家の中で小さな虫を見つけたとき、「これはマダニかも?」と不安になる方は少なくありません。特に、足が6本の虫を目にした場合、マダニなのか、それとも別の虫なのか見分けがつかず、戸惑うこともあるでしょう。この記事では、「マダニに似た虫 足6本」という特徴に着目し、見た目が似ている虫の正体や見分け方について詳しく解説します。

まずは、家で見つかる小さな虫の正体について理解し、ダニと昆虫の違いを正しく知ることが大切です。虫の足の数で種類を見分ける方法や、虫が発生しやすい場所とその対策についても取り上げます。また、見た目が似ている虫に注意しながら、正確な知識をもとに冷静に対処するためのポイントを紹介していきます。

家の中に現れる虫への対応に悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 家で見つかる小さな虫の種類と特徴

- ダニと昆虫の違いや見分け方

- 足の数による虫の分類方法

- マダニと似た虫の見た目や対処法

マダニに似た虫 足6本の特徴とは

家で見つかる小さな虫の正体

ダニと昆虫の違いを知ろう

虫の足の数で種類を見分ける方法

虫の発生しやすい場所と対策

見た目が似ている虫に注意

家で見つかる小さな虫の正体

家の中で小さな虫を見つけたとき、多くの人が「これってダニ?」と疑問を抱くことでしょう。実際には、家庭内で見かける小さな虫の正体は、ダニだけとは限りません。家屋内にはさまざまな微小な虫が生息しており、見た目が似ているために区別が難しい場合があります。

例えば、衣類や布団の中で見つかる小さな虫は、ヒョウヒダニなどの「チリダニ」であることが多いですが、他にもチャタテムシやコナダニ、場合によってはアリの幼虫やトビムシなどの可能性も考えられます。これらはすべて体長が数ミリ以下で、色も白っぽく、動きも似ているため、見慣れていないと区別がつきません。

また、家の中の湿度や温度、食べ物のカス、ホコリなどが原因で発生する虫も多いため、清掃状態や家具の配置にも注意が必要です。こうした虫は人に害を及ぼすものもいれば、無害なものもいます。だからこそ、見つけた虫が何なのかを正確に知ることが、適切な対処をするための第一歩です。

虫の種類によって駆除方法や予防策も異なりますので、「とにかく殺虫剤で退治する」というのではなく、まずは正体を見極めましょう。見た目だけでは判別が難しい場合は、スマートフォンで写真を撮って記録しておくと、専門家への相談時に役立ちます。

ダニと昆虫の違いを知ろう

ダニと昆虫は、同じように「小さな虫」として見られることが多いですが、実はまったく異なる生物分類に属しています。ここを正しく理解することで、家で見つけた虫がどちらなのかを判断しやすくなります。

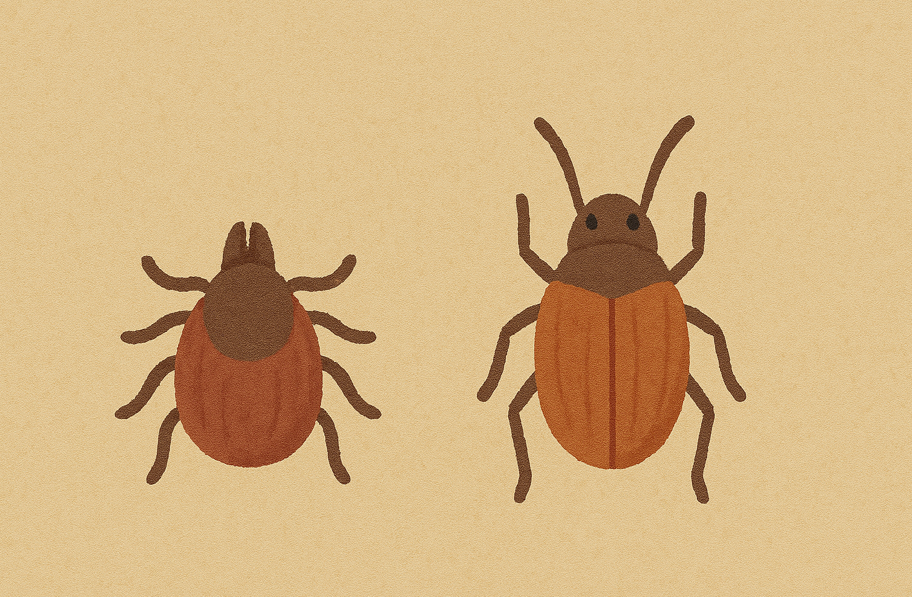

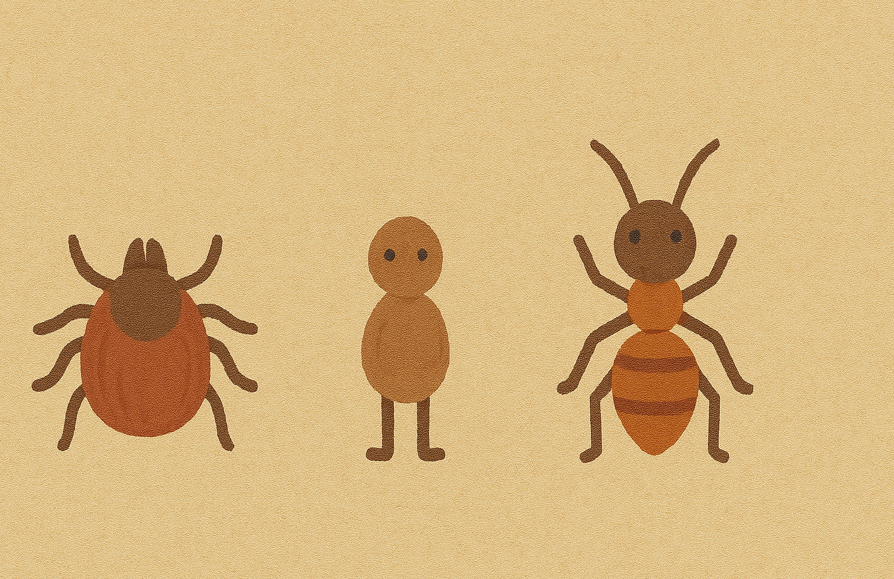

最大の違いは「足の数」です。昆虫は基本的に成虫であれば足が6本あるのに対し、ダニはクモの仲間であり、成体になると足が8本あります。つまり、足の数を数えることで、大まかにどちらのグループかを見分けることが可能です。

また、体の構造も異なります。昆虫は頭・胸・腹の三つのパーツに分かれていますが、ダニは体が一体化しており、頭部と胴体の境目がはっきりしません。このため、見た目も昆虫に比べて丸みを帯びているものが多いです。

さらに、繁殖方法や生息環境にも違いがあります。ダニは湿気の多い環境を好み、布団やカーペット、ホコリの中などに潜んでいます。一方で昆虫は種類によって乾燥を好むものも多く、室内の温度・湿度管理がどちらの対策にも重要となります。

このように、ダニと昆虫は見た目だけではなく、構造や生態にも違いがあるため、特徴を知っておくことが的確な駆除につながります。

虫の足の数で種類を見分ける方法

虫の種類を見分けるための最も手軽で正確な方法の一つが、「足の数」を数えることです。これは専門的な道具や知識がなくても、自宅でできる簡単な見分け方として広く使われています。

昆虫は成虫になると、必ず足が6本あります。これはアリ、ゴキブリ、ハエ、カメムシなど、いわゆる一般的な昆虫すべてに共通する特徴です。足が6本であれば、基本的には昆虫の仲間と判断して差し支えありません。

一方で、ダニやクモなどの節足動物は足が8本あります。これらは昆虫ではなく、いわゆる「クモ形類」に分類されます。例えば、家の中で見かける「マダニ」もこのグループに属し、足の数が8本です。ですので、足が8本あれば、ダニやクモの可能性が高いといえるでしょう。

ただし、注意点として、虫によっては幼虫の段階では足の数が異なる場合があります。ダニの幼虫は6本足で、成長して8本になることがありますので、幼虫か成虫かによっても判断が必要です。

虫を発見したときは、まずは落ち着いて、虫の足の数を丁寧に数えてみましょう。できれば虫眼鏡やスマートフォンのズーム機能などを使うと、より正確に確認できます。

虫の発生しやすい場所と対策

虫はどこにでもいるようで、実は特定の環境を好んで発生する傾向があります。特に家の中では、湿度、温度、食べ物の残りカス、ホコリなどが原因となって、虫が発生しやすくなります。

例えば、キッチンやダイニングは、食べ物のかすや水分が多いため、小バエやチャタテムシが発生しやすい場所です。また、風通しの悪い押し入れやクローゼット、布団の中などは湿気がこもりやすく、ダニやカビをエサとする虫が好んで集まります。

このような場所を清潔に保つことが、虫の発生を抑える一番の方法です。こまめな掃除、換気、除湿機の使用などが効果的です。さらに、食品の保存状態にも気を配ることで、コナダニやノミバエなどの発生も防げます。

特に梅雨や夏場は虫の繁殖が活発になる時期ですので、このタイミングでの対策が重要です。防虫剤や忌避スプレーも有効ですが、あくまで補助的な手段と考え、日頃の環境管理を最優先にしましょう。

見た目が似ている虫に注意

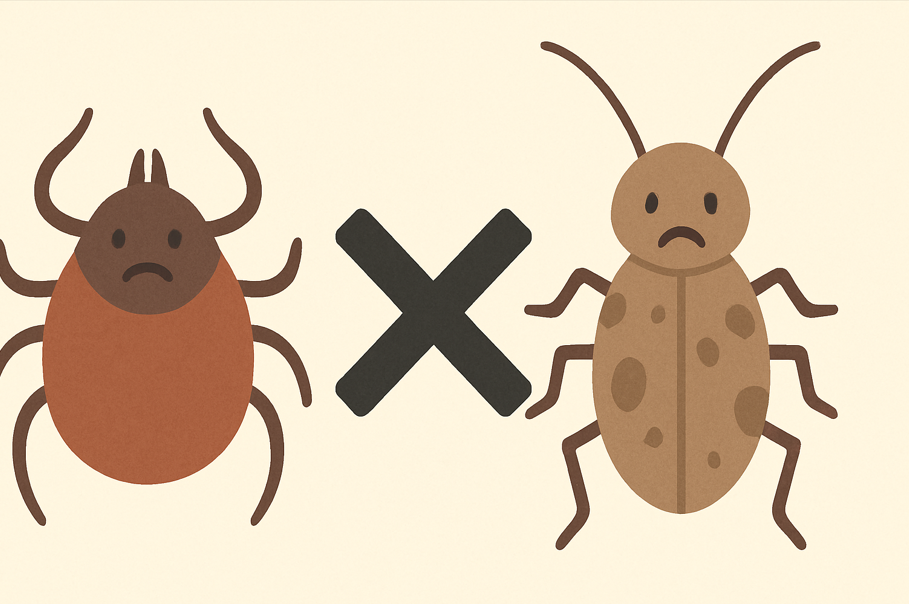

マダニに似た虫がすべてマダニとは限りません。実際には、見た目がよく似た別の虫である可能性も多く、間違って過剰な対策や無用な心配をしてしまうこともあります。

例えば、「ヒメマルカツオブシムシの幼虫」や「チャタテムシ」は、色や動きがマダニに似ており、誤認されることが少なくありません。これらは人を刺すことはなく、健康被害も基本的にありませんが、マダニと間違えることで必要以上に恐れてしまうケースもあるのです。

また、クモやダニ類の一部には、足の数が6本に見える幼虫期のものもいるため、混乱しやすくなっています。足が6本あるからといって必ずしも昆虫とは限らないことも、認識しておくべきポイントです。

誤認を防ぐためには、虫の体長や形、足の数、動き方などを総合的に観察することが大切です。インターネットで検索する際には、写真や情報が信頼できるサイトを選ぶと、より正確な判断ができます。

このように、見た目が似ているからといって安易に判断せず、冷静に観察し、必要であれば専門家に相談することをおすすめします。

マダニに似た虫 足6本の具体例と対処

カツオブシムシはマダニに似ている?

チャタテムシも6本足で見間違えやすい

トコジラミとの違いと見分け方

家に侵入する虫の予防策

殺虫剤以外の対処法について

虫を見つけたときの正しい対処方法

カツオブシムシはマダニに似ている?

カツオブシムシの幼虫は、体長が数ミリと非常に小さく、色も茶色や灰色っぽいため、マダニと見間違えられることが少なくありません。特に、動きが遅く、表面が毛で覆われているような見た目が、マダニの幼虫や若虫と似ている印象を与えるのです。

しかし、両者には明確な違いがあります。まず、カツオブシムシの幼虫は「甲虫類」の仲間であり、成虫になると飛翔能力を持つ昆虫です。一方で、マダニはクモの仲間であり、飛ぶことはありません。さらに、足の数も区別のポイントになります。カツオブシムシは足が6本ある昆虫であるのに対して、マダニの成体は8本足です。このため、よく観察すれば両者の違いを見分けることができます。

また、カツオブシムシは乾物や衣類、動物性の繊維などを好んで食べるため、収納スペースや押し入れ、衣装ケースの中でよく見つかります。一方でマダニは、屋外の草むらなどから人や動物に付着して家の中に持ち込まれるケースがほとんどです。

このように、見た目が似ていても、生態や生活環境、体の構造に違いがあります。虫を発見した際には焦らず観察し、冷静に判断することが大切です。

チャタテムシも6本足で見間違えやすい

チャタテムシは体長1〜2mmほどの非常に小さな昆虫で、その外見や動きから、ダニや他の小さな虫と混同されることが多い種類です。体色は白〜淡い茶色で、湿度の高い環境に好んで発生します。特に本や段ボール、カビの生えた食品周辺に現れやすいのが特徴です。

この虫は名前に「ムシ」とありますが、明確な昆虫であり、足は6本あります。これがダニ類の幼虫や小型の虫と混同されやすい一因です。特に動きが緩やかで、目立ちにくい見た目のため、見つけたときに「マダニかもしれない」と不安に感じる人も多くいます。

ただし、チャタテムシは人を刺したり咬んだりすることはありません。また、病原菌を媒介することもなく、人体に対する直接的な害は非常に少ない虫です。とはいえ、大量発生すると不快感を与えるため、発見したら早めに対処しておくに越したことはありません。

湿気とカビを好む習性があるため、予防には除湿と換気が非常に効果的です。本棚や収納スペースに湿気がこもらないように心がけましょう。

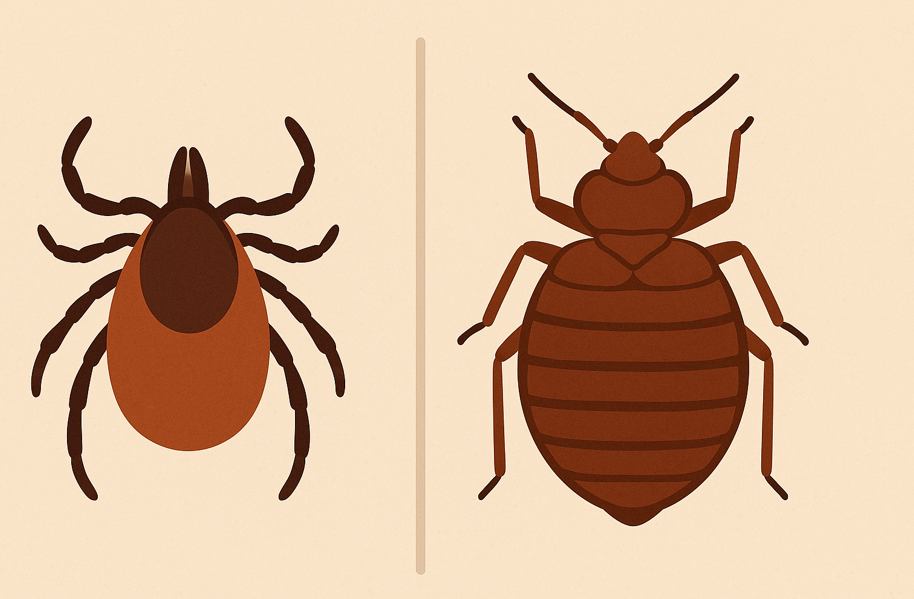

トコジラミとの違いと見分け方

トコジラミ(別名:南京虫)は、家庭内に侵入する虫の中でも特に注意が必要な存在です。その理由は、夜間に人の血を吸い、かゆみやアレルギー症状を引き起こす可能性があるためです。小さく平たい体をしており、色は赤茶色。見た目が他の小さな虫と似ているため、正確な見分けが重要になります。

特にマダニとの違いを知っておくことが大切です。トコジラミは昆虫の一種であり、足は6本。体は楕円形で、比較的平たい形状をしています。一方、マダニはクモの仲間で8本足。体がやや丸く、吸血後は大きく膨れ上がります。

また、トコジラミは人の寝ている間に血を吸いに出てくる夜行性の習性があります。ベッドやソファ、壁の隙間などに潜んでいることが多く、昼間は見つけにくいのが特徴です。一方、マダニは屋外で人や動物に取りつき、そこから家の中に侵入するパターンが主です。

このように、行動パターンや体の構造を見れば両者の違いがはっきりしてきます。見つけた虫がどちらなのか不安な場合は、画像を撮って専門家に相談するのも一つの方法です。

家に侵入する虫の予防策

家の中に虫を入れないためには、まず「侵入経路をふさぐ」ことが基本となります。どれだけ掃除をしても、外から虫が入り込む状態であれば、根本的な解決にはなりません。窓やドアの隙間、換気扇、排水口など、虫が侵入しやすいポイントは徹底して確認しましょう。

特に小さな虫はわずかな隙間からでも入り込むため、網戸の破れやサッシの隙間に注意が必要です。虫よけスプレーを網戸にかける、市販の隙間テープで封鎖するなど、物理的な対策も有効です。

また、室内の環境を虫にとって不快な状態にすることもポイントです。湿度を下げる、食べ物を放置しない、ゴミは密閉してすぐに捨てるといった習慣が効果的です。キッチンやバスルーム、押し入れなどの高湿度エリアは、特に念入りに掃除・換気を行いましょう。

観葉植物などの土にも虫が潜んでいることがあるため、土の表面を確認したり、防虫用の粒剤を使用したりすることで対策が可能です。

定期的なチェックと小まめな手入れが、虫を「寄せ付けない家づくり」には不可欠です。

殺虫剤以外の対処法について

虫の駆除といえば殺虫剤が真っ先に思い浮かびますが、人体やペットへの影響を考えると、できるだけ化学薬品を使わずに対応したいという人も多いでしょう。そんなときは、殺虫剤以外の対処法を検討してみる価値があります。

まず、虫の好む環境を「作らない」ことが最も基本的で効果的な方法です。例えば、湿気を嫌う虫であれば除湿器や換気を利用することで、繁殖の条件を取り除くことができます。また、食べ残しやゴミをすぐに処理する、清潔な環境を保つといった基本的な衛生管理も重要です。

さらに、ハーブ類を活用する方法もあります。ミント、ラベンダー、ローズマリーなどは虫が嫌う香りとして知られており、これらを精油やポプリの形で設置することで、忌避効果を期待できます。ただし効果は限定的なため、他の方法と組み合わせて使うのがおすすめです。

また、虫が集まりやすい光を遮る、物理的なトラップを用いるなど、環境的・構造的な工夫も役立ちます。これらの方法は、安全性を重視したい家庭にとって、特に有効な手段と言えるでしょう。

虫を見つけたときの正しい対処方法

虫を発見したときに大切なのは、「正体を特定する前に慌てて処理しない」ことです。多くの人が、見つけた瞬間に潰したり殺虫剤をかけたりしてしまいがちですが、それでは虫の種類を特定できず、再発の原因を残してしまうことがあります。

まずは落ち着いて、虫の特徴を確認しましょう。体の大きさ、色、足の数、動きの速さ、出現場所などを観察し、可能であれば写真を撮影しておくと後からの確認に役立ちます。

次に、発生した場所の周囲を掃除し、同じような虫が複数いるかを確認します。一匹だけの偶発的な侵入なのか、それとも繁殖しているのかによって、対処方法は大きく変わってきます。

見つけた虫が人体に害を与える種類でないと判断できた場合は、掃除や除湿といった予防的な対処で十分です。ただし、刺された跡がある、虫が多数見つかる、異臭がするなどの場合は、専門業者への相談を検討しましょう。

虫を見つけたときこそ、冷静な行動が最も重要です。的確に対応することで、虫の再発を防ぎ、安心して暮らせる住環境を維持することができます。

マダニに似た虫 足6本の特徴と見分け方のまとめ

この記事のまとめです。

- 家の中で見かける小さな虫は必ずしもマダニとは限らない

- チャタテムシやカツオブシムシなど6本足の虫も多い

- 昆虫は基本的に足が6本あり、ダニは8本足である

- ダニと昆虫では体の構造や分類が異なる

- 幼虫段階のダニは6本足であるため見分けにくい

- 湿気やホコリが虫の発生を招く主な原因である

- カツオブシムシの幼虫は見た目がマダニに似ている

- チャタテムシは湿気の多い場所に好んで発生する

- トコジラミは血を吸う害虫で、6本足の昆虫である

- 家の隙間や換気口から虫が侵入するため対策が必要

- 清掃や除湿などの環境管理が虫の予防に効果的である

- 殺虫剤に頼らず、ハーブなどの忌避策も併用できる

- 見つけた虫は潰さずに観察・記録することが重要

- 誤認を避けるには足の数や体形、動き方を観察する

- 判断が難しい場合は専門家に相談するのが望ましい