蜂の巣が何日でできるのかは、家族や近隣の安全対策を考えるうえで見過ごせない疑問です。

巣ができ始める時期や、アシナガバチ・スズメバチ・ミツバチなど種類ごとの巣作りの速さには違いがあり、気温や餌の豊富さ、巣材の集めやすさによって成長ペースが変わります。

玄関先やベランダ、通学路に近い植え込みなど、人の動線に近い場所では刺激の機会が増え、放置による刺傷リスクが上がるため、早めの見極めが欠かせません。

本記事では、季節ごとの巣の伸び方や種類別の特徴を丁寧に整理し、どの段階までなら自力で対応し得るのか、どの条件なら専門業者への相談が賢明かといった判断の目安まで具体的に解説します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 季節と種類で変わる成長速度の全体像

- 種類別の巣の形状と大きさの目安

- 自力駆除の可否と安全面の判断基準

- 放置のリスクと再発防止策

蜂の巣は何日でできる?

蜂の巣はいつ頃できる?

蜂の種類によって巣作りの速さは変わる

季節別の成長速度の目安

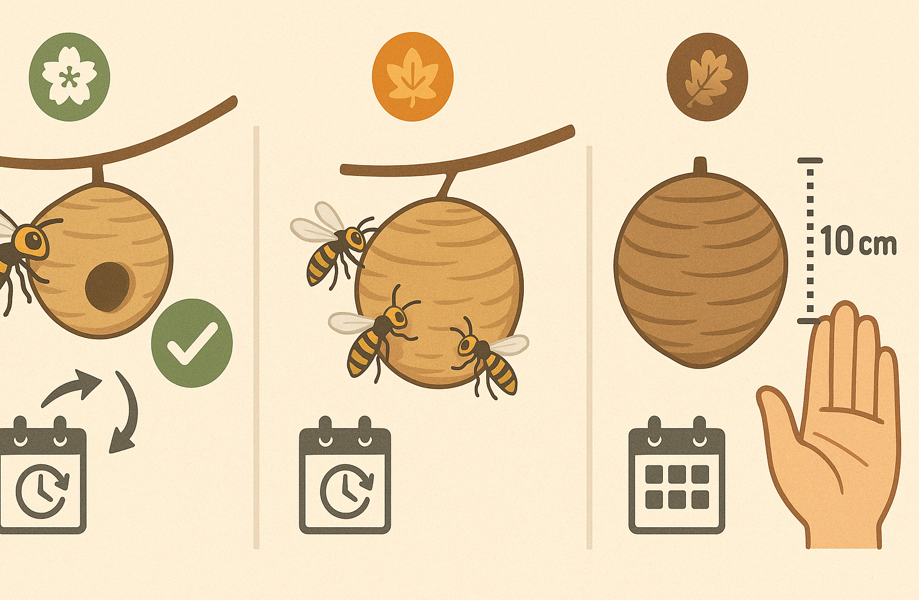

蜂の巣の成長段階の進み方

蜂の巣が作られる場所の傾向

蜂の巣はいつ頃できる?

多くの種では、越冬した女王蜂が春の立ち上がりで単独営巣を始めます。

地域差はありますが、始動は概ね4〜5月とされ、最初の1か月は女王が巣作りと育児を兼務するため増築ペースは緩やかです。

直径4〜6cmほどの小型の巣から始まり、約1か月で働き蜂が羽化すると増築が加速します。

夏の7〜9月は繁殖・育児が最盛期に入り、巣の拡張が一気に進む時期と考えられます。

秋になると新女王の育成に移行し、旧女王と働き蜂は活動を終える流れが一般的です。ミツバチは越冬形態が異なり、群で越冬するため季節変動や行動様式に違いがあります。

蜂の種類によって巣作りの速さは変わる

使う材料や巣の形、仕事の分担のしかたが違うと、できあがる速さも変わります。

女王蜂と働き蜂が力を合わせるのは同じでも、材料集めや作り方に違いがあるため、成長のスピードに差が出るのです。代表的な種類ごとに、作り方と大きくなる流れを整理します。

スズメバチは、木の皮などの繊維をかみくだき、唾液でねって紙のような層を作ります。これを外側に重ねていき、内側には水平の巣盤(六角形の部屋の並び)を増やします。

働き蜂が増える夏は、材料集めと増築が同時に進み、短い期間で直径がぐんと大きくなりがちです。外側の殻を一気に広げられるので、環境に合わせてスピード感のある拡張ができます。

アシナガバチは、棒の先に広がるシャワーヘッドのような開いた巣です。六角形の部屋が外に見えており、外側の殻は作りません。

風通しは良い反面、雨や暑さ、天敵の影響を受けやすく、増築はゆっくり目になります。直径は少しずつ広がりますが、全体のボリュームは急には増えにくいタイプです。

ミツバチは、お腹から出す蜜ろうでハチの巣の板(巣板)を作り、何枚も垂らして並べます。巣板には子育て・蜜の貯蔵・花粉の貯蔵など役割があり、季節に花が多いときは群れの数も増えて、板の枚数が増え、成長が加速します。

蜜ろうを作るにはたくさんの糖分が必要なので、花の量や群れの勢いがそのままスピードに影響します。

泥を使うドロバチやトックリバチは、小さな個室を一つずつ作って束ねる方式です。泥の乾き具合や天気に左右されやすく、材料運びの時間もかかるため、全体としてはゆっくり育つ傾向があります。

完成の単位が小さいので、こつこつ積み上げるイメージです。

代表的な蜂と巣の成長特性(比較表)

| 種類 | 主な材料 | 形と構造 | 大きくなり方 | スピードに効く要因 | 伸びやすい時期 |

|---|---|---|---|---|---|

| スズメバチ | 木の繊維+唾液 | 外側に殻、内側に巣盤が多層 | 直径と層が短期で増える | 働き蜂の数、材料集め、気温 | 初夏〜盛夏 |

| アシナガバチ | 木の繊維+唾液 | 外殻なしの開放型 | 直径は広がるが増加は控えめ | 天候、天敵、場所 | 初夏中心 |

| ミツバチ | 蜜ろう | 垂直の巣板を複数枚 | 板の枚数と貯蜜が連動 | 花の量、群れの勢い、温度 | 花が多い季節 |

| ドロバチ・トックリバチ | 泥 | 小部屋の集合 | 個室単位でゆっくり増える | 湿度、乾き、運搬効率 | 乾きやすい時期 |

仕事の分担もポイントです。スズメバチやアシナガバチは、材料を集める係と作る係が時間で入れ替わることが多く、ミツバチは室内担当の働き蜂が温度を保ちながら造巣を進めます。

巣作りに適した温度や材料の扱いやすさが保てるほど、作業のムダが減り、結果として成長が速くなります。

まとめると、材料の集めやすさと、人手(働き蜂)のかけ方が、季節の条件と合わさってスピードを決めます。

紙のような殻で囲うタイプは外周を大きくしやすく、蜜ろうの板はエネルギーと群れの勢いに合わせて層が増えます。

泥の個室型は天気の影響を受けやすい一方、ひと部屋ずつ確実に進められるのが特徴です。

季節別の成長速度の目安

春先は日々数ミリ程度の増築でも、夏の盛期には月間で大きく伸びます。スズメバチの巣が7〜9月に月30cm前後拡大するケースがあるとされています。以下は家庭で目にしやすい代表種の概況です。

| 季節 | 主な出来事 | サイズ・スピードの目安 |

|---|---|---|

| 4〜5月 | 女王が単独で創設 | 直径4〜6cm、小型でも活動中 |

| 5〜6月 | 初の働き蜂が羽化 | 目に見えて増築、ペース上昇 |

| 7〜9月 | 繁殖期のピーク | 月30cm伸長事例、最大60〜80cm級の巣も |

| 10月以降 | 活動の終息へ | 新女王育成、攻撃性が高まる傾向 |

同じ季節でも、気温・餌・雨風の条件で伸びは変動します。屋内・屋根裏のように風雨を避けやすい場所では増築効率が上がる傾向があります。

蜂の巣の成長段階の進み方

初期は創設(女王単独)→育児開始→働き蜂羽化という段階を経て、分業体制が整います。

分業が進むと、外被や巣板の増築、外敵警戒、採餌、幼虫世話などが同時並行で回り、巣の体積が指数的に伸びやすくなります。

スズメバチでは多層の育房盤が積層し、外被も増層化。アシナガバチは巣房数が増える形で横方向・下方向に拡張します。

ミツバチは巣板の層数が増え、貯蜜・育児スペースが拡充されます。

以上の流れから、最初の1か月は小型でも、その後の1〜2か月で一気に「手の届かない規模」に成長することが明確になります。

蜂の巣が作られる場所の傾向

共通するのは、雨風をしのげて、適度に閉鎖的で、人の往来や振動が少ない場所です。

具体的には、軒下・ベランダの天井隅・屋根裏・床下換気口・物置・樹木の枝分かれ部・生垣の奥などが挙げられます。

スズメバチは球状外被で守れるため、空間のある軒内側や植栽の内部を選びがちです。

アシナガバチは構造物の裏や梁の下面など、巣が下にぶら下がる位置に付きます。

ミツバチは屋根裏や壁内、樹洞などの広めの空間を好む傾向があります。

餌資源(昆虫や花蜜・花粉)に近いこと、昼間の直射や強風を避けられることも立地の決め手になります。

蜂の巣は何日でできる?種類別比較と疑問

スズメバチとアシナガバチ比較

蜂の巣を自力で駆除できる基準の目安

蜂の巣の放置は危険?

蜂は同じ場所に巣を作る?

蜂の巣は何日でできるかの結論

スズメバチとアシナガバチ比較

スズメバチは初期に半球〜フラスコ状から始まり、成長するとマーブル模様の球形外被に発展します。

営巣が軌道に乗る夏期は増築速度が速く、月30cm規模で肥大化する事例が伝えられています。

大型種や条件が整った場合、直径60〜80cm級に達することもあります。

警戒・攻撃行動が強く、繁殖期は刺激に敏感とされています。

アシナガバチはシャワーヘッドのような開放巣で、六角形の巣房が露出しています。

材料は木繊維と草を薄く重ねた軽量構造で、スズメバチほどの外被を作らないため、見つけやすい反面、むき出しで近寄ると働き蜂に防衛されます。

増築速度はスズメバチより穏やかですが、働き蜂が増えると一気に巣房数が伸びます。

形状・大きさ・性質の目安

| 項目 | スズメバチ | アシナガバチ |

|---|---|---|

| 初期形状 | 半球〜フラスコ状 | 小さな巣房群が露出 |

| 成長後 | 球形外被で多層化 | シャワーヘッド状が拡大 |

| 月間伸長(盛期) | 約30cm事例あり | 緩やかだが着実に増築 |

| 最大規模の例 | 直径60〜80cm級 | こぶし〜人頭大規模 |

| 攻撃性の印象 | 高く集団で防衛 | 刺すことはあるが比較的抑制的 |

これらの比較から、夏場の短期間で「手が出せないサイズ」になりやすいのはスズメバチで、早期発見・早期対処が鍵となります。

蜂の巣を自力で駆除できる基準の目安

自力対応を考えるときは、作業の難しさよりも安全を最優先に見きわめることが大切です。

巣の大きさや場所、出入りしている蜂の種類、働き蜂の有無などの条件が少しでも不利なら、無理をせず専門業者や自治体へ相談する判断が賢明です。

以下では、一般に示されている基準や注意点を、分かりやすい目安として整理します。

複数の自治体や業者の案内では、直径5〜10cm前後のごく小さな巣をひとつの線引きとして紹介する例があります。

とくに女王単独で作り始めた初期段階(直径4〜6cm程度)の巣は、日没後の活動が弱まる時間帯に、距離を保ちつつ市販の蜂用エアゾールで対処できる場合があると案内されています。

ただし、これはあくまで条件がそろったときの例であり、周囲の環境や個々のリスクによって結論は変わります。

一方で、働き蜂がすでに羽化して警戒が強くなっている巣、スズメバチが出入りしている巣、あるいは屋根裏・高所・狭所・電線の近く・幼児やペットの動線付近などにある巣は、規模に関係なく危険度が高いとされています。

このようなケースでは、刺傷や転落、感電、薬剤の拡散などの二次リスクが重なりやすく、専門業者への依頼が安全面で望ましい選択になります。

自力駆除の可否を考える基本の見取り図

| 判断項目 | 目安と考え方 | 自力対応の方向性 |

|---|---|---|

| 巣の大きさ | 直径5〜10cm程度までが一つの目安とされることがある | それ以上は急速に個体数が増えるため避ける |

| 蜂の種類 | スズメバチは攻撃性が高く危険性が増す | 種類が不明なら自力は避ける |

| 働き蜂の有無 | 働き蜂が羽化していると警戒と防衛行動が強くなる | 羽化後は専門家相談が無難 |

| 設置場所 | 屋根裏・高所・狭所・電線付近・子どもやペットの動線近く | 規模を問わず自力は避ける |

| 周辺環境 | 退出路の確保、近隣への薬剤飛散、風向・気温 | 一つでも懸念があれば中止 |

| 装備と手順 | 防護服、保護めがね、手袋、長袖長ズボン、退避計画 | 全て整わなければ実施しない |

初期の小さな巣を想定しても、作業は夜間の静かな時間帯に限られます。

照明は必要最小限にし、蜂を刺激しない動きで近づきます。製品の表示をよく読み、推奨距離や噴射時間を守り、風下に立たないなど基本を徹底します。

噴射後はすぐに近づかず、十分な時間を置いてから処置の成否を確認します。

巣に残る個体がいる可能性を考え、翌日以降に再確認し、再発があれば専門家に相談する流れが安全面で妥当です。

刺傷のリスクは見えにくいところで高まります。

とくに複数個体から同時に攻撃を受けると、短時間で多数の刺傷に至る恐れがあります。

高所作業では転落リスクが加わり、脚立の設置面や周囲の障害物、退路の確保など、現場の安全条件が揃っていないと事故につながりやすくなります。

さらに、薬剤の取り扱いを誤ると、吸入や皮膚付着、近隣への飛散といった健康・環境面の問題が生じかねません。

自力対応の可否は一つの条件で決めず、総合で判断します。

巣の直径が小さくても、設置場所や種類が危険寄りなら見送るのが妥当です。

逆に条件が整っていても、防護服が用意できない、作業を補助する人がいない、通報手段や退避計画が曖昧といった場合は中断するのが安全です。

万が一刺された際に備え、応急手当の手順や受診先を事前に確認しておくことも、リスク管理の一部として有効です。

最低限のセルフチェック(実行前)

- 巣の直径は本当に10cm未満か

- 種類は攻撃性の高いスズメバチではないか

- 働き蜂が出入りしていないことを確認したか

- 高所や狭所、電線の近くではないか

- 防護服、保護めがね、厚手手袋を準備できたか

- 風向・気温・周囲の人の有無を確認したか

- 退路と連絡手段を確保し、補助者が近くにいるか

- 製品表示の使用方法と禁止事項を理解したか

以上を踏まえると、自力駆除はあくまで条件が限定された初期段階に限られ、少しでも不確実な要素があれば専門家に切り替える判断が安全面・再発防止の両面で合理的だと考えられます。

蜂の巣の放置は危険?

見つけた巣をそのままにしてよいかは、蜂の種類、巣の場所、季節の三つの条件が重なって決まります。

まず押さえたいのは、人の通り道に近いかどうかです。

玄関やベランダ、通学路沿いの植栽、物置の出入口のように人の動きと接する場所では、蜂との距離が近くなり、ちょっとした振動や音、洗濯物の出し入れなど日常動作が刺激になりやすくなります。

この状況では刺される確率が上がるため、早めの対策を選ぶのが安全につながります。

季節要因も無視できません。夏から秋にかけては働き蜂の数が増え、巣の防衛行動が強まりやすい時期です。

地域の実データでも、その傾向が確認されています。

たとえば郡山地区消防組合消防本部は、2019年〜2023年の5年分でハチ刺されによる救急搬送の91.3%が7〜10月に集中したと公表しています。(出典:郡山地区消防組合消防本部「ハチ刺されによる救急統計について」)

種類ごとの違いも判断材料になります。

アシナガバチやスズメバチは、冬になると群がいなくなることが多く、しかも人里から離れた樹上などで小規模に営巣している場合は、距離を保って静観という対応が紹介されることがあります。

一方で、同じアシナガバチやスズメバチでも、庭木の低い位置や建物の出入口付近、駐車場の天井など、生活空間と交わる場所ではリスクが跳ね上がります。

巣が大きくなるほど個体数が増え、見張り行動や戻り蜂も増加し、近づくだけで攻撃と受け取られる可能性が高くなるからです。

繁殖期の後半(おおむね7〜10月)は、新しい女王を育てる段階で資源の保護が優先され、防衛が強まる傾向があります。

巣の規模が直径20〜30cmを超え、出入りする蜂がひっきりなしに見える場合は、素人判断での接近や観察は避けてください。

巣の材質が紙状で層が増えている、出入り口が一つに絞られている、近くを通るだけで周回飛行が見られるといったサインは、刺激閾値が低い可能性を示します。

ミツバチは性質が異なります。

群で越冬するため、冬でも巣が機能しているケースが一般的です。

屋根裏や壁内の空洞、換気口付近などに営巣していると、寒い時期に点検や工事で近接した際に大きく刺激してしまう例があります。

市街地の建物内や人が頻繁に立ち入る場所でミツバチの営巣を見つけた場合は、季節を問わず専門家への相談が無難です。

住宅構造上のリスクも考慮しましょう。

屋根裏や高所、狭い隙間、電線やガスメーターの近く、幼児やペットが通る動線に面しているといった条件では、巣の大きさに関わらず放置は危険度が高い判断になります。

撤去にしても、足場の確保、防護具、退避経路、近隣への周知、薬剤散布後の回収と廃棄といった要件を満たせなければ、作業中の転落や二次被害の可能性が残ります。

健康面でも、アレルギーによっては少数回の刺傷でも重い反応につながるという情報があります。

これらを総合すると、迷う状況では無理をせず相談窓口や専門業者を活用する方が、結果的に安全で時間のロスも少なくできます。

放置か対処かを見きわめる観点

| 観点 | 放置に傾く条件 | 早期対処に傾く条件 |

|---|---|---|

| 場所 | 人の生活動線から離れた高所や林縁 | 玄関・ベランダ・通学路・物置の出入口周辺 |

| 季節 | 春の初期営巣で個体数が少ない | 夏〜秋で個体数増加、防衛行動が活発 |

| 種類 | アシナガバチの小規模営巣など | スズメバチ全般、屋内のミツバチ営巣 |

| 規模 | 直径5〜10cm未満で出入り少なめ | 直径20cm以上、出入りが頻繁・周回飛行あり |

| 作業環境 | 足場と退避経路が確保可能 | 高所・狭所・電線近接・幼児やペットの動線近く |

| 体制 | 防護具・薬剤・回収手順が整備済み | 準備不足、近隣説明や廃棄計画が未整備 |

上の表は、一般的な判断材料を整理したものです。いずれの欄にも当てはまらない中間のケースは少なくありません。

その場合は、写真で状況を記録し、自治体の環境衛生窓口や保健所、専門業者に相談して、種類や場所に応じた具体的な選択肢(観察・抑止・撤去・移設)を確認する流れが安全策です。

蜂は同じ場所に巣を作る?

同じ巣の再利用は一般に稀とされますが、「同じような場所に再び作られる」ことは起こり得ます。

理由は環境条件にあります。

雨風を避けやすく、敵に見つかりにくく、餌資源に近い場所は新しい女王にも選ばれやすいからです。

また、駆除後しばらくは戻りバチが元の場所を探索する行動が見られることがあります。

こうした行動は数日〜1週間程度で収束することが多いと説明されていますが、駆除後の周辺清掃や忌避剤の散布、風通し改善などの再発予防が効果的とされています。

換気口・屋根と壁の取り合い・床下通風孔などの隙間は、防虫ネットで塞ぐ方法が案内されています。

蜂の巣は何日でできるかの結論

要するに、「最初の1か月は小さく、その後の1〜2か月で急拡大する」パターンが基本です。

春の創設から約3〜4か月でシーズンの巣が完成規模に達する流れが多く、夏の盛期にはスズメバチの巣で月間30cm級の伸長例も示されています。

直径10cm未満の段階が介入しやすいタイミングで、以降は安全とコストの観点から専門家への依頼が現実的になります。

蜂の巣が何日でできるかを把握し、季節・種類・立地を踏まえて早期の観察と判断を行うことが、刺傷事故の回避や費用抑制につながります。

蜂の巣は何日でできるのか種類別に比較:まとめ

この記事のまとめです。

- 立ち上がりは4〜5月で女王単独の創設期が続く

- 初期1か月は直径4〜6cmで日々の成長は緩やか

- 働き蜂が羽化すると増築が加速し規模が伸びる

- 7〜9月は繁殖の最盛期で月30cm伸長例がある

- スズメバチは球形外被で短期に大型化しやすい

- アシナガバチは開放巣で巣房を着実に増やす

- ミツバチは蜜ろうの巣板を複層化して拡張する

- 立地は雨風を避け敵に見つかりにくい場所が選ばれる

- 直径5〜10cmが自力駆除の一つの目安とされる

- 高所や屋根裏などは規模に関係なく自力を避ける

- 7〜10月は防衛的で刺激に敏感になりやすい

- 放置は生活動線から離れ小規模な場合に限り検討

- 同じ巣の再利用は稀でも同条件で再営巣は起こり得る

- 駆除後は戻りバチ対策と環境改善で再発を抑える

- 蜂の巣は何日でできるかを把握し早期対応が有効