「アシナガバチの足が長いのはなぜだろう?」と疑問に感じたことはありませんか。アシナガバチは、他のハチと比べて足が長い特徴を持ち、その見た目は飛行中にも非常に目立ちます。しかし、その長い足には見た目以上に多くの役割と意味が込められています。

この記事では、飛行時に足を垂らす理由をはじめ、巣づくりにおける足の役割や、足の長さと捕食スタイルの関係など、アシナガバチの生態と行動に迫ります。また、外敵から身を守るための進化の中で足がどのように機能してきたのか、足の長さがもたらす運動能力とは何か、といった観点からも解説します。

さらに、長い足が役立つ環境とはどういう場所なのか、なぜアシナガバチだけがこのような形状をしているのかという疑問にも触れていきます。加えて、見た目の違いが与える人間の印象や、足の構造からわかる進化の背景についても詳しく紹介していきます。

アシナガバチの長い足には、自然界を生き抜くための合理的な理由が詰まっています。ぜひ最後までご覧いただき、意外と知られていないその魅力と機能を知ってみてください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- アシナガバチの足が長いことの生態的な意味

- 足の長さが飛行や捕食に与える影響

- 巣作りや防御行動における足の役割

- 他のハチとの身体的・行動的な違い

アシナガバチ 足が長い理由とは何か?

他のハチと比べて足が長い特徴

飛行時に足を垂らす理由

巣づくりにおける足の役割

足の長さと捕食スタイルの関係

外敵から身を守るための進化

他のハチと比べて足が長い特徴

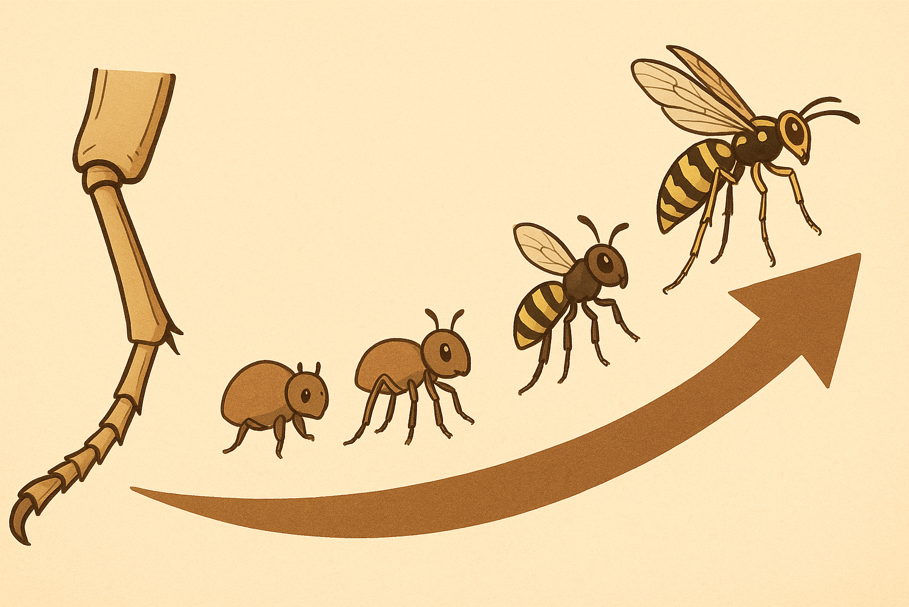

アシナガバチは、その名の通り「足が長い」ことが最大の特徴の一つです。一般的にハチと聞いて思い浮かべるミツバチやスズメバチに比べて、アシナガバチは体のサイズに対して明らかに足が長く、飛んでいるときや止まっているときにも、その足が目立ちます。

では、なぜアシナガバチの足は他のハチに比べて長いのでしょうか。まず最も大きな要因として、生態的な適応が挙げられます。アシナガバチは細長くスリムな体つきをしており、樹木や建物の隙間、軒下など、限られたスペースに巣を作ることが多い昆虫です。長い足を持つことで、狭い場所でも安定して体を支えやすくなり、器用に動き回ることができます。

また、獲物の捕獲にもこの長い足が役立っています。アシナガバチは幼虫に与えるために青虫や小型の昆虫を狩りますが、その際に足の長さが相手を押さえつけるうえで有利になります。これは、短い足を持つミツバチとはまったく異なる生活スタイルであり、アシナガバチが肉食であることとも関係しています。

一方で、足が長いことによるデメリットもあります。例えば、飛行中に足が目立つため、鳥などの外敵に狙われやすくなるという点です。しかし、その点については、次の見出しでも触れるように、足を垂らすことで敵をけん制するという防御的な側面も持ち合わせています。

このように、アシナガバチの足が長いのは、単なる見た目の問題ではなく、生存や行動に直結する重要な進化的特徴といえます。他のハチとは異なる生活様式と適応の結果として、現在のような長い足を持つ姿が形成されているのです。

飛行時に足を垂らす理由

アシナガバチが飛んでいるときに足をだらりと垂らしている姿を見て、「なぜ足をしまわないのか?」と疑問に思ったことがある方も多いかもしれません。この行動はアシナガバチに特有のものであり、いくつかの理由があると考えられています。

まず注目すべきは、防御のための威嚇行動です。飛行中に足を大きく垂らすことで、外敵に対して「自分はここにいる」と目立たせ、無暗に近づかせないようにしていると考えられます。とくに鳥などの捕食者にとっては、長く垂れ下がった足が不自然に映ることで、攻撃をためらわせる効果があるのです。

次に考えられるのは、獲物や外敵への素早い対応のためです。アシナガバチは飛行中に小さな昆虫を見つけたとき、すぐに足を使って捕まえることがあります。足を体に収納していると、この動作に時間がかかるため、最初から足を出した状態にしておくことで反応速度を高めているのです。

また、アシナガバチは飛ぶときの姿勢が独特で、胴体が細長いために重心が不安定になりやすい傾向があります。そこで足を下に垂らしてバランスを取ることで、安定した飛行が可能になっているとする見方もあります。これは、航空力学的にも理にかなっている仮説です。

ただし、足を垂らすという動作にはリスクもあります。目立つことで外敵に見つかりやすくなるだけでなく、風の抵抗を受けやすくなるため、長距離を飛ぶ際には不利になる可能性もあるのです。したがって、アシナガバチは状況に応じて、飛び方や足の使い方を変えていると考えられます。

こうして見ると、アシナガバチが飛行中に足を垂らすのは偶然ではなく、攻撃・防御・安定性など、複数の目的を兼ね備えた合理的な行動だと言えます。その独特の飛び方も、長い進化の中で磨かれた戦略の一つなのです。

巣づくりにおける足の役割

アシナガバチにとって、足は単なる移動手段にとどまらず、巣づくりにも重要な役割を果たしています。特に長くしなやかな足は、巣材の運搬や巣の形成作業において大きな意味を持っています。

巣づくりの際、アシナガバチは木の繊維や植物の皮などをかじり取り、それを自らの唾液と混ぜて紙のような素材に変えます。この素材を使って巣を作り上げていきますが、その過程で前脚や中脚を使って細かい調整を行います。ここで長い足が役立つのです。作業範囲が広がることで、狭い場所でも効率的に材料を配置でき、複数の個体が同時に作業を行う際にも衝突を避けやすくなります。

また、アシナガバチの巣は六角形の部屋が規則正しく並ぶ構造をしており、その精密さは昆虫の中でも高いレベルにあります。このような構造を整えるためには、足先での微細な調整が求められます。足が長いことで視野外の部分にも届きやすく、巣のバランスをとるうえで有利になるのです。

さらに、巣の材料を採取して戻ってくるとき、脚部に付着した繊維や水分を上手に運ぶためにも足の長さは効果的です。つまり、長い足はただの物理的な特徴ではなく、アシナガバチの高度な巣づくり能力を支えるための道具の一部として進化してきたといえます。

ただし、複雑な巣づくりを担う足に負担がかかりやすいことも事実です。損傷した脚では巣の構築作業に参加できなくなることもあり、群れ全体の効率に影響が出ることもあります。そうしたリスクを抱えながらも、アシナガバチは器用に足を使いこなし、集団で緻密な巣を作り上げていくのです。

足の長さと捕食スタイルの関係

アシナガバチの長い足は、獲物を狩る際にも大きな利点となっています。これは彼らの捕食スタイルと密接に関係しており、長い足は効率的で素早い捕獲を可能にするための進化的な特徴だといえます。

アシナガバチは主にイモムシや小型の昆虫を狩って、自分たちの幼虫に与えます。狩りの際は空中を飛びながら獲物を探し、見つけたら素早く接近して前脚や中脚で捕まえます。このとき、足が短ければ獲物との接触面が少なく、取り逃がしてしまう可能性が高まります。しかし、足が長ければ、より広い範囲で相手を包み込むように捕獲することができ、逃がしにくくなります。

さらに、足を使って獲物を押さえつけながら、顎で噛みつくという流れるような動きは、実に合理的です。この動作の連携がスムーズに行えるのも、足の可動域が広く、柔軟性があるからこそ可能なのです。

また、アシナガバチは一匹で狩りを行うことが多く、周囲に援護がいない状況がほとんどです。そういった単独行動では、確実に獲物を押さえる力が求められます。長い足を持っていることで、単独でも高い捕獲成功率を保つことができているのです。

ただし、長い足は飛行中に絡まりやすく、地面に接触して負傷するリスクもあります。そのため、アシナガバチは空中での動きにも慎重さが求められ、より高度な飛行能力が必要になります。このようなトレードオフを抱えながらも、彼らは長い足によって狩猟効率を高め、繁殖活動を成功させているのです。

外敵から身を守るための進化

アシナガバチの長い足は、外敵から身を守るためにも進化してきたと考えられています。この足の形状や動かし方が、敵に対して威嚇や回避の役割を果たしているのです。

例えば、飛行中に足を垂らして飛ぶ姿には、防御的な意味があります。だらりと長く目立つ足は、捕食者に対して「自分はここにいる」「容易には捕まらない」というメッセージを送ると同時に、必要であればすぐに回避行動をとる構えでもあります。実際にアシナガバチが鳥に襲われそうになった際、急旋回や反転飛行で逃げる動きが見られるのも、長い足がバランス調整や空中機動に役立っているからです。

また、外敵と直接接触した場合、足を素早く動かして相手を叩く、払いのけるといった行動を取ることもあります。こうした物理的な防御行動において、足のリーチが長いことは非常に有利です。相手に接近される前に先制動作が可能になるため、無傷で逃げ延びる確率が高まります。

巣を守るときにも、足は重要な役割を果たします。外敵が近づいた際、アシナガバチは巣の入り口付近で足を広げ、攻撃的な姿勢を取ります。この姿勢は威嚇効果が高く、ハチをあまり知らない生物にとっては「攻撃されるかもしれない」と警戒心を抱かせるのに十分です。

もちろん、どれだけ足が長くても、完全に安全というわけではありません。大型の捕食者や人間に対しては物理的な防御には限界があり、巣ごと駆除されてしまうこともあります。したがって、足の長さによる防御機能はあくまで「初期段階の防衛」もしくは「小型の敵への対策」として機能していると言えるでしょう。

このように、アシナガバチは長い足を活用して、視覚的・物理的な方法で外敵から身を守ってきました。その結果、現在のような形状に進化し、生存競争を生き抜いているのです。

アシナガバチ 足が長い理由と生態の関係

足の長さがもたらす運動能力

長い足が役立つ環境とは

なぜアシナガバチだけが長いのか

見た目の違いが与える人間の印象

足の構造からわかる進化の背景

足の長さがもたらす運動能力

アシナガバチの長い足は、運動能力の向上に大きく寄与しています。特に、飛行や歩行、獲物の捕獲といった場面で、この足の長さがさまざまなメリットをもたらしているのです。

まず注目すべきは、飛行時のバランス調整です。アシナガバチは細長い体を持ち、羽ばたきの速度も比較的速い昆虫ですが、その構造上、重心が不安定になることがあります。長い足を使って空中で微妙に体勢を整えることで、滑らかで安定した飛行が可能になります。これは、人間でいうところの腕を広げてバランスをとる動作に近いものです。

さらに、地上での機動力にも影響を与えています。木の枝や壁面など、凹凸のある場所を移動する際、長い足で踏ん張ることで高い安定性を維持できます。段差をまたいだり、細い場所にしがみついたりする際にも、足の長さがあることで柔軟な姿勢を取ることができ、転倒や滑落のリスクを下げています。

そしてもう一つは、瞬時の反応性です。アシナガバチが外敵に襲われたとき、素早く飛び立ったり急に方向転換したりする能力も、足の長さによって支えられています。足を素早く地面から離して飛び上がれるほか、空中での急旋回を支える補助的な役割も果たしていると考えられています。

ただし、長い足は風の抵抗を受けやすく、特に強風下では飛行の妨げになることがあります。そのため、環境によってはデメリットにもなり得るため、アシナガバチ自身も状況に応じて行動を変える必要があるのです。

このように、足の長さはアシナガバチの運動能力を大きく底上げしており、複数の場面で役立っていることがわかります。日常の動作一つひとつが、彼らの進化の結果として成り立っているのです。

長い足が役立つ環境とは

アシナガバチの長い足は、特定の環境で特に有効に働くことがわかっています。つまり、彼らの体のつくりは単に偶然の産物ではなく、過ごす場所や生きるための行動様式と深く関係しているのです。

アシナガバチは、森の中や住宅地の軒下、ベランダのすみなど、限られたスペースに巣を作ることが多い昆虫です。これらの環境では、複雑な構造物に囲まれていたり、足場が不安定だったりすることが珍しくありません。長い足を持っていると、そういった場所でもしっかりと体を固定できるため、巣作りや移動が格段にしやすくなります。

また、アシナガバチの巣は空中に吊り下がるように作られるのが一般的です。このとき、作業の際に自分の体を支えるために、足の長さが大きく役立ちます。足が短ければ重心を安定させにくく、巣の表面での細かい作業が難しくなる可能性があります。長い足があることで、広い範囲を器用に扱えるのです。

さらに、彼らが狩りをする環境でも足の長さは有利に働きます。アシナガバチは樹木の間や草むら、小さな物陰などに隠れている獲物を探し出し、素早く捕らえます。このような入り組んだ空間では、脚が長いことで細かい動きがしやすくなり、効率よく獲物を捕らえることができます。

ただし、開けた場所では長い足が風にあおられて飛行が不安定になる場合もあり、必ずしも万能とは言えません。そのため、アシナガバチは自らの能力を活かせる環境を選んで巣を作る傾向があります。

こうした背景から、アシナガバチの長い足は単なる特徴ではなく、特定の環境で効率よく生き抜くために磨かれてきた適応の結果といえるでしょう。

なぜアシナガバチだけが長いのか

「ハチ」と一口に言っても、多くの種類が存在します。その中で、なぜアシナガバチだけがこれほど目立って足が長いのかという疑問は、非常に興味深いものです。

この差は、アシナガバチが持つ特異な生活スタイルに起因します。他の多くのハチ、たとえばミツバチやスズメバチは、集団で大量の蜜を集めたり、比較的大きな巣を地中や閉鎖空間に作ったりします。これに対して、アシナガバチは狩猟的な性質を持ち、より開放的な場所に巣を作ることが多いのです。

狩猟型のハチにとって、獲物を見つけて捕まえ、それを巣に持ち帰るまでの一連の動作には高い柔軟性が求められます。このような動きに対応するには、ある程度自由に動かせる長い足が必要不可欠だったと考えられます。特に、獲物に飛びかかる瞬間や、巣の複雑な部分にアクセスするときに、足の長さが有利に働くのです。

また、アシナガバチは敵に対する防御反応も個性的です。先述のように、飛行時に足を垂らすことで威嚇するスタイルを持つのも、長い足だからこそ可能な行動です。他のハチは羽音や体当たりなどで防衛行動を取りますが、アシナガバチは視覚的な警告を選びました。これも、足の長さという特性が進化的に定着した要因の一つだといえるでしょう。

一方で、長い足は傷つきやすく、細い枝や障害物に引っかかってしまうリスクもあります。このため、他のハチには必要とされず、むしろ避けられてきた特徴なのかもしれません。

このように考えると、アシナガバチが長い足を持つようになったのは、彼ら特有の生活様式、狩猟スタイル、防御手段など、複数の要素が重なった結果といえます。他のハチが同じ道を選ばなかったのは、それぞれの種にとって適した生存戦略が異なっていたからにほかなりません。

見た目の違いが与える人間の印象

アシナガバチの「足が長い」という特徴は、他のハチと比べて目立ちやすく、それが人間に与える印象にも大きな違いをもたらしています。多くの人がこの見た目に対して、「怖い」「危険そう」と感じるのは珍しくありません。実際、飛んでいるときに長い足を垂らしている姿は、どこか不気味に見えることがあります。

このような印象は、人間の視覚的な本能に由来している部分もあります。たとえば、細長くて黒っぽい足が複数だらりと垂れている姿は、クモやムカデのような他の不快害虫を連想させることがあるのです。そのため、アシナガバチの本来の性質を知らない人ほど、過剰に警戒してしまう傾向があります。

しかし、実際のところアシナガバチは比較的おとなしい性格をしています。自ら攻撃を仕掛けてくることは少なく、巣や自分の身に危険が及ばない限りは、むやみに刺すようなことはありません。このように、見た目のインパクトと実際の性質にギャップがある点が、アシナガバチという昆虫の誤解を生みやすい一因とも言えるでしょう。

また、足が長く見えることにより、「サイズが大きい」と錯覚されやすい点も印象に影響を与えています。人間の視覚は、体の外側に突出した部位を含めて全体の大きさを判断しがちです。そのため、アシナガバチは体長以上に「大きく」「迫力がある」ように感じられやすく、それが恐怖心につながっているのです。

一方で、観察や研究の視点から見ると、この足の長さは非常に興味深い進化の結果として注目されており、「他のハチにはない個性」として捉えることができます。つまり、見方を変えれば、アシナガバチの足の長さは生態の奥深さや多様性を象徴する特徴でもあるのです。

このように、アシナガバチの見た目の違いは、人間の感情や認識にさまざまな影響を与えています。見た目だけで判断せず、その背後にある生態的な意味を知ることで、印象も変わってくるかもしれません。

足の構造からわかる進化の背景

アシナガバチの足の構造を詳しく見ていくと、その形状や動き方がただの「長い足」という表現だけでは語り尽くせないほど、よく設計された進化の結果であることがわかります。実際、昆虫の進化はその生活スタイルと密接に結びついており、アシナガバチも例外ではありません。

まず注目すべきは、関節の可動域と脚の分節構造です。アシナガバチの足は、根元から先端まで複数の節で構成されており、それぞれが柔軟に動くようになっています。これにより、空中でのバランス調整や、狭い場所での巣作り、獲物の確保といった行動が精密に行えるようになっています。こうした構造は、数千万年にわたる進化の過程で、生活環境に適応するかたちで少しずつ形作られてきたものです。

特に、巣を吊り下げるように作るというアシナガバチ特有の習性は、足の役割に大きな影響を与えたと考えられます。体を支える必要性、作業の効率性、巣の周囲での移動のしやすさなど、さまざまな要因が絡み合い、足が長く、かつ器用に動かせるような構造へと進化していったのでしょう。

また、飛行中に足を垂らす行動も、足の構造と密接に関係しています。この姿勢を取るには、足の関節が下向きに自然に伸びるようにできていなければなりません。さらに、長時間の飛行でも筋肉や関節に過度な負担がかからないよう、効率的なエネルギー消費が可能な構造になっていることもわかっています。

一方で、長い足を持つことで得られる利点は、獲物を捕まえる能力や外敵への威嚇など、多岐にわたります。そのため、足の構造は単一の目的に特化して進化したのではなく、複数の役割を同時に果たす“多機能設計”となっているのが特徴です。

このように考えると、アシナガバチの足の構造は単なる身体的な特徴ではなく、彼らの暮らしや進化の歴史を読み解く手がかりになります。昆虫の小さな体の中にも、環境への適応と生存戦略が精密に組み込まれているという事実は、改めて自然の奥深さを感じさせるものです。

アシナガバチ 足が長い理由を総合的に解説する

この記事のまとめです。

- 他のハチと比べて明らかに足が長い特徴を持つ

- 狭い場所でも体を安定させて動ける構造になっている

- 捕食時に獲物を押さえるためのリーチとして機能している

- 巣材の運搬や配置作業で作業効率を高めている

- 飛行中の姿勢やバランス調整を助けている

- 外敵に対する視覚的な威嚇手段として役立っている

- 飛行時に素早く足を使って獲物に反応できる

- 足が長いことで巣の構造物を広範囲にわたり整えやすい

- 単独での狩猟を成功させるために捕獲力を高めている

- 空中での急旋回や緊急回避の運動性を支えている

- 吊り下げ式の巣において体重を支えるための構造となっている

- 住宅地や森林など複雑な環境に適応するために進化している

- 他のハチとは異なる狩猟型の生活スタイルを反映している

- 人間からは大きく見えて恐怖を感じさせやすい見た目になる

- 足の関節構造や柔軟性から多機能な進化形態であるとわかる