屋根裏や天井裏で黒っぽいフンを見つけ、「もしかしてコウモリかも」と気になっている方は少なくありません。特にコウモリのフンが少量しか見当たらない場合、「たいしたことはない」とそのままにしてしまう人も多いようです。しかし、少量のフンでも健康被害の恐れがあり、注意が必要です。

実際、コウモリのフンがもたらす病原菌とはどのようなものか、どのように発生源を突き止めるのか、そして自力でフンを掃除する際の注意点など、知っておくべき情報は数多くあります。また、フンを放置したことで発生する臭いや害虫のリスク、応急処置としての清掃の注意点も見逃せません。

この記事では、屋根裏や天井裏のフンの見つけ方から、コウモリの再侵入を防ぐポイント、駆除と清掃のタイミングの見極め、そして専門業者へ相談するべき判断基準までを詳しく解説します。

少しでも不安を感じたとき、どのように対応すべきかを正しく知ることで、家族の健康と住環境を守る一助となるはずです。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 少量のコウモリのフンでも健康被害のリスクがあること

- フンの見つけ方や発生場所の特定方法

- 自力で掃除する際の注意点と適切な対処法

- 再侵入防止や業者に相談すべき状況の判断基準

コウモリのフン 少量でも放置は危険

少量のフンでも健康被害の恐れ

コウモリのフンがもたらす病原菌とは

屋根裏や天井裏のフンの見つけ方

フンの臭いや虫の発生リスク

応急処置としての清掃の注意点

少量のフンでも健康被害の恐れ

コウモリのフンが少量であっても、健康に対するリスクは決して無視できません。多くの人が「少しだけなら問題ないだろう」と考えてしまいがちですが、実際には非常に危険なケースもあります。

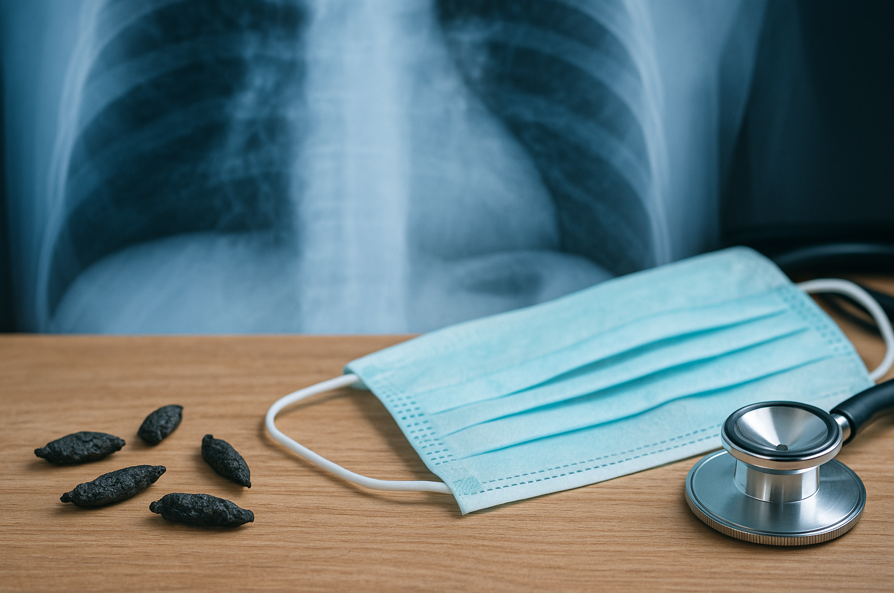

まず、コウモリのフンにはさまざまな病原体が含まれている可能性があります。これらは乾燥することで空気中に舞い上がり、吸い込んでしまうと肺に悪影響を及ぼすことがあるのです。特に、免疫力が低下している高齢者や子ども、基礎疾患を持っている方にとっては、少量のフンでも重大な健康被害につながりかねません。

例えば「ヒストプラズマ症」という病気は、コウモリのフンに含まれるカビ(ヒストプラズマ)が原因で発症します。このカビの胞子を吸い込むことで感染し、風邪に似た症状から重篤な肺炎へ進行することもあるため注意が必要です。また、初期症状が分かりにくいため、発見が遅れて重症化してしまう事例も報告されています。

このような感染リスクに加え、フンが放置されているとダニやゴキブリなどの害虫が寄ってくることもあります。害虫が発生すれば衛生環境が一気に悪化し、さらなる病原菌の拡散やアレルギー症状の原因になるおそれがあります。

このため、たとえ目に見えるフンの量が少なくても、「放置せずに早めに対処する」ことが重要です。無害に見えても、フンの背後には見えない危険が潜んでいます。軽視せず、清掃と換気、そして必要に応じて専門業者への相談を行うようにしましょう。

コウモリのフンがもたらす病原菌とは

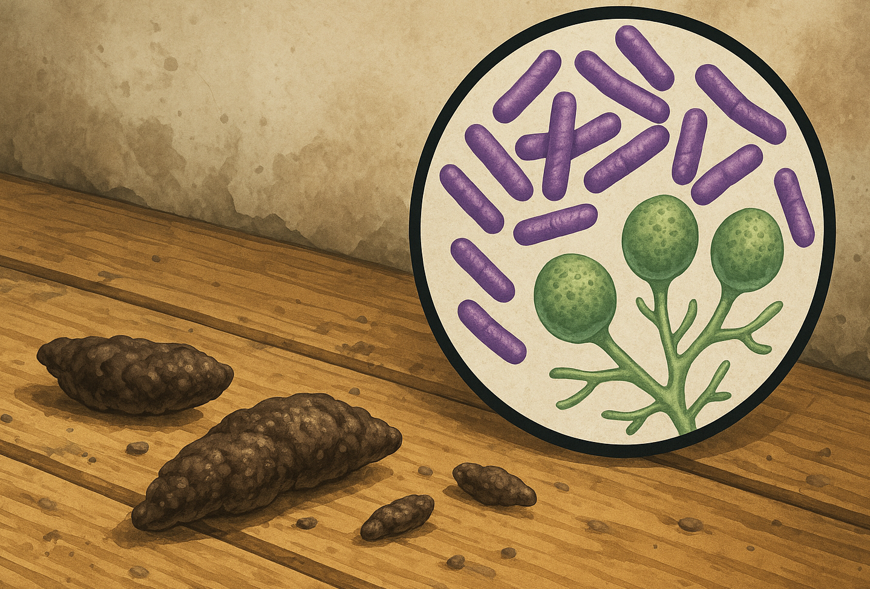

コウモリのフンには、人体にとって有害な病原菌が含まれていることが知られています。見た目にはただの黒っぽい粒状のフンですが、その中には細菌や真菌、寄生虫といったさまざまな微生物が潜んでいます。

特に注意すべき病原菌の一つが、「ヒストプラズマ」です。これはカビの一種で、コウモリのフンに含まれていることがあります。このカビの胞子が空中に舞い上がり、それを吸い込むと「ヒストプラズマ症」という感染症を引き起こします。初期症状は咳や発熱など風邪に似ているため見逃されやすいですが、重症化すると肺炎や呼吸困難に至ることもあります。長期間にわたって放置されたフンには、このカビが増殖している可能性が高く、特に換気の悪い屋根裏や倉庫などではリスクが増します。

他にも、レプトスピラ菌という病原菌が含まれていることもあります。この菌は皮膚や粘膜を通じて体内に侵入し、「レプトスピラ症」という感染症を引き起こします。発熱や筋肉痛、肝機能障害などが起こる可能性があり、重症化すると入院が必要になるケースもあります。

また、コウモリのフンに発生するダニやノミが媒介するウイルスや細菌も存在します。これらの害虫に刺されることでアレルギー症状や皮膚炎が起きることもあり、放置すれば家族全員の健康に悪影響を与えかねません。

このように、見た目にはただのフンでも、実際にはさまざまな病原菌が潜んでおり、健康被害の引き金となる恐れがあります。コウモリのフンを見つけた際は、素手で触らず、マスクや手袋を使って慎重に処理し、感染症リスクを最小限に抑えるよう心がけましょう。場合によっては、消毒や専門業者の力を借りることも検討すべきです。

屋根裏や天井裏のフンの見つけ方

屋根裏や天井裏にコウモリのフンがあるかどうかを調べるには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。目に見える場所ではないため、気づくのが遅れやすく、発見が遅れると被害が広がってしまう可能性もあります。

まず確認しておきたいのは、「黒っぽい米粒のようなフンが落ちていないかどうか」です。コウモリのフンは、やや細長くて乾燥しており、触れると簡単に崩れるのが特徴です。屋根裏の梁や天井の隅など、コウモリが静かにとどまりやすい場所を重点的にチェックしましょう。ライトで照らしながら丁寧に目を凝らすと、ホコリとは違う形状のフンを見つけられることがあります。

また、フンだけでなく「黒い粉のような汚れ」や「壁のシミ」にも注意が必要です。これらはコウモリの排泄物が溜まり、天井裏から染み出してきているサインかもしれません。においに敏感な方であれば、「獣のような臭い」や「アンモニア臭」に気づくこともあるでしょう。

さらに、夜間になると天井裏から「ガサガサ」という物音がする場合、それもコウモリが潜んでいるサインです。フンが目に見えない場合でも、こうした間接的な兆候を見逃さないことが大切です。

高所や閉所の点検が難しい場合には、無理をせず専門の業者に依頼して調査してもらうのも一つの方法です。適切な場所を重点的に点検することで、被害の拡大を防ぐことができます。

フンの臭いや虫の発生リスク

コウモリのフンをそのままにしておくと、独特な臭いとともに、さまざまな害虫の発生源となるリスクがあります。たとえ量が少なくても、そのまま放置すれば状況は確実に悪化します。

まず、コウモリのフンが発する臭いについてですが、これはアンモニアに似た刺激臭が特徴です。この臭いは、時間の経過とともに周囲の木材や断熱材に染み込み、完全に取り除くのが難しくなっていきます。室内に臭いが漏れてくると、日常生活に支障をきたすばかりか、来客時の印象も悪くなってしまうかもしれません。

さらに、フンを放置することで「害虫」が集まりやすくなります。特に、フンを栄養源とするノミやダニ、ハエなどが繁殖するおそれがあります。これらの害虫は、人間を刺したり、アレルギー症状を引き起こしたりする可能性もあり、非常に厄介です。

また、害虫の死骸や排泄物によって室内の衛生環境がさらに悪化することもあります。特に小さなお子さんやペットがいる家庭では、フンや害虫による健康リスクがより深刻になります。

このように、少量のフンでも臭いや害虫の問題を引き起こすため、見つけたらすぐに適切な処置を行うことが必要です。消臭剤で表面的にごまかすだけでは根本的な解決にはならず、被害が長期化する原因となるので注意しましょう。

応急処置としての清掃の注意点

コウモリのフンを発見した際、すぐに掃除をしたくなるのは自然な反応ですが、応急処置として行う清掃にはいくつか注意点があります。間違った方法で対応してしまうと、かえって健康被害や再発のリスクを高めるおそれがあります。

まず第一に大切なのは、「素手で触らないこと」です。フンには細菌やカビ、寄生虫などが含まれている場合があり、直接触れることで皮膚炎や感染症を引き起こすリスクがあります。ゴム手袋や使い捨て手袋を必ず使用し、フンが飛び散らないように慎重に扱いましょう。

次に、掃除中は「マスクやゴーグルの着用」が推奨されます。乾燥したフンは細かく砕け、空気中に舞いやすくなります。吸い込むことで呼吸器系に悪影響を及ぼす可能性があるため、十分な防備が欠かせません。特にヒストプラズマ菌が含まれているケースでは、感染症の危険性が高まります。

掃除の方法としては、まず霧吹きなどでフンを湿らせてから取り除くのが安全です。乾いた状態のまま掃くと粉塵が舞いやすくなるため、水分を加えて飛散を防ぐ工夫が必要です。その後、消毒用アルコールや次亜塩素酸を使って清掃した場所をしっかりと除菌しましょう。

ただし、このような応急処置はあくまでも一時的な対策であり、根本的な解決にはなりません。コウモリが再び侵入すれば同じことが繰り返されます。天井裏などの高所作業が伴う場合や、大量のフンがあるときは、早めに専門の清掃業者に相談することをおすすめします。感染予防や再発防止の観点からも、プロの手による対処が安心です。

コウモリのフン 少量なら自分で対処可能?

自力でフンを掃除する際の注意点

コウモリの再侵入を防ぐポイント

フンの発生源を突き止める方法

駆除と清掃のタイミングの見極め

専門業者へ相談するべき判断基準

自力でフンを掃除する際の注意点

自力でコウモリのフンを掃除する際は、健康と安全を確保するためにいくつかの重要な注意点があります。見た目には少量でも、フンには細菌やウイルス、真菌(カビ)などが含まれていることがあり、適切な装備や手順を守らなければ、感染症などのリスクが高まります。

まず、必ず行ってほしいのが「防護装備の着用」です。マスク(できればN95などの高性能タイプ)を着け、目や口、鼻からの吸入を防ぎましょう。さらに、使い捨て手袋、長袖の衣服、ゴーグルも必要です。乾いたフンは粉状になって空気中に舞い、吸い込んでしまうと呼吸器系にダメージを与える恐れがあります。

掃除を始める前には、フンがある周囲を軽く湿らせておきます。霧吹きなどで水を吹きかけることで粉塵が飛散しにくくなり、吸い込むリスクを減らすことができます。その後、ペーパータオルや新聞紙などで丁寧に拭き取り、袋に入れて密閉してから廃棄します。

掃除が終わった後には、必ず「除菌作業」を行うことが重要です。市販のアルコールスプレーや次亜塩素酸ナトリウムを使って、床や壁、周辺の器具などに残る細菌を除去しましょう。ただし、塩素系薬剤は換気をしながら使用しないと人体に有害なガスが発生するため、十分に注意してください。

一方で、自力での掃除には限界があります。高所作業や天井裏の点検が必要なケースでは、無理に作業を進めると落下事故や家具の破損にもつながりかねません。また、大量のフンがある場合や長期間放置された形跡があるときには、消毒や衛生処理の専門知識が必要です。このような場合は、無理をせず専門業者に依頼するのが安心です。

コウモリの再侵入を防ぐポイント

一度フンを掃除しても、コウモリが再び戻ってくることがあります。それを防ぐためには、侵入経路をしっかりと特定し、物理的にシャットアウトすることが欠かせません。コウモリはわずか2cm程度の隙間があれば出入りできるため、十分に注意が必要です。

まず確認すべき場所は、屋根の瓦のすき間、通気口、軒天の破損部分、エアコンの配管まわりなどです。こうした場所に小さな穴や亀裂があれば、そこが侵入経路になっている可能性があります。昼間に見つからなくても、夕方から夜にかけてコウモリが飛び立つ様子を観察すれば、出入り口を絞り込む手がかりになります。

侵入経路を見つけたら、すぐに塞いでしまいたくなるかもしれませんが、まず「追い出し作業」を行うことが先です。中にコウモリがいる状態でふさいでしまうと、閉じ込められたコウモリが家の中を飛び回る危険があるほか、死骸やさらなるフン害の原因になってしまいます。そのため、専用の「逆止弁(ワンウェイシート)」などを使って外に出られるが戻れない仕組みを設け、完全にいなくなったことを確認してから隙間をふさぐようにしましょう。

使用する封鎖材には、金網や防獣パテ、コーキング剤などが適しています。スポンジや布のような柔らかい素材はコウモリが突破してしまう可能性があるため、不向きです。

再侵入を防ぐには、「建物の構造や劣化の状況を定期的に点検すること」も重要です。外壁や屋根が老朽化していると、いつの間にか新たな隙間ができてしまうこともあります。建物の維持管理の一環として、コウモリ対策も考えておくと安心です。

フンの発生源を突き止める方法

コウモリのフンがどこから来ているのかを明確にするためには、まず「発生源=コウモリの居場所」を特定する必要があります。フンが落ちているということは、その真上や近くにコウモリがとどまっている、もしくは通過している証拠です。つまり、フンの位置情報が大きな手がかりになります。

最初に行うべきは、フンが発見された場所を詳細に観察することです。天井裏や壁のすき間、換気ダクト付近など、暗くて静かな場所に注目してください。特に、フンが一直線に並んで落ちている場合は、その上に出入口がある可能性が高いです。また、同じ場所に複数回フンが落ちているようであれば、その周辺が寝床になっていると考えられます。

このようにして、場所の見当がついたら、次は夜間に観察する方法も有効です。日没直後、コウモリはエサを求めて飛び立ちます。このとき、出てくる様子を窓や屋根の下から静かに見守ることで、実際の出入り口を突き止めることができます。

さらに、フンの量や新しさにも注目してみましょう。乾燥していればしばらく前のものであり、湿っていて柔らかければ、最近のものだと判断できます。これにより、現在もコウモリが出入りしているのか、すでにいなくなっているのかをある程度見分けることができます。

どうしても発生源が特定できない場合や、高所で危険が伴う場合には、無理をせず専門の駆除業者に調査を依頼するのが安全です。プロであれば、赤外線カメラや超音波センサーなどを用いた調査も可能で、発生源の特定から封鎖作業までスムーズに対応してくれます。自分で対応するにしても、まずは正確な場所を把握することが成功の第一歩です。

駆除と清掃のタイミングの見極め

コウモリのフンが確認されたとき、すぐに駆除や清掃を始めるのが正しいとは限りません。タイミングを誤ると、かえって被害が広がる可能性もあるため、まずは状況をしっかりと見極めることが大切です。

まず優先すべきは、「コウモリが今も家にいるかどうかの確認」です。夜に飛び立つ様子を観察したり、フンが新しいか古いかを見たりすることで、現在の活動状況を判断できます。新しいフンが毎日のように増えている場合、今まさに棲みついている可能性が高く、この状態でむやみに清掃を始めても根本的な解決にはなりません。

また、繁殖期や子育ての時期にも注意が必要です。コウモリの種類によりますが、一般的には夏に出産し、子育てを始めるケースが多いです。この時期に駆除を行ってしまうと、親コウモリだけが出ていってしまい、取り残された子どもが家の中で死んでしまう可能性もあります。これによりさらなる悪臭や害虫発生の原因になることもあるため、子育て期を避けて駆除を行うことが望ましいのです。

清掃のタイミングについても同様に、まずは「完全にコウモリを追い出したあと」に行うのが基本です。中にコウモリが残っている状態で清掃しても、すぐにまたフンがたまり、手間が二重になります。コウモリの侵入を防ぐ封鎖作業が完了し、「完全にいなくなった」と確信できる段階で、ようやくフンの清掃や除菌を始めるべきです。

このように、駆除と清掃はそれぞれの適切なタイミングで実施しなければ意味がありません。焦って作業を始めるのではなく、段階的に状況を確認し、的確な時期を見極めることが再発防止にもつながります。

専門業者へ相談するべき判断基準

コウモリのフンを発見しても、「自分でなんとかできるかも」と思う方は少なくありません。しかし、状況によっては個人で対応するのが危険だったり、効果が不十分だったりするケースも多いため、どのタイミングで専門業者に相談すべきかを知っておくことが重要です。

まず明らかな判断基準の一つが、「フンの量が多い場合」です。広範囲にわたって大量のフンが堆積しているようなケースでは、清掃だけでなく除菌や消臭の作業も必要となります。これらは市販の道具では限界があり、衛生面のリスクを考えても専門の清掃技術を持った業者に任せる方が確実です。

次に、屋根裏や高所など「作業場所が危険を伴う場合」も業者に依頼すべき状況です。天井裏での作業は、足場が不安定だったり、断熱材や電気配線に触れてしまったりと、思わぬ事故のリスクが潜んでいます。安全に対応するには、適切な装備と知識が不可欠です。

また、「どこから侵入しているかわからない」といった場合も、プロの力を借りるべきタイミングです。侵入経路を特定するには、建物の構造への理解や観察のコツが必要であり、素人では見落としがちなポイントも多くあります。業者であれば、赤外線カメラやドローン、特殊なライトなどを使った調査が可能で、原因を確実に突き止めてくれます。

さらに、「過去にも同じ場所でフンを見つけたことがある」場合は、すでに再侵入が起きているサインです。このような繰り返しの被害には、根本的な対策が必要となるため、専門業者による本格的な施工が効果的です。

もし、どこに相談すればよいか迷った場合は、地域の保健所や市町村の環境衛生課でも情報提供を受けることができます。信頼できる業者を選ぶためにも、複数の業者に見積もりを取り、作業内容や費用の内訳をよく確認することが大切です。判断がつきにくいと感じたときほど、早めに専門家へ相談することが被害の拡大を防ぐ一歩となります。

コウモリのフン 少量でも見逃せない理由まとめ

この記事のまとめです。

- 少量でもフンには病原体が含まれている可能性がある

- フンの乾燥により空気中に有害物質が舞いやすい

- 免疫力の弱い人ほど健康被害を受けやすい

- ヒストプラズマ菌による肺感染症のリスクがある

- フンの臭いが家全体に広がることがある

- 放置するとダニやゴキブリなどの害虫が寄ってくる

- 屋根裏や天井裏に米粒状の黒いフンが落ちていることが多い

- フンによって壁や天井にシミや変色が発生することがある

- 掃除時は手袋・マスク・ゴーグルなどの防護が必要

- 乾燥したフンは湿らせてから処理すると安全性が高い

- 再侵入防止には隙間の封鎖と追い出しの手順が重要

- コウモリは2cm程度の小さな隙間からも出入りできる

- フンの新旧状態を観察してコウモリの活動状況を把握する

- 繁殖期の駆除は逆効果になる恐れがあるため避けるべき

- 大量のフンや高所作業を伴う場合は専門業者に依頼すべき

関連記事

- コウモリが家に入ってきた場合の消毒方法と安全対策のポイント

- コウモリが家の中で見つからない時に確認すべき場所と追い出し方法

- コウモリのたまごは実在するのか?鳥と混同される理由と繁殖の仕組み

- コウモリ 雨の日に起きやすいトラブルと建物に侵入されない対策法

- コウモリの死骸は縁起が本当に悪い?迷信・風水・現代的な考え方

- コウモリを殺してしまった時にとるべき対応と法的リスクを解説

- コウモリが家の中を飛び回るときの対処法とやってはいけない対応

- コウモリが窓にぶつかる原因と今すぐできる簡単な予防対策を徹底解説

- コウモリの部屋侵入は電気だけでは防げない理由と光対策の落とし穴

- コウモリ対策に効果的!換気扇を回しっぱなしにして侵入を防ぐ方法