人やペットがハクビシンに噛まれてしまった場合、どのように対応すればよいのか、戸惑う方は少なくありません。野生動物による咬傷は見た目の傷だけでなく、感染症などの健康被害にもつながる可能性があるため、正しい知識と対処法を知っておくことが非常に重要です。

この記事では、応急処置で最も重要な初動対応から、噛まれた後の消毒と洗浄の手順、そして医療機関での適切な診察を受ける際のポイントまで、順を追ってわかりやすく解説していきます。また、狂犬病など感染症のリスクとはどのようなものか、保健所への相談は必要か?といった判断に迷う場面にも触れています。

さらに、ペットが噛まれた時の対応フローや、動物病院での診断と治療の重要性、ワクチン未接種時の対応とは?といったペットオーナー向けの情報も丁寧にまとめています。他のペットや人への感染予防策、そして飼い主が注意すべき行動と環境管理についても触れ、安全な暮らしを守るための実践的な内容をお届けします。

万が一の状況でも慌てず行動できるように、正確な情報と冷静な判断が何より大切です。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 噛まれた際の初動対応と正しい消毒・洗浄手順

- 医療機関で受けるべき診察や感染症のリスク

- 保健所への相談の必要性とその役割

- ペットが噛まれた場合の対応と予防策

ハクビシンに噛まれたら人間はどうする?

応急処置で最も重要な初動対応

噛まれた後の消毒と洗浄の手順

医療機関での適切な診察を受ける

狂犬病など感染症のリスクとは

保健所への相談は必要か?

応急処置で最も重要な初動対応

ハクビシンに噛まれた場合、まず最優先で行うべきことは、すぐに傷口を流水で洗い流すことです。これを怠ると、傷口から細菌やウイルスが体内に入り込む可能性が高まり、感染症などの重大な健康被害に発展するおそれがあります。

このように言うと少し大げさに感じるかもしれませんが、実際に野生動物が持つ細菌や病原体は、私たちが日常的に触れているものとは種類もリスクも異なります。特にハクビシンのような野生動物は、普段から衛生管理された環境で生活しているわけではなく、口内にも多数の病原菌が潜んでいることが考えられます。

ここで重要なのは、「すぐに」処置することです。噛まれてから時間が経ってしまうと、いくら洗浄しても細菌が深くまで入り込んでしまっている可能性があります。時間が勝負とも言えるこの初動での対応は、今後の感染リスクを大きく左右する要素となります。

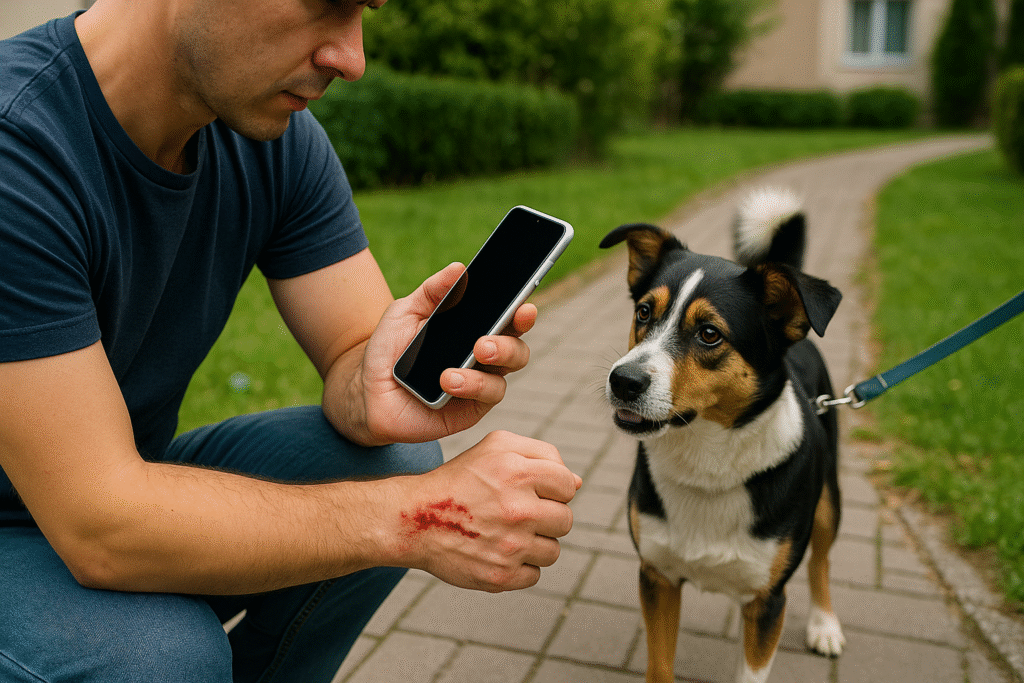

例えば、屋外で突然ハクビシンに噛まれたような場合、水場が近くになければ、ペットボトルの水やウェットティッシュでも構いませんので、まずは物理的に汚れや血液を拭き取ることが必要です。その後、できる限り速やかに医療機関を受診する準備をしましょう。

このように、噛まれた直後の行動が非常に大きな意味を持つため、落ち着いて、かつ迅速に対応することが大切です。恐怖や驚きでパニックになってしまうかもしれませんが、正しい対処を知っていれば冷静に行動できるはずです。

噛まれた後の消毒と洗浄の手順

噛まれた直後の初動で流水による洗浄が済んだら、次に行うべきは徹底した消毒と洗浄です。この工程が不十分だと、たとえ外傷が軽く見えても内部に細菌が入り込んでいる可能性があり、後から化膿したり発熱するケースもあります。

ここで行うべき手順としては、まず石けんを使用して再度しっかり洗い直します。流水だけでは落としきれない細菌を、石けんの界面活性作用を使って物理的に除去することができるからです。傷が深い場合でも、可能な範囲で優しく洗いましょう。

洗浄後は、消毒液を使って患部の殺菌を行います。一般的には、ポビドンヨード(イソジン)やクロルヘキシジン(マキロン)などの消毒薬が使用されることが多く、ドラッグストアで入手可能なものでも十分効果があります。ただし、アルコール消毒液は傷口にしみるうえ、かえって組織を痛める可能性があるため注意が必要です。

また、出血が多い場合は無理に止めようとせず、清潔なガーゼやタオルで軽く圧迫しながら、早急に医療機関へ向かうことが望ましいです。無理に傷口を触ることで、さらに雑菌が入るリスクもあります。

こうして正しく消毒と洗浄を行うことで、感染症を未然に防ぎ、症状の悪化を防ぐことができます。特に、山間部や野生動物の多い地域で生活している方や、ペットと屋外で過ごす機会の多い方は、こうした手順をあらかじめ理解しておくことが大切です。

医療機関での適切な診察を受ける

ハクビシンに噛まれた後は、できるだけ早く医療機関を受診することが重要です。たとえ傷が浅く見えても、皮膚の下に細菌が入り込んでいる可能性があり、表面だけの判断では安全とは言い切れません。初期対応で洗浄や消毒を済ませていても、専門的な視点で傷の状態を確認してもらう必要があります。

特に注意すべきなのは、感染症の兆候が後から現れるケースです。例えば、数日経ってから赤みや腫れ、熱感、膿が出てくることがあります。これを放置すると化膿性炎症を引き起こし、場合によっては抗生物質による治療が必要になります。医師の診察を受けることで、そうした重症化のリスクを未然に防ぐことができます。

また、噛まれた部位によっては筋肉や神経への影響も考えられます。手指や顔など、細かい組織が集まっている場所の場合、見た目以上に深刻な損傷があるかもしれません。このため、整形外科や外科など、外傷に詳しい医師に診てもらうことが望ましいです。

なお、医療機関を受診する際には、「ハクビシンに噛まれた」と正確に伝えることが大切です。どのような動物に、どんな状況で噛まれたのかによって、医師の対応や必要な処置が変わるためです。診察の際には、噛まれた時刻やその後の処置内容も一緒にメモしておくとスムーズに話が進みます。

こうした準備と行動を通じて、万一の事態に備えることができます。自己判断に頼らず、専門家に状態を確認してもらうことが、自分の体を守るうえで非常に大切です。

狂犬病など感染症のリスクとは

ハクビシンに噛まれた際に最も懸念されるのが、狂犬病などの感染症です。特に狂犬病は発症後の致死率が極めて高く、有効な治療法が存在しないことから、世界中で非常に警戒されています。日本では長年、国内での自然感染は報告されていませんが、輸入動物などからの感染リスクが完全にゼロとは言い切れない状況です。

ただし、ハクビシンが実際に狂犬病ウイルスを保有しているかどうかは明確にはされておらず、厚生労働省も野生動物との接触には注意を呼びかけています。噛まれたからといって必ずしも感染するわけではありませんが、可能性が少しでもある限り、念のための予防措置をとるべきでしょう。

他にも、破傷風やパスツレラ菌感染など、野生動物に特有の細菌によるリスクもあります。これらは傷口から侵入し、発熱・腫れ・関節の痛みなどの症状を引き起こすことがあります。とくに免疫力が落ちている人や高齢者、小さな子どもは重症化しやすいため、細心の注意が必要です。

このような感染症に対する防御策として、病院でのワクチン接種や抗生物質の処方が行われることがあります。特に、狂犬病ワクチンについては、発症前に接種することで100%近い予防効果が得られるとされています。つまり、リスクを減らすには、「早期対応」がもっとも効果的だということです。

繰り返しますが、噛まれたあと何も症状が出ていないからといって油断は禁物です。感染症のリスクは「見えない脅威」だからこそ、軽視せずに冷静に行動することが求められます。

保健所への相談は必要か?

ハクビシンに噛まれた場合、医療機関だけでなく、保健所への相談も考慮すべき対応の一つです。特に野生動物との接触があった場合は、地域の保健所が持つ感染症や動物管理の情報が役立つケースがあります。すぐに相談することで、地域の感染症リスクや必要な対応について助言を受けることができます。

例えば、特定の地域で動物による咬傷が複数報告されていた場合、それが一時的な異常行動か、病気が広がっている兆候かを保健所が把握している可能性があります。個人では得られない情報を共有してもらえることは、大きな安心につながります。

また、保健所はハクビシンのような野生動物の生息状況についても知見を持っており、場合によっては捕獲や防除に関するアドバイスを受けられることもあります。噛まれた場所が自宅の敷地内だった場合など、今後の安全確保のために環境対策を講じる必要があるかもしれません。

一方で、すべてのケースで必ずしも保健所へ連絡しなければならないというわけではありません。傷の程度が軽く、すでに医療機関で適切な対応を受けている場合は、追加の報告が不要と判断されることもあります。ただし、疑問があれば自己判断せず、まずは電話で相談するのが賢明です。

このように、保健所は単なる通報先ではなく、野生動物被害に対して地域レベルで支援してくれる存在です。自分や周囲の安全を守るためにも、必要に応じて活用することが望まれます。

ハクビシンに噛まれたらペットは危険?

ペットが噛まれた時の対応フロー

動物病院での診断と治療の重要性

ワクチン未接種時の対応とは?

他のペットや人への感染予防策

飼い主が注意すべき行動と環境管理

ペットが噛まれた時の対応フロー

ハクビシンにペットが噛まれた場合、迅速かつ冷静な対応が重要になります。まず最初に確認すべきは、ペットの傷の有無と出血の程度です。もし出血している場合は、清潔なガーゼやタオルで軽く圧迫して止血し、その後できるだけ早く患部をぬるま湯で洗い流します。

このとき、傷口に直接触れるのは避け、可能であれば手袋を着用すると感染予防になります。洗浄後は消毒液を使って殺菌処理を行いましょう。家庭にある人間用の消毒薬でも代用できますが、アルコールが強すぎる場合はかえって皮膚を傷めてしまうこともあるため、刺激の少ないものを選ぶと安心です。

応急処置を終えた後は、すみやかに動物病院へ連れて行くのが適切です。見た目には大きな傷がないように見えても、動物の被毛の下に咬傷が隠れていたり、内部に細菌が侵入していたりすることがあります。自己判断で様子を見るのではなく、必ず専門家の診察を受けるようにしましょう。

また、ペットが他の動物や人と接触する可能性がある場合は、傷が完治するまで接触を控える配慮も必要です。感染症が広がるリスクを避けるためにも、隔離して安静にさせることをおすすめします。

このように段階的に対処することで、症状の悪化や二次感染を防ぐことができます。突然の出来事でも、正しい手順を知っておくことで慌てずに行動できるはずです。

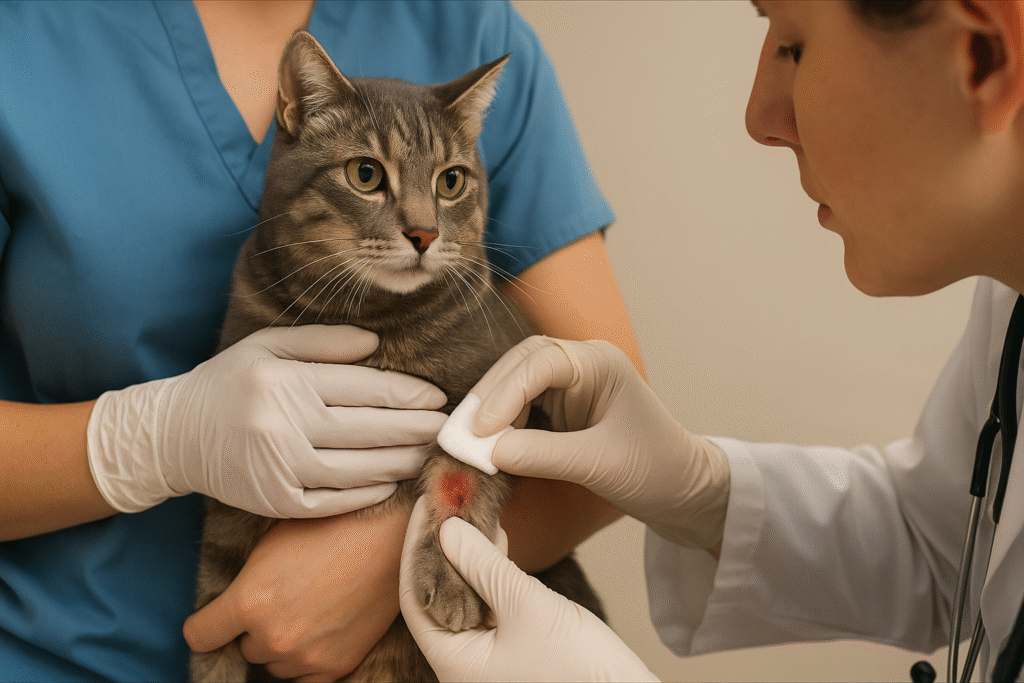

動物病院での診断と治療の重要性

ペットがハクビシンに噛まれた場合、見た目の傷が小さくても、必ず動物病院で診察を受けるべきです。なぜなら、動物の皮膚は被毛に覆われており、深い傷や内部出血などが外からは見えにくいからです。特に猫や小型犬のように皮膚が薄い動物では、ほんの小さな噛み傷でも重大なダメージを受けていることがあります。

また、ハクビシンの口の中には多くの細菌が存在しており、咬傷から感染症を引き起こすリスクもあります。放置すれば、皮膚の腫れや発熱、食欲不振などの症状が現れる可能性があり、場合によっては命に関わる事態に発展することもあります。

動物病院では、視診や触診だけでなく、必要に応じて血液検査やレントゲン検査を行うことで、表面だけでは判断できない内部の異常も把握できます。また、感染予防のために抗生物質が処方されたり、破傷風などへの対応としてワクチン接種が行われたりすることもあります。

診断結果によっては、経過観察や再診が必要となるケースもあります。自宅でできるケアについても、獣医師の指導のもとで行うことで、治癒までの道のりがより安全かつ確実になります。

一方、自己判断で動物病院に連れて行かない選択をしてしまうと、見えない症状の進行に気づかず、後から高額な治療が必要になるケースもあるため注意が必要です。安心のためにも、早期診断と治療を受けることが賢明です。

ワクチン未接種時の対応とは?

ペットがハクビシンに噛まれた時点で、ワクチン未接種である場合のリスクはさらに高まります。特に狂犬病や破傷風、細菌性の感染症に対しては、ワクチンの有無がその後の対処に大きな影響を与えることになります。

犬の場合、狂犬病ワクチンの接種は法律で義務付けられているため、未接種であればまずは市区町村からの指導や罰則の対象になる可能性があります。それ以上に怖いのは、感染のリスクが未接種の状態では非常に高くなる点です。仮にハクビシンが病原体を持っていた場合、免疫がないペットでは発症を防げません。

このときに必要なのは、すぐに動物病院で状況を説明し、獣医師の判断のもとで緊急ワクチンを受けることです。事後の予防接種は、接触からの時間や傷の深さによって有効性が左右されることがあります。そのため、噛まれた直後の受診が非常に重要です。

さらに、ペットが他の動物や人と接する機会がある場合、感染拡大の可能性も考慮しなければなりません。このような場合は、ペットを一時的に隔離し、衛生的な環境を保つことが求められます。

本来であれば、定期的なワクチン接種をしておくことが一番の予防策ですが、やむを得ず未接種だった場合でも、迅速な行動で被害を最小限に抑えることができます。過去にワクチン接種を受けたかどうかも、受診時には必ず伝えるようにしましょう。これにより、治療の選択肢が広がります。

他のペットや人への感染予防策

ハクビシンに噛まれたペットがいる場合、その影響が他のペットや人に広がる可能性を考慮し、適切な感染予防策を講じることが非常に重要です。見た目には元気そうに見えても、傷口から細菌やウイルスが体内に入り込んでいる可能性があり、そこから周囲に感染が広がるリスクが潜んでいます。

まず、最も基本的な対策としては、噛まれたペットを一定期間、他の動物や家族から隔離することです。特に多頭飼いをしている家庭では、動物同士の舐め合いや接触によって病原体が広がることが考えられます。また、ペットが傷を気にして舐めた後に人の手や床に触れることで、間接的に感染が広がる恐れもあります。

このため、ケージや別室を利用して物理的に距離を保ちつつ、ペットの様子をこまめに観察することが大切です。そして、触れた後は必ず石けんでの手洗いや、消毒液を使った手指の衛生管理を徹底しましょう。特に小さな子どもや高齢者がいる家庭では、免疫力が低いため、より慎重な対応が求められます。

また、噛まれた部位に触れた衣類やタオルなども、別に洗濯することをおすすめします。目に見えない細菌が付着していることもあるため、普段の洗濯物と混ぜるのは避けたほうが無難です。

さらに、ペットの食器やベッド、おもちゃなども共有しないようにしましょう。これらを一時的に新しいものに交換することで、環境中の感染リスクを下げることが可能です。

こうして多角的に予防策を講じることで、自宅内での二次感染の可能性を最小限に抑えることができます。たとえ大事には至らなかったとしても、念のための行動が家族と他のペットの健康を守ることにつながるのです。

飼い主が注意すべき行動と環境管理

ハクビシンに関連するトラブルを防ぐには、ペットの管理だけでなく、飼い主自身の行動や住環境の見直しも欠かせません。特に屋外にペットを出す機会が多い家庭や、山林が近い地域に住んでいる場合は、日常のちょっとした習慣が感染や事故の引き金になることもあります。

まず重要なのは、ペットの散歩ルートや屋外活動の見直しです。野生動物の出没情報が出ている地域では、朝夕などハクビシンが活動しやすい時間帯を避けて散歩を行うのが安全です。また、庭やベランダにペットを放している家庭は、柵の隙間やフェンスの高さなどを見直し、外部から野生動物が侵入できない構造にすることが望まれます。

次に、食べ残しや生ゴミの管理も非常に大切です。ハクビシンは雑食性のため、人間の食べ物にも容易に引き寄せられます。ゴミ袋を外に放置しない、ペットの食べ残しを屋外に置きっぱなしにしないといった基本的な対策を徹底することで、ハクビシンを寄せ付けない環境が整います。

また、ペットの健康管理にも気を配る必要があります。定期的なワクチン接種やノミ・ダニの予防を継続しておくことで、万が一の際にも重症化を防ぐことが可能です。飼い主が日常的にペットの体調や行動を観察し、いつもと違う様子に早く気づくことも、予防の一環となります。

一方で、もしハクビシンを自宅周辺で頻繁に目撃するようであれば、市区町村や保健所へ連絡して状況を報告することも考えましょう。自分たちだけで対処しようとすると、かえって危険を招くことがあります。

このように、飼い主がとるべき行動や住環境の工夫によって、ペットと家族の安全を守ることができます。日々のちょっとした配慮が、大きなトラブルを未然に防ぐ力となるのです。

ハクビシンに噛まれたら?覚えておくべき対処ポイント

この記事のまとめです。

- 噛まれたらすぐに流水で傷口を洗浄する

- 石けんを使って再度しっかり洗い直す

- 消毒液はアルコール以外の刺激が少ないものを使う

- 応急処置後は速やかに医療機関を受診する

- 傷が浅く見えても専門医の診断が必要

- 狂犬病や破傷風などの感染リスクを理解する

- 病院では咬傷の状況を正確に伝える

- 感染症の潜伏期間を考慮して経過観察を行う

- 保健所に相談することで地域のリスク情報を得られる

- ペットが噛まれた場合もすぐに洗浄と消毒を行う

- 動物病院で見えない内部損傷の確認が必要

- ワクチン未接種のペットは特に注意が必要

- 噛まれたペットは他の動物と接触させない

- 自宅内の衛生管理を徹底し感染拡大を防ぐ

- ハクビシンを引き寄せない環境整備を行う