屋根裏から物音がするのに昼間は静かで不安という方はいませんか?

そんなときは、もしかしたらイタチが屋根裏にいるかもしれません。

イタチは夜行性かという疑問や、イタチは昼間なにしてるのかを正しく理解すると状況判断がしやすくなります。

さらに、イタチが住み着いてしまう理由やイタチによる被害を知ることで、早めの対処につながります。

こんなときイタチがいるかもと感じた場面を見極め、天井裏にいるイタチを追い出す方法まで押さえれば、再侵入のリスクを減らせます。

仕上げに、イタチを侵入させない予防策を実行して、住まいの安全と衛生を守りましょう。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 昼と夜の行動差から屋根裏の状況を読み解くポイント

- 住み着く理由と周辺環境の見直し方法

- 被害の見分け方と安全な初期対応の流れ

- 追い出しと予防を組み合わせた実践的な手順

イタチが屋根裏に? 昼間と夜間の行動 基礎知識

イタチは夜行性?

イタチは昼間なにしてる?

イタチが住み着いてしまう理由

イタチによる被害

こんなときイタチがいるかも

イタチは夜行性?

家屋周辺で見かけるイタチは、薄明薄暮の時間帯に活発になりやすく、日没前後から深夜、そして明け方にかけて移動や採餌が目立ちます。

ただし生態は一律ではなく、繁殖状況や餌資源の分布、人為的な攪乱の程度に応じて昼間にも活動がみられる場合があります。

とくに屋根裏のように人の往来が少なく安全だと学習すると、日中でも短時間の出入りを繰り返す行動が観察されます。

活動リズムは概日リズムと呼ばれる体内時計に加え、明るさや温度、餌の匂いといった外的要因からの同調(ツァイトゲーバー)で変動します。

例えば夏季の猛暑日には直射日光の強い昼間を避け、夜間に活動が集中しやすくなります。一方、真冬の厳寒期には、日中のわずかな昇温を利用して移動するケースもあります。

屋根裏では断熱材による保温効果が働くため、外気温との差によって物音が聞こえるタイミングが季節でずれることも珍しくありません。

繁殖期には子育てに伴うエネルギー需要が高まるため、親個体の行動量が増えます。巣材の搬入や餌の持ち帰りで出入り回数が多くなり、昼間に短い移動が割り込むことがあります。

地域差はありますが、春先から初夏にかけて繁殖期を迎える地域が多いとされ、屋根裏での足音や鳴き声、糞尿のにおいが急に増えるといったサインが現れやすくなります。

屋根裏の物音だけで夜行性か否かを断定すると判断を誤ることがあります。複数日数にかけての時系列で、音の出る時刻、継続時間、頻度、においの強弱を記録してパターンを見極める方法が有効です。

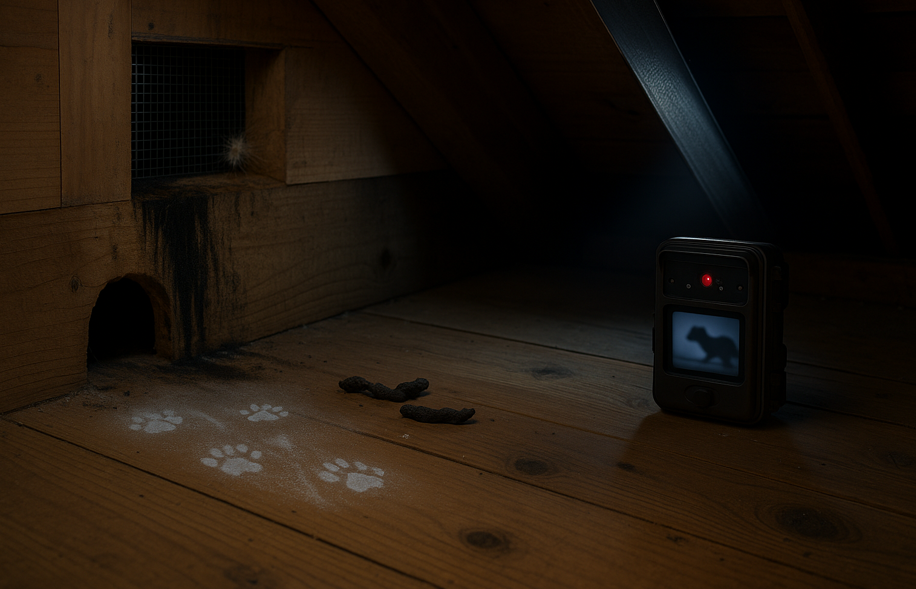

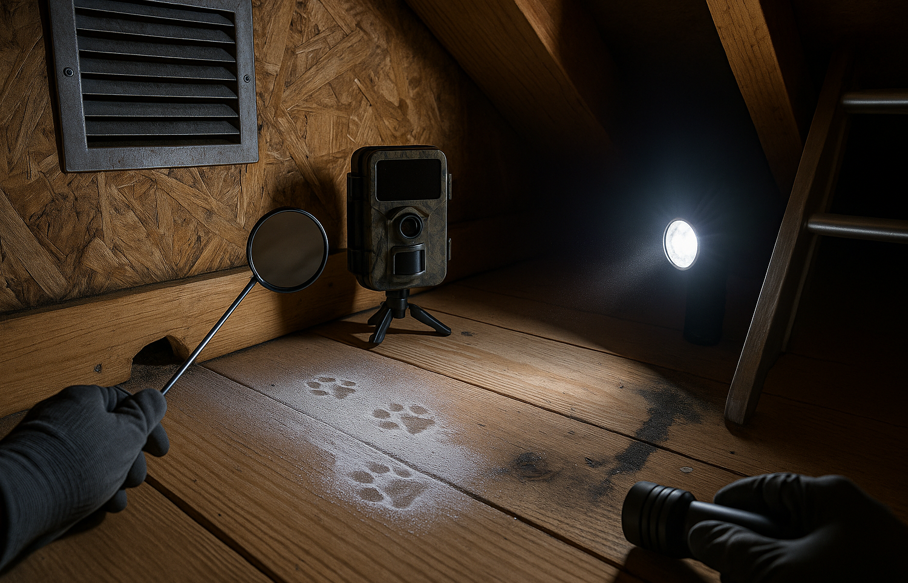

加えて、小型カメラやICレコーダー、トレイルカメラを用いると、出入口や通り道を客観的に捉えやすくなります。映像や音声の記録が集まると、薄明薄暮型なのか、昼間にも散発的に動くのかといった傾向を整理できます。

屋根裏での生活音は、足音のテンポや移動軌跡の直線性などから、ネズミ類やハクビシン、アライグマと区別できることがあります。

イタチは胴長短足で狭隙を通過しやすく、梁沿いに素早く移動して短い休止を挟む特徴があり、点在する排泄痕や強い獣臭が同時に確認される場合が多いです。

こうした生痕の組み合わせで総合的に判断すると、活動時間だけに頼るより誤認が減らせます。

参考として、野外研究ではニホンイタチを夜行性の捕食者として扱う報告が見られます。

具体的には、鳥類の巣の捕食リスクを解析した研究において、ニホンイタチを含む夜行性捕食者の影響が議論されています(出典:日本鳥学会誌『喜界島における鳥の巣の捕食』 )。

このような学術報告は、現場で観察される「夜間に動きが目立つ」という印象と整合的といえます。

以下は、屋根裏でイタチの活動が目立ちやすいタイミングを、要因ごとに整理した一覧です。観察メモの着眼点として活用できます。

| 状況・要因 | 活動が増えやすい時間帯の目安 | 屋根裏で現れやすいサイン |

|---|---|---|

| 通年の採餌行動 | 日没前後1〜3時間、明け方前後1〜2時間 | 断続的な小走り音、梁沿いの素早い移動 |

| 繁殖・育仔期 | 夜間中心だが日中に短時間の出入り | 巣材の持ち込み、餌の残渣、獣臭の強まり |

| 高温期の暑熱回避 | 深夜帯に比重が移動 | 昼間の静穏化、深夜の活動音増加 |

| 低温期の昇温利用 | 日中の暖かい時間帯に散発的移動 | 屋根裏断熱材周辺での短時間の物音 |

| 人の在宅・騒音 | 人の活動が少ない時間帯へシフト | 平日昼間の静穏化、深夜休日に活動増 |

以上の点を踏まえると、イタチは夜間に活動が集中しやすい一方で、環境条件や生活史の段階によって昼間にも行動が現れる柔軟なパターンを示します。

したがって、昼間に音がしないからといって不在と決めつけず、複数日の客観的な記録に基づいて判断する姿勢が、的確な対策につながります。

イタチは昼間なにしてる?

昼間は休息が中心になりやすい一方、餌場の状況や安全が確保できると判断した場合は短時間の移動や巣材の運搬を行うことがあります。

特に屋根裏では断熱材や柔らかい資材を集めて巣を維持し、子育て期は授乳や子の温度管理を優先します。日中に人の気配が減る家では、点検時にわずかな足音や擦過音が記録されることもあります。

下表は時間帯ごとの行動イメージです。実際は地域や季節で変化します。

| 時間帯 | 行動の目安 | 屋根裏で現れやすいサイン |

|---|---|---|

| 夕方〜夜 | 採餌・移動が活発 | 走り回る音、天井板の振動 |

| 深夜 | 往復移動・巣の整え | 断熱材を引きずる擦れる音 |

| 明け方 | 巣への戻り・休息準備 | 出入口付近の足跡や汚れ跡 |

| 日中 | 休息中心・短時間の点検 | ときどきの小さな物音や鳴き声 |

以上を踏まえると、昼間は静かでも、夕方以降の変化をあわせて観察することで全体像が見えやすくなります。

イタチが住み着いてしまう理由

屋根裏は雨風をしのげて温度が安定しやすく、天敵に見つかりにくいことから、巣作りに適した空間になりがちです。

外周にわずかな隙間がある、通気口の網が破れている、屋根材や破風板の取り合いに段差がある、といった構造的な要因が入口になります。周囲に生ゴミやペットフード、果樹や小動物など餌資源がある環境も後押しになります。

一度居心地のよい巣ができると、においの痕跡が残り、同じ個体や別個体の再侵入を招きやすくなります。したがって、追い出しと同時に、匂いと入口の両面を断つことが再発防止の鍵となります。

イタチによる被害

被害は騒音だけに限りません。断熱材の破損や汚損、配線や被覆材の噛み跡、天井板の汚れやシミ、保管物の破壊、悪臭など多岐にわたります。

衛生面では、糞尿に由来するダニや病原体のリスクが指摘されます。自治体や保健所の案内では、野生動物の糞尿に触れる作業は手袋やマスクの着用、換気、適切な清掃と消毒が推奨されているとされています。

小さな子どもや高齢者、呼吸器に不安がある家族がいる場合は、専門の清掃や防除サービスの活用が安全面で有利とされています。

被害の見極めに役立つ整理を示します。

| 被害の種類 | よくあるサイン | 対応の考え方 |

|---|---|---|

| 騒音 | 走行音、跳ねる音、擦過音 | 時間帯と場所を記録して出入口推定 |

| 汚損・悪臭 | 糞尿跡、黄ばみ、におい | 防護具で清掃、消毒と乾燥を徹底 |

| 断熱材 | ほぐれ、塊の移動 | 巣材化の可能性、撤去と入替を検討 |

| 配線・設備 | 被覆の裂け、通電不良 | 感電・火災予防で専門点検を依頼 |

| 保管物 | 食材や布類の破損 | 密閉保管と収納場所の変更が有効 |

こんなときイタチがいるかも

天井裏で人が歩くほどではない素早い足音が斜め方向に走る、同じ場所で連続的な擦れる音がする、夜明けに屋根の縁で出入りの気配がある、といった現象は手掛かりになります。

出入口付近の壁面や雨樋の内側に黒ずんだ汚れが帯状に付くことがあり、体毛や脂が反復通過で付着した痕跡の可能性があります。

糞は細長くねじれ、特有のにおいを伴うことがありますが、類似する小動物もいるため形状だけで断定はできません。安全に配慮しつつ写真や記録を残し、時間帯と場所の一致を確認することで、状況の再現性が見えてきます。

イタチが屋根裏にいる場合の昼間の対処手順

天井裏にいるイタチを追い出す方法

イタチを侵入させない予防策

侵入経路の探し方チェック

法的手続きと自治体相談先

天井裏にいるイタチを追い出す方法

対処は段取りが大切です。基本は追い出し、封鎖、清掃の三段構えで進めます。

段取りの全体像

最初に活動の薄い時間帯を見計らい、屋外に一時的な退路を確保します。

市販の片開きタイプの追い出し器具(ワンウェイ出口)や、隙間を広げて外へ誘導する方法が用いられます。

忌避剤や音・光は補助的手段で、効果は一時的になりやすいとされています。

幼獣がいる季節は親子が分断されないよう配慮が必要で、音や刺激を弱めにして退去を促す選択が現実的です。

封鎖と仕上げ

退出が確認できたら、通風口や破風板の隙間、配管周り、屋根材の重なりなど想定出入口を金網やパンチングメタルで固定します。

網の固定はビス止めや金具併用でたわみを抑え、網目は小動物が通れないサイズを選びます。

最終的に巣材や糞尿を撤去し、消毒と乾燥を行います。自治体の案内では、清掃時の防護具着用や廃棄物の分別が求められるとされています。

安全と再発防止

高所作業や天井板の踏み抜き、電気設備の近接作業は事故につながります。無理をせず、危険が伴う工程は専門事業者への依頼が賢明です。

作業後は数日〜数週間の見回りで再侵入の兆候を確認し、微細な隙間を追加補修して仕上げます。

イタチを侵入させない予防策

再発防止は建物と環境の両方に働きかけます。建物面では、通風口の網交換、屋根と外壁の取り合いの隙間充填、破風板や軒天の劣化補修、配管貫通部のコーキングや金属カバーの設置が効果的です。

網やカバーは耐候性と剛性のある素材を選び、固定は複数点で行います。

環境面では、屋外の生ゴミやペットフードの放置をやめ、密閉容器で管理します。

庭木の剪定で屋根に届く枝を切り、塀や樋を伝って上がりにくい動線にします。鶏小屋やペットの小屋は床と壁を丈夫にし、地際の隙間を金網で塞ぎます。

人感センサー照明は心理的な抑止に役立つことがありますが、単独では効果が限定的なため、物理的な封鎖と併用することが再侵入防止の近道です。

侵入経路の探し方チェック

出入口特定は対策の要です。外周をゆっくり一周し、雨樋の裏、屋根の谷、破風板の継ぎ目、換気口や配線貫通部を目視します。

黒ずみや泥の付着、毛の引っ掛かりが見つかれば通過痕の可能性があります。室内側では、天井裏点検口から断熱材の乱れや新しい糞尿跡、踏み跡を探します。

観察の補助として、粉末(ベビーパウダーなど)を薄く撒いて通過跡を可視化する方法や、トレイルカメラで夜間の出入りを記録する方法があります。

安全確保のため、単独での屋根上作業は避け、転落防止具や足場を用いるのが無難です。判断に迷う場合は、調査を専門にする事業者の簡易診断を活用すると、短時間で出入口を絞り込めます。

法的手続きと自治体相談先

野生動物の扱いは地域のルールに左右されます。各自治体の案内では、野生鳥獣の捕獲は鳥獣保護管理法の対象で、原則として許可や委託が必要とされています。

屋内から外へ追い出し、建物を修繕して入れないようにする方法は、一般家庭で取り組める対策として案内されることが多いとされています。

捕獲器や毒餌の使用は、誤捕獲や二次被害、法令違反の懸念があるため推奨されていません。賃貸物件では、管理会社や所有者への連絡と承諾が先決です。

火災保険や特約で汚損や復旧の一部が補填される事例があるとされるため、契約内容の確認も並行すると判断が早まります。

専門事業者を選ぶ際は、作業工程、再発保証、使用資材の仕様が明記された見積書を比較すると透明性が高まります。

イタチが屋根裏にいる?昼間の物音は要注意!原因・被害・予防策:まとめ

この記事のまとめです。

- 昼間の静けさだけで屋根裏にイタチが不在だと決めない

- 夜と明け方の音の変化を数日記録して傾向を把握

- 住み着く理由は安全で暖かい巣と入口の存在に集約

- 被害は騒音汚損配線破損など多面的に現れる

- 衛生対応は防護具着用と換気清掃消毒を基本とする

- 追い出し封鎖清掃の順番で作業を段取りする

- 幼獣期は親子分断を避け静かに退去を促す

- 忌避剤や音光は補助的で物理封鎖と併用する

- 通風口破風板配管周りなど隙間を金属材で塞ぐ

- 庭木の剪定と餌資源管理で外周環境を整える

- 出入口は汚れ跡毛足跡を手掛かりに特定する

- 屋根上や電気周りは無理をせず専門家を活用する

- 自治体の案内に沿い捕獲は許可と委託を前提に考える

- 賃貸は管理会社へ連絡し復旧方針と費用を確認する

- 見積書は工程保証資材を明記した内容で比較する