鳩を食べる国というテーマは、地域や文化によって受け止め方が大きく異なります。

本記事では、鳩を食べる国の地域分布を俯瞰しつつ、鳩の栄養と味についての一般的な評価や、国内で混同されやすいキジバトとドバトの違いまで整理して解説します。

文化背景と法制度、食材としての特性を切り分けて理解することで、誤解なく全体像を把握できるようにまとめます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 地域別に見た食文化の背景と広がり

- 中東に残る鳩塔文化の役割と歴史

- 日本の法規制とキジバトとドバトの違い

- 栄養面や味の特徴と料理スタイル

世界で広がる鳩を食べる国の実情

鳩を食べる国の地域分布

中東の鳩塔文化

フランスブレス産の仔鳩

フランスランド産の鳩

スコットランド産の山鳩

鳩を食べる国の地域分布

世界の食文化を俯瞰すると、鳩を食材として扱う地域はヨーロッパ(フランス、イタリア、スペインなど)、中東(エジプト、イランなど)、アジア(中国を中心に東南アジアの一部)へと広がっています。

多くの地域では若鳩(英語でsquab)を家禽として計画的に飼育し、ロースト、ポワレ、コンフィ、煮込み、蒸し料理といった火入れ中心の調理が主流です。

東アジアでは広東や福建をはじめとする華南圏で丸焼きや蒸し料理が親しまれ、ヨーロッパでは小ぶりな若鳩を短時間で火入れして肉汁と香りを閉じ込める技法がよく採用されます。

中東では農耕・施肥と連動した飼育史が長く、食材利用と生活の知恵が重なる独自の文化層が今も観光資源としても語られます。

主要地域ごとの概観

鳩肉の消費は一国の特殊例ではなく、複数の文化圏で同時に見られる広がりのある食習慣です。

たとえば中国は生産規模・消費ともに世界有数とされ、若鳩の計画的な飼養体制が整備されています。

学術論文では、中国で2022年時点に繁殖つがい4,386万組、若鳩5億8,400万羽が報告され、商業生産では28日齢の若鳩を中心に出荷する実態が示されています(出典:国際査読論文「Nutritional profiling of breast muscle: A comparative study between Yuzhong pigeons and European meat pigeons」PMC掲載 )。

ヨーロッパではフランス、イタリア、スペイン、英国などでレストラン需要を軸に供給が続き、中東では鳩塔(ドーブコート)を核にした飼育史が農村景観とともに語られてきました。

北米(米国・カナダ)でもスクォーブの農場生産が行われ、高級外食の需要に応えています。

商流と用語

国・地域により供給形態は、養鳩(家禽)中心か、ジビエ文化との併存かに分かれます。

流通では若鳩を用い、28〜30日齢で肉質が最も柔らかく水分保持に優れるとされるため、短時間の火入れで旨味と香りを活かすのが定番です。

欧州ではピジョノー(若鳩)という呼称が一般的で、胸肉と腿肉で火入れを変える二皿構成の提供も行われます。

華南圏では焼乳鴿などの丸焼き、白切乳鴿などの蒸しが根強く、皮目の香ばしさや肉汁感を引き出す加熱管理が重視されます。

地域別の料理スタイル早見表

| 地域・国 | 供給形態の傾向 | 主な提供スタイル | 代表的な料理・用途 |

|---|---|---|---|

| フランス・イタリア・スペイン | 若鳩の養鳩が中心 | ロースト、ポワレ、コンフィ | ピジョノーのロティ、腿のコンフィ |

| 中国(広東・福建など) | 大規模な養鳩と飲食店需要 | 丸焼き、蒸し、炒め | 焼乳鴿、白切乳鴿、鳩スープ |

| 中東(エジプト・イラン等) | 伝統的な鳩塔と家禽飼育 | 丸焼き、詰め物、煮込み | ハマム・マフシー(詰め物鳩) |

| 英国・西欧各国 | レストラン需要と一部ジビエ | ロースト、パイ | ピジョンパイ、赤ワイン煮 |

| 北米(米国・カナダ) | スクォーブの農場生産 | ロースト、グリル | スクォーブのロースト、内臓ソース |

調理と衛生の基本

各地で共通するのは、家禽として衛生管理された若鳩を用い、部位に応じて火入れを変える点です。

胸肉は短時間でロゼに仕上げ、腿肉はコラーゲンの性状を踏まえやや長めに加熱する方法が広く採られます。

供給形態が家禽であるほど一貫した品質が得られ、香りの強いソースや果実の酸味、茸の旨味などを合わせて赤身のコクを引き立てる献立設計が各地の料理書・メニューに見られます。

以上のように、鳩を食べる国はヨーロッパ、中東、アジアにまたがり、歴史・農業・外食産業の発展度合いに応じて多様な供給と調理が形成されてきました。

用途や嗜好の違いはあっても、若鳩を適切に飼育・処理し、部位の特性に合わせた火入れで旨味と食感を最大化するという共通原理が各地域の実践を支えています。

中東の鳩塔文化

中東・地中海周辺には、鳩の飼育や糞の回収を目的とした鳩塔が各地に残っています。

日干しれんがや石材で築かれた高い塔の内部に止まり木や営巣スペースを設け、鳩を集めて飼う仕組みです。

収集した糞は畑の肥料として循環利用され、食用の若鳩は家庭や市場へ供給されます。

この仕組みは乾燥地帯の農耕を支える工夫として発達し、家畜の餌資源を節約しながらたんぱく源と肥料を確保する役割を担ってきました。

現在でも地域によっては観光資源や伝統建築として保存され、食文化と農の歴史を伝える存在になっています。

フランスブレス産の仔鳩

ブレスは家禽で名高い地域として知られ、若鳩の品質にも評価があります。

若鳩は筋繊維が細かく、短時間の火入れでしっとり仕上がりやすいとされます。

ローストやポワレ、胸肉と腿肉で火入れを変える二皿構成など、肉質を生かすクラシックな提供が向いています。

料理例と提供形態

レストランでは一羽を半身に分け、胸はほんのりロゼ、腿は火入れを進めて旨味を引き出す手法が一般的です。付け合わせには根菜のピュレや軽いソースで、香りを邪魔しない構成が選ばれる傾向があります。

フランスランド産の鳩

フランス南西部ランド地方の鳩は、コクのある赤身と穏やかな香りが特徴とされます。

コンフィや低温火入れのロースト、レバーや内臓を使ったソースとの相性が良く、均整の取れた味わいが求められるコースで重宝されます。

料理例と提供形態

腿をコンフィにしてから表面を香ばしく焼き上げ、胸肉は短時間で仕上げる二段構えが定番です。ソースには軽いジュや、香り付けに果実やポルト酒を使うアレンジも見られます。

スコットランド産の山鳩

スコットランドの山鳩は、野性味のある香りと引き締まった赤身が持ち味とされています。

ジビエのニュアンスを好む食通に支持され、ロティやスモークを効かせた前処理で香りを際立たせる調理が採られます。

料理例と提供形態

表面はしっかり焼き色をつけ、中心はしっとり保つ火入れが鍵となります。付け合わせにはベリーの酸味や茸の旨味が合い、鉄分感と香りのバランスを取る構成がよく選ばれます。

日本と鳩を食べる国の文化比較

日本の法規と捕獲の可否

キジバトとドバトの違い

鳩の栄養と味について

鳩肉は高タンパク質

日本の法規と捕獲の可否

日本では、都市公園などにいるドバトを捕獲・食用にすることは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に抵触するおそれがあり、許可なく行うことはできません。

衛生面でも、公園の個体は人の食べ残しに依存するなどの理由から不向きとされています。

一方で、キジバトは地域や期間、個体数の管理の下で狩猟対象に指定される場合があります。

ただし、実際の捕獲には所定の手続きや狩猟者登録、区域ごとのルール順守が前提となります。

食文化としての扱いと、野生動物の保護管理は分けて考える必要があると言えます。

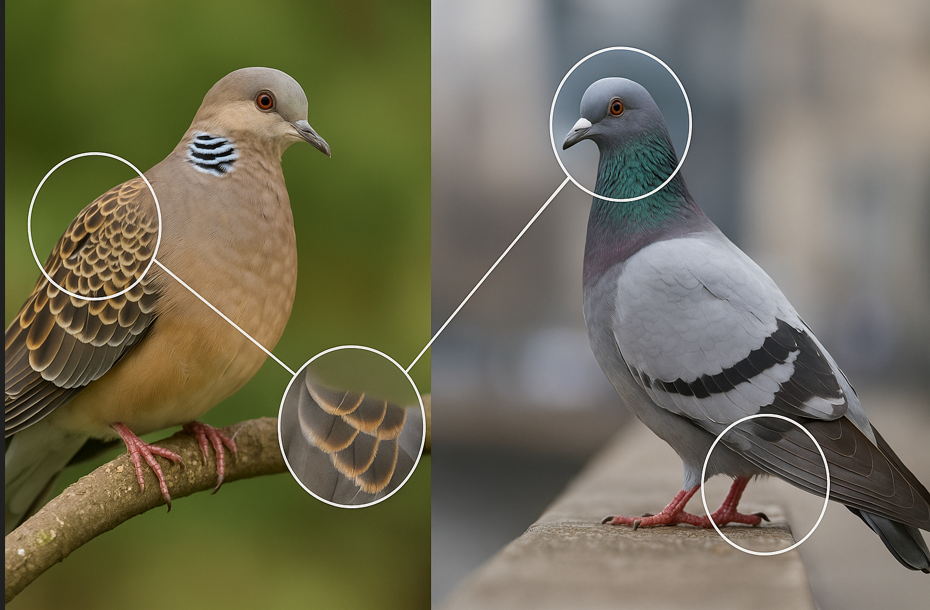

キジバトとドバトの違い

キジバトとドバトは外見や生態、法的取り扱いが異なります。混同が多いため、特徴を整理しておくと理解が深まります。

| 項目 | キジバト | ドバト |

|---|---|---|

| 主な生息 | 里山・農地・市街地周縁 | 都市部・駅前・公園 |

| 体色・模様 | 茶系で頸部に縞模様 | 灰色主体で個体差が大きい |

| くちばし根元 | 目立った白色部はない傾向 | 白いロウ膜が目立つ個体が多い |

| 法的扱い | 地域や期間により狩猟対象 | 通常は非狩猟鳥として扱われる |

| 食用の是非 | 管理下・適切処理なら流通例あり | 公園個体の捕獲・食用は不可 |

上表は一般的な目安であり、個体差が存在します。野外での識別や扱いは各自治体の指針や最新の規定を確認することが大切です。

鳩の栄養と味について

鳩肉は赤身寄りで、しっとり感と濃い旨味が特徴だとされています。料理人の解説では、短時間の火入れで香りと肉汁を保ちつつ、過度な加熱を避ける調理が推奨されることが多いです。

栄養面では、高たんぱくで鉄分が豊富と紹介されることが一般的です。

公的機関や生産者の情報によると、ビタミンB群の含有が注目され、特にB2が比較的多いとされています。

脂質は部位と個体差の影響を受けますが、赤身中心のため比較的あっさりと伝えられています。

健康効果の言及は多いものの、摂取量や体質によって感じ方は異なるため、栄養バランス全体の中で位置づける考え方が勧められているという説明があります。

鳩肉は高タンパク質

高たんぱく食材としての鳩肉は、調理の仕方で満足度が変わります。

料理本やレストランの解説では、胸肉は火入れを控えめに、腿は少し時間をかけるなど、部位に応じたアプローチが紹介されています。

たんぱく質と鉄分を効率的に取りたい場合、内臓を活用したソースやレバーのムースを合わせる構成もよく見られます。

また、食習慣の観点では、家禽として衛生管理された若鳩が主に用いられます。

養殖個体は衛生基準に沿って処理されるとされ、適切な冷蔵や熟成管理が肉質の一貫性に寄与します。

味わいはレバーのニュアンスを伴う濃厚な赤身と表現されることが多く、香りの強いソースや果実の酸味との相性が良いと言われます。

鳩を食べる国はどこ?地域分布・料理・法律と栄養の基礎:まとめ

この記事のまとめです。

- ヨーロッパや中東アジアに鳩を食べる国が広がる背景を整理

- 中東の鳩塔は食材供給と肥料循環の知恵として機能

- フランスは若鳩中心で短時間火入れの料理が主流

- 中国では丸焼きや蒸し料理など多様な調理が根付く

- ブレス産はしっとりした肉質でローストに好相性

- ランド産は穏やかな香りでコンフィや低温調理に適す

- スコットランド山鳩は野性味がありジビエ感が強い

- 日本では公園のドバト捕獲は法と衛生の点で不適切

- キジバトは地域や期間管理下で狩猟対象になる場合

- キジバトとドバトは模様や法的扱いが大きく異なる

- 鳩肉は高たんぱくで鉄分が多いと一般に紹介される

- ビタミンB群が注目され部位で脂質の印象が変わる

- 若鳩は短時間の火入れで肉汁と香りを生かしやすい

- 料理では内臓ソースや果実の酸味が好相性とされる

- 文化と法制度を分けて理解する視点が判断の基盤

関連記事

- 鳩の鳴き声「ウーウー」の意味と種類別の違いと対処法を解説

- 鳩にゴキジェットは効く?法的注意と再発防止の最適解ガイド

- 鳩にハイターをかける是非を検証|清掃方法と法令上の注意点

- 鳩の卵1個を見つけたら?衛生・騒音・腐食リスクと安全な対処法

- 鳩は巣作りが下手に見える理由と営巣時期、住宅での予防ガイド

- 鳩にポップコーンの疑問解消:与える前に知る基礎知識と実践策

- 鳩に毒餌は使えない!法令遵守で進める防除と予防策を完全解説

- 鳩は絶滅してほしいと感じた人へ現実的対策と法律の基礎知識

- 鳩が汚い理由と危険性:衛生リスクと掃除方法・予防策を徹底解説

- 鳩を飼う前に知る基本と飼い方ガイド|法律と飼育のポイント

- 鳩で茶色と白の個体の出現背景と識別・観察ポイントを徹底解説

- 鳩が気持ち悪いと思う理由と対処法:音とにおい対策と業者選びのコツ

- 鳩を触ると病気になる?家庭でできる清掃手順と予防策を完全解説