黒い体のイメージから黒い殻を思い浮かべがちなカラスの卵ですが、実際の色や模様は想像と異なる場合が多いです。

カラスの卵の色に関心のある方に向けて、本記事では卵の地色と斑点の特徴をわかりやすく整理し、青緑から緑褐色に見える理由や模様の役割を丁寧に解説します。

あわせて、観察しやすい時期や巣が作られやすい場所、鶏卵とのサイズ比較の目安も具体的に示し、写真がなくてもイメージできるよう配慮しました。

繁殖期の威嚇行動への対処や、近づきすぎないためのマナー、国内での法令・衛生面の留意点まで押さえることで、カラス 卵 色についての疑問を安全かつ正確に解消できる内容になっています。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- カラスの卵の基本的な色と模様の見分け方

- 卵のサイズの目安と他の鳥卵との違い

- 見られる時期と巣のありそうな場所の傾向

- 観察時の安全対策と配慮すべきルール

カラスの卵の色の基本知識と見分け方

カラスの卵の特徴と色

卵のサイズと模様の基本データ

卵の色はなぜ青緑か

カラスの卵を見られる時期と季節

カラスの巣がある場所と見つけ方

カラスの卵の特徴と色

カラスの卵は、地色が青緑から緑褐色のスペクトラムにあり、細かな茶褐色〜黒褐色の斑点が散在するのが一般的です。

視覚的にはチョコミントを思わせる配色になり、黒一色という先入観とは異なります。

都市部でよく見られるハシブトガラスやハシボソガラスでも、この色調レンジに収まる傾向が確認されています。

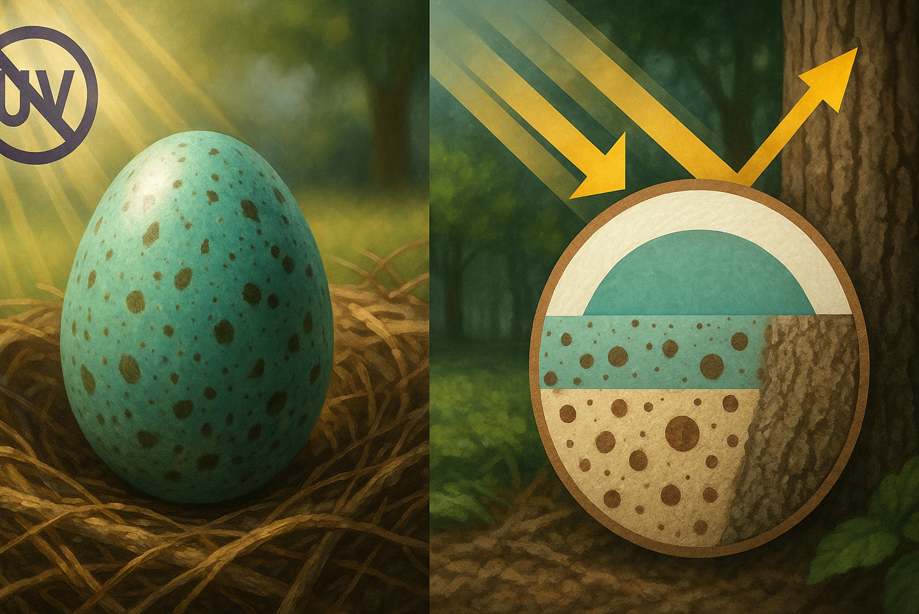

卵殻の色は主として二つの色素の寄与で説明できます。

青緑色は胆汁由来色素のビリベルジン、褐色系の斑点はプロトポルフィリンの沈着によるものとされ、産卵時の母体の代謝状態、カルシウム供給、卵殻形成のタイミングなどが色の濃淡や模様の強さに影響します。

野外では、巣のタイプや日射条件も見え方を左右し、直射日光下では斑点のコントラストが強まり、林内や曇天では地色がくすんで見えます。

卵色が青緑系である理由は、複合的な適応で説明できます。

開放的な巣環境では濃色が日射下での温度保持や紫外線遮蔽に寄与し、斑点は地面や樹皮のテクスチャに溶け込むカモフラージュ効果や、卵殻強度の補強と関連づけて論じられています。

世界規模の比較研究では、寒冷かつ開放的な営巣条件ほど卵色が濃くなるパターンが報告され、日射下で濃色卵が孵卵温度を長く維持した実験結果も提示されています。(出典:Nature Ecology & Evolution 注目のハイライト「鳥の卵の色はなぜ多様なのか」)

観察・記録の実務では、色名の主観差を小さくするために、観察時刻、天候、日陰か日向か、背景色(樹皮・草地・人工物)を記録メモに添えると、後日の比較検討に役立ちます。

写真は露出やホワイトバランスに左右されやすいため、肉眼観察のメモと併用すると判断が安定します。

卵のサイズと模様の基本データ

カラスの卵は鶏卵よりやや小ぶりで、長径約4.5〜5.0cm、短径約3.0〜3.5cmが目安、質量はおおよそ20g前後とされています。

測定はノギスや柔尺で長径・短径を計り、質量は精度1g程度の秤で十分です。

殻厚は一般に鋭端より鈍端側が厚くなりやすく、この非対称性は割れ抵抗やガス交換効率にも関係します。

模様は細かなスプラッシュ状の斑点が主体で、前節の通り鈍端側に集積する配置が多く見られます。

同一クラッチ(同じ巣の一連の卵)でも、産卵順によって大きさや色の濃淡にわずかな差が出るため、1個のみの寸法で種や個体の典型を断定しない姿勢が求められます。

観察記録は複数個の平均的な傾向として捉えると、実態に近づけます。

下表は代表的な鳥卵との比較イメージです(あくまで目安値)。

サイズ・質量には地域差・個体差があるため、現場では許容幅を持って照合してください。

| 種名 | 卵の地色・模様 | サイズの目安(長径×短径) | 重さの目安 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| カラス(国内2種) | 青緑〜緑褐色に茶褐色の細斑 | 約4.7×3.2cm | 約20g | 斑点は鈍端側に集まりやすい |

| ニワトリ | 乳白〜褐色 無斑 | 約5.5×4.3cm | 約58〜64g | 品種により色・サイズ幅あり |

| ウズラ | クリーム地に褐色の大斑点 | 約3.2×2.5cm | 約10g | 斑点が大きくコントラスト強め |

測定と記録のポイント

寸法は殻表面の凹凸で誤差が出やすいため、計測は複数回行い平均を取り、測定方向(長径・短径)を写真に写し込むと再現性が高まります。

色・模様の記述には標準化のため、色票や簡易カラーチャートを背景に撮影し、記録メモに露出補正値やホワイトバランス設定を併記すると後日の比較に役立ちます。

全体像の読み解き方

サイズと模様は独立ではなく、営巣環境や抱卵・育雛戦略とセットで理解すると腑に落ちます。

例えば、より見晴らしのよい高所・開放巣ではコントラストの高い模様が目立つと感じられる一方、林内や樹冠下では地色の緑味が強く認識されやすいなど、観察環境が解釈に影響します。

サイズのわずかな違いも、卵内の熱容量やガス交換、孵化同期の調整に関与し得るため、単独の数値よりも文脈と併せて読み解くことが要点です。て微妙な差が生じます。

観察時は複数個の平均感覚で捉えると実態に近づけます。

卵の色はなぜ青緑か

鳥卵の色は、主にビリベルジンとプロトポルフィリンという色素の割合で決まるとされ、カラスの卵ではビリベルジン寄りの配色が青緑を生みます。

巣が開放的で日射の影響を受けやすい環境では、濃い色調が温度維持や紫外線遮蔽に寄与する可能性が指摘されています。

さらに、斑点は殻の強度分布やカモフラージュにも関係すると考えられ、地面や樹皮のテクスチャに溶け込む視覚効果が期待できます。

以上の点を踏まえると、カラスの卵が青緑系で斑点を持つのは、温度管理と保護色の両立に資する複合的な適応と解釈できます。

カラスの卵を見られる時期と季節

国内の都市部に棲むカラスは、春から初夏にかけて繁殖に入ります。

一般的な流れは、3〜4月に巣作り、4〜5月に産卵と抱卵、5〜6月に孵化、6〜7月に巣立ちという段取りです。

したがって、卵の状態を確認できるのは主に4〜5月となります。

なお、繁殖が失敗した場合はやり直すことがあり、時期が後ろ倒しになることもあります。

いずれの段階でも巣への接近は避け、遠くから双眼鏡で観察するなど、負担を与えない方法を選びましょう。

カラスの巣がある場所と見つけ方

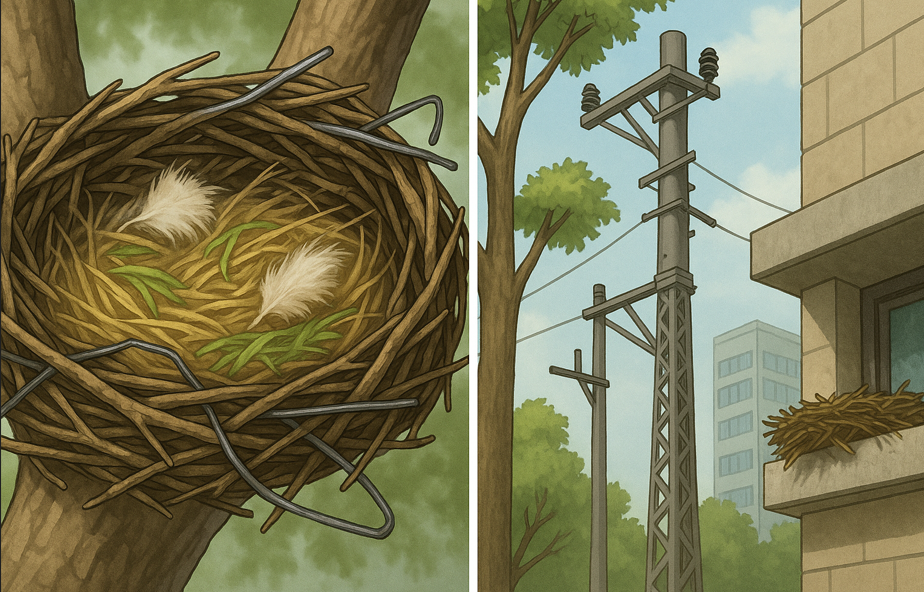

巣は視界が開けつつ外敵が近づきにくい高所に作られます。

樹木の太い枝分かれ、送電鉄塔、電柱、ビルの構造物内部などが候補です。近年は針金ハンガーなど人工物も巣材として使われることがあります。

見つけ方のコツは、親鳥の出入り方向と鳴き声の変化です。

繰り返し同じ高度・方角へ飛ぶ動線があれば、そのラインの先に巣がある確度が上がります。

ただし、巣の真下や近傍に長時間留まるのは避け、短時間で離れるのがマナーです。

カラスの卵の色の科学と注意事項

巣材と営巣環境の特徴

カラスの卵と威嚇の関係と対策

繁殖期の威嚇時の安全対策

カラスの卵は食べられる?

巣材と営巣環境の特徴

巣の外側は小枝や針金などの硬い素材で形を作り、内側は動物の毛や柔らかい植物繊維で保温性とクッション性を確保する構造が一般的です。

この二層構造は、卵の破損を防ぎつつ、抱卵時の熱保持を助ける合理的な造りと言えます。

営巣環境としては、人の出入りが多い場所でも高所であれば成立します。

都市環境に適応した個体は、看板裏や建物の隙間など、風雨を避けられる人工的な空間も巧みに利用します。

素材調達の容易さも選好に影響するため、ハンガーの屋外放置は避けるなど、人側の配慮も効果があります。

カラスの卵と威嚇の関係と対策

卵やヒナがある時期は、親鳥の防衛行動が強まります。

上空から接近して鳴く、低空で頭上をかすめる、小枝を落とすといった行動は、縄張りからの退去を促すサインです。

こうした変化が見られたら、その場から距離を取り、視線を上に向けて巣を探すような動きを避けるのが得策です。

威嚇の強さは、巣からの距離や観察者の高さに影響されます。

特に巣と同じ高さやそれ以上に位置すると刺激が強くなるため、住宅地の高所通路や屋上付近では注意が必要です。

以上の点を踏まえると、観察は短時間・低姿勢・離隔確保が基本といえます。

繁殖期の威嚇時の安全対策

繁殖期にやむを得ず巣の近くを通る場合は、頭部を守る装備が役立ちます。

つば広の帽子や傘は、狙いを外させる効果が期待できます。背後からの接近に備え、イヤホンの音量を下げて周囲の音に気づける状態にしておくのも安心材料です。

通行ルートの選択も鍵となります。可能であれば巣のある通りを避け、距離を取れる道を選びます。

地域の広報や掲示板で繁殖期の注意喚起が出ている場合があり、自治体の案内によると繁殖期は近づかないことが推奨されています。

刺激しない、近寄らない、長居しないの三原則を守るとトラブルの回避につながります。

カラスの卵は食べられる?

一般家庭の食卓に並ぶような一般的な食品ではなく、日本国内で食用として流通する体制も整っていません。背景には、法令上の位置づけと衛生上の配慮という二つの大きな理由があります。

食の安全や動物保護に配慮しながら情報を整理し、どのような点に注意すべきかを丁寧に解説します。

法的な位置づけと採取の可否

日本では、野生鳥獣は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(いわゆる鳥獣保護管理法)の対象です。野外で卵やヒナを含む巣を撤去したり、卵を採取したりする行為は、原則として所定の手続きと許可が必要とされます。

許可の有無にかかわらず、繁殖期に営巣や抱卵を妨げる行為は保護管理の観点から慎重さが求められます。自治体の案内でも、個人判断での撤去や採取は推奨されておらず、管理者や専門業者への相談が呼びかけられています。

制度の枠組みを把握する際は、公的機関が提示する一次情報に当たるのが確実です(出典:環境省 自然環境局 鳥獣保護管理の概要)

衛生・食中毒リスクと調理上の留意点

卵は一般に高タンパクで水分活性が高く、細菌増殖の基盤になりやすい食品群に含まれます。

厚生労働行政の食品衛生関連資料では、鶏卵を含む卵類の生食や不十分な加熱が食中毒の一因となり得るとされています。

野生鳥類の卵は流通管理や衛生検査の工程を経ていないため、加熱条件の不徹底や殻の汚染があればリスクが高まるという整理がなされています。

安全性に関する判断は、流通の管理体系や検査体制の有無が鍵となるため、野外での入手や持ち帰り、独自の調理は避けるのが賢明といえます。

海外事例と国内との違い

国外では、文化や地域慣行として、カラスに近縁の海鳥の卵などが季節の食材として扱われる事例が報告されることがあります。

ただし、こうした地域では採取量や採取時期の規制、崖地での専門的な採取技術、採卵後の保管・調理の慣行など、独自の管理体系が敷かれています。

国内とは法制度も衛生基準も異なるため、海外の情報をそのまま日本の状況に当てはめるのは適切ではありません。各国の規制や文化的背景が大きく異なる点を前提に、情報を読み解く姿勢が求められます。

カラスの卵の色は何色?模様とサイズと見られる時期を徹底解説:まとめ

この記事のまとめです。

- カラスの卵は青緑から緑褐色で茶褐色の斑点がある

- 黒一色ではなく斑点の密度や地色の明度に個体差がある

- 卵のサイズは長径約4.5〜5.0cm短径約3.0〜3.5cmが目安

- 重さは約20gとされ鶏卵より小ぶりで軽い

- 卵色は色素の割合と環境要因が関わると考えられる

- 観察できるのは主に4〜5月の抱卵期が中心となる

- 繁殖カレンダーは巣作り産卵孵化巣立ちの順で進む

- 巣は樹木の枝分かれや鉄塔電柱などの高所に作られる

- 人工物の針金やハンガーも巣材に利用されることがある

- 卵期は親鳥の防衛行動が強まり威嚇が見られやすい

- 接近されたら視線を上げず静かに距離を取るのが無難

- 通行時は帽子や傘で頭部を守り短時間で離れる

- 国内では採取に許可が必要とされる場合が多い

- 衛生面では生食や不十分な加熱はリスクとされる