身近な環境で見かけるカラスと衛生の関係を確かめたい方に向けて、まずはカラスのくちばしを介する菌がどのように関わるのかを整理します。

カラスが保有する細菌にはどのような種類があり、どんな場面で人や家畜の衛生と交差しやすいのか。

くちばしをこすりつける理由という行動学的な背景が汚染の拡がり方にどの程度影響するのか。

さらに、カラスも食中毒を起こす?という素朴な疑問まで、疑点を一つずつ紐づけて解説します。

本記事では、くちばしと糞に付く病原体の特徴やリスクの成り立ちをわかりやすく示し、家庭で実践しやすい清掃と衛生手順、畜産現場で有効な侵入抑制や運用管理の工夫まで、具体策を丁寧にまとめます。

専門機関の知見を踏まえつつ、過度な不安に傾かず合理的に対処できるよう、ヒトと畜産の双方で役立つ判断材料を提供します。

カラスのくちばしを介する菌の基礎理解から日常の行動指針まで、必要なポイントを一貫した流れで学べます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- カラスが保有する細菌と行動がリスクに及ぼす影響

- くちばしや糞を介した病原体の基本的な知識

- 攻撃行動やねぐら環境が感染機会に与える要因

- 畜産現場と生活環境で実行できる具体的対策

カラスにくちばしを介した菌の基礎知識

カラスが保有する細菌

カラスがくちばしをこすりつける理由

カラスも食中毒を起こす?

くちばしと糞に付く病原体

人への感染経路と成立条件

カラスが保有する細菌

カラスは雑食性で都市部から農地、海岸まで幅広い生息環境を利用し、餌場やねぐら、休息場所を介して多様な微生物に触れます。

公衆衛生や獣医衛生の報告では、サルモネラや志賀毒素産生性大腸菌(STEC)などの細菌を一定割合で保有する事例が示されているとされ、さらに環境や他の野生鳥類との接触を通じて、インフルエンザウイルス(高病原性以外を含む)やニューカッスル病ウイルス、ウェストナイル熱の病原体が監視対象に挙がることも整理されています。

これらの検出状況は、地域差(都市周辺か農地周辺か)、季節(採餌資源の変動や繁殖期)、個体群構造(若鳥の比率やねぐら規模)などの要因で変わるとされています。

畜産地帯では、ねぐら近くの飼養施設にカラスが侵入しやすい傾向が報告され、飼料や飲水、給餌設備への接触が衛生リスクを押し上げる要素になり得ます。

病原体の有無だけで危険度を単純評価するのではなく、カラスの行動特性(飛来時間帯、止まり場の好み、採餌ルート)と環境条件(開口部の大きさ、落穂・残渣の有無、清掃頻度)を組み合わせて捉えることが、判断精度を高める鍵になります。

主な監視・留意対象の整理

| 区分 | 代表的な病原体・病名 | 主な検出・媒介の場面 | 人・家畜への位置づけ(概要) |

|---|---|---|---|

| 細菌 | サルモネラ属菌 | 糞便、汚染餌・水、環境表面 | 食中毒の原因菌として広く知られるとされています |

| 細菌 | 志賀毒素産生性大腸菌(STEC) | 糞便、環境交差汚染 | 少量でも健康影響が懸念されるとされています |

| ウイルス | インフルエンザA(非高病原性含む) | 野鳥間の接触、餌場 | 家禽衛生の文脈で継続的監視対象とされています |

| ウイルス | ニューカッスル病 | 糞便・分泌物、器具・衣服 | 家禽で重篤、ごくまれに人に結膜炎がみられるとされています |

| ウイルス | ウェストナイル熱 | 鳥と蚊のサイクル | 人は蚊媒介で感染し得るため公衆衛生上の警戒対象です |

上表は現場でのリスク評価の出発点を示すものであり、各地域の監視結果や季節要因を重ねて解釈することが推奨されます。

例えば、採餌後に柵や手すりへ止まる行動は表面汚染の機会を増やし、清掃が遅れると手指や器具を介した二次汚染の足掛かりになります。

逆に、落穂の速やかな回収や給餌・給水設備の洗浄頻度を標準化する運用は、リスクの連鎖を断ち切る具体策として機能します。

検出が変動する主な要因

- 季節性:高温期は廃棄物の腐敗速度が増し、腐敗餌由来の細菌曝露が増えると考えられます

- 個体群構造:若鳥の比率が高い時期は採餌選択が未熟で、汚染源への接触が増えやすいとされています

- 環境衛生:ごみ集積所や飼料保管場所の管理状態が悪いと、飛来密度と滞留時間が伸び、汚染機会が増加します

生活・畜産環境での見立て

都市生活では、ベランダや手すりに付いた糞が乾燥・粉砕して飛散しやすくなります。

清掃時は水で湿らせてから拭き取る、手袋とマスクを用いる、作業後に手洗いを徹底するといった基本手順が、吸入や手指経由の曝露低減に寄与するとされています。

畜産現場では、ねぐら近傍の施設で朝夕に侵入が集中しやすいため、開口部の縮小、防鳥シートカーテンの設置、横張りワイヤーでの止まり場抑止などの物理対策と、給餌・清掃タイミングの再設計を併用すると、総曝露量を下げやすくなります。(出典:北海道立総合研究機構「野生鳥類が持ち込む感染症への対応」)

主な病原体の整理(例示)

| 区分 | 病原体・病名 | 主な宿主・媒介 | 人・家畜への影響の位置づけ |

|---|---|---|---|

| 細菌 | サルモネラ | 鳥類・哺乳類・環境 | 食中毒の原因菌として周知とされています |

| 細菌 | 志賀毒素産生性大腸菌 | 家畜・鳥類・環境 | 消化器症状の原因になり得ると報告されています |

| ウイルス | インフルエンザ(A型、非高病原性含む) | 野鳥・家禽 | 鳥類の感染管理で監視対象とされています |

| ウイルス | ニューカッスル病 | 鳥類 | 家禽で重篤、監視とワクチンが位置づけられています |

| ウイルス | ウェストナイル熱 | 鳥類・蚊 | 人では蚊媒介の感染症として警戒されています |

カラスがくちばしをこすりつける理由

カラスは採餌後にくちばしを枝や地面にこすりつけて汚れや匂いを落とす仕草を見せます。

行動学では清掃やマーキング、餌の残渣除去など複合的な意味合いが考えられています。

衛生面では、粘着性のある残渣や血液、脂質を物理的に落とす行為が観察される一方、接触面が糞や生ごみ等で汚染されていると、再汚染の足掛かりになり得ます。

以上の点を踏まえると、くちばしをこする行為自体が直ちに大規模なリスクとなるわけではなく、周囲の環境清掃やごみ管理の状態が決定因子になると言えます。

カラスも食中毒を起こす?

野外でカラスが腐敗した食品や廃棄物を摂食すると、自ら消化器症状を示す可能性があるという報告があります。

季節的には、気温が高く食材が傷みやすい時期に事例が増える傾向が示されています。

もっとも、鳥類は代謝や消化の特性がヒトと異なるため、同じ病原体でも影響度が異なる点に留意が必要です。

これらのことから、廃棄物管理や収集場所の衛生が、ヒトへの二次的な曝露機会を減らす上で有効と考えられます。

くちばしと糞に付く病原体

病原体は、くちばし表面の残渣や糞便に付着して存在することがあります。

特に糞は乾燥後に微細な粒子となり拡散しやすいため、清掃時の吸い込みや手指汚染に注意が必要とされています。

清掃ではマスクや手袋の着用、湿らせて拭き取る方法、作業後の手洗いが推奨されるケースが多く示されています。

表面の消毒は、製品の表示に従った濃度と接触時間を守ることが前提です。

媒体別の特徴(要点)

| 媒体 | 主な付着タイミング | 管理の勘所 |

|---|---|---|

| くちばし | 採餌直後・清掃行動時 | ベランダや手すりの清拭で再汚染を抑制 |

| 糞 | 休息・飛行中の排泄 | 乾燥前の除去と適切な消毒が有効 |

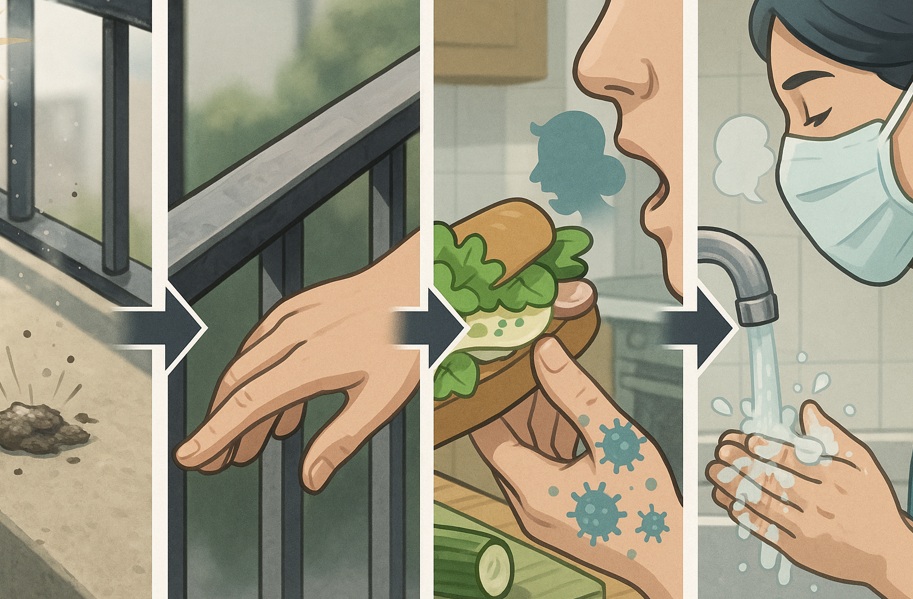

人への感染経路と成立条件

人に感染が成立するには、病原体が十分量で体内に到達する経路が必要です。

衛生指針では、糞や汚染物への直接接触後の不十分な手洗い、粉じん吸入、汚染食品の摂取などが挙げられています。

一方で、鳥が近くを飛んだだけで空間が菌で満たされるという理解は支持されていません。

環境中の菌量、曝露量、個人の体調や既往歴など複数要因の重なりが発症リスクを左右するとされています。

要するに、日常的な衛生行動の徹底が最も効果的なリスク低減策ということです。

カラスのくちばしを介した菌のリスク対策

畜産現場でのリスク評価

飼料用とうもろこし畑と接触

ねぐら近くの牛舎の侵入対策

防鳥シートカーテンの活用

HACCP視点の衛生管理要点

畜産現場でのリスク評価

畜産地域では、カラスの行動圏と飼養環境の重なりが衛生上の弱点になります。

現地調査の知見では、ねぐらや採餌場に近い牛舎ほど侵入を受けやすいとされています。

まずは、飼料保管、給餌設備、飲水ライン、排水や堆肥舎などの動線を点検し、鳥がアクセスしやすい開口部や止まり場の有無を洗い出します。

次に、季節変動に合わせて侵入頻度と糞汚染の状況を記録し、対策の優先度を決めます。これらのプロセスを年次で見直すことが、持続的な防疫体制につながります。

飼料用とうもろこし畑と接触

収穫期の飼料用とうもろこし畑はカラスが集まりやすく、同時期に飛来する渡り鳥との接触機会が増えると示されています。

畑と畜舎の距離が近い場合、飼料の残渣や落穂が鳥を引き寄せる誘引源になります。

落穂の速やかな回収、畦や通路の清掃、収穫後の被覆や圃場管理の徹底により、餌資源を減らして飛来密度を下げる工夫が有効です。

以上の点を踏まえると、圃場と畜舎を一体で捉えた衛生設計が効果を高めます。

ねぐら近くの牛舎の侵入対策

ねぐら近傍の施設は、朝夕の侵入が集中しやすいとされています。

出入口や給餌通路、天井の開口部など、短時間でも出入りできる場所を最小化することが第一歩です。

止まりやすい梁や手すりにはワイヤーを張る、パイプコーン等で着地を妨げるといった物理的抑止で、侵入前の滞留を減らせます。

人の動線と作業時間帯を見直し、給餌・清掃と飛来ピークの重複を避ける運用も併用すると現場負荷を抑えられます。

防鳥シートカーテンの活用

出入口に設ける低コストのシートカーテンは、短時間の出入りが多い畜舎でも導入しやすく、有効性が示されています。

特許出願中の設計を含め、視認性を保ちながら通風を確保できる製品が提案されています。

導入時は、床との隙間、側壁との重なり、固定具の耐久性が性能を左右します。

点検と清掃のルーチンを設け、破損や汚れを放置しないことが継続効果の条件です。

HACCP(ハサップ)視点の衛生管理要点

食品衛生管理(HACCP)の枠組みでは、危害要因の把握と重要管理点の設定が基盤になります。

畜産現場や飼料調整所では、鳥類由来の微生物汚染を前提に動線と設備を設計し、記録と検証を運用に落とし込むことが求められます。

公的なガイドラインによると、入退場の手指衛生、長靴や器具の洗浄・消毒、飼料の密閉保管、廃棄物の即日処理などが推奨事項として位置づけられています。

設備・運用のチェック例

| 区分 | チェック項目 | 実施ポイント |

|---|---|---|

| 物理対策 | 出入口のシートカーテン | 隙間ゼロと定期清掃を徹底 |

| 物理対策 | 横張ワイヤー・止まり木対策 | 人と家畜の安全を確保した設置 |

| 衛生運用 | 給餌・給水設備の洗浄 | 記録様式で頻度と方法を標準化 |

| 衛生運用 | ごみ・落穂の即日回収 | 鳥の誘引源を発生させない |

| 個人衛生 | 手洗い・手袋・長靴の管理 | 入退場の導線に洗浄拠点を設置 |

以上の点を踏まえると、設備だけでなく運用の徹底と記録の継続が成果を左右します。ガイドラインでは、教育訓練と内部監査の定期化も実効性を高める手段とされています。

カラスのくちばしを介する菌を正しく理解し安全に暮らす実例と対策:まとめ

この記事のまとめです。

- カラスが保有する細菌は生態と環境で検出状況が変わる

- くちばしをこする行動自体より周囲の清掃状態が鍵

- カラスも食中毒を起こす可能性があるとの報告がある

- くちばしと糞の付着物は乾く前の除去が効果的

- 人の感染は曝露量と衛生行動の重なりで左右される

- ねぐら近くの施設は侵入リスクが高く点検が不可欠

- 飼料用とうもろこし畑は飛来密度が上がりやすい

- 落穂回収と圃場清掃で誘引源を減らす取り組みが有効

- 出入口の防鳥シートカーテンは実装しやすい対策

- 横張ワイヤーや止まり木対策で滞留を抑える工夫

- HACCP視点では危害要因の把握と記録が基本

- 手洗いと器具洗浄を導線設計とセットで習慣化する

- ごみや廃棄物の即日処理で二次汚染の芽を摘む

- 教育訓練と内部監査の定期化で運用を維持する