夜の静けさを破るカラスの鳴き声に、理由や正しい対処を知りたいと感じている方は多いはずです。

本記事では、まずカラスが夜に鳴く理由を行動学と環境要因の両面からわかりやすく整理し、次にカラスは夜はどこにいる?という素朴な疑問に、ねぐらの場所や季節ごとの移動パターンを交えて丁寧に答えます。

さらに、夜中にカラスが鳴くと地震が来るという噂について、何が科学的にわかっていて何が推測に過ぎないのかを冷静に解説し、不安を和らげるための視点を提供します。

日常生活への影響が出ている場合には、今日からできる騒音・ゴミ荒らし対策を具体的な手順で示し、地域のルールに沿った実践方法も押さえます。

それでも改善しないときのために、専門業者へ相談する適切なタイミングや、依頼の流れ、費用感の目安までを整理し、比較検討のポイントを明確にします。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 夜間に鳴くカラスの主な行動学的な理由

- 誤解されがちな地震予兆説の捉え方

- 個人でできる対策と法令面の注意点

- 依頼先の選び方と費用相場の目安

カラスが夜に鳴くのはなぜかを解説

カラスが夜に鳴く理由

カラスは夜はどこにいる?

夜中にカラスが鳴くと地震が来る?

繁殖期と警戒心の高まり

ゴミ出し時間と行動パターン

カラスが夜に鳴く理由

夜間に耳に届く鳴き声は、単一の要因ではなく複合的な行動から生じます。

まず押さえたいのは、警戒や仲間への連絡といった社会的コミュニケーションです。

フクロウやネコといった外敵を察知した際には、短く鋭い警戒声で周囲の個体に危険を共有します。

群れで生活する鳥にとって、情報の即時共有は生存率に直結するため、深夜帯でも必要に応じて発声が生じます。

次に、都市環境特有の人工照明の影響があります。

街灯や商業施設のライトにより夜間でも明るさが保たれる場所では、概日リズムがわずかにずれて活動時間が延びることがあり、移動や採餌行動に伴う鳴き交わしが観察されます。

とくに生ごみの露出がある地域では、嗅覚と視覚で餌資源を察知し、発見個体が仲間を呼ぶことで鳴き声が連鎖的に増える傾向が指摘されています。

季節要因も無視できません。

春から初夏の繁殖期は、巣やヒナを守るために警戒心が高まり、巣周辺を通過する人や動物に対して威嚇声が増加します。

風が強い日や天候が急変する前後など、環境刺激が増える局面でも、ねぐらの位置確認や集合の呼びかけが活発化しやすくなります。

音の種類に着目すると、カラスはコールタイプ(例:カァと聞こえる短い単位)を組み合わせて意味を可変的に伝えます。

連続回数、間隔、音の高さの違いで、位置確認、集合合図、威嚇などの目的が大まかに識別されます。

要するに、夜の鳴き声は不吉の前触れではなく、社会性の高い鳥が状況に応じて使い分けるコミュニケーションの産物と捉えると理解が進みます。

生活環境との関係

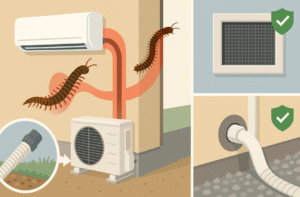

周辺のごみ管理や餌の露出状況は、夜間の鳴き声に直結します。収集日前夜の路上放置、密閉性の低い袋、フタのない容器は、採餌行動を誘発しやすく、結果として鳴き交わしの起点になり得ます。

においの抑制、ボックスやネットの適切な使用、収集当日の朝出しといった基本管理が、騒音を間接的に減らす現実的な手立てになります。

カラスは夜はどこにいる?

日没後、カラスは複数の個体が集まる集合ねぐらに移動して休息します。

ねぐらは、見通しがよく外敵を早期発見しやすい高木や河川沿いの樹林、広い駐車場の周縁の高所構造物、橋梁の桁下など、防風性と安全性を兼ね備えた場所が選ばれやすい傾向があります。

都市部では、明るさが一定に保たれる並木や公園が好まれることもあり、季節と資源分布に応じて場所が変動します。

ねぐら入りのタイミングでは、個体が同方向へ集約的に飛行するため、上空で一時的に鳴き交わしが増えることがあります。

規模の大きいねぐらでは、数百から数千羽単位で集まる例も報告され、早朝のねぐら立ちや夕刻のねぐら入り前後に発声が集中しがちです。

数日から数週間続けて夜間の鳴き声が目立つ場合、生活圏の近距離にねぐらが形成されている可能性が考えられます。

ねぐらの安定性は、風向・強風日数、捕食者の存在、人間活動の騒音、餌資源の季節変動など、多くの環境要因の影響を受けます。

植栽の剪定や構造物の工事が行われると、一時的に別の場所へ移ることもあります。

したがって、夜間の鳴き声を減らしたいときは、餌資源の管理と同時に、ねぐら候補となる空間の環境特性を把握することが、現実的な対応の第一歩になります。

ねぐらになりやすい場所の特徴(例)

| 場所タイプ | 具体例 | 選ばれやすい理由 |

|---|---|---|

| 高木・樹林帯 | 河川沿いの並木、公園の高木 | 見通しがよく外敵察知が容易で風をしのげる |

| 高所構造物 | 橋梁の桁下、スタジアム外周 | 人が届きにくく安全性が高い |

| 明所の周縁 | 大型商業施設周辺の並木 | 夜間も明るく捕食リスクが低減する場合がある |

夜中にカラスが鳴くと地震が来る?

動物の異常行動と地震を結びつける説は広く知られていますが、カラスの鳴き声の増減と地震の発生に直接の因果関係を示す決定的な科学的根拠は確認されていません。

夜間に鳴き声が増える場面の多くは、外敵への反応、ねぐらの位置調整、餌資源の発見、繁殖期の防衛といった日常的な要因で説明可能です。

一方で、低気圧の接近や前線通過に伴う気圧・風・降水の変化、満月に近い夜の明るさの変化など、環境条件が行動を活発化させることがあります。

これらの自然要因と鳴き声がたまたま重なると、地震との関連が印象に残りやすくなる点には注意が必要です。

災害の早期把握は、防災情報の公式発表や観測データに基づいて判断することが適切です。

不安を軽減しながら状況を見極めるためには、観察記録を残す方法が役立ちます。

日時、天気、風、鳴き声の継続時間、近隣のごみ出し状況などを簡単にメモしておくと、後日同様の事象と比較しやすくなります。

気圧変化や強風日の前後、繁殖期の局所的な警戒行動といった説明可能な要因が見えてくると、過度な心配を避けつつ、実生活に直結する対策(ごみ管理、ねぐら近接エリアの通行ルート見直しなど)へと落ち着いてつなげられます。

最後に、夜間の騒音や被害が継続的に発生している場合は、生活環境に起因する誘因源が近隣に存在する可能性があります。

身近な対策では改善が難しいと判断されるときは、法令を順守した方法で調査と再発防止策を提案できる専門家への相談が検討材料になります。

繁殖期と警戒心の高まり

春から初夏にかけての繁殖期には、巣やヒナを守るための警戒心が強まります。

巣に近づく人や動物に対して威嚇行動が増え、鳴き声が大きくなることがあります。

とくにねぐらや巣の近くを通ると、旋回しながら鳴く、枝を落とすなどの行動を伴うこともあります。

この時期は巣の位置に不用意に近づかない、刺激しない導線を選ぶなど、回避的な行動が効果的です。

以上の点を踏まえると、季節要因を理解することで、夜の鳴き声の背景が見えやすくなります。

ゴミ出し時間と行動パターン

カラスは学習能力が高く、人の生活リズムを行動に取り込みます。

夜間に生ごみが出されやすい地域では、その時間帯に合わせて起床や移動が早まるケースがあり、鳴き声も増えがちです。

収集日の朝に出す、専用ボックスやネットを使う、におい漏れを抑える二重包装にする、といった基本対策が鳴き声の抑制にもつながります。

地域のルールを守りつつ、家庭側の工夫を積み重ねることで、夜間の鳴き交わしが発生しにくい環境づくりが期待できます。

カラスが夜に鳴く対策と業者依頼

個人で可能な初期対策

鳥獣保護管理法と注意点

業者依頼のメリット

業者依頼の費用相場

個人で可能な初期対策

まずは住環境の見直しから始めます。生ごみは前夜に出さず、収集日当日の朝に出すことが基本です。

可燃ごみは新聞紙でくるむ、袋を二重にするなどでにおいを抑えます。集積所ではカラス除けネットやフタ付きボックスを活用し、隙間を作らないよう丁寧に設置します。

住戸周りでは、ベランダや屋外の棚に食べ物残渣を放置しない、ペットフードを屋外に出しっぱなしにしないことが肝心です。

夜間にカラスが集まる止まり木になっている電線直下や樹木がある場合、管理者の承認を得たうえで剪定・整備を検討します。

初期対策の整理(例)

| 対策項目 | 具体策 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| ごみ管理 | 収集日朝出し、二重包装、ボックス使用 | 採餌目的の集合を抑制 |

| 誘因源の除去 | 屋外の残渣撤去、餌の放置回避 | 滞在時間の短縮 |

| 環境整備 | 止まり木の剪定、ねぐら近接の回避 | 鳴き交わしの減少 |

夜間に強い光が苦手とされるため、動体センサーライトで一時的に近寄りづらくする方法もあります。ただし、光や音の威嚇は慣れが生じやすく、単独では長期効果が続きにくい点を理解して組み合わせるのが現実的です。

鳥獣保護管理法と注意点

カラスは鳥獣保護管理法で保護されており、無許可での捕獲や殺傷は禁じられていると環境省の解説ではされています。

巣の撤去や卵・ヒナへの接触も、自治体の指導や許可が必要になる場合があると案内されています。

違反すれば罰則が科される可能性があるため、個人での過度な排除行為は避けるのが賢明です。

被害が深刻化している、ねぐらや巣が近接して危険がある、といった状況では、自治体の担当課への相談や、適法な手続きと手法を理解した専門業者の助力が安全確実な選択となります。

安全面では、繁殖期の親鳥は攻撃的になりやすいとされるため、近距離で刺激しない配慮が求められます。

業者依頼のメリット

専門業者は、行動パターンの調査から誘因源の特定、法令を遵守した対処まで一気通貫で対応します。

具体的には、ねぐらや移動経路の把握、侵入・滞在しにくい環境設計、再営巣防止策の実装など、単発の追い払いにとどまらない恒常的な対策が可能です。

また、現場条件に応じて機器や資材を最適化し、慣れを生みにくい組み合わせを選定します。

近隣とのトラブルを避ける配慮や、作業時間・音・光のコントロールもプロならではです。

以上の点を踏まえると、深夜の騒音やごみ荒らしが続く場合は、早めの相談が解決近道になります。

業者依頼の費用相場

害鳥駆除の依頼費用は、内容や規模により幅がありますが、カラス対策の目安は1件あたりおよそ10,000〜20,000円とされています。

巣の位置が高所で安全管理が必要、複数箇所での再発防止施工を伴う、といった条件が加わると上振れすることがあります。

見積もりは現地調査の上で提示されるのが一般的です。複数社から相見積もりをとれば、作業範囲や再発時のフォロー内容、保証期間の違いが比較しやすくなります。

価格だけでなく、提案の具体性や説明の明瞭さ、過去実績を総合評価することが、納得度の高い選定につながります。

依頼前に確認したい項目例

| 確認項目 | 見るポイント |

|---|---|

| 作業範囲 | 調査・施工・再発防止の内訳 |

| 法令順守 | 手法・手続きの適法性の説明 |

| 料金体系 | 出張費・資材費・再訪問費の扱い |

| アフター | 再発時対応、保証の有無 |

カラスが夜に鳴く理由と対策|地震説の真偽と業者依頼の相場:まとめ

この記事のまとめです。

- 夜の鳴き声は警戒や連絡が主因で不吉ではない

- ねぐらは高木や構造物で季節と環境で変化する

- 地震予兆説は確証乏しく環境要因で説明可能な場合が多い

- 繁殖期は警戒心が高まり巣周辺で鳴き声が増えやすい

- 夜間の生ごみ露出は集合と鳴き交わしを誘発しやすい

- ごみは収集日朝に出し二重包装とボックスを併用する

- 誘因源の除去と止まり木の整備で滞在を減らせる

- 光や音の威嚇は慣れやすく単独運用では効果が続きにくい

- 鳥獣保護管理法では無許可の捕獲や殺傷は禁じられている

- 卵やヒナが絡む対応は自治体方針を確認し専門家に相談する

- 深夜の騒音やごみ荒らしが続くなら早期に業者相談が有効

- 業者は行動調査から再発防止まで一体で実施できる