夜中やふとした瞬間に、家の中でクロゴキブリを一匹だけ見つけてしまい、不安になったことはありませんか。たった一匹の出現でも、実はその裏に巣がある可能性は十分に考えられます。クロゴキブリは非常に警戒心が強く、普段は人目につかない場所で静かに潜んでいるため、目にするのは氷山の一角に過ぎないかもしれません。

また、クロゴキブリの行動範囲と出没時間を知ることで、見えない脅威の広がりを把握する手がかりになります。深夜に活動を活発化させる習性があるため、昼間に姿を見かけた場合はすでに深刻な状態である可能性もあります。

さらに、クロゴキブリは雑食性であり、わずかな食べ物のカスや油汚れ、さらには紙くずや石けんにまでエサとして反応します。こうした身の回りのものが、知らず知らずのうちに彼らを呼び寄せていることもあるのです。

自分で駆除しても何度も出てくる、もしくは家中に広がっていると感じたときは、専門業者に頼むべきケースとは何かを見極める必要があります。

本記事では、クロゴキブリ一匹だけを見つけたときに考えるべき対処法や見落としがちなリスク、予防のための具体的なポイントを詳しく解説していきます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 一匹だけ見かけても巣がある可能性が高いこと

- クロゴキブリの行動範囲や出没時間の傾向

- 潜伏場所や繁殖しやすい環境の特徴

- 自力での対処と専門業者に頼るべき判断基準

クロゴキブリを一匹だけ見た時の対処法

一匹だけでも巣がある可能性は?

クロゴキブリの行動範囲と出没時間

成虫か若虫かで判断が変わる

他に潜んでいる兆候とは?

専門業者に頼むべきケースとは?

一匹だけでも巣がある可能性は?

一匹だけクロゴキブリを見つけた場合でも、巣がある可能性は十分に考えられます。ゴキブリは夜行性で警戒心が強いため、たとえ室内に数十匹潜んでいたとしても、日中に人前に姿を現すのはごくわずかです。そのため、たまたま見かけた一匹が「代表」として現れたにすぎないケースも少なくありません。

こうした背景には、クロゴキブリの繁殖力や生活習性が関係しています。クロゴキブリのメスは一度の交尾で複数回産卵でき、1個の卵鞘から20~30匹が孵化します。さらに、暗く湿った場所を好み、家具の裏や流し台の下など目の届きにくいところに集団で潜みやすい傾向があります。結果として、人目につくのは「たまたま外に出てきた個体」であることが多いのです。

例えば、冷蔵庫の裏やエアコン内部に巣をつくっていたという事例は珍しくありません。もし一匹だけ見つけても、すぐに「これで終わり」と安心するのは早計です。周囲に他の個体や巣がないか、注意深く確認することが大切です。

クロゴキブリの行動範囲と出没時間

クロゴキブリは広い行動範囲を持ち、時間帯によってもその動きに特徴があります。主に夜間に活動を活発化させ、昼間は暗く狭い場所に身を潜めています。そのため、昼間に一匹でも見かけた場合は、相当な数が潜伏していると考えるのが自然です。

行動範囲については、一般的に数メートルから十数メートル程度移動すると言われています。一つの部屋で見かけたとしても、隣接するキッチンや洗面所、場合によっては隣の部屋や他のフロアにも足を運んでいる可能性があります。これは食べ物や水を求めて移動する習性によるもので、特に水気の多い場所には頻繁に現れる傾向があります。

このように、出没時間と行動範囲を理解することで、ゴキブリ対策もより的確に行うことが可能です。例えば、深夜にキッチンの照明を急につけると、素早く逃げるゴキブリを見かけることがあります。これは彼らが活動のピークを迎えている時間帯である証拠です。

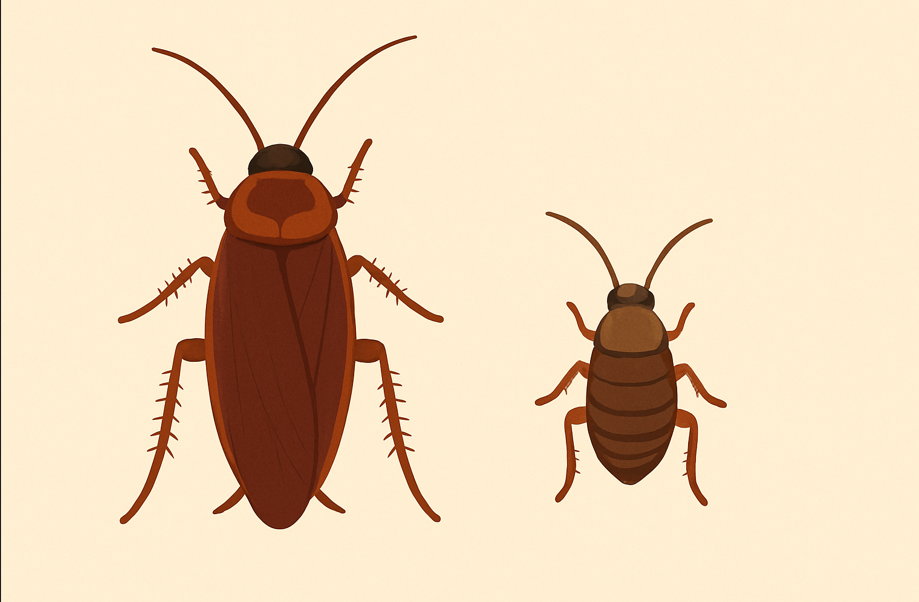

成虫か若虫かで判断が変わる

クロゴキブリを発見した際、その個体が成虫か若虫かによって対応すべき判断は異なります。成虫であれば、すでに繁殖可能な段階に達しており、巣が近くにある可能性が極めて高いといえます。特にメスの成虫であれば、すでに卵を持っている、あるいは産卵後である可能性すら考えられます。

一方で、若虫(まだ翅がない小さな個体)の場合でも油断は禁物です。若虫がいるということは、近くに繁殖が進行中の環境が整っていると判断でき、すでに成虫や卵鞘が複数存在している危険性があります。また、若虫が多く出る環境は、巣の中心に近い場所であることが多いため、より慎重な確認と対策が求められます。

このとき、見分け方としては「翅があるかどうか」「サイズが大人のゴキブリと比べて小さいか」を基準にするとよいでしょう。見た目に違いはあるものの、どちらにしても発見した時点で何らかの対策を講じるべきサインであることには変わりありません。

他に潜んでいる兆候とは?

部屋の中に他のクロゴキブリが潜んでいる兆候はいくつかあります。見逃されがちですが、これらのサインを把握しておくことで早期発見や被害の拡大防止につながります。

代表的な兆候の一つに「フンの存在」があります。ゴマ粒のような黒い点々が床や棚の隅、家電の裏などに見つかれば、それはゴキブリの排泄物である可能性が高いです。特に同じ場所に集中して見られる場合は、その近くに巣があるか、頻繁に通っているルートであることを示しています。

また、「独特の臭い」にも注意が必要です。クロゴキブリが多く潜んでいる場所は、独特の油っぽく甘いようなにおいが漂うことがあります。これは個体や卵、フンなどが放つにおいで、人によってははっきりと感じ取ることができます。

さらに、「食べ物の包装の破れ」や「壁の隙間への出入り」も兆候となります。例えば、パンの袋が破れて中身がかじられていたり、深夜に台所で物音がする場合など、クロゴキブリの活動による可能性が高いです。

専門業者に頼むべきケースとは

自分での駆除が難しい場合や被害が拡大している場合には、専門業者に依頼することを検討すべきです。特に、何度もゴキブリを見かける、駆除してもすぐに再出現する、複数の部屋で発見されるなどのケースでは、巣の場所が特定できず手に負えない状態になっていることがほとんどです。

また、クロゴキブリはしぶとく生命力が強いため、市販の薬剤では根本的な駆除が難しい場合があります。専門業者であれば、侵入口の特定や巣の破壊、再発防止までトータルで対応してくれるため、確実性が大きく異なります。さらに、人体やペットに配慮した薬剤を使用してくれる業者も増えているため、安全性の面でも安心です。

例えば、飲食店や共同住宅など、発生源が自宅だけに限らないケースでは、自分だけでの対応には限界があります。このようなときには、プロに相談することで迅速かつ効果的に解決へと導くことができるでしょう。どれだけ対策しても出没が続くようなら、早めの依頼が賢明です。

クロゴキブリが一匹だけ出た家の原因とは

侵入経路で最も多い場所とは?

キッチンや風呂場の盲点とは

繁殖しやすい環境の特徴

クロゴキブリのエサになるもの

市販の駆除グッズで効果的なもの

発生を防ぐ掃除と管理のポイント

侵入経路で最も多い場所とは?

クロゴキブリの侵入経路で最も多いのは、建物の隙間や配管まわりです。特にキッチンや洗面所、トイレの排水管周辺は、建物の構造上どうしても小さなすき間ができやすく、外部とつながっていることが多いため、ゴキブリにとっては格好の侵入口になります。

これを放置していると、外から自由に出入りできる状態が続き、室内での繁殖リスクが高まります。さらに、クロゴキブリは成虫で2~3cmほどのサイズですが、わずか2mmの隙間でも頭さえ入れば通り抜けられる柔軟な体を持っています。つまり、「これくらいの隙間なら大丈夫」と感じるような場所でも、実際には十分に侵入可能なのです。

例えば、エアコンの配管まわりや玄関ドアの下の隙間、窓の網戸の小さな破れなども侵入経路になり得ます。このように日常生活の中では気づきにくい場所が多いため、クロゴキブリの侵入を防ぐためには、目立たないすき間の点検とふさぐ作業が重要です。

キッチンや風呂場の盲点とは

キッチンや風呂場には、クロゴキブリにとって快適な条件がそろっています。湿気が多く、食べ物のかすや水分が常に存在しているため、彼らにとっては絶好の生息地です。しかし、掃除や点検の際に見落とされやすい“盲点”が存在するため、注意が必要です。

キッチンでは特に、「冷蔵庫の下」「電子レンジの裏」「シンク下の収納」など、日常的に目を向けない場所が要注意ポイントです。ここにはわずかな油汚れや水滴、食材のかけらが残っていることがあり、クロゴキブリが潜むには十分な環境が整っています。

一方、風呂場では「排水口周辺」「換気扇内部」「浴槽のエプロン内」などが死角になりやすく、定期的に掃除をしない限りゴキブリが定住しやすくなります。浴室は使用後に湿気がこもりがちなため、換気が不十分な状態が続くと彼らにとって非常に快適な空間になってしまいます。

このような盲点を意識し、定期的な掃除と点検を徹底することが、ゴキブリの侵入・繁殖の予防につながります。

繁殖しやすい環境の特徴

クロゴキブリが繁殖しやすい環境には、いくつかの特徴があります。まず第一に、温度と湿度が安定して高い場所です。25℃以上、湿度60%以上の環境では活動が活発になり、繁殖スピードも格段に上がります。そのため、夏場の室内や暖房の効いた冬のキッチンなどは特に注意が必要です。

さらに、餌となるものが常にある環境も好まれます。食べ残しや油汚れ、生ゴミ、ペットフードなどが放置されていると、クロゴキブリにとっては食料が豊富な場所と認識され、住みつく原因になります。特に夜間にキッチンに出しておいた食器や食品パッケージなどは、彼らにとって格好のターゲットです。

加えて、狭くて暗い場所が多いことも繁殖に適した条件です。例えば、収納の奥や家具の裏、ダンボール箱の隙間などは、温度も湿度も適度に保たれ、外敵から身を隠すことができるため、巣作りに選ばれやすいポイントです。

これらの条件が重なると、たった一匹の侵入からでも急激に数が増える可能性があるため、早めに対処することが重要です。

クロゴキブリのエサになるもの

クロゴキブリは雑食性であり、非常に多くのものをエサとして利用します。代表的なものとしては、生ゴミや食品のカス、調理中の油分などが挙げられますが、驚くべきことに彼らは紙類や石けん、髪の毛、さらには仲間の死骸まで食べることがあります。

このような性質から、ゴキブリにとって「エサがない家」を作るのは非常に難しいともいえます。例えば、食器の汚れを放置したままにしていたり、排水口にたまったヌメリを放置するだけでも、彼らにとっては十分な食料になります。特に注意すべきなのは夜間で、私たちが眠っている間にキッチンやゴミ箱の中にアクセスし、静かに食料を得ているのです。

ペットを飼っている家庭では、エサ皿の残りカスや床にこぼれたペレットも彼らの餌になります。このように、ほんの些細な油断がクロゴキブリの定着を招くため、毎日のこまめな掃除やゴミの密閉処理が欠かせません。

市販の駆除グッズで効果的なもの

市販されているクロゴキブリ対策グッズの中で、効果が高いとされるのが「毒餌タイプ」と「燻煙・くん蒸タイプ」の2つです。特に毒餌タイプは、設置後しばらくするとゴキブリがそれを食べて巣に持ち帰り、巣ごと壊滅させる仕組みになっており、自宅での駆除としては非常に効率的です。

例えば、有名な製品である「ブラックキャップ」や「コンバット」は、設置するだけで広範囲に効果を発揮することから、多くの家庭で利用されています。また、クロゴキブリは暗くて湿った場所に現れる傾向があるため、冷蔵庫の下やシンクの下など、彼らが通りやすい場所に重点的に設置するのがポイントです。

一方で、すでに目視で何匹も確認している場合には、燻煙タイプの駆除剤が効果を発揮します。部屋全体に薬剤を行き渡らせることで、隠れている個体も一掃できるため、巣の場所が特定できない場合や、短期間で効果を出したいときに有効です。

ただし、どちらのタイプも使用後は換気や清掃が必要です。使用の際は必ずパッケージの指示に従い、安全に配慮して活用しましょう。

発生を防ぐ掃除と管理のポイント

クロゴキブリの発生を未然に防ぐには、日々の掃除と住環境の管理が鍵を握ります。まず、食べ物のカスや油汚れを放置しないことが最も重要です。キッチンの調理台やコンロ周辺、床の隅などには、気づかないうちに食材の破片や油がたまっていることがあります。これらはクロゴキブリにとって格好のエサになってしまうため、こまめな掃除を心がける必要があります。

次に、ゴミの管理も忘れてはなりません。特に生ゴミは、密閉できるゴミ箱に入れ、毎日捨てるようにすることで発生リスクを大きく減らせます。ゴミ袋の口が開いていたり、キッチンに放置されたままの状態では、夜間にクロゴキブリが簡単に寄ってきてしまいます。

さらに、段ボールや紙袋などを長期間室内に放置するのも避けるべきです。こうした物は湿気を吸いやすく、暗い空間を作り出すため、クロゴキブリの隠れ場所になりやすい傾向があります。

日常の中で「少しだけ面倒」と感じる掃除や片づけの積み重ねこそが、クロゴキブリを寄せつけない最大の予防策になります。特別な道具を使わずとも、丁寧な管理で十分に発生を抑えることが可能です。

クロゴキブリを一匹だけ見たときの注意点まとめ

この記事のまとめです。

- 一匹だけの発見でも室内に巣がある可能性が高い

- クロゴキブリは夜行性で昼間に出るのは異常サイン

- 数メートルから十数メートルの広い範囲を行動する

- 成虫の発見は近くに繁殖巣がある証拠となりうる

- 若虫でも繁殖環境が整っている兆候となる

- 黒いフンや独特の臭いは潜伏のサインとなる

- 食品包装の破損や壁の隙間の出入りにも注視すべき

- 建物の隙間や配管周辺は主要な侵入経路である

- エアコンや玄関下の小さな隙間も侵入口になりうる

- 冷蔵庫の下や浴槽内部などは見落とされやすい盲点

- 湿気と温度が高く暗い場所は特に繁殖しやすい

- 生ゴミや油汚れは主なエサになりやすい

- ペットフードの残りも食料源になるため注意が必要

- 毒餌や燻煙タイプは市販でも高い駆除効果を持つ

- 自力での駆除が困難なら専門業者の利用が有効