ハエが何日で死ぬのかを正しく見極めるには、まずハエの種類とその寿命を押さえたうえで、寿命に影響する室温と季節の変化、さらにはハエの成長速度と繁殖力までを一体的に理解することが大切です。

たとえば同じ家の中でも、気温や湿度、餌や水分の有無によって生存時間は大きく変わります。

本記事では、身近なイエバエやショウジョウバエなど代表的な種類の寿命目安を整理し、気象条件や餌条件がどの程度影響するのかを丁寧に解説します。

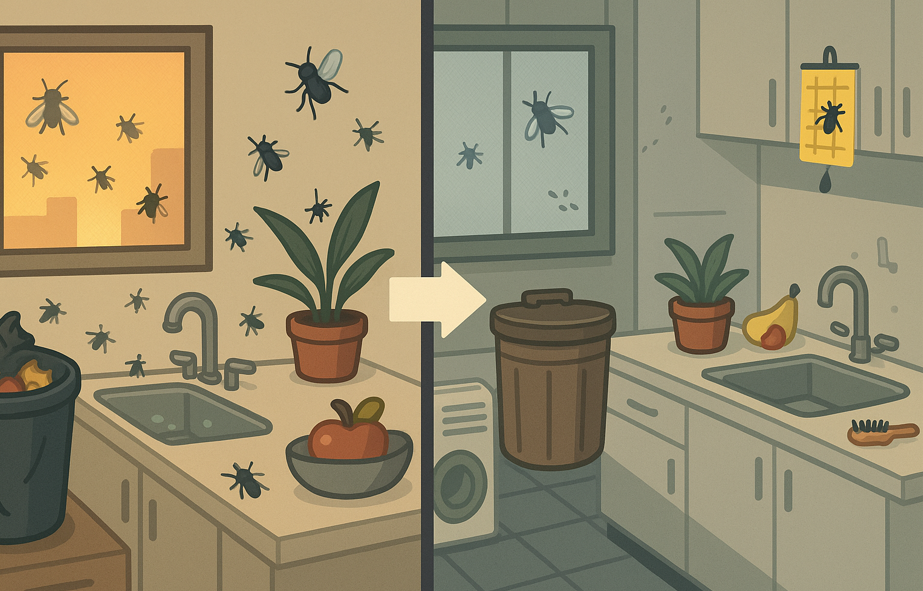

あわせて、排水口や生ごみ、観葉植物の用土といった発生源を断つための実践的な室内対策や、再発を防ぐためのチェックポイントも分かりやすくまとめました。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 種類別の寿命目安と発生しやすい環境

- 室温や季節が寿命と増殖に与える影響

- 餌なしや室内に閉じ込めた時の生存時間の目安

- 家庭でできる再発防止のハエ対策

ハエは何日で死ぬのか基礎理解

ハエの種類とその寿命

寿命に影響する室温と季節

ハエの成長速度と繁殖力

寿命の長さと知能の関係

寿命24時間説は本当か?

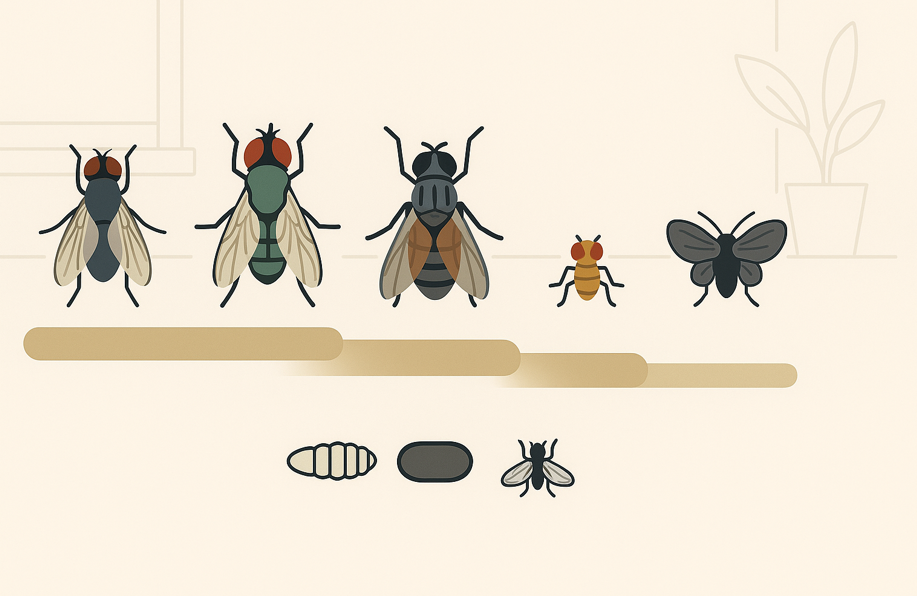

ハエの種類とその寿命

代表的な種の成虫寿命はおおむね1〜4週間の範囲に収まることが多い一方、飼育条件が整えばさらに延びる例もあります。家庭で遭遇しやすい主な種と目安は次の通りです。

| 種類 | 成虫寿命の目安 | 補足 |

|---|---|---|

| イエバエ | 約3〜5週間 | 気温や餌条件で大きく変動 |

| ニクバエ | 約2〜3週間 | 腐敗有機物に集まりやすい |

| クロバエ | 約2〜4週間 | 低温で活動が鈍化 |

| ショウジョウバエ | 約2〜4週間(実験環境で延長する場合あり) | 果実・発酵物に誘引 |

| チョウバエ | 約1〜4週間 | 排水口など湿潤部位に発生 |

上表は一般的な目安で、気温・湿度・餌・捕食圧などの要因で幅が出ます。

衛生害虫の基礎資料では、イエバエの成虫寿命は約1か月とされる説明が見られ、卵から成虫までは約2週間前後という情報が多く示されています。

これらを踏まえると、家庭で「いつの間にか増えている」理由は寿命そのものよりも、短期間で世代を重ねられる点にあります。

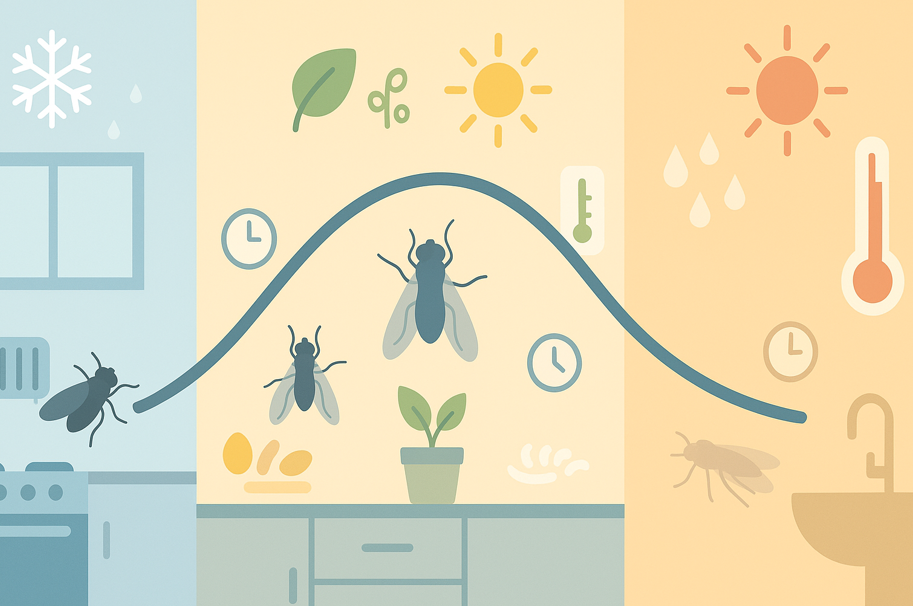

寿命に影響する室温と季節

ハエの生理は変温性で、室温が寿命と世代時間に直結します。

20℃前後では成長と活動が穏やかになり、25〜30℃で繁殖サイクルが加速します。

高温域では代謝が上がる一方で、水分喪失も早まるため、餌や水分源が不足すると寿命が短くなる傾向があります。

逆に15℃以下では行動が鈍り、寿命は延びる可能性があるものの、産卵や発育は遅れます。

住環境では、夏季と初秋にピークを迎えやすく、冷暖房や加湿・除湿の使い方が室内個体群の動向を左右します。

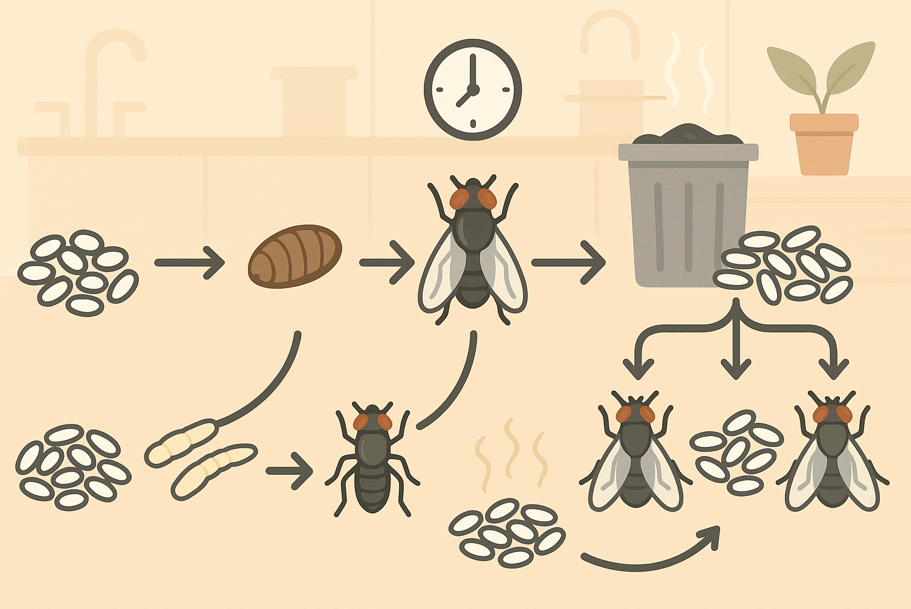

ハエの成長速度と繁殖力

卵→幼虫(ウジ)→さなぎ→成虫という完全変態で、好条件下では卵から成虫まで約10〜20日程度で到達します。

卵は1回に50〜150個程度産み、複数回の産卵を重ねます。

衛生資料では一生の総産卵数が約500個とされる説明が一般的で、家屋内で発生源(生ごみ、排水スカム、観葉植物の用土など)が残存すると、短期間で累積的に個体数が増えます。

寿命そのものよりも、発生源に卵と幼虫が残ることが再発の主因です。

成虫だけを駆除しても、数日後に新成虫が出現するため、卵・幼虫段階を断つことが抑制の鍵となります。

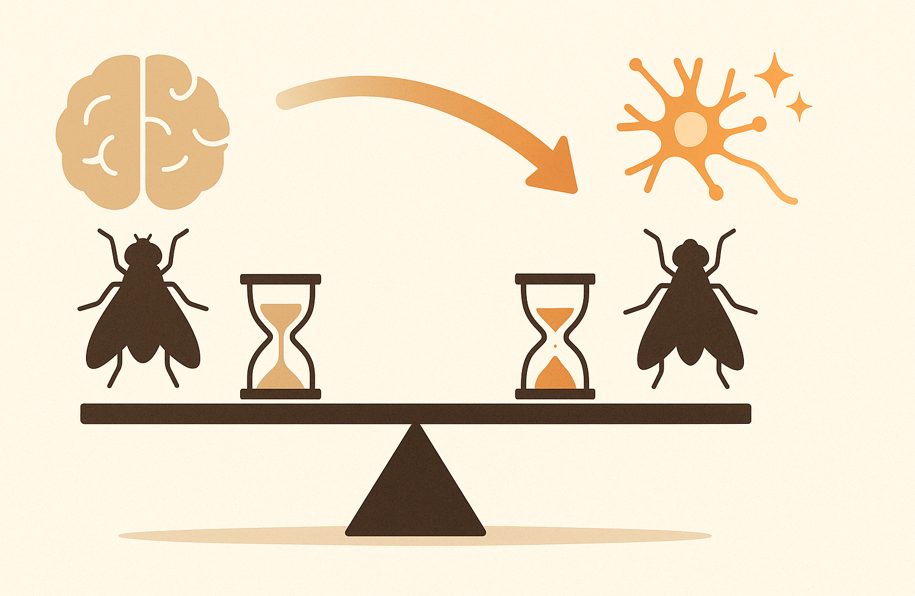

寿命の長さと知能の関係

ショウジョウバエを用いた研究では、学習や記憶などの神経活動と寿命の間にトレードオフが示唆される報告があります。

刺激に適応する能力を高めた系統で寿命が短くなる傾向が観察された例があり、代謝負荷や酸化ストレスの増大が背景要因として挙げられます。

とはいえ家庭の衛生管理という観点では、知能の差よりも温湿度・餌・発生源という環境条件の方が寿命に与える影響は大きいと考えられます。

寿命24時間説は本当か

「ハエは24時間で死ぬ」という通俗的な言い回しは、一般的な衛生害虫の範囲には当てはまりません。

成虫寿命は前述の通り多くの種で1〜4週間が目安で、日単位で尽きるわけではありません。

24時間説が広まる背景には、名称が似た別の昆虫(カゲロウなど)の短命イメージや、餌も水もない密閉条件での短期死亡例が混同されている可能性があります。

以上の点を踏まえると、正確な理解には「種」「環境」「餌条件」を切り分けて評価することが必要です。

ハエは何日で死ぬか実践対策

ハエの寿命 餌なしではどうなる

ハエの寿命 家の中に閉じ込めたら

発生源と家の衛生管理

ハエ対策の基本と予防

ハエの寿命 餌なしではどうなる

餌や水が全く得られない状況では、成虫は短時間で衰弱します。

飢餓下では、筋活動や飛翔を支えるエネルギー源(主に糖と脂質)が急速に枯渇し、さらに体表(クチクラ)からの水分喪失が進むため、脱水と代謝失調が同時に進行しやすいからです。

観察記録では、小型のコバエ類で1日強という短い生存時間が報告される一方、湿気や水分が得られる環境では数日に延びることがあります。

たとえば、相対湿度が高い室内では水分喪失速度が下がり、わずかな糖源(果汁の残渣など)でも代謝がしのげるため、活動量が低い個体ほど延命しやすくなります。

糖や水分は飛翔と体温維持に不可欠で、活動が活発なほど消耗が速くなります。休止時間が長い個体に比べ、照明に誘引されて積極的に飛ぶ個体は、同じ無給餌条件でも早く力尽きやすい傾向があります。

つまり、同一種でも行動量の違いが「何時間もつか」を左右します。

室内にはコップの飲み残し、洗面台の水滴、果物の糖、調味液の飛び散りなど多様な水分・栄養源が点在しがちです。

これらは目につきにくい微量でも、体重の軽い小型のハエにとっては延命要因になります。

そのため、理想化された「完全に餌なし」の条件は家庭では成立しにくく、実際の室内寿命は環境依存になります。

日内で湿度が上がる浴室付近や、夜間に結露しやすい窓際などは、同じ家の中でも「延命しやすい場所」になり得ます。

室内で完全断食を再現しづらい理由

- 水分は気化・凝縮を繰り返すため、拭き取り直後でも再び薄い水膜が生成されます

- 砂糖・果汁・アルコールなどの微量飛散は視認しづらく、拭き残しが起こりやすいです

- 生ごみ袋の口の緩みや三角コーナーの残渣が、わずかな糖源・タンパク源として機能します

短命化させるための現実的ステップ

- 夜間は流し台・洗面ボウルを乾拭きし、水滴をゼロに近づけます

- 調理台は中性洗剤で脱脂し、糖分の拭き残しを避けます

- 飲み残しや空き缶は必ず水洗いし、即日で資源置き場へ移動します

- 観葉植物の鉢皿に溜水を残さないようにし、表土は過湿を避けます

要するに、餌と水を断てば短命化できますが、徹底できないと延命につながるということです。延命要因を一つずつ潰すことが、無給餌条件に近づける最短ルートになります。

ハエの寿命 家の中に閉じ込めたら

窓を閉め切っても、室内にある水分・有機物があれば生存は継続します。

キッチンの生ごみ、排水口のバイオフィルム、ペットの糞尿、観葉植物の用土などが発生源兼餌場となります。

とくに排水系のスカムや三角コーナーの残渣は、糖・タンパク・水分を同時に供給しやすい「延命スポット」になりやすい点に注意が必要です。

逆に、以下の条件が揃うと生存は一気に厳しくなります。

- 密閉ゴミ箱で生ごみを即日撤去

- 排水口をブラシ洗浄しスカムを除去

- 水分源(コップ、三角コーナー、濡れ布巾)を残さない

- 観葉植物の土を乾燥気味に管理し有機残渣を減らす

これらを徹底すれば、室内に閉じ込めても数日以内に自然減少しやすくなります。

換気や窓開放は、外部の個体を誘引するリスクがあるため、臭気・誘引源が残る状態ではかえって逆効果になり得ます。

具体的なポイント

- 排水口は「物理ブラッシング+熱湯」でバイオフィルムを剥離し、定着面をリセットします

- 生ごみは毎回密閉し、シンク下に一時保管しない運用に切り替えます

- 布巾は使用後に乾燥させ、夜間に湿ったまま放置しないようにします

- 植木鉢は底皿の水切りを徹底し、表土は被覆材で乾燥を保ちます

根拠となる公的な基本対策として、ゴミの封かん・網戸や防虫ネットの整備・適切な殺虫剤の使用などの衛生管理が推奨されています。(出典:厚生労働省「身の回りにハエ・蚊を増やさない!」 )

こうした一次情報では、発生源管理と物理的な侵入抑止の組み合わせが強調されています。

自然減少を早める視点

- 誘引源(臭い・水分)を絶ち、探索行動のコストだけを増やす

- 夜間は照明の直下に残渣を置かず、光源付近の清拭を日課化する

- 物理トラップ(粘着・捕虫器)は動線上に配置して探索個体を回収する

これらを重ねると、閉鎖空間内でも餌場にアクセスできない個体の代謝消耗が先行し、結果として短期的な自然減少につながりやすくなります。

発生源と家の衛生管理

発生源の管理は再発防止の中核です。

台所・洗面・浴室・トイレのうち、最も残骸が溜まりやすいのは排水系統で、細かな有機残渣がバイオフィルムとして堆積します。

週1回の機械的ブラッシングと、熱湯または表示に従った洗浄剤の活用が有効です。

生ごみは密閉して毎回搬出し、缶やペットボトルは軽く洗って糖分を除去します。

屋内飼育のペットがいる場合は、トイレ周りをこまめに清拭してください。

観葉植物では、キノコバエ類の産卵を避けるため、表土の乾燥管理や用土の見直し、表面の被覆材使用が役立ちます。

以上を継続すると、卵や幼虫の温床が減り、発生サイクル自体が鈍化します。

ハエ対策の基本と予防

対策は「侵入抑止」「誘因低減」「発生源除去」「必要に応じた駆除」の4層で考えます。

網戸の破れ補修やドアの隙間対策は侵入抑止の基本です。

誘因低減には、食卓や床の食べこぼし清掃、甘味飲料の残液処理、調理後の速やかな片付けが含まれます。

発生源除去は前節の通りで、これが最も再発防止効果の高い層です。駆除は状況に応じて、物理捕獲(粘着トラップ)、局所スプレーの適正使用、幼虫段階への熱湯や適合薬剤などを選びます。

健康・安全に関わる薬剤使用の可否や使用条件は、製品表示の用法・用量に従うことが推奨されているとされています。

小児やペット、水槽がある家庭では、非散布型の物理的手段を優先する方が安全性の観点から適しています。

以上の点を踏まえると、成虫だけを狙うより、誘因と発生源の管理に比重を置く方が費用対効果に優れます。

ハエは何日で死ぬかを科学的に解説|種別寿命比較と家庭予防策:まとめ

この記事のまとめです。

- 多くの種で成虫寿命は約1〜4週間の範囲

- 室温25〜30℃では世代交代が加速しやすい

- 餌と水がなければ短時間で衰弱して寿命短縮

- 室内には水分と糖が多く延命要因になりやすい

- 卵から成虫まで約10〜20日で到達することが多い

- 1回50〜150個の産卵を複数回行い総計が多い

- 24時間で死ぬ説は一般的な衛生害虫には当てはまらない

- 発生源は排水口や生ごみ観葉植物の用土に集中しがち

- 侵入抑止より発生源除去と誘因低減の効果が大きい

- 生ごみの即時密閉と排水スカム除去が再発抑止の核

- 室内に閉じ込めても餌と水が残れば生存し得る

- 薬剤は製品表示に従い非散布手段を優先的に検討

- 季節要因で夏から初秋にかけて発生ピークになりやすい

- 寿命を縮めるには乾燥化と栄養遮断の徹底が要点

- 寿命よりも発生サイクル遮断が対策の近道