「ハエが家の中で消えた」と感じた瞬間、寝室に入り込まないか、どこから現れるのかと落ち着かなくなりがちです。

まず知りたいのは、ハエが消えるのはなぜという疑問と、部屋で消えたハエはどこにいるという実態です。

本記事では、明暗や温度、湿度、気流、臭気といった環境要因に対する反応という行動学の視点から、見失いやすい隠れ場所と見つけ方を丁寧に解説します。

あわせて、ハエが部屋で消えた時の対処法を、物理的な捕獲と誘導を軸に、薬剤を使う場面や注意点まで具体的な手順で示します。

再発を招かないための掃除の優先順位や侵入経路の見直し、家の中にいるハエの種類ごとの特徴と対策の違いも整理し、今日から実行できる実践的なポイントをまとめました。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ハエの消失の仕組みと生活習性

- 家内外の発生源と侵入経路

- 見失った直後からの安全な対処手順

- 再発防止の掃除・環境改善の要点

ハエが家の中で消えた理由と初動

ハエが消えるのはなぜ?

時間帯と気温で行動が変わる

部屋で消えたハエはどこにいる?

家の中のハエはどこから来る?

家の中にいるハエの種類

ハエが消えるのはなぜ?

見失った直後でも、室内から完全にいなくなったとは限りません。

ハエは外気や室温、湿度、光量といった環境条件に敏感に反応し、短時間で行動様式を切り替えます。

とくに日没後や室温低下のタイミングでは飛翔をやめて静止に移り、家具の陰やカーテンの裏などで休止姿勢をとるため、視界から消えたように感じやすくなります。

さらに、風が強い日や換気・空調の気流が強いときは、風当たりの弱いすき間へ退避しやすく、発見が難しくなります。

行動を左右する主な環境要因

- 明暗差への反応:日中は活動的ですが、薄暗い環境では静止しやすくなります。室内照明と窓外の明るさのコントラストが強いと、外光側へ移動することもあります。

- 温度依存性:外温性(変温性)の昆虫であるため、活動の至適域では素早く飛び回り、閾値付近の低温域では着地時間が増えます。冷房で室温を急に下げた直後は、同じ部屋にいるのに目に付きにくくなることがよくあります。

- 湿度・気流:過度な湿気や強い気流を避ける傾向があり、家電の背面や棚の奥、排気口周辺の“風の陰”に入り込みやすくなります。

典型シナリオと見えなくなるメカニズム

- 夕方以降に静止して潜む:日没や冷房強化のタイミングで、カーテンレールや照明ベース、壁掛け物の裏に止まって休みます。

- 一時的に屋外へ退避:窓や玄関の開閉時に外へ出ることがありますが、室内に食品臭や生ごみの臭気が残っていると、嗅覚刺激に誘引されて再侵入しやすいと考えられます。

- 気流回避で死角へ移動:サーキュレーターや換気扇の風を避け、冷蔵庫背面の放熱部、食器棚の隙間、シンク下収納の奥などに入り込みます。

温度と活動の目安(観察のヒント)

| 室温の目安 | 行動の傾向 | 補足の観察ポイント |

|---|---|---|

| 26〜30℃前後 | 最も活発に飛翔 | 光に向かう動きが増え、窓周辺に集まりやすい |

| 20℃前後 | 飛翔と静止を繰り返す | 家電周りや食品臭の近くで短時間静止 |

| 15℃前後 | 静止時間が明確に増える | 高所や風の当たらない隙間で休止姿勢 |

| 10℃未満 | ほぼ飛ばないことが多い | 低所・機器背面で動きが鈍化して視認困難 |

確認と再発見のコツ

- 高所から順に静かに目視する:カーテンの裏、レール、照明のベース部など“見上げる位置”から始めると、短時間で再発見できる可能性が高まります。

- 気流を一時停止する:扇風機やサーキュレーターを止めると、退避先の推定が容易になります。

- 臭気源を先に断つ:食品・生ごみを密閉し、台所の拭き取りを済ませてから探索すると、不要な移動が減り落ち着いた状態で見つけやすくなります。

- 光のコントラストを利用する:室内をやや暗く、窓外(または廊下側)を明るくすると、光側へ誘導しながら所在を把握しやすくなります。

以上を踏まえると、目の前から消えたように見える現象は、動きを止めて潜伏したか、一時的に外へ出ただけで戻り得る状態であることが多いと考えられます。

発見の精度を上げるには、時間帯と室温の変化、気流や臭気の状況をセットで見直しながら、死角を体系的にたどる進め方が有効です。

時間帯と気温で行動が変わる

ハエは概日リズムに沿って日中に活発化し、薄明薄暮や夜間に休止へ傾きます。

特に25〜30℃前後で活動が高まり、15℃前後では着地時間が増えます。

冷房で急に室温を下げると、短時間で飛ばなくなり見失いやすくなります。

一方、調理や入浴で室内の温度・湿度が上がると再び飛び始めることがあります。

したがって、見失った時間帯と室温の変化を思い出すと、捜索の当たりを付けやすくなります。

部屋で消えたハエはどこにいる?

見失ったハエは、部屋のどこかに静止して潜んでいる可能性が高いです。

まず押さえたいのは、ハエが光や温度、気流、臭気に敏感で、より安全で快適な微環境へすぐ移動するという性質です。

この性質を前提に「高い・暖かい・湿った・匂う・風が弱い」という条件がそろう場所から順に当たりをつけていくと、短時間で再発見しやすくなります。

最初に確認したいのは天井付近の高所です。

カーテンレールやカーテンの裏、天井照明のベースやソケット周辺は、照明の熱と人の死角が重なり、休止場所になりやすい典型例です。

高所で見つからなければ、次は熱がこもる家電まわりへ移ります。

冷蔵庫背面の放熱部やレンジ台・食器棚の背面、エアコンの前面パネル周辺、換気扇の外縁などは、微弱な暖気や風陰ができ、着地・静止しやすいポイントです。

さらに目線の高さ〜中位では、壁掛け時計や額縁の裏といった薄い隙間が狙い目です。

これらは視認が難しいうえ、掃除頻度が下がりやすく、細かな埃が溜まって「風の当たらない快適な面」をつくります。

低所まで範囲を広げる場合は、家具の脚部周りやコンセントプレート周辺のわずかな溝、床と巾木の境目など、細い境界線をなぞるように視線を動かします。

ここまでで見つからないときは、水回りと臭気源を集中的に確認します。

キッチンのシンク下収納の奥、排水トラップの周辺、洗面・浴室の換気口まわりは、湿度と有機物の微粒が残りやすく、チョウバエ類など水回りを好む種が静止しがちです。

加えて、ゴミ箱、排水口、ペットの餌場といった匂いの発生源はハエの嗅覚を引き寄せるため、その周囲の棚の奥や影になった面を丁寧にたどる価値があります。

探索のコツは、対象を驚かせないことです。

急に照明を切り替えたり、扇風機やサーキュレーターの風を強めたりすると、退避行動でさらに深い死角へ移られます。

捜索の間は気流を一時停止し、室内の明るさは一定に保ちつつ、外(窓や廊下側)を相対的に明るくすると移動の方向性が読みやすくなります。

動線は「高所→熱源まわり→中位の隙間→低所→水回り・臭気源」の順で、静かに、壁面や機器の縁を舐めるように目視します。

こうした順序は、ハエが好む休止条件(高所・暖かさ・風の弱さ・湿り・臭気)を妥当性の高い順に消していくアプローチで、無駄な移動や見落としを減らすのに役立ちます。

要するに、ハエの潜伏先は「明かりから少し離れた高所」「熱と風陰ができる家電背面」「薄い物体の裏側の細隙」「湿度と有機物の残る水回り」「匂いの近くの棚奥」に集約されます。

この五つの条件を頭の中で地図化し、気流と照度をコントロールしながら静かに巡回すると、視界から消えた個体でも再発見の確率がぐっと上がります。

家の中のハエはどこから来る?

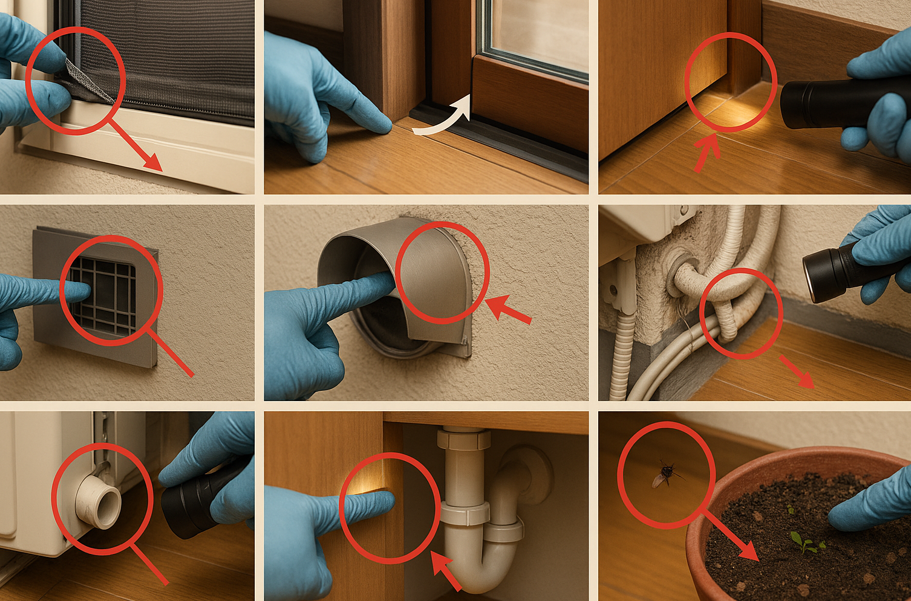

侵入経路は、開閉中の窓・玄関、網戸の破れや建付けの隙、換気口やレンジフードの逆流、エアコンのドレンホースなどが代表的です。

宅配段ボールや観葉植物の用土、ペット用品に付随して持ち込まれるケースも考えられます。

また、室内での発生源があると、外部侵入を塞いでも再発が続きます。

生ごみ、果物の皮や酒類容器の残渣、排水口のぬめり、ペットトイレ、ベランダのプランター用土などは要注意です。

発生源の除去と開口部の管理を同時に進めることが、再侵入の抑制につながります。

家の中にいるハエの種類

住宅内で頻出するのは、イエバエ類・クロバエ類(主に屋内外の有機物へ)、ショウジョウバエ類(発酵臭に強く反応)、ノミバエ類(素早く歩行、腐敗物へ)、チョウバエ類(浴室・洗面など水回りのぬめり)などです。

種類により好む発生源や休止場所が異なるため、体色やサイズ、出没エリアを観察すると、対策の優先順位が決めやすくなります。

公的機関の解説では、病原体媒介の懸念がある種もいるとされていますので、食品周りでの目視時は速やかな対応が望まれます。

種類ごとの傾向と対策早見表

| 種類の目安 | よくいる場所 | 主な発生源の傾向 | 有効な初動 |

|---|---|---|---|

| イエバエ・クロバエ系 | 台所、窓辺 | 生ごみ、動物性残渣 | ごみ密閉、即日排出、網戸点検 |

| ショウジョウバエ系 | キッチン周辺 | 果物・酒類残渣、発酵臭 | 容器すすぎ、トラップ併用 |

| ノミバエ系 | 床面、低い位置 | 腐敗有機物、排水周辺 | 発生源除去、隙間清掃 |

| チョウバエ系 | 浴室・洗面 | 排水トラップのぬめり | ブラッシングと殺菌洗浄 |

ハエが家の中で消えた後の対策

ハエが部屋で消えた時の対処法

ハエが部屋で消えてもそのままにしないほうがいい理由

侵入経路の点検チェックリスト

ハエが部屋で消えた時の対処法

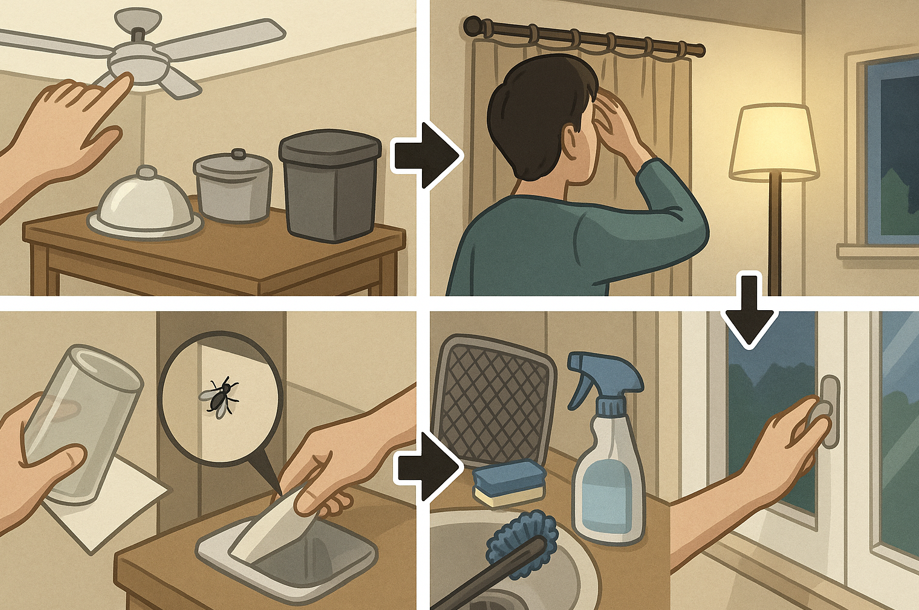

最短で確実に対処するには、まず環境を整えてから静かに探し、見つけたら安全な方法で回収し、最後に再侵入と再発生の芽を同時に摘む、という一連の流れで進めます。

慌てて部屋全体をかき回すと、ハエはさらに深い死角へ逃げ込みやすくなるため逆効果です。

最初に行うのは室内条件のコントロールです。照明は急に切り替えず一定に保ち、扇風機やサーキュレーターは一時停止して気流を止めます。

窓側や廊下側を相対的に明るく、室内をやや暗くすると、光のコントラストで屋外方向へ誘導しやすくなります。

同時に、台所やダイニングに出ている食品、果皮、飲み残し、ペットの餌などはただちに密閉し、ゴミ箱のフタを確実に閉めて匂い源を断ちます。

匂いが弱まるほど、静止している個体の不要な移動が減って捕捉しやすくなります。

探索は「高所→熱源まわり→水回り」の順が効率的です。

まずカーテンレールやカーテン裏、天井照明のベースなど高所の死角を静かに確認し、見当たらなければ冷蔵庫背面やレンジ台の背面など熱がこもる家電周辺へ移ります。

さらにシンクや排水口、洗面・浴室の換気口周辺など水回りを見ます。

いずれも急な動きや強い光の切り替えは避け、壁や機器の縁をなぞるように目視すると、静止個体を見つけやすくなります。

発見後の処理は、安全性の高い物理手段を軸にします。

ゆっくり近づき、コップで覆って下から紙を差し込む方法は、化学剤を使わずに確実に回収できます。

ハエ取りラケットを使う場合も、周囲の食器や調理器具から十分に距離を取り、低い出力で一度に仕留める意識で振り抜きを最小限にとどめます。

冷風ドライヤーを壁面に向けて当てると、風圧で壁にしがみついて動きが鈍るため、その隙にコップ封じがしやすくなります。

小さな子どもやペットがいる環境では、この物理回収から始めるのが無難です。

薬剤を用いるのは、物理手段が難しい場合や複数個体が確認できる場合に限って検討します。

スプレーを選ぶ際は使用環境と対象害虫を確認し、ラベル表示に従って換気、飛散距離、待機時間を厳守します。

空間噴射は隠れた個体にも届きやすい反面、食品・調理器具・水槽・子ども用玩具などへの付着リスクがあるため、覆いや退避を徹底してから行います。

水回りが起点と考えられるときは、排水口のブラッシング清掃と、表示に沿った殺菌洗浄を組み合わせると幼虫段階の温床を断ちやすく、再発抑制に直結します。

処理が終わったら、その場でミニ再発防止もセットで実施します。

匂い源の密閉と撤去、作業で開けた窓やドアの即時閉鎖、扇風機・換気扇の緩やかな再稼働で室内の匂いを薄める、といった小さな積み重ねが、戻り個体や別個体の誘引を防ぎます。

要するに、環境を整えて静かに探す、見つけたら物理回収を基本にする、薬剤は表示を守って限定的に使う、水回りは清掃と殺菌で根を断つ——この順序で進めると、短時間で安全に「消えたハエ問題」を収束させやすくなります。

まず、慌てて部屋全体をかき回すのではなく、静止しやすい高所と水回りを優先的に確認します。

ハエが部屋で消えてもそのままにしないほうがいい理由

見失った個体を放置すると、夜間や翌日に再び活動を再開し、食品や調理器具へ接触する恐れがあります。

衛生面のリスクに加え、雌の場合は屋内の有機物に産卵して短期間で増殖に至る可能性があります。

特に果皮・生ごみ・排水のぬめり・ペットトイレが放置されていると、環境が整い増殖サイクルが回りやすくなります。

以上の点から、見失い直後に「発生源の除去」「隠れ場所の点検」「侵入経路の一時封鎖」を並行して行うのが被害抑制の近道と言えます。

侵入経路の点検チェックリスト

チェックは目視と手触りの両方で行うと、微小な隙間を見逃しにくくなります。以下は点検を効率化するための簡易リストです。

| 点検部位 | 確認ポイント | 推奨対応 |

|---|---|---|

| 網戸・サッシ | 破れ、網の弛み、建付けの隙 | 破れ補修、戸車調整、モヘア・隙間テープ |

| 換気口・レンジフード | 逆止弁の作動、外部フードの隙 | フラップ清掃、ブラシ除塵、網追加 |

| 玄関・勝手口 | ドア下の隙、戸当たりの摩耗 | スイープ取付、戸当たり交換 |

| エアコン周り | 配管穴のパテ、ドレンホース | パテ充填、ドレンキャップ・防虫網 |

| プランター・観葉植物 | 用土の湿り、腐葉の堆積 | 用土見直し、鉢周囲の清掃乾燥 |

週1回の簡易点検、季節の変わり目の徹底点検という頻度で回すと、侵入・定着のリスクを下げやすくなります。

ハエが家の中で消えたのはなぜ?見つけ方と退治・追い出し術:まとめ

この記事のまとめです。

- 見失いは休止や退避が原因で実際は潜んでいる

- 高所と熱源周りと水回りを順に静かに確認する

- 時間帯と室温で活動性が変わるため記録が役立つ

- まず匂い源を断ち食品や残渣を素早く密閉する

- 物理捕獲や冷風併用で安全に回収しやすくなる

- 薬剤は表示遵守と換気徹底でリスクを抑える

- 発生源は生ごみや排水のぬめりやペット周りが多い

- 種類で好む場所が異なり観察が対策の近道になる

- 網戸や換気口やドレンの隙間は定期的に封じる

- 観葉植物や段ボールも持ち込みルートになり得る

- 臭気と湿気を減らす清掃と乾燥が再発抑止の要点

- 水回りはブラッシングと殺菌で幼虫の床を断つ

- 屋外の光へ誘導しつつ再侵入を防ぐ動線を作る

- 記録と点検のルーチン化で季節変動にも対応する

- ハエが家の中で消えたとき放置せず即時対処する