ハエが絶滅したらという問いは、単なる好奇心ではなく、私たちの食卓や衛生、そして地域の自然環境にまで波及する重要なテーマです。

本記事ではまず、生態系でのハエの存在意義をわかりやすく整理し、幼虫が担う分解や一部種の受粉への貢献など、見落としがちな機能を丁寧に解きほぐします。

そのうえで、屋内では衛生害虫としての側面に的確に向き合い、家の中から根絶させる手順を、発生源の見つけ方から物理的対策・化学的対策・再発防止まで順序立てて説明します。

さらに、地域スケールで成果を上げてきた不妊虫法でハエを放してハエ根絶という取り組みの原理と運用の勘所を解説し、家庭での対策と科学的知見を橋渡しします。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 生態系における役割とリスク

- 繁殖サイクルと季節要因

- 家庭での発生予防と駆除の流れ

- 地域・広域での根絶事例と不妊虫法

ハエが絶滅したら何が起きるか

生態系でのハエの存在意義

腐敗物処理と受粉の役割

病原体媒介のリスク

繁殖サイクルは約2週間

高温で加速する発生周期

生態系でのハエの存在意義

ハエ(双翅目)は、迷惑な害虫という印象に反して、生態系のエネルギーと栄養を動かす要の一つを担います。

成虫と幼虫で役割が分かれる二相性の生活史を持ち、成虫は花蜜や体液・液化した有機物を摂り、幼虫は動植物遺体や糞などの腐敗有機物を分解します。

これにより、捕食者へのエネルギー供給と土壌への栄養還元が同時に進みます。

食物網では、鳥類やコウモリ、小型哺乳類、クモ、両生類、他の昆虫など多様な捕食者がハエに依存します。

特に幼虫の密度は高く、繁殖期の雛育ちや小型魚類の成長にとって重要なタンパク源となりえます。

この基礎的な餌資源が短期間に大量供給される点は、季節的に資源が偏りやすい生態系にとって安定化要因になりやすいと考えられます。

物質循環の観点では、幼虫が遺体や糞、落果などを速やかに処理することで、微生物群集の活動が促進され、窒素・リン・カリウムなどが無機化されて植物に再利用されます。分解が遅れると、病原微生物の増殖や水系の富栄養化、悪臭・衛生問題につながる懸念がありますが、幼虫群による迅速な分解はこれらのリスク低減にも寄与します。

さらに、一部のハエは花粉媒介者として機能します。

甘い香りや鮮やかな花に集まる種だけでなく、腐肉臭や発酵臭で誘引される花(いわゆる死臭誘引型)に特化した寄主関係もあり、熱帯・亜熱帯の特殊な植物群ではハエの受粉が結実率を左右します。

巨大な花として知られるラフレシア類の受粉にハエが関与する事例は、受粉ネットワークにおける役割の象徴的な例です。

もし地域的にハエが激減・消失すれば、死骸や糞の分解遅延、受粉の欠落、捕食者の餌不足が同時多発的に起き、回復力(レジリエンス)が低下する可能性があります。

したがって、家庭内では発生を抑えつつ、野外では生態機能の一部を担う存在として位置づけるという二層の視点が現実的です。

腐敗物処理と受粉の役割

ハエの成虫は、唾液や酵素で食物表面を液状化して吸う外部消化型の摂食様式をとります。

幼虫は咀嚼と消化を同時に進め、短期集中的に腐敗有機物を減量化します。

これに伴い、細菌や糸状菌などの分解系微生物が活性化し、タンパク質由来の窒素はアンモニア化・硝化を経て植物に取り込まれ、リンは可給態リン酸として土壌に戻ります。

結果として、分解の停滞による悪臭や衛生リスクが緩和され、土壌肥沃度の維持にもつながります。

受粉では、ハエは花粉媒介者のセーフティネットとして働く場面があります。

ミツバチやチョウが少ない低温・高緯度・高標高環境、早春や晩秋の気温条件、あるいは強風・曇天の日などでも活動できる種が多く、受粉サービスの安定化に貢献します。

匂いに強く反応する種は、発酵・腐肉・糞臭の揮発性化合物(例:インドール、硫化物)を模した花に誘引され、特化した植物群の送粉者となります。

ラフレシアやショクダイオオコンニャクなど、人の嗅覚では不快な匂いを放つ花ほど、ハエ類に適応した送粉戦略を発達させています。

農業面の間接効果としては、落果・副産物・堆肥化過程の分解促進による衛生管理の補助、また一部の作物や野草の受粉補完が挙げられます。

もちろん、衛生害虫としての側面がある以上、居住空間や食品周辺では発生源管理が最優先ですが、野外の生産基盤や景観保全の文脈では、分解者・送粉者としての機能を理解することが管理判断の質を高めます。

要するに、ハエは「分解」と「受粉」の二大機能を通じて、栄養塩の循環と種子生産の連結点を形づくります。

屋内では近寄らせない・止まらせないが賢明である一方、屋外では多面的な生態サービスの担い手であることを押さえておくと、過度な一律駆除や誤解に基づく対応を避けやすくなります。

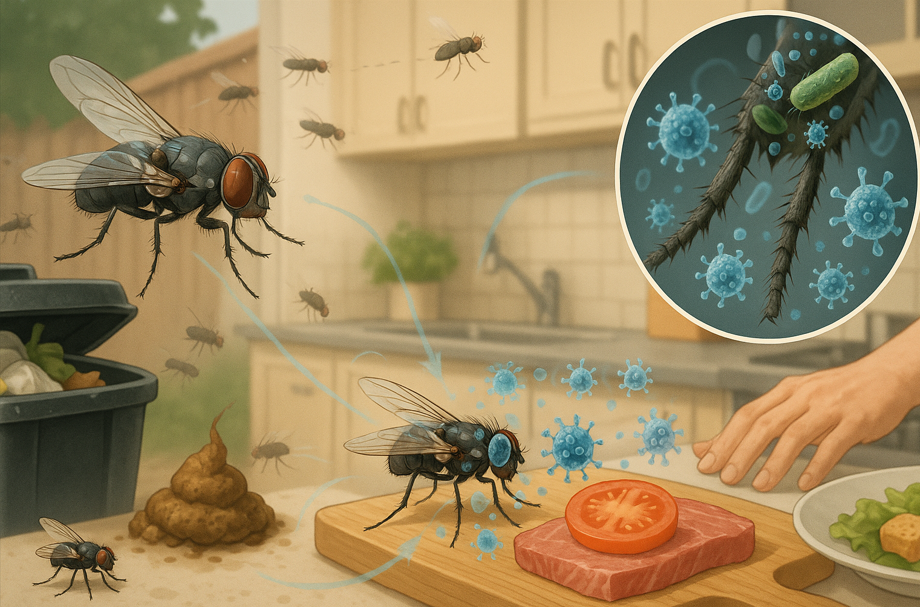

病原体媒介のリスク

衛生害虫としての顔も見逃せません。

ハエは汚物や生ごみと人の食べ物を行き来し、赤痢、コレラ、チフス、O-157など多様な病原体を運ぶ可能性があるとされています。

公的機関の解説では、食品衛生の管理や調理場の清潔保持が推奨されており、接触面の洗浄や保管容器の密閉が推奨されているとされています。

要するに、屋内では「近づけない・止まらせない・持ち込ませない」という三点管理が鍵となります。

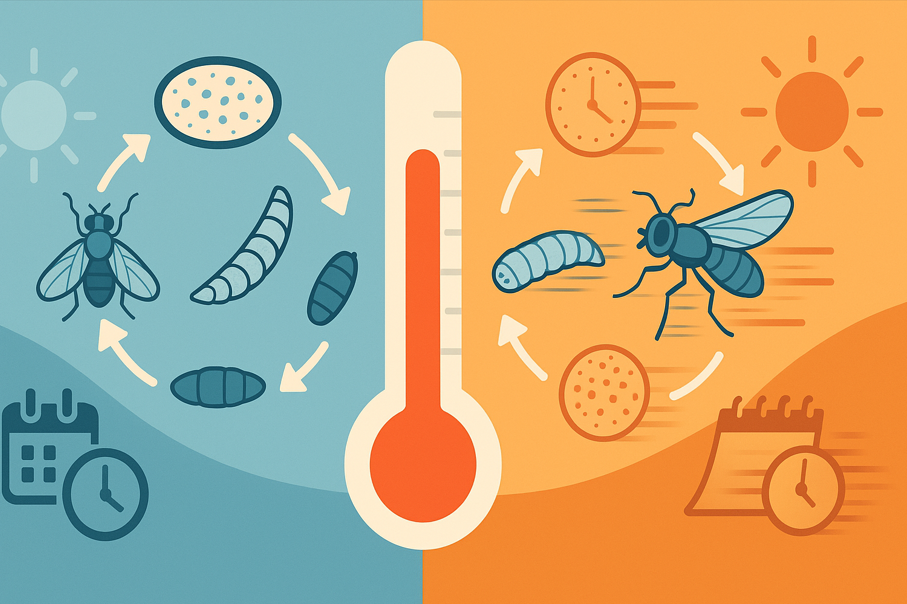

繁殖サイクルは約2週間

一般的な家屋でみられるイエバエ類は、卵から成虫までがおおむね2週間前後とされ、短い世代交代で個体数を急増させます。

雌は生涯で500個以上を産むことがあり、条件が整うと数日おきの産卵を繰り返します。

つまり、1匹でも屋内に入り込み発生源へ到達すれば、短期間で拡大するリスクがあります。

発見時の初動が遅いほど、駆除コストが指数関数的に増える点を念頭に置きましょう。

代表的な温度と期間の目安

下表はイエバエの発育期間の目安です。温度が上がるほど幼虫・蛹の期間が短縮し、増殖速度が上がります。

| 気温 | 卵期間の目安 | 幼虫期間の目安 | 蛹期間の目安 |

|---|---|---|---|

| 20℃ | 約1日 | 約9日 | 約10日 |

| 25℃ | 約1日 | 約6.5日 | 約6.5日 |

| 30℃ | 約1日 | 約4.5日 | 約4.5日 |

以上の点を踏まえると、暖かい季節は生ごみを置かない、排水周りを乾かすなどの時間管理が特に有効です。

高温で加速する発生周期

繁殖力のピークは30℃前後とされ、幼虫・蛹期間が圧縮されます。

屋外の発生源から数キロ移動する種もいるため、屋内が清潔でも周辺環境からの侵入が起き得ます。

網戸の隙間や換気口、搬入物(買い物袋・段ボール)に注意し、侵入後は即時に捕獲・処理する体制を整えましょう。

以上の点から、季節に応じた対策の強度調整が効果の分かれ目になります。

ハエが絶滅したら?家庭でも使える根絶対策と行政事例

発生源を断つゴミ管理術

家の中から根絶させる手順

不妊虫法でハエを放してハエ根絶

事例で学ぶ沖縄のハエ根絶

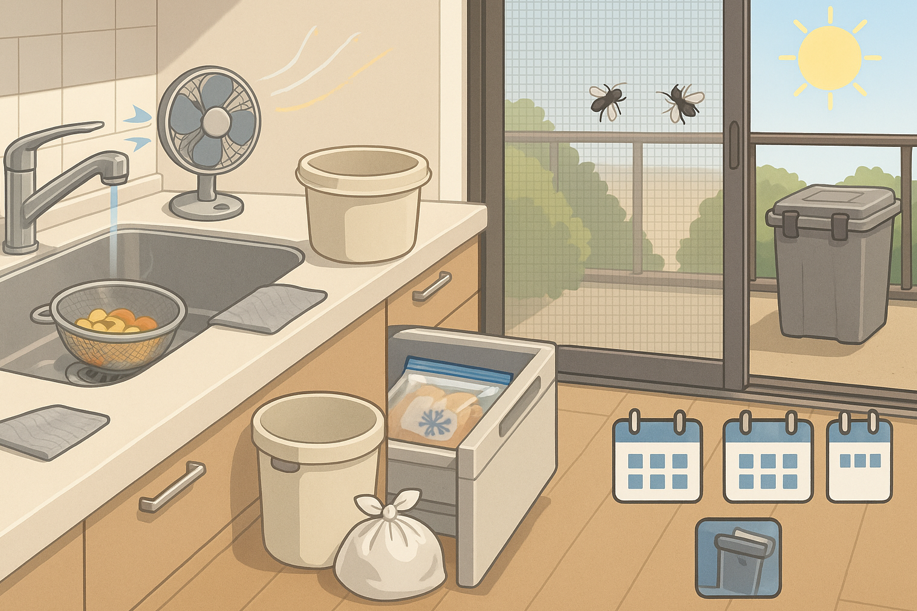

発生源を断つゴミ管理術

発生源管理は最優先です。

生ごみは水気をしっかり切り、密閉容器やフタ付きのゴミ箱に入れて、回収日まで屋外直射日光を避けて保管します。

特に夏季は室内に溜めない運用が効果的です。

シンクの残渣は都度回収し、排水口や三角コーナーは乾燥時間を確保します。

ペットフードや果物も放置せず、食べ終えた食器は速やかに洗浄します。こうした地味な工程の積み重ねが、卵や幼虫の育成環境を断ちます。

家の中から根絶させる手順

屋内でハエが目についた時点で、成虫の駆除と発生源の除去を同時並行で進めると、最短での収束が期待できます。

卵から成虫までのサイクルがおおむね2週間前後と短いため、初動の72時間が勝負どころです。

以下の流れで、原因の断ち切りと再侵入防止まで一気通貫で取り組みましょう。

ステップ1:発生源の特定と除去(初動0〜24時間)

まずは「幼虫が育つ湿った有機物」を疑います。典型例は、生ごみ、三角コーナーや排水口のスライム、ディスポーザー内、ペットのトイレや給餌周り、観葉植物の受け皿・過湿土、使い終えの雑巾・モップ、空き缶・パウチの残渣、ベランダの水受け・ドレン、鳥かご周りなどです。

- 観察のコツ:朝と夜に発生箇所を見比べ、集まりやすい場所を特定します。幼虫(うじ)は白色で数mmから1cm程度、湿った有機物の表面や縁に集まります。

- 除去の要点:生ごみは密閉して屋外へ。排水口はストレーナーを外し、ブラシでバイオフィルムを物理除去。ディスポーザーは洗浄モードと熱湯で洗い流し、取扱説明書に沿って清掃します。観葉植物の受け皿は完全乾燥させ、用土表面は一時的に乾かして幼虫・蛹の生育条件を断ちます。

- 乾燥の徹底:水気が戻ると再発しやすいため、清掃後は風を当てて乾かし、夜間は排水トラップの水位を保ちつつ周辺を乾燥状態に維持します。

ステップ2:成虫を短期で減らす(初動0〜48時間)

成虫数を素早く落とすことで、屋内産卵の機会を減らします。

- 物理的な対処:窓際や照明周りでの手動捕獲、粘着式トラップの一時設置が有効です。台所の気流(換気扇)を利用すると動線を絞れます。

- エアゾールの活用:即効性の不快害虫用スプレーを飛翔中・静止中の個体に直接処理します。ラベル表示に沿った用量・用法、短時間の噴霧、処理後の換気と食器類のカバー・養生が基本です。家庭用殺虫剤は用法用量を守り換気や養生を徹底することが推奨されています。(出典:アース製薬「家庭用殺虫剤の安全性について」)

ステップ3:再侵入と再発のブロック(48時間以降)

根絶の仕上げは、入れない・育てない仕組みづくりです。

- 住環境の遮断:網戸の破れや歪みを補修し、窓・ドアの下端にドアスイープを装着。換気口は目の細かいフィルターを併用し、レンジフードや浴室換気扇の逆止弁の動作を点検します。

- ごみ運用の見直し:生ごみは水切りを徹底し、毎日密閉回収へ。収集前夜は屋内保管せず、可能なら冷凍による一次保管で腐敗を抑えます。

- 湿気管理:排水周りは毎晩の拭き上げ・乾燥、観葉植物は受け皿の水を当日中に廃棄。ベランダのドレンやエアコンのドレンパンは週1回の点検と清掃を習慣化します。

種類別の要点(イエバエ系/チョウバエ系)

- イエバエ・ニクバエ・クロバエなどの衛生害虫:屋内侵入後に台所やごみ周りで繁殖しやすく、食材・調理器具への接触を避ける管理が肝心です。窓際・台所灯周辺での捕獲効率が高まります。

- チョウバエ(浴室や洗面台で見かける小型のハエ):幼虫は排水管や排水トラップ内のバイオフィルムで育つため、見た目の清掃だけでは不十分です。排水金具を外し、配管内壁のスライムをブラシでこそぎ落とす物理清掃が再発抑止につながります。

対策の整理表(用途別の具体策と頻度)

| 対策カテゴリ | 目的 | 具体策 | 目安頻度 |

|---|---|---|---|

| 発生源除去 | 幼虫の生育停止 | 生ごみ密閉廃棄、排水口ブラッシング、受け皿乾燥 | 初動集中、以後毎日軽清掃 |

| 成虫低減 | 産卵機会の削減 | 物理捕獲、粘着トラップ、エアゾールの直接処理 | 初動集中的、残存時に随時 |

| 再侵入遮断 | 外部からの流入防止 | 網戸補修、ドアスイープ、換気口フィルター | 初期施工、月1点検 |

| 再発防止 | 繁殖条件の消失 | 湿気管理、収集スケジュール最適化、乾燥習慣 | 毎日運用 |

| 監視 | 早期検知 | 照明周り・窓際の目視、トラップ捕獲数の記録 | 毎日〜週1 |

72時間アクションプラン(例)

- 0日目:生ごみ・排水・受け皿など発生源を総点検し、清掃と乾燥を徹底。窓際・照明周りで成虫を捕獲

- 1〜2日目:残存個体にスポットでエアゾールを適用し、夜間は湿潤箇所を作らない運用を継続

- 3〜7日目:網戸・換気口の遮断強化、ゴミ出し運用の最適化、排水の物理清掃を再度実施。捕獲ゼロが続くかを確認

公的な衛生指針では、化学剤は表示に従った用法・用量、十分な換気、食器・水槽・ペットへの養生などの基本動作が求められるとされています。安全確保と発生源管理を両輪に、短期集中で個体群を断ち切ることが、家庭内での根絶への近道です。

不妊虫法でハエを放してハエ根絶

広域の害虫管理では、対象種の繁殖を人為的に断つ不妊虫放飼法(Sterile Insect Technique:SIT)が中心的な選択肢として使われてきました。

SITは、育種施設で大量生産した同種のオスに放射線照射などで生殖能力を失わせ、野生のメスと交尾させることで次世代(受精卵)を生まれにくくする方法です。

交尾回数が限られる、あるいは生涯に一度しか交尾しない種では効果が高く、同所的に「野生より多い密度で、継続的に」放飼する運用が鍵となります。

SITの基本プロセスと成否のポイント

- 大量増殖:温度・湿度・餌組成を最適化して幼虫〜蛹を安定生産します。品質管理(体サイズ、翅の健全性、寿命)が交尾競争力を左右します。

- 不妊化:通常はガンマ線などで精子形成を阻害します。線量が高すぎると行動活性が落ちるため、繁殖阻止と飛翔・求愛行動のバランスを取る線量設計が欠かせません。

- マーキングと放飼:着色粉や遺伝学的マーカーで識別し、地上または航空機で広域に均一散布します。メス1に対し不妊オス10以上(地域・種により変動)のオーバーフラッディング比が目安です。

- 監視とフィードバック:トラップで捕獲率を追跡し、野生個体密度・季節性・気温に応じて放飼頻度と投下量を調整します。

北中米では、家畜に寄生して致命的な創傷を引き起こすラセンウジバエ(New World screwworm)に対して数十年にわたりSITが実運用され、北米での根絶と、パナマ東部の恒久的な「生物学的バリア」の維持に結実しました。

米国農務省(USDA)は近年も同害虫の北上リスクに備え、国内の不妊虫体制や国境監視の強化を段階的に発表しています(出典:USDAプレスリリース「USDA Announces Sweeping Plans to Protect the United States from New World Screwworm」)

SITは屋内の個別対策としては実施しませんが、地域全体を俯瞰する「エリア・ワイド管理」の要として位置づけられます。

対象種の交尾行動(メスの交尾回数、フェロモン・求愛ディスプレイ、活動時間帯)や、発生源の季節性・移動性を精密に織り込んだ運用設計が求められます。

とくに、野外の野生個体群よりも不妊オスが常に優勢になる「密度の上書き」を維持できるかが成否を分けます。

こうした仕組みを理解しておくと、行政の防除発表やニュースの背景が読み解きやすくなります。

現場で重視される運用指標(例)

| 指標 | 概要 | 目的 |

|---|---|---|

| オーバーフラッディング比 | 野生メスに対する不妊オスの比率 | 交尾機会の独占化 |

| 交尾競争力指数 | 不妊オスの求愛・飛翔・寿命の総合評価 | 放飼線量最適化 |

| 捕獲率・誘殺率 | トラップでの日次・週次モニタリング | 放飼頻度の調整 |

| 季節・気象補正 | 気温・降雨・風況の影響評価 | 散布時期と散布帯設計 |

SITは単独の魔法ではなく、発生源管理(有機物の適正処理、誘殺板、ベイト剤)、検疫・移動規制、リスクコミュニケーションと組み合わせて初めて持続的に機能します。

要するに、個体群生態と社会実装の双方に精通した「総合防除(IPM)」の一環として活かすことが、再侵入リスクの低減につながります。

事例で学ぶ沖縄のハエ根絶

沖縄では、果実を加害するミバエ類(ミカンコミバエ、ウリミバエ、ナスミバエ)を対象に、発生源管理と広域防除を統合した長期プログラムが展開されました。

誘引剤と殺虫成分を染み込ませた誘殺板(テックス板)、タンパク餌に殺虫成分を加えたベイト剤、そしてSITを段階的に組み合わせることで、地域ごとの定着を断ち、根絶宣言や持ち出し規制の解除へと進みました。

1980年代以降、県内では根絶確認と監視のフェーズが繰り返され、1993年にはウリミバエが全域で根絶とされました。

さらに与那国島では、1984年にナスミバエの寄生が初確認され、その後2004〜2006年にかけて密度抑圧(薬剤散布・寄主植物除去)を実施、2007年からは不妊虫放飼が導入されました。

2009年4月以降は発生が認められず、2011年の国の駆除確認調査では264地点から採取した寄主果実(合計170,863個)で寄生ゼロが確認され、同年8月に根絶が公表されています。

こうしたプロセスは、段階的な密度低減とSITの重ね掛けが、孤立地域でも実効を生むことを示しています。

沖縄の取り組みから見える運用設計

- 発生源の徹底管理:庭先や果樹園の落果、傷果の放置を避け、密封廃棄を徹底します。家庭・生産現場の協力が地域全体の再発抑止に直結します。

- 監視の持続性:トラップ監視と寄主植物調査を常時運用し、検出時は初動防除(テックス板の増設、ベイト剤散布、寄主果実の除去)を迅速に行います。

- 社会合意と行動ルール:果実の持ち出しルールや消費段階の啓発をセットで進め、越境移送による再侵入を防ぎます。

- フェーズ移行の明確化:密度抑圧→SIT→確認調査→解除というフェーズの指標(捕獲ゼロ継続週数、寄主果実の陰性サンプル数)を事前に定義し、透明性の高い判断を共有します。

沖縄の歴史は、単年の対策ではなく、地域ぐるみの「長期・面管理」が結果を生むこと、そして再侵入監視を怠らない体制が定着防止に不可欠であることを教えています。

行政・生産者・住民の連携を基盤に、科学的監視データで運用を回す——この基本が、他地域の作物害虫や衛生害虫の管理にもそのまま応用できます。

ハエが絶滅したら生態系はどうなる?沖縄の根絶実績と家庭対策:まとめ

この記事のまとめです。

- ハエが絶滅したら分解と受粉が滞り生態系が不安定化する

- ハエは病原体を運ぶ可能性があり屋内では速やかな駆除が必要

- イエバエの世代交代は約二週間で増殖が極めて速い

- 30度前後で幼虫と蛹の期間が短縮し発生が加速する

- 生ごみの水切りと密閉保管で発生源を先回りで断つ

- 排水口や三角コーナーは洗浄後に乾燥時間を確保する

- 網戸や換気口の隙間対策で屋外からの侵入を抑える

- 室内で見つけたら即時捕獲やエアゾールで数を減らす

- 清掃と乾燥を同時に進め幼虫の居場所を消す

- 表示に従った薬剤使用と換気養生で安全性に配慮する

- 不妊虫放飼法は広域で個体群の再生産を断つ枠組み

- 沖縄のミバエ対策は監視と根絶の両輪で成果を上げた

- 家庭では発生させない侵入させない根絶させるが基本

- 生態系では一部のハエが受粉に寄与し機能維持に関与する