屋内や店舗で飛び回るハエを手早く減らしたいとき、昔ながらのハエ取り紙で安全に簡単にハエを効果的に減らせたら良いと思いませんか?

まず、ハエ取り紙がどのような行動特性を捉えて機能するのかという仕組みをわかりやすく解説し、成分と粘着剤の性質が捕獲力や持続性、安全性にどう影響するのかを丁寧に説明します。

つぎに、効果を左右する設置場所や高さ、気流との付き合い方、交換の目安といった運用のコツを、失敗しにくい手順としてまとめます。

さらに、リボン式・幅広シート・ロール式・誘虫ライト併用といったタイプの違いを利点と留意点の両面から比較し、住居、飲食店、工場や農業現場など用途別に適した選び方の軸を示します。

薬剤への依存を抑えつつ、衛生や見た目にも配慮した導入を目指す方が、読み進めるほど迷いなく実行に移せるよう構成しました。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ハエ取り紙の効果の根拠と限界

- ハエ取り紙の成分と粘着剤の性質

- 設置場所や高さなど実践的な最適化

- 製品タイプ別の選び分けとコスト感

ハエ取り紙の効果を正しく理解

ハエ取り紙はなぜハエが取れる?

ハエ取り紙の成分と粘着剤

ハエ取り紙の使い方は基本手順

ハエ取り紙の設置場所

安全性と注意点粘着剤の扱い

ハエ取り紙はなぜハエが取れる?

飛来するハエは、一直線に飛び続けるのではなく、数秒から十数秒ごとに移動と一時停止を繰り返す行動特性があります。

壁面や柱、コード、天井から吊るされた帯状の物体など、細長く垂直な面は停留ポイントになりやすく、そこに粘着面が露出していると、接触の瞬間に脚部や翅の一部が固定され離脱が困難になります。

特に、脚先の爪や付着器(パッド)にある微細な毛が粘着剤に埋まりやすく、面に沿って体重がかかった状態では自力での剥離が難しくなるためです。

視覚刺激も捕獲効率に影響します。

作業空間の背景に対してコントラストが高い色調(黄色や飴色など)は昆虫の停留を促しやすいとされ、同種個体がすでに付着している面は、安心して止まりやすいという集合性が働く場合があります。

面積が広いほど接触確率が上がるため、細いリボンを複数本配置するより、発生源近傍に十分な有効面積を確保したシートを垂直に配置したほうが、立ち上がりが早いケースも見られます。

設置位置は動線設計と一体で考えると効果的です。

屋内では床から約1.5〜2mを基準に、出入口や窓際、通路のコーナー、照明付近など通過頻度が高いラインに沿わせます。

気流が強い場所や換気扇の直下は、リボンの揺れや回避行動を招きやすいため避けたほうが賢明です。

対象がコバエ中心なら、発生源(生ゴミ、排水口、観葉植物の鉢土など)の直上やすぐ近くに短い間隔で複数枚を並べると、停留までの距離が短くなり捕獲の立ち上がりが安定します。

動線配置のコツ

- 入口側から段階的に配置し、室内中央に孤立させない

- 人の頭や肩が触れないクリアランスを確保する

- 壁面や柱のラインに沿わせて、自然な停留面として見せる

色と背景の見え方

- 明るい背景には飴色や黄色、暗い背景にはやや明るめの面が目を引きやすい傾向があります

- 反射や照明のグレアが強いと回避される場合があるため、直射照明は避けます

環境条件と維持

- 油煙や埃の多い場所では粘着面の目詰まりが早く、早期交換が必要になります

- 粘着面が三割以上覆われた時点を一つの交換目安にすると管理しやすくなります

ハエ取り紙の成分と粘着剤

現在一般的なハエ取り紙は、紙または不織布などの基材に、合成ゴム系や樹脂系の粘着剤を均一に塗工した構成が主流です。

かつてはロジン(松脂)やひまし油を基材に用いた配合が広く使われてきた歴史があり、いまも伝統的配合を踏襲する製品があります。

一方で近年は、温湿度変化に対する安定性、糸引き抑制、低揮発性、臭気の低減、安全な廃棄性などを総合的に満たす合成ゴム系配合が採用されるケースが多く見られます。

多くのメーカー説明では、殺虫成分やハエ専用の誘引剤は用いず、行動特性と粘着の物理捕獲で機能する道具と位置づけられています。

薬剤による誘因や致死ではないため、食品を扱う環境や薬剤散布が望ましくない現場でも選択肢になりやすいとされています。

ただし、特定の用途向けに光を利用する装置(誘虫ランプ併用型)と組み合わせ、粘着面で捕獲する方式も普及しており、こちらは光波長や照度管理が性能に関わります。

粘着剤の性能評価では、初期タック(触れた瞬間の付きやすさ)、保持力(時間経過後の保持)、耐垂れ性(高温時の流動抑制)、再汚染性(べたつきの移行しにくさ)、臭気、経時安定性などのバランスが鍵となります。

高温多湿では粘度が下がって垂れや糸引きが増え、低温では硬化による粘着低下が起こり得ます。

したがって、使用環境の温湿度や油煙量、粉じんの多寡に合わせて製品を選び、交換サイクルを前提に運用設計することが現実的です。

安全や衛生に関わる記述は、各メーカーの公式情報での案内に従うことが推奨されています。

粘着剤タイプの比較

| 粘着剤タイプ | 概要 | 初期タック | 耐熱・耐垂れ | 糸引き抑制 | におい傾向 | 想定用途の例 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 合成ゴム系 | スチレン系などを主体に調整 | 高めに設計しやすい | 配合で調整可 | 良好に調整しやすい | 低臭配合が可能 | 住居・店舗・食品周辺 |

| 樹脂系(アクリル等) | 透明性や耐候性に強み | 中〜高 | 比較的良好 | 良好 | 低臭化しやすい | 長期掲示・屋内外併用 |

| 伝統配合(ロジン+油) | 古典的な粘性素材 | 高いが温度影響が大きい | 高温で垂れやすい | 糸引きが出やすい | 樹脂様のにおいあり | 屋外や簡易用途 |

温湿度と劣化・交換の考え方

- 厨房や油煙環境では、油分の吸着で早期に粘着力が低下し見た目も悪化します

- 粘着面の目詰まり、埃の付着、糸引きの増加は劣化サインで、早めの交換が衛生的です

- 低温期は初期タックが落ちる場合があるため、発生源直近に寄せるなど設置で補います

安全と表示への配慮

- 殺虫成分を含まない旨の記載は製品ごとに異なるため、パッケージやメーカーの公式情報の確認が求められますとされています

- 皮膚や衣類、床面に付着した際の対処は、食用油やオイルで粘着を浮かせてから洗浄する方法が案内されることがあります(各製品の公式案内に従ってください)

以上のように、ハエ取り紙は粘着という単純な仕組みでありながら、行動学・視覚特性・環境工学の掛け合わせで性能が左右されます。

設置設計と交換管理を含めてシステムとして考えることが、安定した捕獲効率につながります。

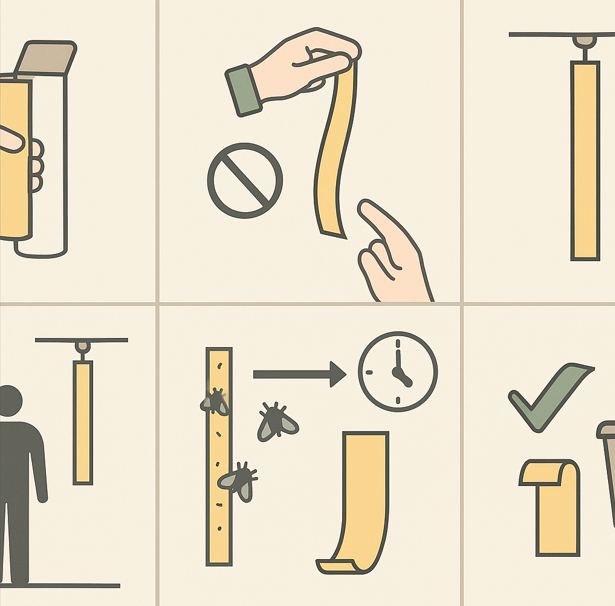

ハエ取り紙の使い方は基本手順

まず、梱包や封止を確認し、指示どおりにゆっくりリボンやシートを引き出します。

リボン式はねじれや接触で自着しやすいため、周囲に十分な空間を確保しながら垂直に伸ばします。

固定は押しピンや付属フック、ヒモなどで確実に行い、落下防止のため天井面の状態もチェックします。

埃や油煙の多い場所ほど粘着面の目詰まりが早まります。

捕獲量が頭打ちになったり、面の三割以上が覆われたら交換のサインと考えると管理しやすくなります。

衛生面の観点から、食品周辺では調理時間外に交換するなど動線への配慮も欠かせません。

ハエ取り紙の設置場所

設置位置は効果に直結します。

飛翔高度が人の頭部付近に集中しやすいとの知見に基づき、床から約1.5〜2mの高さを目安に、出入口や窓際、照明付近など通過頻度の高いラインに沿わせます。

風の強い場所や換気扇の直下は、リボンが揺れて他物に付着したり、気流で回避されやすくなるため避けたほうが賢明です。

複数本を用いる場合は、動線の入口側から段階的に配置し、部屋の中心に孤立して設置するより、壁際やコーナーのストップポイントに沿わせると停留を促せます。

対象がコバエ中心の環境では、発生源の直上に近い位置に短い間隔で複数枚を並べると捕獲の立ち上がりが早まります。

安全性と注意点粘着剤の扱い

メーカーの安全情報では、粘着剤は合成ゴム系で殺虫成分を含まないとされていますが、皮膚や毛髪、衣類に付くと強い不快を生みます。

小児やペットの可動域、生活動線の真上は避け、頭や肩が触れないクリアランスを確保してください。

照明や火気の近くでは熱で粘度が下がる可能性があるため距離を取り、油煙の上昇気流がある厨房ではフィルタ近辺の設置を控えます。

廃棄時は粘着面を内側に折り込み、可燃ごみ区分に従って処理します。

粘着剤が家具や床材に付いた場合は、メーカーQ&Aでは食用油など油性成分で浮かせてから中性洗剤で拭き取る方法が案内されています。

公式案内に従い、素材の仕上げを損なわない範囲で局所テストを行ってください。

ハエ取り紙の効果を最大化する

自作ハエ取り紙の可否と注意点

ハエ取り紙が手についたら?

製品タイプ別の違いと選び方

価格とコスパの目安と比較軸

自作ハエ取り紙の可否と注意点

家庭で自作する方法として、紙やフィルムに糖蜜や油脂、樹脂を混ぜた粘着を塗るアイデアが知られています。

ただし、粘着強度の安定や垂れ防止、長期にわたる粘着維持、温湿度変化への耐性、可燃性リスクの管理など、製品レベルの品質確保は容易ではありません。

市販品は飛散防止や受け皿形状など安全配慮が設計に織り込まれており、屋内や食品周辺での使用には既製品のほうが扱いやすいと考えられます。

衛生面では、糖分や油脂を多用した自作粘着はカビや塵を寄せて劣化が早く、見た目の不潔感も増しがちです。

したがって、実験や一時的用途を除き、継続利用や第三者が出入りする環境ではメーカー製を推奨します。

ハエ取り紙が手についたら?

皮膚に付着した場合は、無理にこすらず油性成分で粘着を浮かせてから洗い流します。

メーカーの案内では、サラダ油やベビーオイル、油分の多いハンドクリームなどで優しくなじませ、ティッシュで取り除いた後に石けんと水で洗う方法が示されています。

毛髪やペットの被毛に付いたときは、粉類(ベビーパウダーや小麦粉など)で粘着を減らしつつ油で溶かす手順が紹介されることがあります。

公式情報によると、衣類はベンジン等での処理が案内されるケースもあり、素材を傷めない範囲でテストを行うよう推奨されています。

床や家具では、油で拭き取ったのち中性洗剤で再拭きし、ワックス層が落ちた場合は再ワックスが必要になることがあります。

いずれもメーカーの公式サイトによるとそのように案内されているとされていますので、製品ごとの指示を優先してください。

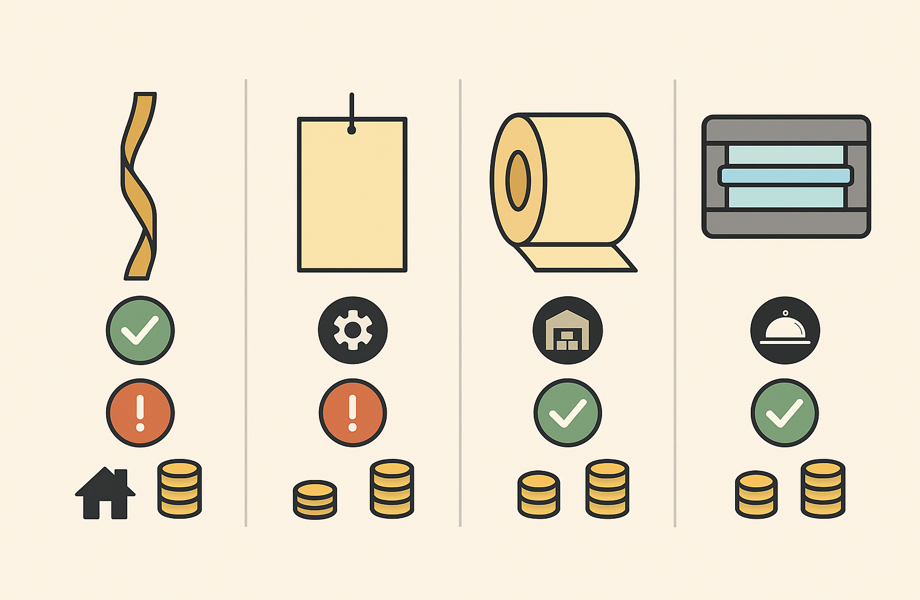

製品タイプ別の違いと選び方

用途や設置環境により最適なタイプは異なります。下表に主要タイプの選び分けを整理します。

| タイプ | 仕組みの特徴 | 推奨設置環境 | 主なメリット | 留意点 |

|---|---|---|---|---|

| リボン式 | 細長い粘着リボンを垂直に吊るす | 住居や小規模店舗 | 省スペースで設置が容易 | 揺れや接触で自着しやすい |

| 幅広シート | 幅広の粘着面を吊り下げる | 厨房や作業場 | 面積が広く立ち上がりが早い | 見た目の存在感が大きい |

| ロール式 | 必要長にカットして展張 | 畜舎や工場 | 広域を低コストでカバー | 施工に手間と場所が必要 |

| ライト併用 | 誘虫ランプ+粘着面 | 来客空間や飲食店 | 捕獲効率と意匠性の両立 | 初期費用と定期交換が必要 |

選び方の軸は、発生源からの距離、必要な捕獲面積、景観配慮、交換頻度、設置の安全性です。

住居であればリボン式または幅広シート、見せたくない空間や広域ではライト併用やロール式が検討対象になります。

価格とコスパの目安と比較軸

価格は本数・サイズ・付加機能で変わります。

一般的に、リボン式や幅広シートは1パック数百円台から手に入り、使い切りでコスト管理が容易です。

ロール式はメートル単価が安く、広い面積をカバーする現場で有利です。

ライト併用タイプは本体価格に加えて粘着シートの定期交換とランプ交換のランニングが発生します。

コスパ評価では、購入単価だけでなく、捕獲密度(単位面積当たりの捕獲量)、交換頻度、作業時間、廃棄量、見た目の許容度といった運用コストも含めて比較することが要点です。

以上の点を踏まえると、家庭では取り回しの良さ、業務環境では総保有コストの低減が判断軸になります。

ハエ取り紙の効果のまとめと判断軸

この記事のまとめです。

- 粘着で停留行動を捉える仕組みを理解すると活用が進む

- 殺虫成分や誘引剤を用いない製品が多いとされる

- 設置は床から約一・五から二メートルが目安

- 出入口や照明付近など動線に沿わせると効率が上がる

- 換気の強い場所や火気の近くは避けて配置する

- 面の三割以上が覆われたら交換のタイミングと捉える

- 住居はリボン式や幅広シートが扱いやすい

- 広域や人目につく空間はライト併用が候補になる

- ロール式は畜舎や工場など広面積でコスパに優れる

- 自作は品質と衛生の維持が難しく市販品が無難

- 皮膚や被毛に付いたら油で浮かせてから洗う

- 家具や床は油で拭き中性洗剤で仕上げる

- 小児やペットの可動域と生活動線を避けて設置する

- 見た目と衛生の両立のため交換時期を前倒しにする

- ハエ取り紙の効果は設置精度と運用管理で最大化できる