ダンボールの周りで小さな虫が目につくようになった、と感じる方は少なくありません。とくに食品や日用品の箱を置きっぱなしにしていると、湿気や汚れが重なって不安が募ります。

本記事では、まずダンボールに虫がわく理由を環境条件と素材特性の観点から分かりやすく整理し、次にダンボールにわくコバエの種類と特徴を丁寧に解説します。

発生メカニズムを踏まえたうえで、台所や倉庫など場所別の予防策、再利用や保管のコツ、誘引源の断ち方、殺虫剤や捕獲器を含む道具の選び方までを体系的にまとめました。

今日から実践できる手順へ落とし込み、再発させない運用ポイントまで具体的にご案内します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ダンボールで発生する虫の原因と条件

- コバエや類似の小虫の見分け方と初動対応

- 家庭でできる再発防止と保管ルール

- 道具や薬剤の選び方と使い分けの基準

コバエがダンボールから発生する基礎知識

ダンボールに虫がわく理由

ダンボールにわくケースの共通点

ダンボールにわくコバエの種類

半透明の微小虫はチャタテムシか

発生源の特定と初動対応

ダンボールに虫がわく理由

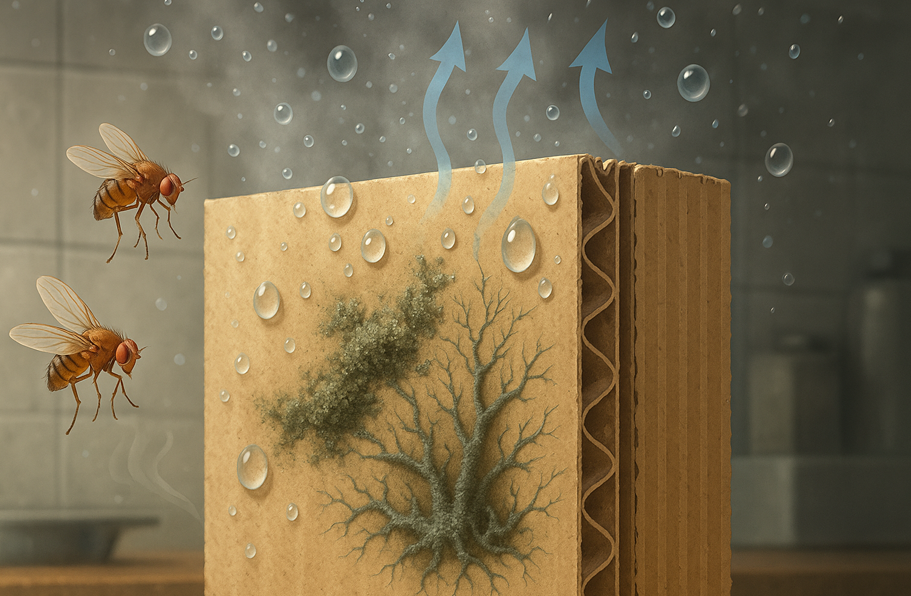

ダンボールは表ライナー・中芯(フルート)・裏ライナーが積層された多孔質素材で、目視しにくい空隙が連続しています。

この微細な空気層は断熱性と軽量性には有利ですが、周囲の水蒸気を吸着しやすく、相対湿度が高い環境では内部まで湿りを帯びやすくなります。

一般にカビは相対湿度65%前後以上、温度20〜30℃で生育が進みやすいとされ、ダンボール内部の微環境がこの条件に近づくと、胞子の定着と菌糸の伸長が進みます。

カビの増殖は、コバエ類やチャタテムシなど、カビや発酵由来物質に誘引される微小昆虫にとって格好の餌や産卵基盤になりやすいです。

台所まわりでは、箱表面に付着した食品残渣の微粒子、油脂、調味液の飛沫が、発酵・腐敗により有機酸やアルコールの揮発成分を発します。

ショウジョウバエやノミバエはこれらの匂いに敏感に反応するとされ、飛来・滞留のトリガーとなります。

配送や保管の過程で、箱底に雨水や路面の汚れが付着した履歴がある場合、乾燥不十分だと繊維内部に栄養源が残存し、後日の湿度上昇で一気に微生物が活性化しやすくなります。

加えて、フルートの溝や接着部は光や気流が届きにくい「隠れ場」になりやすく、微小昆虫の休息・産卵に利用されます。産卵から羽化までのサイクルは種類により異なりますが、ショウジョウバエで約10日前後とされるため、環境条件が揃うと短期間で個体数が増えます。

湿度、栄養(カビ・汚れ)、隠れ場という三条件が同時に満たされると、ダンボールは定着・繁殖の起点になりやすい、と整理できます。

ダンボールの材料学的には、紙はセルロース繊維の集合体で、水酸基が多く親水性が高い性質を持ちます。

したがって、周囲の湿度変動に追随して吸放湿を繰り返し、保管環境の管理が不十分だと含水率が上がります。

含水率の上昇は剛性低下や型崩れだけでなく、微生物増殖の温床化にもつながるため、乾燥・通気の設計が品質と衛生の両面で要となります。

なお、薬剤を用いる場合は、公式サイトによると成分・対象害虫・使用場所の適合性を確認することが推奨されていますという情報があり、食品を扱う空間ではとくに注意が必要です。

ダンボールにわくケースの共通点

発生例を整理すると、次の共通点が見られます。

・梅雨や夏場など高湿期に長期保管している

・床直置きや壁面密着で通気が遮られている

・食品や生ごみの近くに置いて匂いが移っている

・屋外やベランダで一時保管し雨に濡れた履歴がある

・再利用の箱に見えない汚れや卵が残っている

これらが重なるほど、コバエの飛来と定着の確率が上がります。

共通点をリスクの観点で分解すると、まず「湿度の累積」が核になります。高湿期の長期保管や、床・壁への密着は、箱の下面や背面の境界層に停滞した空気を生み、乾きにくい局所環境をつくります。

とくにコンクリート床の直置きは、夜間の放射冷却や結露で微細な水分が集中しやすく、底面からの吸湿を促進します。

次に「匂い源への近接」です。

生ごみや調理スペースの近傍では、発酵・腐敗由来の揮発性物質が連続的に発生し、誘引シグナルとなります。

匂い自体が箱の繊維に吸着されると、移動後もしばらく誘引性が残る場合があるため、保管位置の見直しが効果的です。

「屋外履歴・再利用履歴」も見逃せません。

雨濡れや泥はねは不可視の汚染を残しやすく、外気中の胞子や有機物が繊維間に取り込まれている可能性があります。

再利用の箱は、見た目がきれいでもフルート内部に汚れや卵が残っているケースがあり、カット断面や接着ライン周辺に注意が要ります。

以上の点を踏まえると、予防の第一歩は、乾燥・通気・清潔という管理三本柱を満たす「置き方」と「選び方」を徹底することであり、さらに保管サイクルを短くして定期的に入れ替える運用が、発生確率を下げると考えられます。

ダンボールにわくコバエの種類

家庭で見かける代表は、ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエです。

ショウジョウバエやノミバエは発酵臭や生ごみ周りに集まり、ダンボールの汚れや汁の痕跡に産卵することがあります。

キノコバエは湿った土やカビに誘引され、湿潤な箱の内部にも寄ります。

チョウバエは排水系が主な発生源ですが、湿った周辺環境とセットで近傍に滞在しやすくなります。

体長や飛び方、集まる場所を観察すると種類を推測しやすく、対策の打ち方も変わってきます。

主な小型ハエ類と特徴・弱点(整理表)

| 種類 | 主な誘因・発生源 | 見分けのポイント | 対策の軸 |

|---|---|---|---|

| ショウジョウバエ | 発酵臭、生ごみ、果実の汁 | 赤みのある眼、素早い飛翔 | 匂い源の遮断と発生源の除去 |

| ノミバエ | 腐敗物、油汚れ、微小な隙間 | 歩行が多くジャンプ様の動き | 清掃徹底と物理捕獲の併用 |

| キノコバエ | 湿った土・カビ・腐植 | 細身で黒っぽい、光に集まる傾向 | 乾燥管理と土・素材の見直し |

| チョウバエ | 排水口のヘドロ・ヌメリ | 体が毛羽立ち蛾のように見える | 排水周りの泡・熱湯・ブラッシング |

半透明の微小虫はチャタテムシか

ダンボール表面で見える半透明の非常に小さな虫は、チャタテムシの可能性があります。

チャタテムシはカビを主な餌とし、湿った紙製品に集まります。

飛翔力は低く、表面を歩くことが多い点が特徴です。

乾燥に弱いとされ、除湿と通気の改善で数が減りやすく、併せて HEPA フィルター付きの掃除機で丁寧に除去すると室内舞い上がりのリスクを抑えられます。

以上の点を踏まえると、半透明の微小虫を見かけた場合は、まず湿度管理とカビ発生の抑制が有効だと考えられます。

発生源の特定と初動対応

初動で押さえるのは次の流れです。

- 箱の由来と保管履歴を確認し、濡れや汚れの可能性を洗い出します。

- 箱の内外をライトで照らし、シミ、カビ斑点、微小虫の移動痕を点検します。

- 汚染度が高い箱は密封して廃棄し、周辺の床、巾木、棚板を中性洗剤で拭き上げます。

- 台所・排水周りの清掃と生ごみ動線の見直しを同時に行い、誘因を断ちます。

- 再利用が必要なら新品箱に切り替え、保管は乾燥・浮かせ置きに切り替えます。

これらのことから、原因の断絶と環境是正を同時に進めることが再発抑止の近道といえます。

コバエを発生させないダンボール対策と予防策

ダンボールに虫がわかない方法

収納や保管時の風通しと乾燥

新品ダンボールと再利用の基準

防虫剤やトラップの使い分け

ダンボールに虫がわかない方法

発生を未然に防ぐための基本は、湿気と餌と隠れ家を同時に減らすことです。

保管前に内容物を完全に乾かし、食品や調味料に触れた形跡のある箱は使い回さない方針にします。

置き場所は水回りや観葉植物の直近を避け、床直置きではなく台やスノコで底上げして通気を確保します。

配送で届いた箱は中身を取り出したら速やかに畳み、雨濡れや汚れがある場合は可燃ごみに回します。

必要に応じて除湿機やサーキュレーターで保管空間を乾燥寄りに調整すると、カビと誘引臭の発生を抑えやすくなります。

収納や保管時の風通しと乾燥

保管環境の指針として、通気と乾燥の二本柱を設定します。

壁から数センチ離して配置し、箱と箱の間にも隙間を確保します。

押し入れや倉庫では、除湿剤や定期的な換気、扇風機の弱運転で空気を循環させると効果的です。

湿度が上がりやすい季節は、デシカント式の除湿機やエアコンのドライ運転を活用します。

床が結露しやすいコンクリート面では、すのこや棚で浮かせて、底面の湿気を回避します。

これらの運用で、ダンボール自体が湿気を吸い込む機会を大幅に減らせます。

新品ダンボールと再利用の基準

再利用はコスト面の利点がありますが、衛生と虫害リスクを考えると基準作りが欠かせません。

再利用を許容するのは、食品や液体に触れておらず、濡れや強いシミ、匂い移り、つぶれがない個体に限定します。

外装に土や葉片が付いていた、雨天配達で濡れていた、長距離輸送で底が柔らかくなっている、といった履歴が疑われる場合は、思い切って破棄する判断が安全です。

収納目的で継続的に使うなら、厚みと強度が確かな新品を採用し、定期的に入れ替える運用にすると清潔さを維持しやすくなります。

防虫剤やトラップの使い分け

飛来個体の抑制には、物理捕獲と薬剤系の使い分けが役立ちます。

シンク周りや生ごみ動線には設置型の誘引捕獲を置き、排水系には泡タイプの洗浄でヌメリやヘドロを取り除きます。

薬剤の選定時は、メーカー公式サイトによると有効成分や対象害虫が分類表示されているとされ、用途に合致するものを選ぶことが推奨されています。

キッチン周りで使用する場合は、食品や食器にかからない運用が前提です。

なお、チャタテムシ主体のケースでは、除湿と清掃が主役で、薬剤は補助的に扱われることが多いという情報があります。

要は、発生源に対する環境是正を軸に、捕獲や予防を状況に応じて足す設計が現実的です。

コバエがダンボールから湧く理由とNG習慣|今日からの対策ガイド:まとめ

この記事のまとめです。

- ダンボールが湿るとカビが出て餌場になりやすい

- 匂い源の近くや床直置きは定着のリスクが高い

- 半透明の微小虫はチャタテムシの可能性がある

- 発生時は箱の廃棄と周辺清掃を同時に行う

- 新品箱への切り替えと通気保管が再発抑止に有効

- 捕獲と洗浄は発生源対策とセットで運用する

- 除湿機やサーキュレーターで乾燥環境を維持する

- 排水系のヌメリ除去はチョウバエ対策の基本

- 観葉植物近辺の湿りはキノコバエを寄せやすい

- 再利用可否は濡れ・汚れ・匂い移りで判定する

- 台所動線の生ごみ管理が誘引を大きく左右する

- 壁から離し底上げ保管で空気の通り道を作る

- 薬剤は対象害虫と場所に合う製品を選定する

- 定期点検と入れ替えサイクルで清潔度を維持する

- ダンボール対策は湿度・餌・隠れ家の同時管理が鍵となる