突然のかゆみや腫れに戸惑い、「もしかしてコバエに刺されたのでは?」と不安になる方は少なくありません。

しかし、台所や浴室で見かける小さなハエ類は、基本的に人を刺さない種類です。

つまりコバエが人を刺すというのは誤解です。

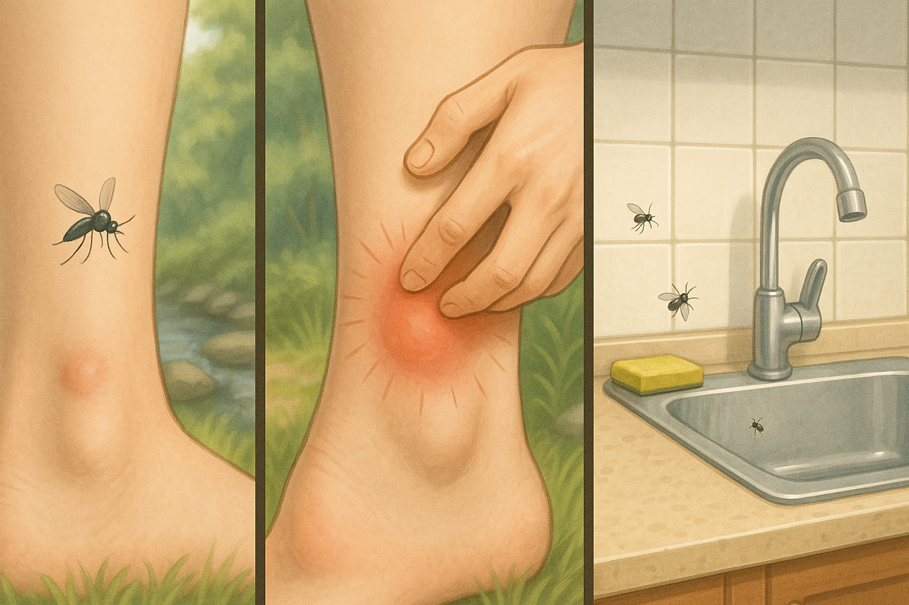

強い腫れや痛がゆさが出ている場合は、屋外で遭遇しやすいブヨによる刺咬が原因であることが多く、刺された時の症状と見分け方を知っておくと、適切な対応へ素早くつなげられます。

この記事では、刺さないコバエと刺すブヨの違いを整理し、症状の特徴、家庭でできる予防と駆除、屋外での実践的な対策、受診の目安までを丁寧に解説します。

読み進めることで、原因の切り分けに自信が持て、慌てず落ち着いて対処できるようになります。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 刺さないコバエと刺すブヨの違い

- 刺された時の症状の特徴と見分け方

- 家で発生しやすい小バエの予防と駆除

- 受診や市販薬の使い方の目安

コバエが刺すのは誤解?

ブヨとコバエの違いを比較

刺された時の症状と見分け方

コバエは病原菌を媒介する?

家で見かけるコバエの種類

発生時期と侵入しやすい環境

ブヨとコバエの違いを比較

コバエはショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエなどの小型のハエ類を指す総称で、体長はおおむね1〜5mmの範囲です。

これらは口器の形態上、吸血に適した刺口を持たないため、人の皮膚を刺して吸血する行動は確認されていません。

対照的にブヨ(ブユ・ブト)は同じハエ目でも吸血性で、皮膚表面をかみ切って出血させ、唾液中の成分を介して吸血します。

屋外の水辺や草地で遭遇しやすく、刺されると数時間〜翌日にかけて強いかゆみ、発赤、硬い腫脹が目立つのが典型です。

生息・誘引環境も明確に異なります。

コバエは台所の生ゴミや排水口のヌメリ、観葉植物の土壌など、発酵・腐敗・真菌増殖と相性のよい湿潤環境に集まるのに対し、ブヨは渓流近くの半日陰や草地で活動性が高まり、特に早朝・夕方にヒトの露出部を狙います。

症状の出方も判断材料となり、屋内でコバエを見かけただけでは皮膚症状は通常出ませんが、ブヨは遅発性の強い炎症反応が出やすく、二次感染や長引く掻痒の原因となります。

こうした違いを踏まえると、屋内で小さなハエを見た直後に強い腫れが出たケースは、実際には直前の屋外活動時にブヨに刺されていた可能性を検討するのが妥当です。

下の表に主な違いを整理しました。

| 区分 | コバエ(ショウジョウバエ等) | ブヨ(ブユ・ブト) |

|---|---|---|

| 刺すか | 刺さない | 刺す(吸血する) |

| 主な出現場所 | 台所・排水口・生ゴミ・観葉植物の土 | 渓流、草地、キャンプ場周辺など屋外 |

| 行動 | 食品や湿った有機物に集まる | 早朝や夕方に活動的で、人の露出部を狙う |

| 症状 | なし(接触のみ) | 強いかゆみ・発赤・腫脹が出やすい |

| 主な対処 | 発生源の清掃・物理捕獲 | 皮膚の鎮静、必要に応じ医療機関受診 |

以上の点を踏まえると、屋内で小さなハエを見た後の強い腫れは、種類の取り違えである可能性が高いと考えられます。

刺された時の症状と見分け方

屋外活動の後、皮膚の違和感が数時間たってから目立ってくる場合は、原因の切り分けが判断の第一歩になります。

ブヨ(ブユ・ブト)の刺咬では、早い人でも数時間、遅い人では翌日にかけて反応が強まり、強いかゆみ、はっきりした赤み、触ると硬い腫れが生じやすいとされています。

体質によっては水ぶくれができたり、熱感や痛がゆさで眠れないと訴えるケースもあります。

専門機関の解説では、ブヨの唾液成分に対する過敏反応が炎症を増幅させると説明されており、症状が持続・増悪する場合はステロイド外用薬による治療や医療機関での適切な評価が案内されています。

観察のポイントは、発生した場所、症状の時間経過、そして病変の分布です。

ブヨは渓流沿いの遊歩道や草地など屋外で活動しやすく、足首やふくらはぎ、サンダルのストラップ周囲など露出部に局在しやすい傾向があります。

刺された直後は目立たなくても、半日から翌日にかけて急に腫れが増し、衣類の圧迫が不快になる、靴が当たると痛いといった訴えにつながることが少なくありません。

反対に、屋内で小さなハエ(コバエ)を見た直後に起きる軽いムズムズ感や点状の赤みのみで強い腫れが出ない場合は、接触刺激や別の吸血昆虫(蚊など)による可能性を幅広く考えるほうが整合的です。

判断材料を具体化すると、次のような手がかりが役立ちます。

まず、時系列では「屋外にいた時間帯」と「症状が強まったタイミング」を紐づけることが有用です。

ブヨは早朝や夕方に活動が高まりやすいとされ、これらの時間帯に水辺や草地で過ごしていた場合は疑いが高まります。

次に、病変の形態です。

蚊に近い刺され痕は境界が比較的なだらかで、数時間以内にかゆみが強まって引いていくことが多いのに対し、ブヨでは腫脹の幅が広く、硬く盛り上がり、圧痛や熱感を伴いやすいのが特徴として語られています。

さらに、痕の数や並びも手掛かりになります。ノミやトコジラミでは直線状・集簇状に複数現れることがありますが、ブヨは局所に数カ所、あるいは単発で強く出るケースが目立ちます。

自宅での初期対応は、冷却と掻かない工夫が基本です。

流水や保冷材で患部を冷やし、入浴時は熱い湯で温め過ぎないことが、かゆみの閾値を下げるうえで現実的です。

ドラッグストアで入手できる抗ヒスタミン成分の内服や、かゆみ止め外用の併用は選択肢となりますが、赤みが急速に拡大する、強い腫れや痛みで生活に支障が出る、水ぶくれが破れて滲出液が続く、小児や持病のある人で全身症状を伴う、といった場合は、早めに皮膚科や医療機関の評価を受けることが安心材料になります。

とりわけステロイド外用の適応や強さ、使用期間は個々の病勢で調整が必要とされるため、独断で長期使用を続けるより医療者の指示に沿うほうが安全です。

一方、屋内での小バエの目撃と症状を関連づけすぎない視点も大切です。

コバエと呼ばれるショウジョウバエ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエなどは、主として生ゴミや排水口、湿った鉢土などに誘引される衛生害虫であり、吸血器官を持たないと説明されています。

そのため、家の中でコバエを見かけただけの場面で、局所の激しい腫れや遅れて増悪する症状が生じる場合は、直近の屋外活動を含めた別の原因(ブヨ、ブユ、アブ、ヌカカなど)を検討するのが合理的です。

発生場所、行動歴、症状の出方を一体で確認することで、対処(環境管理か、皮膚症状の治療か)の優先順位がぶれにくくなります。

コバエは病原菌を媒介する?

コバエ全般は、フンや汚水に由来する微生物を体表に付着させて運ぶ可能性が指摘される一方で、浴室や排水まわりに現れるチョウバエについては、現在のところ病原ウイルスや病原菌の媒介は知られていないとされています。

ただし、食品衛生の観点では、ノミバエなどが食品に潜り込み産卵し、まれに消化器のハエ症を引き起こした例があるという専門会社の資料があります。

このため、キッチンでは発生源の清掃や食品の密閉保管が衛生管理の要となります。

要するに、刺して積極的に病原体を注入するタイプではありませんが、汚れを介した二次的なリスクはゼロとは言い切れません。清潔維持と発生源対策が実害の低減に直結します。

家で見かけるコバエの種類

家庭内で目立つ種類には次のような傾向があります。

ショウジョウバエは果物や発酵食品に誘引され、春と秋に活動が増えやすいとされます。

ノミバエは素早く床面を歩き回る性質があり、生ゴミや排水の汚れが発生源になりがちです。

チョウバエは排水口のヌメリやヘドロで幼虫期を過ごし、浴室や洗面所の壁に止まっている姿が見られます。

キノコバエは観葉植物の土や腐植質の多い用土で発生しやすく、室内に持ち込まれた鉢から広がることがあります。

それぞれの好む環境が違うため、種類ごとの発生源を想定して掃除の重点を置くと抑制効果が高まります。

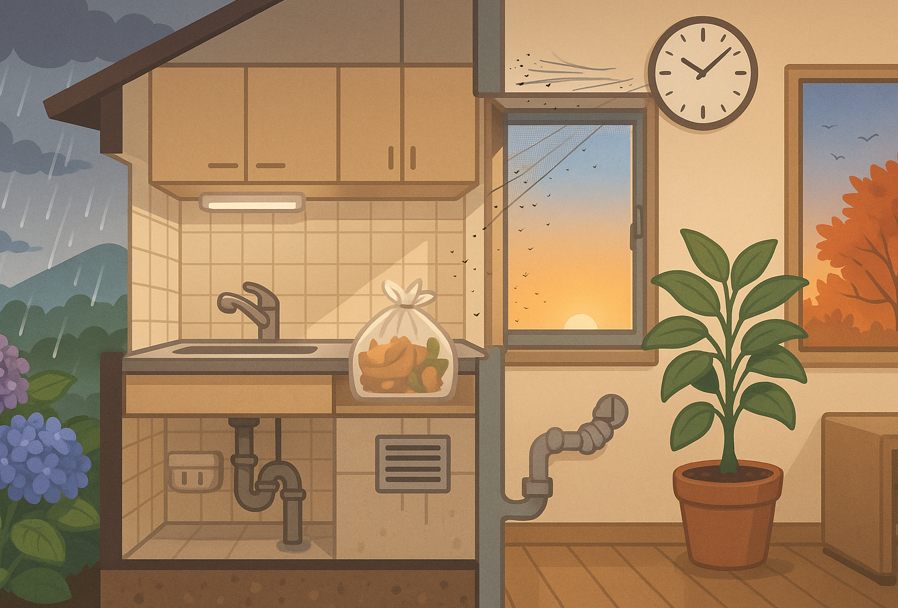

発生時期と侵入しやすい環境

小バエは概ね気温と湿度が高い季節に増えます。

梅雨から秋にかけては、台所の生ゴミや排水口のヌメリ、観葉植物の水やり後の湿った土など、発生条件が整いやすくなります。

屋外では雨後の晴天や朝の時間帯に小型のキノコバエ類が網戸をすり抜けて侵入する相談が自治体に寄せられており、早朝や午前中は窓の開放と換気扇使用を控える、網戸の隙間をテープでふさぐ、網戸や窓枠に虫よけを塗布する、といった対策が推奨されています。

季節と時間帯を意識した抑止策が有効です。

コバエが刺すのは勘違い?コバエ対策とブヨ対処法

台所や排水口の予防対策

観葉植物と土での発生対策

めんつゆトラップの注意点

鎮静や受診の判断基準

台所や排水口の予防対策

台所での対策は、発生源と誘引源を断つことが核心です。

生ゴミはその日のうちに袋の口を固く結んでフタ付きのゴミ箱に入れ、収集日まで冷凍して臭いを抑える方法も有効です。

シンクの三角コーナーは使わない、または使用後に必ず洗浄して乾燥させます。

排水口はゴミ受けと排水トラップを外し、ブラシやパイプ用クリーナーでヌメリを除去して乾燥させると産卵基質を減らせます。

浴室や洗面所では、排水口のヘドロやエプロン内部の汚れが温床になります。

定期的な洗浄で幼虫期を絶ち、換気で湿度を下げることが再発防止につながります。

これらの積み重ねが、コバエの居場所を作らない住環境につながります。

観葉植物と土での発生対策

観葉植物に集まるキノコバエは、土の表面に産卵するため、水はけと乾燥の管理が要点です。

受け皿に水を溜めない、表土を軽石や赤玉など無機質の資材に替える、必要に応じて一度屋外で鉢を乾かすなどの工夫で発生が落ち着きます。

屋外に置いていた鉢を室内に戻す際は、成虫の同伴や卵の持ち込みを避けるため、表土の入れ替えを検討してください。

また、早朝に窓を開ける習慣がある場合は、侵入ピークと重なることがあります。

侵入抑止として、細かい網目の網戸や、サッシの隙間を塞ぐ気密テープの活用も役立ちます。

発生源と侵入経路を同時に抑える発想が効果的です。

めんつゆトラップの注意点

めんつゆや酢に洗剤を加える自作トラップは、ショウジョウバエに一定の誘引効果があります。

いっぽうで、設置場所や対象種が合わないと捕獲効率が上がらない点に留意してください。

特に排水口起源のチョウバエや、土起源のキノコバエには効きにくい場合があります。

また、香りの強い誘引液を長期間放置すると、別の害虫を呼ぶ懸念もあります。

1週間を目安に更新または撤去し、並行して発生源の清掃を行うと、トラップ頼みにならずに再発防止へつながります。

市販の捕獲器や電撃式捕虫器を併用する選択肢もありますが、いずれも発生源対策とセットで考えることが成果の近道です。

鎮静や受診の判断基準

屋外での活動後に目立つかゆみや腫れが出たときは、原因の切り分けと初期対応が落ち着きを取り戻す近道です。

ブヨ(ブユ・ブト)が疑われる場合は、まず患部を冷やし、掻破を避けることが基本になります。

冷却は血管の拡張と炎症性物質の拡散を抑える目的があり、保冷材をタオルで包んで一定時間あてる方法が現実的です。

入浴時は熱い湯を避け、石けんの強擦は刺激となるため控えると、かゆみの増悪を抑えやすくなります。

皮膚科領域の解説では、ブヨの唾液成分に対する遅延型の過敏反応で炎症が強く出るとされ、局所の赤みや腫脹、熱感、痛がゆさが数時間から翌日に増す経過が典型と説明されています。

こうした炎症が持続する場合は、ステロイド外用薬によるコントロールが選択肢とされ、適用部位や強さ、期間は病勢に応じて医療者が判断するのが望ましいと案内されています。

市販の対症療法としては、抗ヒスタミン成分の内服でかゆみの閾値を下げる方法や、局所麻酔成分・抗ヒスタミン成分配合の外用薬で一時的な不快感を和らげる方法が挙げられます。

ただし、自己判断で長期使用を続けると症状像を覆い隠してしまうおそれがあるため、強い炎症が続くときは受診で治療方針を整えるほうが安全だと考えられます。

外用薬は擦り込まず薄く塗布し、被覆で密閉しすぎないこと、日焼け直後の皮膚や粘膜への塗布を避けることなど、基本的な使用上の注意も役立ちます。

医療機関を検討する目安としては、痛みや腫れが著しく日常生活に支障している、発赤や腫脹の範囲が急速に広がる、水疱が破れて滲出液が続く、発熱や倦怠感など全身症状を伴う、顔面や首など腫脹で機能障害が懸念される部位の病変、小児や高齢者、妊娠中、糖尿病など基礎疾患がある、既往のアレルギーで強い反応歴がある、といった状況が挙げられます。

これらの所見は二次感染や重いアレルギー反応の早期兆候と重なる可能性があるため、早めの評価が安心材料になります。

一方、屋内でコバエを見た直後に起きる軽いムズムズ感や点状紅斑のみで、大きな腫れや硬結が生じない場合は、接触刺激や別の吸血昆虫による反応の可能性も含めて落ち着いて観察する余地があります。

コバエと総称される小型ハエ類は吸血器官を持たないと説明されており、強い局所炎症が遅れて増悪する経過は整合しにくいため、直近の屋外行動歴、特に水辺や草地での滞在、早朝・夕方の活動時間帯との一致がないかを振り返ることが、原因の切り分けに役立ちます。

経過観察では、腫れの最大径や発赤の境界、触れたときの熱感や圧痛の程度を半日ごとに簡単に記録しておくと、受診時の説明が具体的になります。

衣類や靴での機械的刺激を避け、就寝時は爪を短く整える、綿素材で通気を確保するなどの環境調整も、掻破による悪化を防ぐ上で有用です。

以上のポイントを押さえておくと、鎮静に向けた自宅ケアと受診の切り替えが判断しやすくなります。

コバエが刺すのは誤解?コバエとブヨとの違いと対処法を徹底解説:まとめ

この記事のまとめです。

- コバエは基本的に刺さないため腫れが強ければ別要因

- ブヨは吸血し遅れて強い腫れが出やすい特徴

- 屋内の小バエは発生源清掃と乾燥維持が鍵

- キッチンでは生ゴミ密閉と排水口のヌメリ除去

- 浴室や洗面はエプロン内部やオーバーフローも清掃

- 観葉植物は表土の無機化と水やり管理を徹底

- 自作トラップは対象種と設置場所の適合が重要

- 香り誘引の容器は一週間程度で更新や撤去が無難

- 網戸の隙間対策と早朝の開放抑制で侵入を低減

- ノミバエは食品衛生上の懸念があるため密閉保管

- チョウバエは病原体媒介は未確認という解説がある

- ブヨ刺咬は皮膚科情報ではステロイド外用が選択肢

- 痛みや腫れが強いときは早めの医療機関受診が安心

- 屋外の行動歴と刺された部位で原因の推定が容易