耳元で突然鳴るプーンという音に悩まされ、コバエが耳元でうざすぎると感じている方は少なくありません。

その不快感は偶然ではなく、呼気の二酸化炭素や室内の匂い、湿度、発生源の有無といった条件が重なることで起こりやすくなります。

本記事では、まず耳元の音の正体を整理し、台所や排水口、観葉植物、網戸といった場所ごとの原因を丁寧に切り分けます。さらに、コバエは体臭を好む?という疑問に科学的背景を添えて解説し、コバエが寄ってくる人の特徴として現れやすい生活習慣や住環境の傾向を具体的に示します。

発生源を見極める観察ポイント、家庭で実践できる安全な対処手順、そして再発を防ぐ日々の整え方まで、順を追ってわかりやすくまとめました。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 耳元の羽音の正体と種の見分け方

- 発生源を台所・水回り・植物・家屋で特定できる

- 家庭内でできる安全性に配慮した駆除手順

- 再発を防ぐ予防と習慣化のコツ

コバエが耳元でうざすぎる原因

耳元で鳴る虫は何?

コバエが寄ってくる理由

コバエは体臭を好む?

コバエが寄ってくる人の特徴

種類別に発生源を特定する

耳元で鳴る虫は何?

静かな室内で突然耳元に届くプーンという高音は、翅を毎秒数百回振動させる小型ハエ類や蚊が、顔の周囲で滞空・旋回することで生じる近接音が原因と考えられます。

空気の流れが少ない夜間は、呼気由来の二酸化炭素や皮膚ガスが頭部周辺に滞留しやすく、そこに昆虫が集まるため音が強調されやすくなります。

家の中では場所ごとに関与しやすい種が異なり、台所周辺では熟果や生ゴミを好むショウジョウバエ類、浴室・トイレでは排水のスカムに依存するチョウバエ類、観葉植物付近では湿った用土や真菌類を好むキノコバエ類が典型です。

挙動にも差があり、ノミバエは机や床を素早く走るように移動してから飛び立ちやすく、チョウバエはふわふわ滞空して壁面で静止することが多い、といった観察は発生源の推定に役立ちます。

一口にコバエと言っても実体は総称で、主なグループだけでもショウジョウバエ、キノコバエ、ノミバエ、チョウバエに分かれ、好む場所・餌・動きが違います(出典:アース製薬 害虫を知る「コバエの種類・生態」)

耳元の羽音は単一の原因ではなく、時間帯や部屋の環境によって主役が入れ替わる、と理解しておくと対処を選びやすくなります。

| 室内の場所 | 関与しやすい種 | 挙動の手がかり | 発生源のヒント |

|---|---|---|---|

| 台所・食卓 | ショウジョウバエ、ノミバエ | 素早い直線移動や短距離のホバリング | 生ゴミ、熟果、調味料のしみ、アルコール残渣 |

| 浴室・トイレ | チョウバエ | 低速でふわふわ飛行、壁で静止 | 排水口のスカムやヘドロ、湿った髪・皮脂の蓄積 |

| 観葉植物周辺 | キノコバエ | 鉢の周りを細かく往復 | 過湿の用土、鉢皿の残水、表土のカビや真菌類 |

コバエが寄ってくる理由

小型ハエ類は、発酵・腐敗に伴う匂い、二酸化炭素、湿度、暗がりや物陰といった環境手掛かりの組み合わせに反応します。

台所では熟した果物やアルコール・糖分を含む調味料、開封容器の液だれやキャップ周りのベタつきが匂い源になりやすく、浴室や排水口ではスカムやヘドロが幼虫の生活基盤になります。

観葉植物では、常に湿った用土と真菌類の増殖が成虫の誘引と産卵場所の提供につながります。

昆虫は人の呼気に含まれる二酸化炭素や皮膚から放出される揮発性化合物を近接の目印に利用します。

夜間は換気量が減って匂いが滞留し、照明の少なさから安全に接近できるため、耳元での滞空や旋回が起きやすくなります。

要するに、匂い(発酵・腐敗・人体由来)・水分(湿気・残水)・有機物(餌・産卵基質)・隙間(侵入経路)という四つの条件がそろうほど、侵入と定着が同時並行で進みやすいと言えます。

コバエは体臭を好む?

小型ハエ類は、汗や皮脂に含まれる揮発性成分、飲酒後の呼気に含まれるエタノールや代謝物、整髪料や香水の芳香成分など、複数の化学的手掛かりに反応するという知見が紹介されています。

とくに、呼気の二酸化炭素は近距離での探索行動を促しやすく、発酵環境を示すエタノールは餌や産卵資源の目印になり得る、とされます。

実験研究では、ショウジョウバエが活動的な状態では二酸化炭素に誘引され、低活動時には忌避が強まるという報告があり、行動状態によって匂いへの反応が変化する可能性が示唆されています。

したがって、夜間に耳元へ寄りやすい背景には、呼気の二酸化炭素と皮膚ガス、室内の微小な気流の停滞、ヘア製品や香水の香りといった要素が重なり、接近のトリガーが複合的に増えることが関係していると考えられます。

過度に不安になる必要はありませんが、寝室の換気や整髪料の使用タイミングを見直すだけでも、近接行動は和らぎやすくなります。

コバエが寄ってくる人の特徴

日常の些細な習慣が重なると、室内の匂いと水分が増え、結果として昆虫の探索行動にとって魅力的な環境が形成されます。

食後の食器を長時間放置する、生ゴミをその日のうちに密封・搬出しない、浴室の排水口清掃が週単位で後回しになる、観葉植物に毎日少量ずつ水を与え続けて常時湿潤が続く、香りの強い整髪料や香水を就寝直前まで使用する、といった行動は誘因の蓄積につながります。

視覚面でも差が出ることがあり、黒や濃色の衣類は背景のコントラストが低い暗所で認識されやすく、腐敗物や樹液の視覚手掛かりと似たトーンを示すと解釈されることがあります。

加えて、在宅時間の長い部屋が薄暗く、換気回数が少ないと、匂いが滞留して探索対象として選ばれやすくなります。

以上の点を踏まえると、生活動線に沿って匂い源の管理を前倒しし、湿度と換気を整えることが、耳元への接近を減らす現実的な近道と言えます。

具体的には、食器は当日中に洗浄・乾燥、生ゴミは密封して屋外へ、浴室は使用後に水気を拭き上げ、観葉植物は表土が乾いてから十分量を与えるメリハリ給水に切り替える、といった小さな改善が積み重なるほど効果が表れやすくなります。

種類別に発生源を特定する

種の切り分けは、発生場所と見た目の特徴を同時に確認するのが近道です。次の表は家庭で多い4種の要点です。

| 種類 | 主な発生場所 | 好むもの | 動きの特徴 | 有効対策の要点 |

|---|---|---|---|---|

| ショウジョウバエ | 台所・生ゴミ・果物周り | 熟果・調味料・アルコール | 小型で素早い | 生ゴミ即日密封、容器洗浄、誘引トラップ併用 |

| ノミバエ | 台所・食卓・排水近く | 腐敗有機物全般 | 走るように速い | 発生源除去、飛翔と歩行の両方を狙う薬剤 |

| チョウバエ | 浴室・トイレ・排水周り | スカム・ヘドロ | ふわふわ停滞 | 排水系の物理清掃と熱湯、幼虫対策が中心 |

| キノコバエ | 観葉植物の鉢・腐葉土 | 真菌類・根周り | 細身でスリム | 乾湿の管理、用土更新、防虫土や表土覆い |

要するに、台所か水回りか植物かで区分し、見た目と動きで照合すれば発生源に到達しやすくなります。

コバエが耳元でうざすぎると思った時の対策

台所と生ゴミの即日管理

排水口と浴室のスカム除去

観葉植物と土の保湿見直し

網戸と隙間の侵入経路封鎖

台所と生ゴミの即日管理

台所での増殖を止める最短ルートは、匂い源の即日コントロールです。

生ゴミは水気を切って密封し、その日のうちに屋外へ移動します。三角コーナーや排水バスケットは、目視で残渣がなくてもぬめりが残ります。

中性洗剤で洗浄後に熱めの湯で流し、週1回は漂白や酸素系クリーナーでバスケットと受け部品を浸け置きします。

熟した果物や開栓済みの酒・調味料は、蓋の閉まり具合やボトルの液垂れを拭き取り、保管場所を密閉空間に移します。

誘引トラップはショウジョウバエ類に特に有効とされ、めんつゆや酢に洗剤を数滴加えた溶液は表面張力を下げて沈みやすくなります。

ただし、1週間放置すると内部が新たな発生源になることがあるという情報があります。

必ず定期交換し、子どもやペットの手の届かない位置に置くことが求められます。

メーカーの家庭用殺虫製品では、適用害虫がパッケージで種別に示されているとされています。

表示に従い、食品に触れない運用範囲で使用するのが安全性の面で推奨されています。

排水口と浴室のスカム除去

チョウバエ類は幼虫が排水管壁のスカムやヘドロに依存します。

表面の成虫だけをスプレーで落としても再発するため、幼虫の生息基盤を断つ作業が中心になります。

まず、ヘアキャッチャーやトラップを外し、ブラシでぬめりを物理除去します。

そのうえで、配管対応のパイプクリーナーを表示に従って使用し、反応時間を守って十分に水で流します。

熱湯は60〜70℃程度が目安とされ、これ以上では配管素材を傷める恐れがあるという情報があります。

夜間に浴室や洗面の換気を継続し、湿度を下げると定着しづらくなります。

夜行性の成虫は壁面で休むため、清掃後に水気を拭き取るだけでも停留を減らせます。消毒や薬剤の使用については、製品の安全性と適用害虫の表示に従うことが前提とされています。

観葉植物と土の保湿見直し

キノコバエ類は湿った用土と真菌類を好み、過湿状態が続くと発生しやすくなります。

鉢土の表層が乾いてから水やりを行い、鉢皿の溜水はその都度捨てます。

表土を赤玉小粒や化粧砂、バーミキュライトなどで薄く覆うと産卵しづらくなります。

古い腐葉土には卵や蛹が混入している場合があり、著しく発生しているときは植え替えと用土更新が近道です。

園芸用の防虫土や、根を傷めない範囲での粒剤・スプレーは、園芸用途に適用害虫が記載された製品に限定し、室内使用可否を確認することが推奨されています。

風通しの良い場所へ移動し、サーキュレーターで緩やかに空気を動かすと乾湿のメリハリが付き、菌糸の繁茂も抑えられます。以上の点を踏まえると、過湿の是正と表層管理が再発予防の主軸になります。

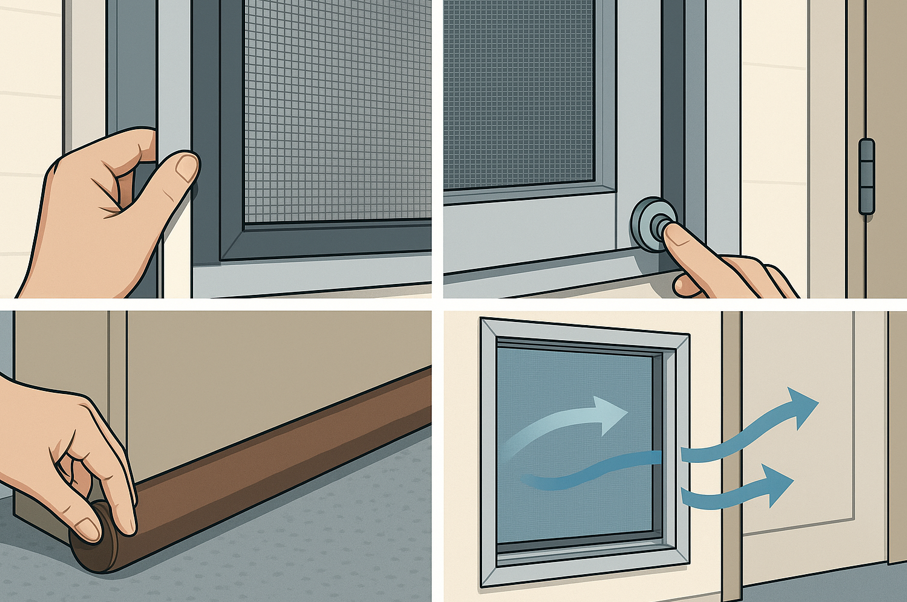

網戸と隙間の侵入経路封鎖

体長2〜5ミリの小型個体は、網戸のメッシュや建具の隙間から侵入します。

網戸は24メッシュ以上の細かいタイプが推奨され、フレームの歪みや戸車の摩耗でできる上下の隙間は調整や隙間テープで補えます。

キッチンや浴室の換気扇は給気側の窓を限定して開け、空気の流入経路をコントロールすると、余計な隙間からの侵入を減らせます。

屋外照明の色温度を下げる、玄関を開け放しにしない、ベランダの排水周りを清掃するなど、家屋外の誘因も併せて減らすと効果が高まります。

空間噴霧のタイプは、人が在室する環境での使用可否や換気条件が製品ごとに異なるとされています。

使用前にパッケージの注意事項を確認する姿勢が大切です。

コバエが耳元でうざすぎる悩みを解決する発生源別の実践的対処法:まとめ

この記事のまとめです。

- 夜間の羽音は呼気と匂いに反応した接近行動が要因

- 台所は生ゴミ密封と容器洗浄の即日運用が基本

- 排水口の物理清掃と適切な温度の熱湯で幼虫対策

- 観葉植物は過湿改善と表土の覆いで産卵を抑制

- 網戸のメッシュ強化と隙間テープで侵入を遮断

- ショウジョウバエには誘引トラップが有効とされる

- チョウバエ対策はスカム除去と配管メンテが中心

- ノミバエは発生源除去と歩行・飛翔両対応が要点

- キノコバエは用土更新と風通し改善で再発を抑える

- 香りの強い整髪料や飲酒後の呼気は誘因となり得る

- 黒や濃色の衣類と暗所滞在は接近を助長しやすい

- 誘引液は定期交換し二次発生を防ぐことが必要

- 薬剤は適用害虫表示と使用環境の確認が前提

- 換気の導線設計で侵入経路を限定すると有利

- 習慣化した清掃サイクルが長期的な再発防止に直結