コバエは何度で死ぬ?という疑問は、発生の仕組みを理解して効果的な対策につなげるための出発点になります。

家庭で見かける小型のハエは複数の種類が混在し、生態は少しずつ異なりますが、コバエの生息温度の傾向を押さえ、さらにハエが生きられる温度の幅を把握しておくと、季節や室温、台所や観葉植物まわりの環境に合わせて無理のないコントロールがしやすくなります。

本記事では、活動が鈍りやすい温度帯や弱りやすい条件、卵や幼虫と成虫で異なる耐性の違いを整理し、冷暖房や換気の使い分け、発生源を狙った個別対処までを順を追って解説します。

仕組みを知ることで、再発を抑えながら家事の負担を増やしすぎない現実的なやり方が見えてきます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 活発になる温度帯と弱る温度帯の基礎

- 住まいで起きる発生要因と季節差

- 冷房暖房やお湯を使う現実的な対策

- 再発を防ぐ日常の管理ポイント

コバエは何度で死ぬ?基礎知識

コバエの生息温度

ハエが生きられる温度は?

コバエが全滅する気温の目安

寒い部屋でもコバエは発生する?

コバエは冬どうしてる?

コバエの生息温度

家庭で見かけるコバエ類は、ショウジョウバエやキノコバエ、ノミバエなど複数のグループに分かれます。

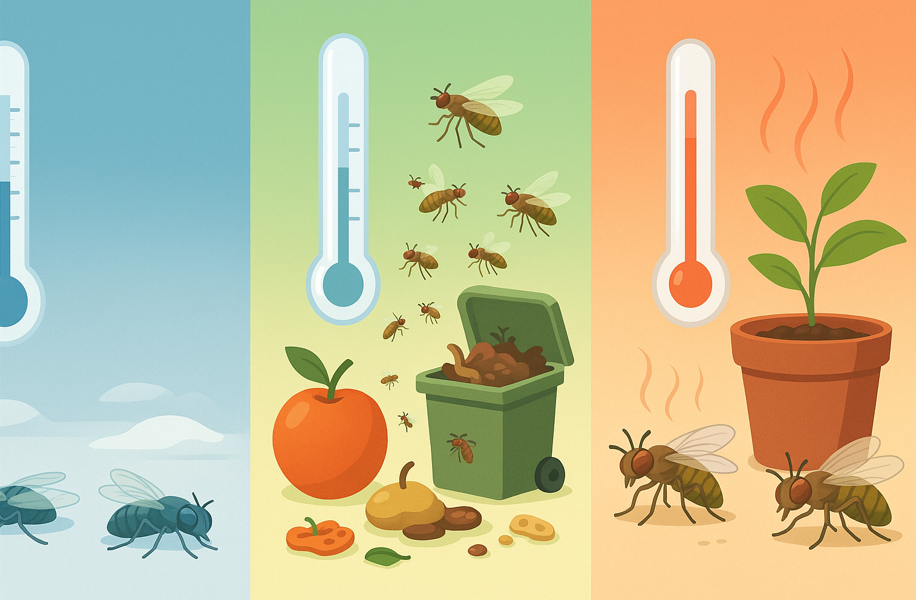

一般に多くの小型ハエは温暖な環境で活動が盛んとされ、室内ではおおむね20〜30℃の範囲で繁殖速度が上がると説明されています。

反対に15℃を下回ると発育や産卵が鈍り、10℃近くでは動きが緩慢になりやすいとされます。

ただし、同じ室温でも湿度、餌となる有機物の量、暗所の有無、気流などの条件で体感的な生息性は変化します。

台所や排水口、観葉植物の用土、生ゴミ周りの微気候は、室温より2〜3℃高いことがあり、そこが小さな温室のように機能して個体群を支えることがあります。

以上の点から、単純に室温だけを見るのではなく、局所的に暖かく湿った場所を減らすことが、生息温度のコントロールにつながると考えられます。

ハエが生きられる温度は?

ハエが生きられる温度は、種類と発育段階(卵・幼虫・蛹・成虫)で幅があります。

成虫は短時間であれば低温や高温に耐える場合があり、幼虫や卵は相対的に環境変化に弱いとされています。

低温側では、5℃前後まで下がると多くの種で活動が停止に近づき、長く続けば致死リスクが上がるという情報があります。

高温側では30℃を超えても短時間なら活動可能ですが、35℃を超えるとストレスが増し、湿度が低いと乾燥で弱るとされています。

なお、急激な温度変化は同じ温度でも負荷が増します。

換気や冷暖房で環境を急に変えるのではなく、発生源へのピンポイント対処を組み合わせる方が効果的と考えられます。

温度帯と一般的な状態(目安)

| 温度帯 | 一般的な状態の目安 |

|---|---|

| 5℃未満 | 多くで活動困難、長期で生存低下とされる |

| 10℃前後 | 動きが鈍る、発育停滞しやすい |

| 20〜30℃ | 繁殖と活動が盛んになりやすい |

| 35℃以上 | ストレス増、乾燥で弱りやすいとされる |

コバエが全滅する気温の目安

室内で一律に全滅する単一の温度を示すことは難しく、実際の致死には温度だけでなく、暴露時間、湿度、発育段階、隠れ場所の有無が関わります。

高温では、乾燥と酸素欠乏が重なると致死に近づきやすいとされていますが、短時間では生き残る個体が出やすく、現実的には発生源の除去と物理的な殺虫処理を併用する方が確実です。

逆に低温では、5℃未満の環境が長く続けば個体群は維持されにくいとされていますが、台所や浴室の排水口、家電裏の温かい空気溜まりなどの局所で生き残ることがあります。

したがって、特定の温度だけに頼るのではなく、温度管理は対策の一部として位置づけるのが現実的です。

寒い部屋でもコバエは発生する?

寒い部屋でも発生は起こり得ます。

理由は二つあります。第一に、発生源が室温より高温多湿になりやすい点です。生ゴミ、排水トラップ、湿った用土などは微生物活動で温度がわずかに上がり、そこで幼虫が生育することがあります。

第二に、室温が低くても日中のスポット加温や家電の排熱によって、局所的な快適ゾーンが生まれるためです。

寒さで活動が鈍ることは抑制要因になりますが、卵や蛹が残ると気温上昇時に再び増えます。

低温だけで抑え込もうとするより、発生源の除去、乾燥化、捕獲や殺虫の併用が求められます。

コバエは冬どうしてる?

屋外性の強い種では、低温期に卵・蛹・成虫のいずれかの形で休眠状態に近い過ごし方をするとされています。

屋内では、通年で一定の個体群が小規模に維持され、春以降に急増するケースが典型的です。

集合住宅では、配管スペースや共有排水の暖かい区画が越冬場所になり得ます。

これらは住戸の温度管理だけでは手が届きにくく、排水トラップへの定期的な注水、封水の維持、清掃計画の見直しが有効です。

以上を踏まえると、冬のうちに発生源を洗い出しておくことが、翌シーズンの増加を抑える鍵となります。

コバエは何度で死ぬ?対策指針

コバエは気温35度だとどうなる?

コバエはエアコンの温度設定で死滅できる?

熱湯で卵幼虫を安全に駆除

氷水で排水管を八度以下に下げる

コバエは気温35度だとどうなる?

35℃は多くのコバエ類にとって生理的な負荷が高まる温度域とされ、特に乾燥が加わると体水分の損失で弱りやすいと説明されています。

ただし、短時間の暴露では致死に至らない個体が残る可能性があり、隙間や湿った基質が避難所として機能します。

室内で35℃を作り出しても、家具裏や排水口内の温度は届きにくく、実用上の全滅には結びつきません。

したがって、35℃を目標にするのではなく、発生源を断ち、局所に確実に作用する手法を併用する方が再現性の高い結果につながります。

コバエはエアコンの温度設定で死滅できる?

冷房や暖房の設定のみで室内のコバエを死滅させることは現実的ではありません。

冷房で18℃前後に下げても、排水口や用土などの局所は暖かく保たれ、卵や幼虫が残りやすいからです。

暖房で高温を狙っても、空気の層状化や陰の湿った場所まで十分な温度が伝わりにくい傾向があります。

エアコンはあくまで補助的に使い、除湿で乾燥化を進める、換気で発酵臭や有機物の匂いを拡散させない、といった衛生管理と組み合わせるのが現実的です。

再発防止には、温度の一本勝負ではなく、発生源の物理除去と封じ込めが要点になります。

熱湯で卵幼虫を安全に駆除

排水口やシンク周りでは、熱湯をゆっくり流す方法が局所的に有効とされています。

一般家庭では60〜80℃程度のお湯を少量ずつ時間をかけて注ぐやり方が推奨されることが多く、卵や幼虫、バイオフィルムの剥離に役立つと説明されています。

やけどや設備損傷のリスクを避けるため、沸騰直後の湯を一気に流すのは控え、素材の耐熱表示を必ず確認してください。

また、U字トラップ内の封水が十分でないと上流から再侵入します。

熱湯後は常温水で封水を回復し、仕上げにブラシやパイプクリーナーでぬめりを落とすと効果が持続しやすくなります。

注意点

- 塩素系と酸性洗剤の混用は危険性が指摘されています

- ガラス・樹脂・パッキンの耐熱限界を事前に確認すると安心です

氷水で排水管を八度以下に下げる

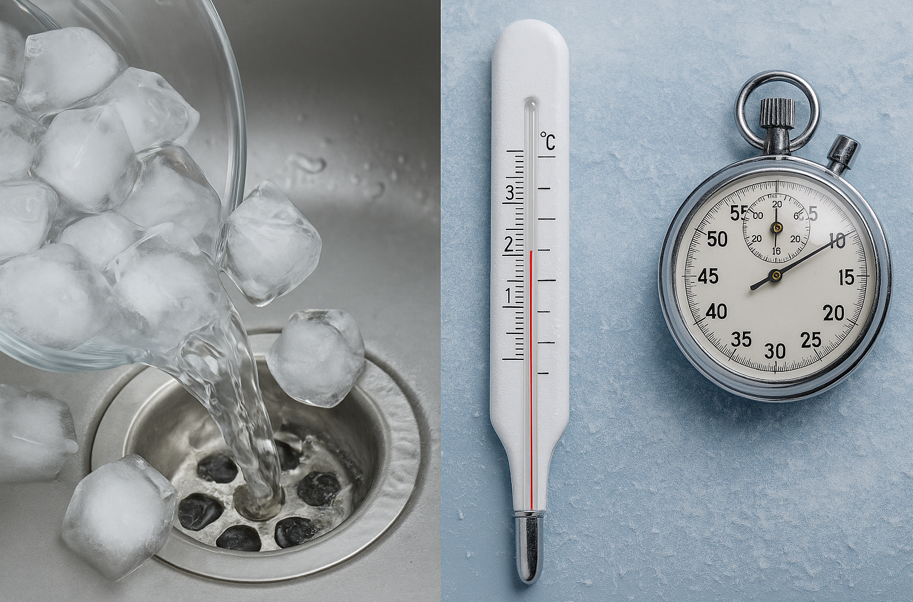

排水口内部の温度を一時的に8℃以下へ下げると、幼虫の活動が鈍るとされています。

氷水や氷を封水部に接触させ、数分〜十数分かけて温度を落とし、その後にブラシ清掃や洗浄剤を併用すると、物理的な除去効率が上がります。

低温だけで致死を狙うのではなく、低温で動きを止めてから機械的に除去する段取りが現実的です。

冷蔵庫の自動製氷を活用し、週に1回の短時間メンテナンスとして組み込むと、再発の波を抑えやすくなります。

コバエは何度で死ぬ?35度や5度で起きる変化と家庭でできる対策:まとめ

この記事のまとめです。

- 室内の多くのコバエは20〜30℃で活発になりやすい

- 10℃付近で動きが鈍く長期では個体群維持が難しい

- 5℃未満が続く環境では生存率が下がるとされる

- 35℃以上はストレスが増し乾燥で弱りやすい

- 温度だけで全滅は難しく暴露時間と湿度が関与する

- 発生源の有機物と湿りを絶つことが最優先になる

- 排水口と生ゴミ周りの微気候が繁殖を支えることがある

- 冷房や暖房設定だけで死滅は現実的でない

- 低温で動きを止め物理除去を組み合わせると効果的

- 熱湯は60〜80℃を少量ずつ使い設備の耐熱を確認する

- 封水の維持とぬめり除去が再侵入抑制の要点になる

- 冬は休眠的にやり過ごし春以降に増えやすい

- 家電裏や配管空間の暖かい区画が温存場所になる

- 週1回の点検と清掃で個体群の立ち上がりを抑えられる