冷蔵庫を開けた瞬間に小さな虫が視界を横切ると、食品の安全や衛生管理に対する不安が強くなります。

どこから入ったのか、なぜ冷蔵庫内で見かけるのかという疑問は自然な反応です。

本記事では、冷蔵庫にコバエがいるのはなぜという原因の整理から始め、コバエは冷蔵庫で生きられるのかを温度環境や湿度、餌となる残渣との関係で丁寧に解説します。

そのうえで、発生源を見つけるための点検ポイント、適切な温度管理と開閉の仕方、密閉保存の基本、パッキンやドレンの清掃、庫内の配置や乾燥のさせ方まで、日常で無理なく続けられる方法を具体的に示します。

さらに、再発を防ぐための習慣化のコツや、万が一見つけたときの対処手順もまとめ、家庭で実践しやすいチェックリストとして活用できるようにしました。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 冷蔵庫でコバエが見える理由と侵入経路

- 発生源になりやすい部位と見つけ方

- 安全な掃除手順と再発防止の整理方法

- 温度とコバエがホイホイの効果など実践的な対処

コバエが冷蔵庫に潜む基礎知識と原因

冷蔵庫にコバエがいるのはなぜ?

コバエは冷蔵庫で生きられる?

食品由来の卵と持ち込み対策

開閉やパッキンの隙間対策

野菜室に潜む発生源

冷蔵庫にコバエがいるのはなぜ?

冷蔵庫内で成虫が飛ぶ主な背景は、外部からの持ち込みと、内部の水分や有機物が残った環境にあります。

特に果物やカット野菜、汁漏れした惣菜は、わずかな常温滞在でも卵や幼虫の付着が起こり得ます。

さらに、開閉時に生じる温度差と湿気が結露を生み、パッキン周辺や棚の隙間に汚れが残ると、微細な餌資源となって居着きやすくなります。

主な原因と優先対処の対応表

| 主な原因 | 具体例 | 優先対処 |

|---|---|---|

| 食品の持ち込み | 熟した果物、土付き野菜 | 購入後は速やかに洗浄・拭き取り、密閉容器へ |

| 汁漏れ・飛び散り | 惣菜パックの隙間、タッパーの破損 | 速やかな拭き取り、棚板の取り外し洗浄 |

| 結露・カビ | ドア周りのパッキン、野菜室 | パッキン清掃と乾燥、野菜室の定期洗浄 |

| 排水・蒸発皿の汚れ | 冷蔵庫背面の受け皿 | 電源オフの上で取り外し洗浄・乾燥 |

以上を踏まえると、原因は単一ではなく複合的で、持ち込み抑制と汚れの即時除去の両輪が効果的と言えます。

コバエは冷蔵庫で生きられる?

家庭で見かけるコバエの多くはショウジョウバエ類やノミバエ類に分類され、変温動物であるため環境温度に強く影響を受けます。

低温下では代謝と神経活動が落ち、行動が鈍くなる一方で、短時間であれば成虫や卵が生き延びる可能性は否定できません。

冷蔵庫の開閉で一時的に温度と湿度が上がると活動が再開しやすく、開封済み食品の表面や果汁・たれの付着部など、わずかな水分と糖分がある場所にとどまることがあります。

冷蔵は増殖の抑制には有効ですが、持ち込まれた個体や付着していた卵を直ちに排除する仕組みではありません。

特に卵や蛹は外皮に守られ、成虫より低温耐性が相対的に高いとされるため、低温で発育が停止しても、温度が戻ると発育が再開する場合があります。

したがって、低温管理と同時に、庫内の清掃や食品の密閉、液だれの拭き取りといった衛生管理が鍵となります。

冷蔵庫の目安温度は家庭では10℃以下、冷凍庫は−15℃以下が推奨の目安とされています。

これは細菌の増殖抑制を目的とした温度基準ですが、同様に昆虫類の活動も低温で鈍化します。

ただし、低温は「殺す」条件ではなく「動きを止める・発育を遅らせる」条件である点を理解しておくと、対策の優先順位が明確になります。(出典:厚生労働省「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント)

低温とコバエの挙動の目安

| 温度帯 | 成虫の反応の目安 | 卵・幼虫の反応の目安 | 家庭での対策の考え方 |

|---|---|---|---|

| 常温(20〜25℃前後) | 活発に飛翔・摂食し産卵が進む | 発育が早い | 生ゴミや果物の常温放置を避け密閉保管 |

| 10〜15℃ | 行動が目に見えて鈍化 | 発育が遅延 | 冷却と同時に甘汁や液だれの拭き取りを徹底 |

| 5〜10℃(一般的な冷蔵帯) | 多くの個体で不活発状態 | 発育停止または著しい遅延 | 密閉容器の活用と庫内清掃で餌源を断つ |

| 0〜5℃に近い低温 | 動けない個体が増え生存は短期的 | 発育は実質停止 | ドア開閉を最小化し温度上昇を抑制 |

| −15℃以下(冷凍帯) | 多くの成虫が短時間で致死的ダメージ | 卵や蛹も凍結で致死しやすいが例外あり | 冷凍での長期保存は再発育を防ぐ補助手段 |

冷蔵庫での持ち込みと残存の典型パターン

- 果物や野菜の表面に付着した卵や微小幼虫が、洗浄不十分のまま庫内に入る

- ソースやジュースのキャップ周りに糖分が残り、短時間の餌場になる

- ドア開閉が多く、庫内が一時的に温まり結露が発生し滞在しやすくなる

これらの要因が重なると、低温下でも数時間から数日の短期間は生存し得ます。とはいえ、恒常的な繁殖サイクルが成立する可能性は低く、温度管理と衛生管理を両輪で行えば、目撃頻度は大きく下げられます。

対処方法

- 温度管理:庫内は目安として10℃以下を維持し、温度計で点検します。冷気の流路を塞がないよう詰め込みを避け、ドア開閉を最小限にします

- 餌源管理:開封済みの果物、調味料、加工品は密閉容器へ移し、キャップ周囲や棚の液だれを都度拭き取ります

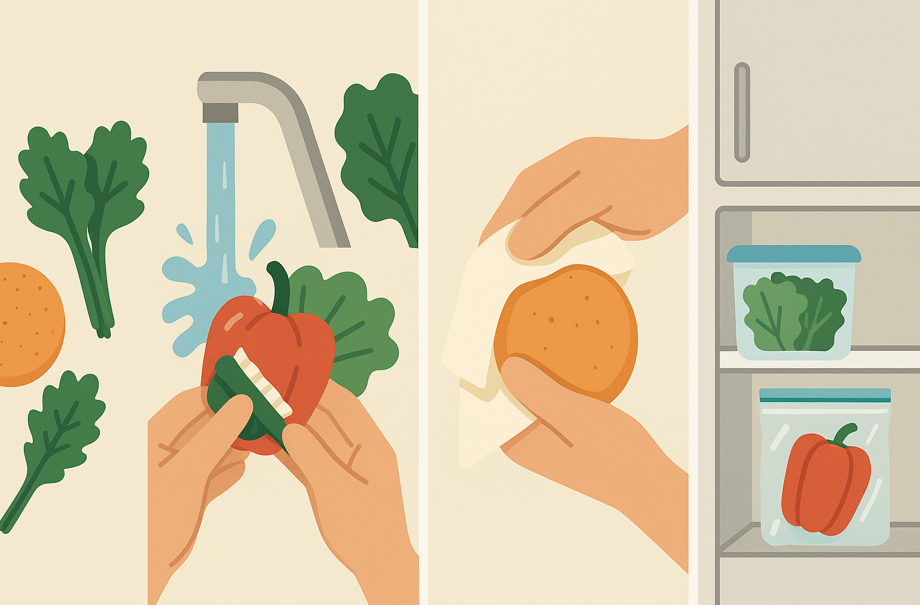

- 持ち込み対策:生鮮品は庫内に入れる前に水洗いし、水分を拭き取ってから収納します。特に果実のヘタ周りは入念に確認します

- 除去:見かけた個体は速やかに捕捉し、発生源と考えられる食品を確認して廃棄または密閉保管に切り替えます

以上の点を踏まえると、冷蔵庫はコバエの繁殖を抑える強力な環境でありながら、持ち込まれた個体や卵を完全に排除するわけではないことが明確になります。温度・清掃・密閉の基本を丁寧に積み重ねることが、再発を防ぐ近道です。

食品由来の卵と持ち込み対策

果物や葉物野菜の表面には微細な汚れや菌と同様に、外気にさらされる過程で卵が付着することがあると言われています。

対策としては次の流れが有効です。

まず、購入後に外装を外し水分を拭き取り、土や汚れを落とします。

次に、カット前の状態であっても密閉容器やジッパーバッグで二重に封じ、匂いの拡散を抑えます。

最後に、熟度が進みやすい果物は野菜室でなく冷蔵室に短期保管し、早めに消費します。

これらの積み重ねが、内部での定着を未然に防ぐ鍵となります。

開閉やパッキンの隙間対策

ドア開閉の回数が多いと、外気の湿気が入り結露と温度ムラが発生します。

対策の基本は、庫内の配置を見直して目的の食品を取り出しやすくし、開放時間を短縮することです。

パッキンは汚れが付着しやすく、黒ずみやベタつきは付着源のサインです。

中性洗剤または薄めた台所用漂白剤で布拭きし、最後に水拭きと乾拭きで仕上げます。

磁石の弱りや歪みがある場合は、パッキン交換を検討すると密閉性が戻りやすくなります。

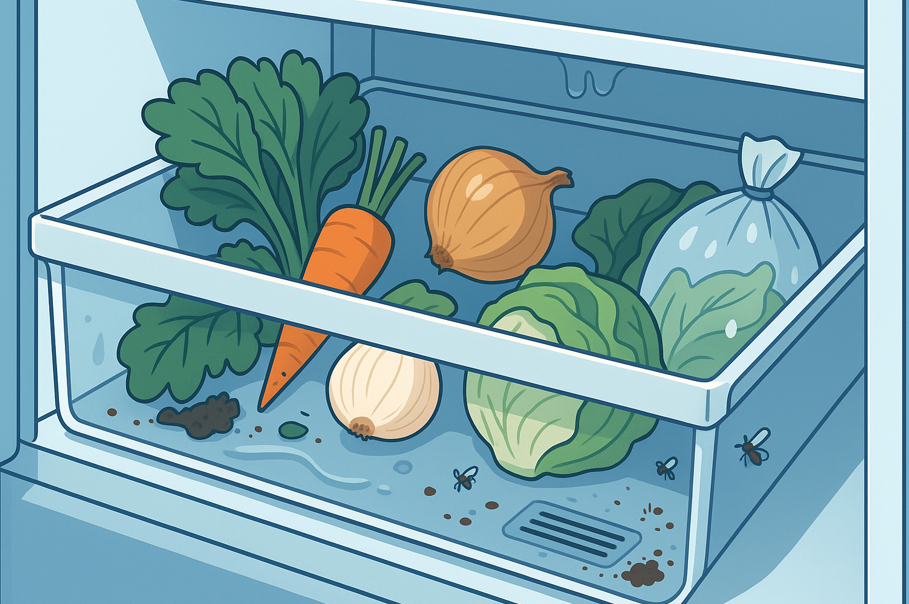

野菜室に潜む発生源

野菜室は湿度が高く、土付き野菜や外葉の切れ端が溜まりがちです。

定期的にケースを取り出し、角や排水溝周辺まで洗浄して乾燥させます。

忘れがちなのが背面下部にある蒸発皿です。

庫内の水分が集まるため、埃と混ざると臭いと汚れの温床になります。

電源を切ってから外し、洗浄後に完全乾燥させて戻すとよいでしょう。

以上の点を押さえると、見えにくい場所のリスクを減らせます。

コバエ対策:冷蔵庫の対処法と予防策

冷蔵庫内を安全に掃除する手順

密閉保存と整理で再発を防ぐ

コバエを死滅させる温度は?

コバエがホイホイは冷蔵庫でも効果ある?

冷蔵庫内を安全に掃除する手順

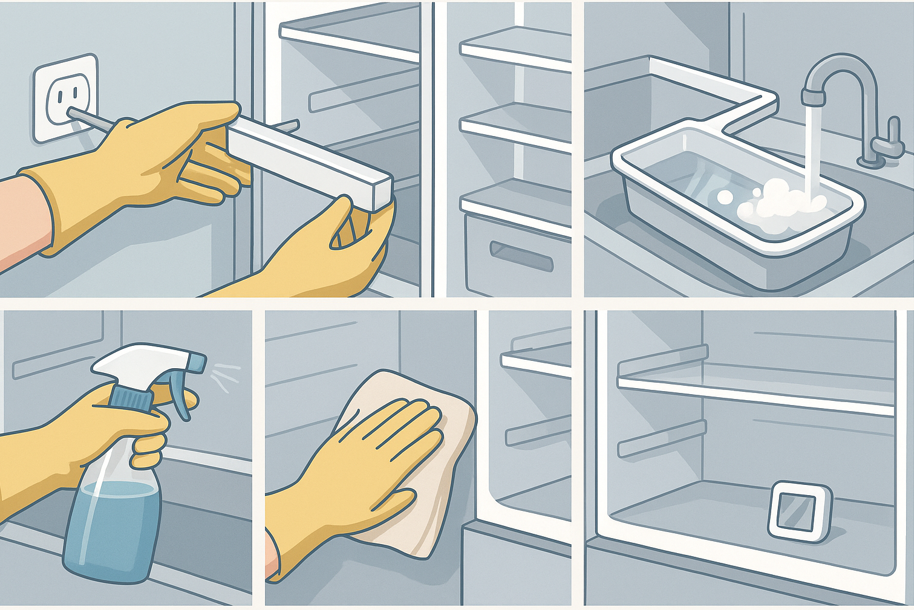

安全性と作業効率を両立するため、段取りを決めて短時間で終えるのがポイントです。

まず、消費期限が近いものを手前にまとめ、取り出しやすくしてから電源を切ります。

棚板やケースは取り外し、ぬるま湯と中性洗剤で洗います。

庫内はアルコールスプレーまたは薄めた台所用漂白剤で拭き、その後に水拭きと乾拭きで洗剤分を残さないようにします。

電装部やセンサー部には液体が入り込まないよう、固く絞った布で軽く拭くに留めます。

完了後は十分に乾燥させてから電源を入れ、温度が安定したら食品を戻します。

これにより、衛生面と温度管理の双方で安定しやすくなります。

密閉保存と整理で再発を防ぐ

再発防止は、匂いの封じ込めと取り出しやすい配置の設計に尽きます。

料理の余りやカット果物は必ず密閉容器へ移し、容器には日付ラベルを貼って先入れ先出しを徹底します。

開封済みの調味料やドレッシングも立てて保管し、液だれを防ぎます。

庫内はエリアごとに役割を決め、上段は火を通したもの、中段は未開封品、下段は汁漏れしにくいものといったルール化が有効です。

空気の流れを塞がないように壁面から数センチのクリアランスを確保すると、温度ムラも生じにくくなります。

コバエを死滅させる温度は?

昆虫の耐寒性は種や発育段階で差があり、一般に多くの小型ハエ類は低温で活動が抑制され、氷点下で致死リスクが高まるという情報があります。

食品衛生の指針では冷蔵は10℃以下での保存、冷凍は家庭ではマイナス18℃前後で長期保存が推奨されるとされています。

これらは微生物や害虫の活動を抑える目安とされますが、温度だけで完全に死滅させることを保証するものではないと説明されています。

以上を踏まえると、低温管理は抑制策であり、洗浄や密閉、持ち込み抑制と組み合わせることが肝要です。

コバエがホイホイは冷蔵庫でも効果ある?

コバエがホイホイは誘引式のトラップで、匂いが拡散してこそ効果が高まる仕組みです。

冷蔵庫内は低温で揮発が弱く、気流も限定的なため、庫内に置いても期待どおりに誘引しにくいと考えられます。

実用面では、庫外の発生源や動線上に設置し、庫内では密閉と清掃で根本対処を優先するのが合理的です。

もし庫内で使用するなら、食品臭と干渉しない位置に短期間だけ置き、異臭や液漏れがないか頻繁に確認する運用が現実的です。

コバエの冷蔵庫の侵入源と死滅温度は?冷蔵庫を守る掃除術と密閉保存:まとめ

この記事のまとめです。

- 冷蔵庫のコバエは持ち込みと汚れの積み重ねが要因

- 低温は活動を抑えるが即時に全てを除去しない

- 食品は拭き取り後に密閉して匂いの拡散を防ぐ

- パッキン清掃と開閉時間短縮で湿気と結露を抑制

- 野菜室のケースは取り外して角まで洗浄乾燥

- 背面の蒸発皿は電源オフで外して洗って乾かす

- 掃除は中性洗剤と拭き取りで残留を避けて実施

- 配置ルールと日付管理で先入れ先出しを徹底

- 冷蔵は抑制策であり温度だけに頼らない運用

- 誘引トラップは庫内より庫外で効果を発揮しやすい

- 冷蔵庫内では密閉と清掃のセット運用が基本

- 匂いと水分を減らすと定着や再侵入を抑えられる

- 庫内の気流を妨げない配置で温度ムラを減らす

- 点検頻度を決め見えにくい部位の汚れを把握

- 小さな対策の積み上げが最短の再発防止につながる