ムカデ対策の最強手段は?とYahoo!知恵袋で解決策を求めている方は、家のどこかで突然の遭遇に戸惑い、いま取るべき行動と長期的な備えを同時に知りたいはずです。

本記事では、今すぐムカデを駆除したい場合、どこかに潜んでいるムカデを駆除したい場合、外にいるムカデの侵入を防ぎたい場合の三つの場面に分けて、優先度の高い手順から順に整理します。

スプレーやトラップなど市販品の適切な選び方、効きやすい設置位置、効果が持続しやすい使い方を具体的に解説し、季節ごとの注意点や発生しやすい時間帯の傾向も踏まえて、実践しやすい形に落とし込みます。

さらに、床下換気口や配管の隙間、玄関や勝手口の段差など、家の構造上の弱点を点検する視点を提示し、日々の掃除や湿度管理、屋外の落ち葉や植木鉢受け皿の水はけ改善といった再発防止策まで網羅します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 最強対策を場面別に優先順位で実行する方法

- 市販の忌避剤と殺虫剤の使い分けと選び方

- 住環境の弱点を補修して再侵入を減らす手順

- 遭遇時と咬傷時の落ち着いた初期対応

ムカデ対策の最強は?Yahoo!知恵袋の質問と全体像

Yahoo!知恵袋の検索傾向

最強対策の優先順位

ムカデの出やすい家の特徴

ムカデを寄せ付けない環境

ムカデに効くもの

Yahoo!知恵袋の検索傾向

ムカデに関するYahoo!知恵袋の検索は、春から初夏、梅雨期、秋口に増える傾向があります。

これは気温と湿度の上昇により屋外活動が活発化し、同時に室内へ侵入する機会が増えるためです。

質問の多くは、遭遇直後の緊急対応、見失った後の探索方法、今後の侵入を防ぐ建物対策の三つに集約されます。

整理すると、次の三段構えが取りやすいと考えられます。

第一にその場の安全確保と速やかな駆除、第二に潜伏個体を想定した捜索と封じ込め、第三に侵入経路の恒久対策と屋外環境の是正です。

これらを季節と家の構造に合わせて回すことで、再発率の低減が狙えます。

最強対策の優先順位

突然の遭遇や見失った個体、侵入ルートの遮断、屋外環境の整備まで、状況に応じた作業の順番を定めておくと判断が速くなります。

優先順位を設ける狙いは、刺咬によるリスク低減と、再発を抑える再現性の高い対処を実現することにあります。

応急対応と恒久対策を切り分け、段階的に着手することで、限られた時間と資材でも効果を積み上げやすくなります。

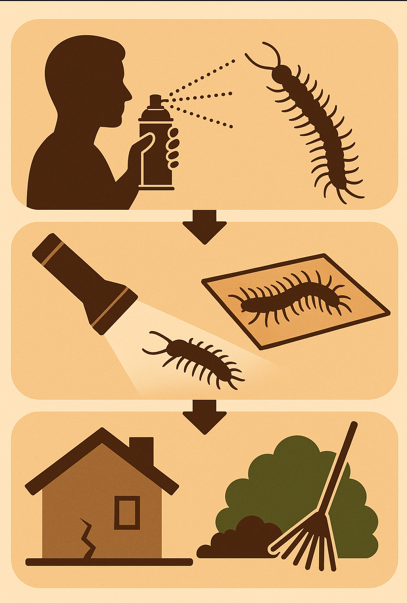

遭遇直後は、まず安全確保が軸になります。

素手で触れず、30〜50センチ程度の物理的距離を確保してから、噴霧型殺虫剤や捕獲具で速やかに処理します。

噴霧は風下から対象の進行方向を断つように短く区切って行い、周囲に食品や水回りがある場合は養生と換気を先に行うと二次汚染の回避につながります。

床・巾木・家具の隙間へ逃げ込むことを想定し、ライトで影や段差の縁を照らして位置を見失わないようにします。

処理後は使った用具の表面を水拭きし、廃棄物は厚手のポリ袋で二重封緘すると衛生的です。

次の段階では、見失いがちな個体の存在を前提に、室内の暗所や湿った場所を重点的に点検します。

洗濯機の下、流し台の奥、浴室の排水周り、玄関三和土の隅など、温度と湿度が高まりやすい箇所は一時的な潜伏場所になりやすいため、懐中電灯と細い柄のブラシを用いて埃を取り除き、移動経路を可視化します。

移動経路を断つための仮止めは、紙製養生テープや仮止め用パテを使い、サッシレールの排水穴、配管の立ち上がりの根元、巾木の割れ目など、わずかな隙間にも幅広く適用します。

恒久補修前の仮止めでも、侵入頻度の把握と動線の限定に役立ちます。

恒久対策では、屋内外の境界と屋外環境の両面を整えます。

外周の土や落ち葉、ベランダの植木受け皿、室外機のドレン受けなど、水分が滞留して餌となる小動物が集まりやすい場所は、乾湿のメリハリを付けることで生息条件を崩せます。

具体的には、落ち葉やマルチング材を薄く保ち、受け皿の水はこまめに排出し、砂利や防草シートで地面の保水を抑えます。

建物側は、シリコンや変成シリコン系シーリング材で目地と配管周りを充填し、玄関ドアにはドアスイープを設置して敷居とのクリアランスを狭めます。

浴室やキッチンの排水には防虫弁やドレンキャップを併用すると、においとともに侵入経路を遮断できます。

薬剤の使用に関しては、安全を最優先とし、ラベルに記載された用法・用量、換気や養生などの注意事項に従うことが前提になります。

国内で一般向けに流通する防除剤は、有効性や安全性に関する基準や評価の枠組みが定められており、製品表示に沿った使い方を守ることがリスク低減の土台になります。(出典:国立医薬品食品衛生研究所 家庭用生活害虫防除剤の自主基準)

子どもやペットがいる家庭では、設置型トラップや進入防止粉剤の配置場所に特に配慮し、手の届かない位置、誤食の可能性がない場所、空調の風が直接当たらない場所を選びます。

処理後の清掃は、乾拭きと水拭きを順に行い、換気時間は製品表示に記載された指示を目安に計画します。

屋内の乾燥と通気の管理も欠かせません。

押し入れや収納の背面に数センチの通気スペースを確保し、浴室や洗面所は就寝前に換気扇を一定時間運転して湿気を抜きます。

換気扇フィルターや排気ルートの埃は、月単位の清掃計画に組み込むと、湿度上昇のトリガーを抑えられます。

照明のフランジやカーテンレール上の埃も小動物の餌となり得るため、可視化リストを作り、週次・月次の清掃頻度を定めると再発防止の再現性が高まります。

最後に、恒久補修の前後で発生頻度を記録し、季節と天候の相関を見える化すると、次の対策の優先度を判断しやすくなります。

降雨後や梅雨入り直後に目撃が増えるといった傾向が掴めれば、事前に屋外清掃や仮止めの再点検を行うなど、予防的な運用に切り替えられます。

対策は一度で完結させるのではなく、初動対応、点検と仮止め、環境整備と恒久補修という三層で継続的に磨き込むことで、刺咬リスクと再侵入の双方を段階的に下げられます。

ムカデの出やすい家の特徴

ムカデは湿潤で暗い場所を好むため、床下の換気不足、基礎のクラック、配管周りの隙間、勝手口やサッシのわずかな段差がある住宅は侵入リスクが高まりがちです。

室内では、脱衣所や洗面台下、キッチンのシンク下、押し入れやクローゼットの隅などが潜伏箇所になりやすい傾向があります。

屋外では、庭の落ち葉堆積、廃材置き場、プランターの下、雨樋の排水口周りが定番の生息環境です。

以上を踏まえ、換気の改善、すき間の封止、湿気源のコントロールを同時に進めると、出現頻度の低下が見込めます。

ムカデを寄せ付けない環境

ムカデは餌となる小昆虫や湿気を求めて移動します。

したがって、屋外では落ち葉やコケの除去、石や木片の長期放置を避ける、排水マスの清掃頻度を上げるといった手入れが効果を発揮します。

室内では、脱衣所や浴室の換気を徹底し、夜間に濡れたマットを放置しない、シンク下の水漏れを点検するなど、小さな水分源を断つことが大切です。

照明への誘引が話題になることがありますが、ムカデは直接の光に強く惹かれるわけではないとされ、実際には餌昆虫の集まり方が影響すると考えられます。

屋外照明の波長や光量を調整し、飛来昆虫の集まりを抑える工夫も一案です。

ムカデに効くもの

市販の殺虫剤は、即効性のあるエアゾールタイプ、持ち帰り効果を狙うベイト、侵入経路に敷設する粉剤や粒剤など、目的別に分かれます。

家庭内の安全性を担保するため、用途ラベルに従い、換気や養生を行いながら使用します。

また、物理的な捕獲具や熱湯処理など、非化学的な方法も状況により選択肢になります。

製品選定では、対象害虫にムカデが明記され、屋内外の使用場所が合致していることを基準にすると良いでしょう。

用途別プロダクトの整理(例)

| 目的 | タイプ | 主な使いどころ | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 遭遇時の即効処理 | 噴霧型殺虫剤 | 室内での緊急対応 | 即効で動きを止めやすい | 換気と噴霧距離の管理 |

| 侵入阻止 | 粉剤・粒剤 | 基礎周りや敷居の外側 | 侵入経路を広くカバー | 雨天後の再敷設が必要 |

| 残効と巣への波及 | ベイト | 屋外の潜伏域周辺 | 持ち帰り効果が期待 | ペット誤食への配慮 |

| 非化学的対応 | 捕獲具・熱処理 | 子どもやペットの居る室内 | 薬剤不使用で安心感 | 処理と廃棄の手間 |

ムカデ対策の最強手段:Yahoo!知恵袋の実践策

今すぐムカデを駆除したい場合

どこかに潜んでいるムカデを駆除したい場合

外にいるムカデの侵入を防ぎたい場合

噛まれた時の応急処置

今すぐムカデを駆除したい場合

遭遇直後は、足元の安全を確保し、素手で触れずに距離を取ります。

噴霧型の殺虫剤を適正距離から対象に向け、床面や壁面を無駄に濡らしすぎないよう短く区切って噴霧します。

動きが鈍ったら、長柄のトングや厚手の手袋を用いて確実に回収し、密閉できる袋で廃棄します。

小さな子どもやペットが近くにいる場合は、いったん別室へ移動させ、処理後は床拭きと換気を行います。

水場付近での遭遇では、排水口へ逃げ込まれないよう栓や金網で一時的に封じると作業が進めやすくなります。

以上の流れを、可能な限り落ち着いて実施することで、再度の見失いを防げます。

どこかに潜んでいるムカデを駆除したい場合

見失った場合は、潜伏しやすい暗所と湿気源から順に点検します。

具体的には、洗面台やシンク下の収納、浴室の脱衣所周辺、押し入れの隅、家電の裏側、床と巾木のわずかな隙間です。

移動経路の出口になりそうなドア下のすき間や配管貫通部には、目張り用のテープや仮栓で一時封止します。

捕獲を狙うなら、粘着トラップを壁際に沿わせて設置し、餌昆虫の通り道や湿り気のある箇所に重点配置します。

薬剤を使う場合は、室内での使用可否と残効性の有無を確認し、換気と清掃の手順を先に決めてから実施すると安全性が高まります。

外にいるムカデの侵入を防ぎたい場合

屋外対策は、環境整備とバリア形成を同時に行うと効果の持続が期待できます。

まず、家の周囲の落ち葉や廃材を取り除き、地面と建物の接点にできた隙間を埋めます。

次に、基礎周りや勝手口、エアコン配管の立ち上がり部など、侵入が起きやすいラインに粉剤や粒剤を帯状に敷設します。

降雨後は流れやすいため、目視点検のうえで必要な再敷設を行います。

ベランダでは、プランターの受け皿に溜まった水を放置しない、排水口の詰まりを解消する、サッシレールの砂埃を取り除くといった、細かいメンテナンスが侵入機会の抑制につながります。

噛まれた時の応急処置

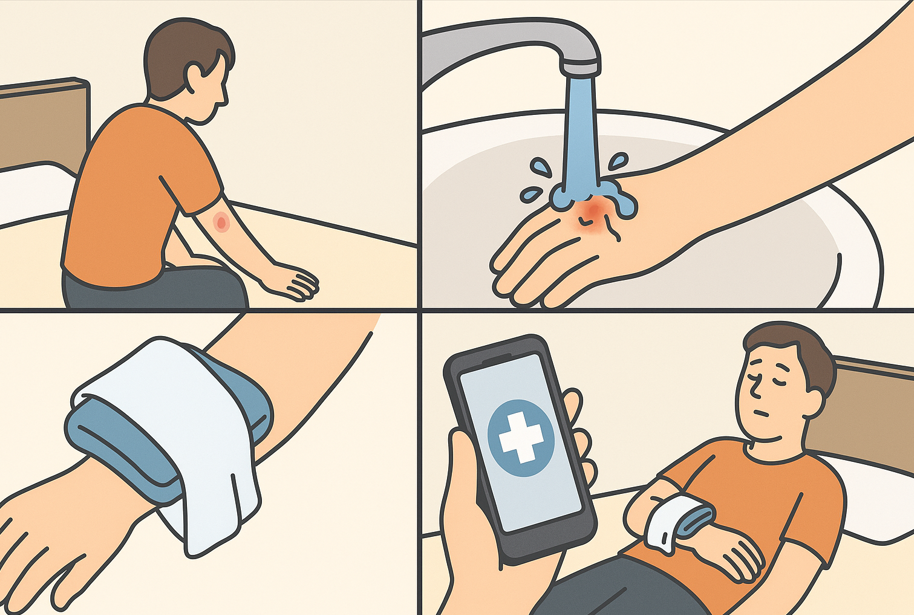

咬まれた場合は、まず安全な場所へ移動して安静にし、患部を水または石けん水でやさしく洗い流します。

冷却は清潔な布で包んだ保冷材を用い、皮膚を直接凍傷させないよう短時間にとどめます。

痛みや腫れが強い、アレルギー体質がある、小児や高齢者で症状が心配な場合は、速やかに医療機関に相談します。

自己判断での強い薬剤の塗布や飲用は避け、症状の推移を記録して受診時に伝えると適切な評価につながります。

ムカデ対策の最強手段は?Yahoo!知恵袋の質問に答える解説:まとめ

この記事のまとめです。

- 遭遇時は距離確保と即効性の処理で安全を優先

- 見失い対策は暗所と湿気源の順で点検を開始

- 室内の仮封止と粘着トラップで移動経路を遮断

- 基礎周りや配管部に外周バリアを帯状に敷設

- 落ち葉や廃材の撤去で餌と隠れ場の要因を減少

- ベランダは受け皿の水と排水口の詰まりを解消

- 殺虫剤は対象害虫表示と使用場所を必ず確認

- ベイトは誤食対策を徹底し設置位置を工夫

- 粉剤や粒剤は降雨後に再敷設の要否を点検

- 室内処理後は換気と床拭きで残留リスクを低減

- 住環境の湿気対策と換気改善が再発抑制の鍵

- 家のすき間補修と配管周りの封止で侵入を抑制

- 応急処置は洗浄と冷却を基本に無理な処置を回避

- 痛みや腫れが強い場合は早めに医療機関へ相談