自宅の浴室でナメクジを見つけて戸惑っている方は、なぜここに現れるのか、どう処理すれば安全なのか知りたいと思います。

実際、ナメクジが風呂場に発生するという悩みは多く、湿気や暗所、わずかな隙間が重なることで起きやすく、放置すると粘液汚れや再発、衛生面の不安も積み重なります。

本記事では、風呂場にナメクジが発生する主な原因を整理し、家庭で実行しやすい駆除の手順と、侵入経路を断つための具体的な対策を丁寧に解説します。

さらに、浴室環境に適した対策グッズの選び方や使い方の注意点も取り上げ、子どもやペットがいる家庭でも取り入れやすい方法を優先してご紹介します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 風呂場でナメクジが発生する主な要因と季節性

- 安全に配慮した駆除方法と注意点

- 侵入経路の特定と封じ方

- 風呂場に適したグッズと日々の予防策

ナメクジが風呂場で発生する基本知識

風呂場にナメクジが発生する原因は?

ナメクジを放置するとどうなる?

ナメクジ駆除を自分でやる場合の注意点

ナメクジを風呂場から駆除する方法は?

ナメクジの発生を予防するポイント

風呂場にナメクジが発生する原因は?

風呂場は、相対湿度が高く(70%以上になりやすい環境とされます)、直射日光が当たりにくい閉鎖空間で、床や目地に水膜が残りやすいことから、ナメクジの生理条件に合致しやすい場所です。

ナメクジは体表を覆う粘液で乾燥を防いで移動するため、乾燥に弱く、湿潤かつ暗所を選んで活動しやすくなります。

特に浴室の床材(タイル・樹脂床)の微細な凹凸や目地が水分を保持し、日中も乾き切らないと、生息や通過の足場として機能します。

わずか数ミリの隙間があれば体を扁平化・伸縮させて侵入できる点も見逃せません。窓の建て付け不良や網戸の歪み、タイルやコーキングのひび、排水口の網目、換気口、エアコンのドレンホース、基礎と配管の取り合い部などは、いずれも侵入経路になり得ます。屋外側でナメクジが増えていると、これらの経路をたどって浴室に到達する確率が上がります。

季節性も関係します。

梅雨や降雨後の夜間は、地表が湿って相対湿度が一段と高くなり、日没後に活動が活発化します。

気温が15〜25℃程度で湿潤な条件が揃うと移動・摂食・産卵が進みやすいとされ、屋外から建物周縁部、さらに水気のある浴室へ移動しやすくなります。

なお、気象庁の解説では、梅雨時期(6〜7月)は相対湿度が高くなりやすい月と示されており、屋内侵入の体感頻度が上がる背景として整合的です。(出典:気象庁 平均相対湿度の長期変化傾向)

家屋内は冬でも暖房や給湯の影響で温度が保たれ、浴室は入浴後の蒸気で湿度が急上昇します。

このため、屋外で休眠的な状態に傾く季節でも、屋内では活動が継続するケースがあります。

また、住戸周辺に植木鉢の受け皿、腐葉、堆肥、生ゴミ置き場、濡れた段ボールなどの水分保持物が多いと、外構で個体数が増え、敷地内に定着しやすくなります。

こうした外部環境が「供給源」となり、建物内への侵入圧を高めます。

さらに、浴室側の管理状態も影響します。

入浴後に床面や目地に残水が多い、排水トラップが乾いて逆流しやすい、24時間換気の風量が不十分、窓開放が夜間中心になっている、といった状況は、乾燥・換気が進まず、ナメクジの移動路や滞留場所を温存しがちです。

以上のように、湿気(乾燥しない面)、暗所(照度の低さ)、隙間(侵入経路)の三要素が重なると、風呂場での遭遇率が高まると考えられます。

ナメクジを放置するとどうなる?

見かけても対応を先延ばしにすると、衛生・安全・再発の三つの観点で負の影響が広がりやすくなります。

浴室は食品を扱う場ではありませんが、手指や浴室小物を介した間接接触は起こり得るため、無視しない姿勢が肝心です。

まず衛生面です。国内の公的機関の解説では、ナメクジやカタツムリなどに広東住血線虫が寄生している場合があり、生食によって人に感染すると好酸球性髄膜脳炎などの重い症状を引き起こすおそれがあるとされています。

とくに、触れた手で食品を扱う、洗浄が不十分な生野菜を摂取する、といった複数の条件が重なると、理論上のリスクは上がると説明されています。(出典:国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト「広東住血線虫症」)

浴室自体は飲食をする場所ではないものの、入浴後に手指を十分に洗わずキッチン作業に移るなど、動線によって間接的な衛生リスクが派生する可能性は否定できません。

小さな子どもがナメクジや粘液に触れる可能性にも配慮が必要です。

次に再発リスクです。ナメクジは雌雄同体で、条件が整えば一回に20~60個程度の卵を複数回にわたり産むことが知られています。

放置されると、浴室周辺のひびや目地の隙間、排水トラップ周辺、外構の植木鉢受け皿などが「隠れ場所」として固定化し、個体群が維持・増加しやすくなります。

屋外で個体数が増えると、窓や換気口、配管の取り合い部などを通過する侵入圧も高まり、浴室内での遭遇頻度が上がりやすくなります。

見た目と設備への影響も軽視できません。移動時に残す粘液は、乾燥すると白い筋や曇りとして床・壁・鏡面に残り、ぬめりや臭いの原因になります。

乾湿を繰り返すと汚れが被膜化して落ちにくくなり、カビや細菌の温床になりやすい環境が続きます。入浴時の転倒リスクをわずかながら増加させる要因にもなり得るため、衛生清掃の手間と安全性の両面で不利益が蓄積します。

さらに、ペットや幼児への二次的リスクにも注意が要ります。ペットが屋外でナメクジや駆除餌を誤食する、幼児が屋内で触れた手を口元に運ぶ、といった行動は完全には防ぎ切れません。

実際の健康影響は状況に依存しますが、家庭内でのリスク行動を誘発する要素は、なるべく取り除いておくのが無難だと考えられます。

以上の背景から、ナメクジを見つけた時点で速やかに除去し、同時に侵入経路の封じ込みと湿気管理を進めることが、衛生・安全・再発防止のいずれにおいても合理的です。

具体的には、手袋やトングで回収して密封廃棄する、熱湯処理や専用駆除剤を適正に用いる、入浴後の残水を拭き上げて換気を強める、窓や換気口・ドレンホースに防虫ネットやキャップを設置する、といった対処を組み合わせると、目に見える効果が得られやすくなります。

ナメクジ駆除を自分でやる場合の注意点

まず、素手で触らないことが基本です。

手袋を着用し、処理後は石けんで手を洗います。

衛生当局の案内では、寄生虫リスクの観点から生食の回避や手洗いの徹底が推奨されているとされています。

浴室で薬剤を使う場合は換気を行い、ラベル表示の用法・用量を守ります。

浴室・洗面所専用の駆除・忌避スプレーは屋内の素材適合や換気への注意です。

幼児やペットがいる家庭では、毒餌タイプの使用場所・保管場所に配慮します。

床暖房や金属、天然石など素材によっては変色・腐食の恐れがあるため、目立たない場所でテストしてから使用するのが無難です。

熱湯を使う方法は効果が期待できますが、やけどや素材劣化の恐れがあるため、対象を限定して慎重に扱います。

安全に処理・廃棄する手順の一例

- 使い捨て手袋と紙タオルを用意し、接触しないように捕まえます

- ビニール袋に密封し、家庭ゴミの区分に従って廃棄します

- 触れた場所を中性洗剤で洗浄し、水気を拭き上げます

- 処理後は手洗いを徹底します

ナメクジを風呂場から駆除する方法は?

浴室で実行しやすい方法を、目的別に整理します。素材や家族構成、再発頻度に合わせて選択してください。

| 方法 | 主な使い方 | 風呂場での注意 | メリット | 留意点 |

|---|---|---|---|---|

| 熱湯 | 50℃以上の湯を対象にかける | やけど防止と素材劣化に注意、飛沫対策 | 速効性が期待できる | 広範囲には不向き、植物には使わない |

| 塩・砂糖 | 本体に直接ふりかけて脱水させる | 床や金属に残留しないよう清拭 | 手軽で対象限定に使える | 土壌や金属に悪影響の恐れ、復活例の指摘あり |

| 酢・重曹 | スプレーや直接接触で弱らせる | 素材により変色の恐れ、目立たない所で試験 | 家庭にあるもので対応可 | 効果に個体差、臭いが残る場合あり |

| ビールトラップ | 浅容器に注ぎ誘引溺水 | ペット誤飲防止、換気 | まとめて処理しやすい | 効果が出るまで時間、設置場所の工夫が要る |

| 市販駆除剤 | スプレー・毒餌・トラップ | ラベル遵守と換気、素材適合を確認 | 即効性や持続性が期待 | 幼児・ペット配慮、屋内可否を確認 |

ナメクジの発生を予防するポイント

予防の基本は、乾燥・遮断・清掃の三本柱です。

入浴後は床と壁の水滴をスクイージーで落とし、乾いた布で要所を拭き上げます。

換気扇は入浴後も連続運転し、湿度が高い季節はタイマーで数時間稼働を継続します。

週に一度は排水トラップや目皿を外し、ヌメリと髪を除去して流路を確保します。

侵入経路は物理的にふさぎます。

排水口には細かい目のネット、換気口やエアコンのドレンホースには防虫キャップやネット、窓や網戸の歪みは戸車や隙間テープで調整します。

屋外では植木鉢の受け皿の水を捨て、プランターはスタンドで地面から浮かせて湿気をためないようにします。

これらを日課化すると、侵入・定着の機会が大きく減ります。

ナメクジに風呂場でできる効果的な対策

ナメクジの侵入を防ぐための対策は?

風呂場に適したナメクジ対策グッズ

ナメクジを防ぐ掃除と換気の工夫

小さな隙間からの侵入経路の確認方法

ナメクジの侵入を防ぐための対策は?

侵入対策は、入口の数を減らし、通過しにくい障壁をつくる発想が軸になります。

まず、窓枠・網戸のガタつきを直し、サッシ溝を清掃してゴミ詰まりを解消します。網戸は外側にしっかり密着させ、上下に隙間テープを貼ると密閉性が高まります。

浴室の排水口は目の細かいネットでカバーし、目詰まりを感じたら交換します。

換気口や点検口、タイルのひびは、素材に合ったコーキング剤や補修材で塞ぎます。

屋外側では、エアコンのドレンホース先端に防虫キャップを装着し、地面から少し浮かせて水がたまらない角度に調整します。

庭やベランダの落ち葉や段ボールは湿気の温床になりやすいため、こまめに撤去します。

以上の物理対策に、浴室・洗面所専用の忌避スプレーを併用すると、通過しにくい帯を作れて効果が長続きしやすくなります。

風呂場に適したナメクジ対策グッズ

風呂場で使いやすいカテゴリを目的別に整理します。

- 浴室・洗面所専用侵入防止スプレー:排水口や換気口、タイルのひびなどに帯状に噴霧して乾かし、侵入を抑える用途とされています

- ナメクジ駆除スプレー:対象に直接噴霧して速やかな駆除を狙うとされています。使用後は水で流し、素材への影響に注意します

- トラップ・毒餌タイプ:浴室よりは屋外の発生源対策に向き、公式説明では雨や湿気への耐性や持続期間が示されているとされています

- 排水口ネット・目皿:細目タイプは通過を抑え、髪やヌメリの付着を低減します

- 隙間テープ・コーキング材:窓・タイルのすき間封鎖に活用できます

- 防虫キャップ・ネット:換気口やドレンホースの外側での侵入をブロックします

購入前に、浴室の素材(FRP、ステンレス、陶器、プラスチックなど)に使えるかを必ず確認し、使用時は換気と保護具の着用を習慣化するのが安全面の要になります。

ナメクジを防ぐ掃除と換気の工夫

入浴後の数分で、翌日の快適度が変わります。

水滴を残さないために、床・壁・鏡を上から下へスクイージーで水切りし、床の四隅と目地は吸水クロスで仕上げます。

排水口は髪とヌメリをさっと除去し、カップやオケなど濡れた小物は吊るして乾燥を促します。

浴室ドアの下部換気口はホコリがたまりやすいため、週に一度はブラシで清掃します。

換気は「入浴中は強」「入浴後は弱で数時間」が扱いやすい運転目安です。

窓を開ける場合は外気の湿度を確認し、雨天や湿度が高い日は機械換気に一本化します。

除湿機を併用できるなら、洗面所側で回して空気の流れを浴室へ向けると乾燥が早まります。

習慣化のコツは、タオル掛け付近に小さなフックを追加し、スクイージーや吸水クロスを定位置化することです。

小さな隙間からの侵入経路の確認方法

見落としを減らすには、時間帯と視点を変えるのが有効です。

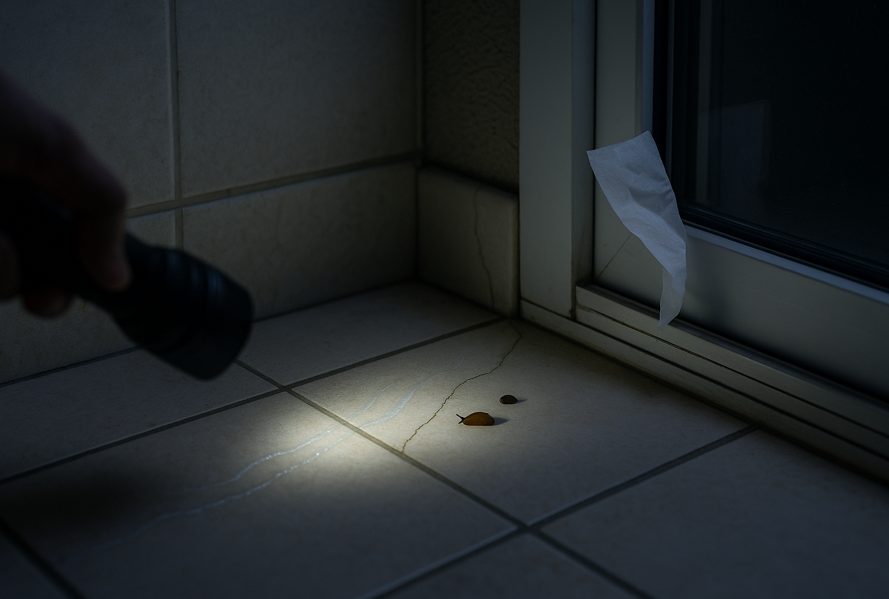

夜間に照明を落とし、懐中電灯で低い角度から床と壁の境目を照らすと、乾いた後の粘液痕が銀色に光って道筋が読み取りやすくなります。

壁の立ち上がり、巾木の継ぎ目、点検口の周囲、タイルのヘアラインクラックを順に追っていきます。

窓やドアの気流チェックには、薄いティッシュを角に近づけて揺れを確認する方法があります。

わずかな通気もナメクジには通過路になるため、揺れが出た場所は隙間テープや戸車調整で密閉度を高めます。

排水系は、浴槽オーバーフロー口と床排水の目皿下、トラップの封水が十分かを点検します。

屋外側では、ドレンホースの先端位置と勾配、水たまりの有無を見直します。

これらの確認でルートを絞り込み、物理封鎖と忌避帯の併用で再侵入を抑えられます。

ナメクジが風呂場に出る理由と対策|安全な駆除方法と侵入防止策:まとめ

この記事のまとめです。

- 風呂場は湿度と暗所が重なりナメクジが定着しやすい

- 梅雨や雨上がりの夜は侵入が増えやすく早期対応が要る

- 窓や排水口など数ミリの隙間でも侵入可能で封鎖が要点

- 放置は産卵と定着を招くため見つけ次第に処理が効果的

- 手袋着用と手洗い徹底で衛生面のリスク低減につながる

- 熱湯や市販スプレーは速効性が期待でき素材への配慮が要る

- 塩や砂糖は局所対応向きで清掃と後処理まで行うと安心

- ビールトラップは時間がかかるため屋外源対策で活用

- 浴室専用の侵入防止剤は帯状に噴霧し乾燥させて使う

- 排水口ネットや防虫キャップで通路を物理的に遮断する

- 入浴後の水切りと換気の継続運転で湿気を溜めない習慣化

- 屋外の受け皿や落ち葉を排除し発生源を敷地外へ遠ざける

- 銀色の粘液痕や気流の揺れで侵入経路を可視化して塞ぐ

- 家族構成と素材に合わせてグッズ選択と安全対策を整える

- 乾燥と遮断と清掃の三本柱でナメクジを風呂場から遠ざける