猫にナメクジという組み合わせに不安を覚える方は少なくありません。

猫にはナメクジの寄生虫が感染するのか、ナメクジの粘液は猫にも害があるのか——気になる疑問に、根拠とともに分かりやすくお答えします。

本記事では、屋内外で起こりうるリスクの実態、寄生虫や駆除剤に関する注意点、餌場への混入を避ける具体策、症状が出たときの受診の目安までを丁寧に整理しました。

毎日の生活で取り入れやすい予防のコツや環境づくりのポイントも盛り込み、今日から実践できる安全管理の手順を提示します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 猫とナメクジの接触による感染経路と症状

- 駆除剤の成分差と家庭での安全な使い方

- 餌場への混入防止や屋外給餌の管理方法

- 受診の目安と観察ポイント

猫にナメクジの危険性と対策

猫にはナメクジの寄生虫が感染する?

ナメクジの粘液は猫にも害がある?

猫がナメクジを食べた時の症状は?

メタアルデヒドの危険性

リン酸第二鉄の選び方

猫にはナメクジの寄生虫が感染する?

ナメクジやカタツムリは、猫肺虫(Aelurostrongylus abstrusus)や肺吸虫などの中間宿主や経由宿主となりうるとされています。

猫はナメクジそのものを咥えたり食べたりした場合だけでなく、ナメクジを食べたカエル・鳥・ネズミなどの小動物を捕食することで、間接的に感染する経路も指摘されています。

屋外活動が多い個体ほど、これらの経路に触れる機会が増えるため注意が必要です。

猫肺虫は間接生活環(ナメクジ・カタツムリが中間宿主)を取り、猫の体内で成虫となって肺の末梢部や気管支周囲に寄生すると説明されています。

感染から便中に幼虫が現れるまでの潜伏期間(プレパテント期)はおおむね5〜6週とされ、便検査で幼虫(L1)が検出されるタイミングにはずれが生じます。

そのため、単回の検査だけでは陰性に出ることがあり、複数回の便検査や方法の組み合わせが推奨される場面があります。

診断面では、幼虫を移動・回収するベールマン法が広く用いられ、尾端に特徴的な屈曲(S字状の曲がり)を示すL1幼虫の形態所見が参考になります。

画像診断では、胸部X線で小葉中心性の結節影や網状影が見られることがあり、重症例では肺炎像に近い変化が報告されています。

これらはあくまで可能性のある所見であり、最終判断は獣医師の総合評価に委ねられます。

予防としては、完全室内飼育の徹底、屋外での狩猟機会の最小化、ナメクジが発生しやすい場所(落ち葉だまり、植木鉢の下、石の隙間など)への接近を避ける環境整備が挙げられます。

また、寄生虫予防薬については、地域の流行状況や個体の健康状態に応じて獣医師へ相談し、適切な時期・製剤・投与間隔を決めるのが妥当です。

最新の診断学では血清学的検査の可能性も示されていますが、利用可否や有用性は施設ごとに異なる場合があります。(出典:Parasites & Vectors「Diagnostic challenges for Aelurostrongylus abstrusus infection in cats」)

ナメクジの粘液は猫にも害がある?

ナメクジの粘液そのものが猫に対して強い直接毒性を示すという一次情報は見当たりません。

ただし、粘液に寄生虫の幼虫が付着している可能性や、屋外環境で粘液に細菌・真菌・農薬残留物などが混入する二次的リスクは考えられます。

猫は被毛に付いた粘液をグルーミングで舐め取る傾向があるため、付着に気づいた段階で早めに対処することが大切です。

対処の基本は、ぬるま湯で湿らせた柔らかい布やペット用の低刺激性シャンプーで被毛表面を優しく拭い、十分に乾燥させることです。

強い擦り洗いは皮膚バリアを損ねるおそれがあるため避け、目や鼻、口周りに付着した場合は特に丁寧に除去します。

処置後は人の手指も速やかに洗浄し、粘液や泥の付いたタオルは他の洗濯物と分けて洗うと衛生的です。

屋外での再付着を予防するには、ナメクジが集まりやすい湿った環境を減らすことが有効とされています。具体的には、落ち葉や枯れ草の定期的な撤去、植木鉢の下や縁の清掃、散水後の過剰な水たまりの解消、通気性を高めるレイアウトの見直しなどが挙げられます。

銅テープや粗い砂利による物理的バリアは、粘液接触の機会自体を減らす一助になります。

いずれの方法でも、猫が直接触れたり口にしたりしない配置を心がけてください。

もし粘液接触後に咳、鼻汁、くしゃみ、流涙、食欲不振などの変化が見られた場合は、他の病因との鑑別が必要になるため、早めの受診が安心です。

症状の出現時期、屋外行動の有無、粘液に触れた可能性のある場所・時間帯などの情報を整理して伝えると診療がスムーズになります。

猫がナメクジを食べた時の症状は?

ナメクジを摂取した可能性がある場合、数日〜数週の経過で呼吸器症状が現れることがあるとされています。

頻度や重さは個体差が大きく、健康な成猫では無症状で経過する一方、子猫・高齢猫・基礎疾患のある猫では症状が目立つケースがあるという情報があります。

よく挙げられる所見としては、以下のようなものがあります。

いずれも他疾患でも起こりうる非特異的なサインであるため、組み合わせや推移が手がかりになります。

- 乾いた咳または湿った咳が続く、運動時の咳き込み

- 呼吸数の増加、呼吸が浅い・速い、努力呼吸のしぐさ

- 元気消失、遊びたがらない、横になっている時間が長い

- 食欲低下や体重減少

- 胸部X線での網状影・小結節影など、肺炎に似た画像所見が見られる場合がある

医療機関では、問診・身体検査に加えて、胸部X線や超音波、便検査(とくにベールマン法のような幼虫検出に適した手技)、必要に応じて血液検査や追加の寄生虫検査が検討されます。

便中の幼虫は感染後すぐには検出されにくいとされ、数回に分けて検査することで検出率を高めるアプローチがとられることがあります。

治療は獣医師の判断で駆虫薬の投与や支持療法(咳や炎症への対処、二次感染の管理など)が検討され、投与期間や薬剤の選択は個体の状態や地域の実情によって調整されます。

自宅で無理に吐かせる行為は、誤嚥や食道損傷のリスクが高いとされています。

けいれん、激しいふらつき、高体温など急性の神経症状が出た場合は、ナメクジ駆除剤(メタアルデヒドなど)による中毒の可能性も含めて緊急度が上がりますので、直ちに動物病院へ連絡し指示を仰いでください。

食べた可能性のある時刻・場所、周辺で使用されていた駆除剤の種類、摂取量の目安が分かれば、診療の助けになります。

メタアルデヒドの危険性

市販のナメクジ駆除剤に使われるメタアルデヒドは、猫や犬に対して中毒性があるとされています。

誤食後、短時間で嘔吐、落ち着きのなさ、流涎、ふらつき、けいれん、高体温などの症状が現れるという報告があります。

解毒剤が存在しないとされ、速やかな受診と支持療法(点滴、体温管理、けいれん管理など)での対応が求められると説明されています。

屋外に散布した顆粒の直接摂取だけでなく、室内に保管した製品を容器ごとかじって大量に摂取する事例も言及されています。

保管は鍵のかかる棚など、ペットが決して触れない場所にすることが推奨されています。

リン酸第二鉄の選び方

リン酸第二鉄は、メタアルデヒドに比べてペットや環境への安全性が高いと案内されることが多い成分です。

ただし、過量摂取で消化器症状を示す可能性はあるとされ、完全に無害という位置づけではありません。

使用時はラベル表示の用量・用法に沿い、一か所に盛らず広く薄く散布し、落ち葉の下など目につきにくい場所に配置する方法が推奨されることがあります。

以下に代表的な成分比較を示します(一般的な案内内容の整理)。

| 項目 | メタアルデヒド | リン酸第二鉄 |

|---|---|---|

| ペットへのリスク | 中毒性が高いとされる | 相対的に低いとされるが過量は注意 |

| 解毒薬 | ないとされる | 特定の解毒薬の案内はない |

| 環境影響 | 魚類などへの影響が懸念される案内あり | 選択毒性が高いとされ環境負荷が低い案内あり |

| 使用のコツ | そもそも不使用が無難 | 広く薄く、隠すように散布 |

猫へのナメクジ被害を防ぐ給餌管理

ナメクジ駆除で猫に安全な方法は?

ナメクジを猫の餌に混入させない

猫にとって他に危険なものは?

屋外給餌での衛生管理

動物病院へ相談する目安

ナメクジ駆除で猫に安全な方法は?

駆除の第一選択は生活環境の管理です。

湿気がこもる場所、落ち葉や石の隙間、植木鉢の下などを定期的に清掃し、潜む場所を減らします。

忌避や物理的対策として銅テープや砂利、粗いマルチング材の活用が挙げられます。

コーヒーかすやカフェイン濃溶液はナメクジの忌避に用いられることがありますが、カフェインは猫にも有害とされるため、猫が触れない範囲でのみ扱うのが妥当です。

薬剤を使う場合は、リン酸第二鉄を有効成分とする製品がペットを飼う家庭で選ばれやすいとされています。

いずれの製品でも、表示に従った用量・散布場所・保管方法を守り、ペットの行動範囲に顆粒が露出しないよう配慮します。

被害が広範囲で家庭対策が難しい場合は、専門業者に相談してペット配慮型のプランを選定する方法もあります。

ナメクジを猫の餌に混入させない

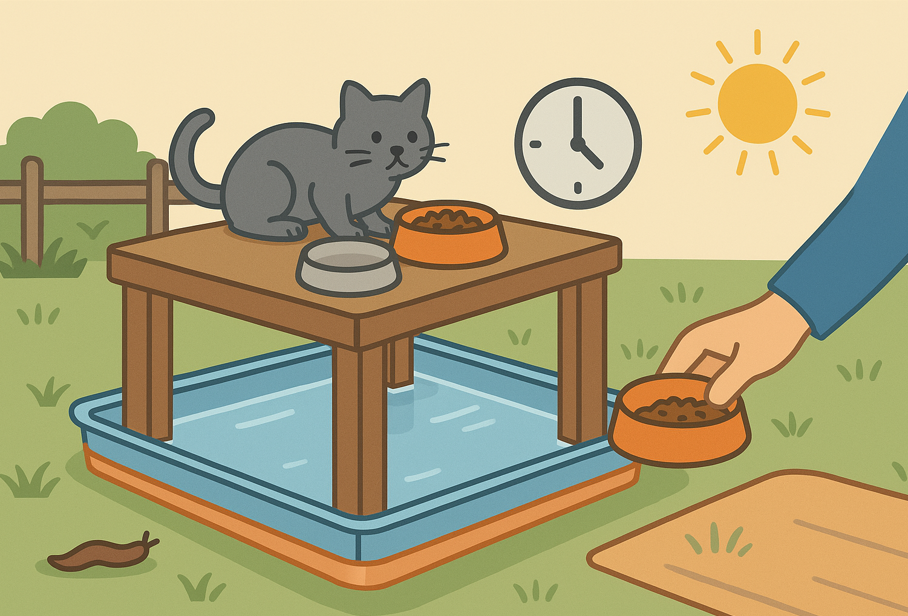

屋外での給餌は、湿度や気温の条件がそろう夜間(とくに雨の直後)にナメクジの活動が活発化するため、混入リスクが高まります。

活動ピークを外す運用に切り替えることが、最も手軽で効果的な予防策になります。

昼間の明るい時間帯に与え、目安として30分以内に食べ残しを撤去すると、臭いの拡散や誘引時間を大幅に短縮できます。

給餌ログ(時間・量・残量)を簡単に記録しておくと、最適な提供量に調整しやすく、残餌を減らせます。

餌器の設置は地面からの高さと材質が鍵です。

ラックやテーブルに載せて最低でも地面から30〜50cmは離し、縁に返しのある、滑りづらい素材(表面に微細な凹凸のあるプラスチックやセラミック)を選ぶとよじ登りにくくなります。

餌器周囲に水を張った浅いトレーで簡易の堀を作る方法も、物理的な到達阻害として機能します。

水は蒸発や落ち葉で橋渡しされやすいため、給餌ごとに点検し、橋になる汚れを除去してください。

銅テープや銅板は、ナメクジの体液と接触した際の微弱な電位差による不快刺激が忌避につながるとされ、給餌ステーションの外周に3cm以上の幅で連続帯状に貼ると効果が安定します。

継ぎ目の段差や土・落ち葉の堆積は“橋”になりやすいので、週1回を目安に清掃し連続性を保つことが大切です。(出典:University of California IPM Snails and Slugs)

給餌場所の環境づくりも有効です。

湿った落ち葉だまり、植木鉢の下、石の隙間などはナメクジの潜伏場所になりやすいため、定期的に片付けて乾燥・通気を確保します。

直射日光が短時間でも差し込む場所や、風通しの良い場所にステーションを移設すると、来訪頻度が下がりやすくなります。

併せて、餌や水の保管容器は密閉できる食品用のコンテナを使い、こぼれや匂いの漏れを抑えて誘引を減らしましょう。

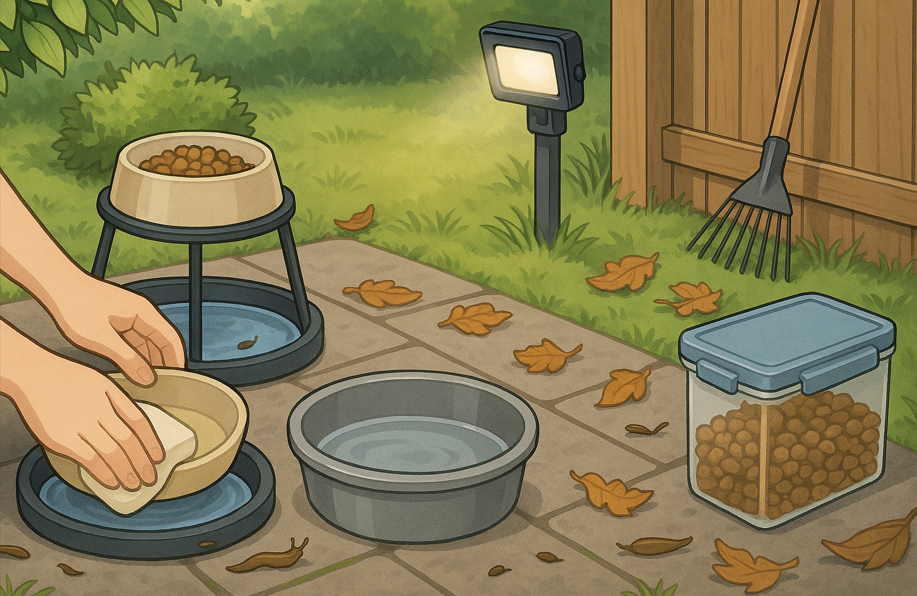

衛生管理は混入予防の基盤です。

食後は速やかに器具を中性洗剤で洗浄し、流水で十分にすすいだうえで完全乾燥させてください。

濡れたままの器はナメクジや他の害虫を誘引しやすくなります。

週1回程度は給餌ステーションの床面や壁面も拭き上げ、バイオフィルム化を防ぎます。

消毒を行う場合は、猫が直接舐めないようにしっかり乾拭きと換気を行い、安全な濃度・用法を厳守してください。

夜間監視用に動作感知ライトを設置すると、光により接近が減ることがあります。

あわせて、早朝や雨上がりにスライムトレイル(粘液の跡)がないか確認すると、侵入経路の特定に役立ちます。

ビールトラップなど誘引式の罠は、餌付近で逆にナメクジを呼び寄せるおそれがあるため、給餌エリアから離れた園芸スペース側に限定するのが無難です。

最後に、実践しやすい対策ポイントをまとめます。日々のオペレーションに落とし込むことで、混入リスクは着実に下げられます。

- 昼間に与え、30分以内に残餌を撤去する

- 餌器は地面から30〜50cm以上の高所に設置する

- 銅テープは3cm以上の連続帯で“橋”を作らない

- 簡易堀は給餌ごとに橋渡しがないか点検する

- 給餌後の器具は洗浄・すすぎ・完全乾燥を徹底する

- 落ち葉や植木鉢下の潜伏場所を定期的に除去する

- 密閉容器でフードの匂い漏れを抑え、誘引を減らす

これらを組み合わせることで、ナメクジの接近率と餌への混入可能性は大きく低下します。

猫にとって他に危険なものは?

屋外環境では、蜂やムカデなどの刺咬や、クモやダニの一部種による健康被害の情報があります。

室内外を問わず、人間用の洗剤、湿布、アロマオイル、除草剤、殺虫剤などは猫への有害性が指摘されているため、誤食や皮膚曝露を避ける必要があります。

ナメクジ対策の延長線上で環境を見直す際、これらの化学品の置き場所や使用方法もあわせて点検しておくと安全性が高まります。

屋外給餌での衛生管理

屋外での給餌は、ナメクジだけでなくハエやアリ、野鳥などによる汚染や食べ残しの拡散が問題になります。

管理の基本は、時間を決めて与え、食後は器具を洗って乾燥させ、設置面も拭き上げる流れを徹底することです。

動作感知ライトを設置すると夜間の不法侵入を抑えやすいという案内があります。

定期的に周辺の落ち葉や水溜まりを除去し、湿度を下げるとナメクジの活動が落ち着くと説明されています。

動物病院へ相談する目安

猫がナメクジを口にした可能性がある場合、以下の条件がそろうときは連絡が推奨されています。

- 食べた時刻や場所が特定でき、駆除剤の使用歴が疑われる

- 咳、呼吸が速い、ぐったりしている、食欲低下などが出現

- 嘔吐やけいれんなど、急性の神経症状がみられる

受診時には、いつ、どこで、何をどれくらい口にした可能性があるか、近隣で使われている駆除剤の種類など、分かる範囲で情報を伝えると診療がスムーズになるとされています。

自己判断で吐かせる処置はリスクが高いとされ、専門家の指示を仰ぐことが安全です。

猫にナメクジの危険性と対策ガイド|寄生虫・駆除剤・給餌管理:まとめ

この記事のまとめです。

- ナメクジやカタツムリは猫肺虫などの媒介となる可能性がある

- 粘液には寄生虫や細菌が付着する可能性があり衛生管理が要る

- 健康な成猫は無症状の情報もあるが高齢猫や子猫は注意が必要

- 食後の咳や呼吸困難様の症状は受診判断の目安となる

- メタアルデヒドは中毒が懸念され解毒薬なしとされる

- リン酸第二鉄は相対的に安全性が高いと案内される

- 駆除剤は用法用量を守りペットが触れない配置と保管を徹底

- 生活環境の乾燥化と潜伏場所の除去が予防の基本となる

- 銅テープや物理的障壁で餌場への侵入を抑える工夫が有効

- 屋外給餌は昼間短時間で片付け器具を乾燥させる運用が鍵

- カフェインは忌避に使われるが猫への有害性に配慮が必要

- 駆除が難しい場合はペット配慮型の専門業者に相談が選択肢

- 近隣の駆除剤使用状況を確認し誤食リスクを把握しておく

- 受診時は摂取時刻や場所成分などの情報整理が役立つ

- 室内飼育や寄生虫予防の相談で総合的なリスクを下げられる