ヤスデの天敵について調べてみると、さまざまな情報が飛び交っており、どれが正しいのか分かりにくいと感じる方も多いでしょう。

本記事では、ヤスデの天敵はなにか?自然界での捕食者とは?という疑問をわかりやすく整理し、実際にどの生き物がどのようにヤスデを捕食するのか、その具体的な行動や仕組みを詳しく解説します。

さらに、ヤスデの天敵の生態系での役割を理解し、分解者としてのヤスデが環境の中で果たす重要な機能や、捕食とのバランスが自然にどのような影響を与えているのかを明らかにします。

また、庭や家の周りでの発生に悩む方が実践できる予防法や、ヤスデと上手に付き合うためのヒントも紹介しています。

科学的な知見に基づきつつ、生活の中で役立つ実践的な視点から、ヤスデとその天敵の関係を総合的に理解できる内容です。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 主な捕食者の種類と見つけやすい生息環境

- 捕食の方法とヤスデの防御行動の関係

- 生態系における役割と過度な駆除のリスク

- 実践しやすい予防と対策の全体像

ヤスデの天敵とは?生態と特徴を詳しく解説

ヤスデの天敵は?自然界での捕食者とは

ヤスデの天敵はどのようにヤスデを捕食する?

ヤスデの天敵の生態系での役割を理解する

ヤスデが嫌がるものは?忌避効果のある要素

庭にヤスデが大量発生する原因と対策

ヤスデの天敵は?自然界での捕食者とは

落ち葉や腐植物を分解するヤスデは、食物網では一次消費者に相当し、複数の捕食者から断続的に捕食圧を受けます。

主な捕食者は鳥類、爬虫類、両生類、節足動物の一部、そして小型哺乳類です。

具体的には、ヒヨドリやムクドリ、モズなどの地上採餌性の鳥、ニホントカゲやカナヘビといったトカゲ類、アフリカウシガエルなどの大型カエル、サシガメの仲間であるビロードサシガメ、状況によってはアリの集団が挙げられます。

猫や小型の哺乳類がついばむように捕食する場合もありますが、常食というより機会的な捕食に近いと考えられます。

ヤスデは刺激臭のある体液(主成分としてベンゾキノン類やシアン化合物などが報告されています)を分泌して身を守ります。

この化学防御は多くの脊椎動物にとって強い忌避刺激となり、捕食者の数や継続的な捕食を抑える要因になります。

一方で、サシガメ類のように口針で毒性・消化性の体液を注入して外部消化する捕食性昆虫や、集団で弱った個体や幼体を運搬できるアリ類など、ヤスデの防御戦略を相対化できるグループも存在します。

地域や季節、ヤスデ個体群の密度、さらには周辺の代替餌資源の豊富さによって、どの捕食者が優占するかは変動します。

なお、ヤスデの化学防御は分類群によって組成が異なり、ベンゾキノンやフェノール、シアン化水素など複数の化合物群が報告されています。

これらの防御化学が捕食者の学習回避を誘発し、結果的に捕食イベントの頻度を下げる仕組みが示されています。(出典:Scientific Reports「Step-wise evolution of complex chemical defenses in millipedes」)

主な捕食者と特徴(比較表)

| 区分 | 代表例 | 捕食の頻度 | 特徴・備考 |

|---|---|---|---|

| 鳥類 | ヒヨドリ、ムクドリ、モズ | 中 | 地上で動く個体を視覚で素早くついばむ。刺激臭体験後に学習回避が生じやすい |

| 爬虫類 | ニホントカゲ、カナヘビ | 中 | 空腹時や小型個体を主対象。動きへの反応性が高く、止まった個体には反応しにくい傾向 |

| 両生類 | アフリカウシガエル | 低〜中 | 丸呑みを試みるが、分泌液の刺激で吐き出す行動が観察されることがある |

| 捕食性昆虫 | ビロードサシガメ | 高(選択的) | 腹側など軟らかい部位に口針を刺し、麻痺性・消化性の体液を注入して吸汁する |

| 社会性昆虫 | アリ類 | 低〜中 | 幼体や脱皮直後など外皮が軟らかい個体、もしくは弱った個体を集団で搬送・解体して捕食 |

| 哺乳類 | ネズミ、猫など | 低 | 機会的な捕食が中心。遊行動に伴う接触や試行的摂食が多く、常食にはなりにくい |

捕食は「常に起こる」わけではなく、環境要因がトリガーになります。

たとえば長雨後にヤスデが地表へ避難して目立つと、鳥類やトカゲ類による接触機会が増えます。

反対に、乾燥が続く時期や隠れ場所が豊富な環境では、捕食者との遭遇頻度が低下します。

こうしたダイナミクスを理解しておくと、庭や建物周りでの発生状況を評価する際に、単発的な遭遇を過度に拡大解釈せず、季節・天候・環境整備といった背景要因とあわせて判断しやすくなります。(出典:Scientific Reports「Step-wise evolution of complex chemical defenses in millipedes」)

ヤスデの天敵はどのようにヤスデを捕食する?

同じヤスデでも、狙う相手や攻撃手段が捕食者ごとに大きく異なります。

視覚に優れた鳥類やトカゲ類は、地表でうねうねと動くヤスデの運動パターンをトリガーとして検知し、素早い一撃でついばむ、あるいは噛みついて弱らせます。

これらは衝撃を与えて転倒させ、腹側を露出させるといった体位制御が上手く、短時間で安全域に持ち込むのが特徴です。

両生類のカエルは、咥内への吸引と丸呑みに依存するため、体長や口幅(ゲイプ)との兼ね合いで捕食成功率が変動します。

口に入れてから、刺激性分泌液の影響で吐き出すケースが観察されるのはこの系統に多い振る舞いです。

捕食性カメムシ(ビロードサシガメなど)は、機械的な噛みつきではなく口針(口吻)による外部消化に依存します。

腹側の節間膜や脚の付け根など比較的軟らかい部位に穿刺し、麻痺性物質と消化酵素を注入して体組織を液状化し、吸汁します。

ヤスデの化学防御は表層からの接触を忌避させる性質が強いのに対し、穿刺後は分泌液の拡散を相対化できるため、この戦略はヤスデに対して有効です。

社会性昆虫のアリは、単体では硬い外皮に阻まれがちですが、幼虫や脱皮直後で外骨格が未硬化の個体、あるいは衰弱した個体に対しては多数での搬送と分割で優位に立ちます。

フェロモンによるリクルートメントで短時間に数を集め、可食部位から段階的に解体します。

アリによる被食は、個体群の年齢構成や季節(脱皮周期が重なる時期)によって強まる点が特徴です。

鳥やトカゲ、カエルに比べ、哺乳類(小型齧歯類や猫)は機会的な摂食が中心です。

遊行動や探索の延長で咥えるものの、刺激性分泌液により継続的な捕食対象になりにくい傾向があります。

屋外では、長雨後にヤスデが一斉に地表へ避難するタイミングで鳥類やトカゲ類との遭遇頻度が上がり、単位時間当たりの捕食イベントが増えることが多いです。

ヤスデ側の防御は、体を丸めて腹部を覆う姿勢(コングローブ化)と、体側の腺(オザデン)からの刺激性分泌液の放出が主軸です。

分泌液の主要成分としてベンゾキノン類やシアン化水素などが報告されており、初回の捕食試行で強い嫌悪学習を引き起こします。

捕食成功が継続しづらい一方、口針注入や集団戦のように化学防御の効きを弱める戦術、あるいは未成熟個体を狙う戦術を取る捕食者は相対的に成功率が高くなります。(出典:Scientific Reports「Step-wise evolution of complex chemical defenses in millipedes」)

ヤスデの天敵の生態系での役割を理解する

ヤスデは落ち葉や朽木を摂食し細断・排泄することで、土壌の団粒構造や栄養循環を支える分解者です。

天敵はこの分解者の個体数にトップダウンの圧力をかけ、資源の偏食や局所的な密度暴騰を抑える働きを担います。

鳥類や小型爬虫類は、森林縁辺や庭園といったモザイク環境で機会的にヤスデを利用し、他の無脊椎動物と合わせて多様なタンパク源として食物網をつなぎます。

捕食性カメムシやアリのような無脊椎捕食者は、微小スケールでの死亡要因として機能し、特に幼体期や脱皮直後の脆弱期に個体群動態へ影響を与えます。

こうした捕食圧は、ヤスデの行動や時間帯選好(薄暮・夜間活動の強化)、隠れ場所の選択(落葉層の厚さや石下の利用)といった適応的応答を引き出し、結果として微小生息地の使い分けが進みます。

天敵側から見れば、ヤスデは季節的・気象的に出現頻度が変動する補助的餌資源として機能し、長雨や繁殖期など一時的な供給増に合わせて摂食率を高めることで、エネルギー収支の安定化に寄与します。

一方、外来系統のヤスデが地域に侵入した場合、在来の捕食者が分泌化学に十分に適応しておらず、短期的に捕食圧が弱い状況が生まれることがあります。

その結果、人的被害ではなくても景観上の不快や輸送インフラへの影響(線路上への集積など)が目立つ局面が出やすく、天敵に任せた制御は現実的ではありません。

屋外では生態系サービスとしての分解機能を尊重しつつ、人間生活圏では発生源の管理と物理的バリアを優先し、化学防除は必要最小限に留めるといったゾーニングの考え方が有効です。

以上の視点を押さえることで、天敵の役割を正しく位置づけながら、被害の少ない共存設計がしやすくなります。

ヤスデが嫌がるものは?忌避効果のある要素

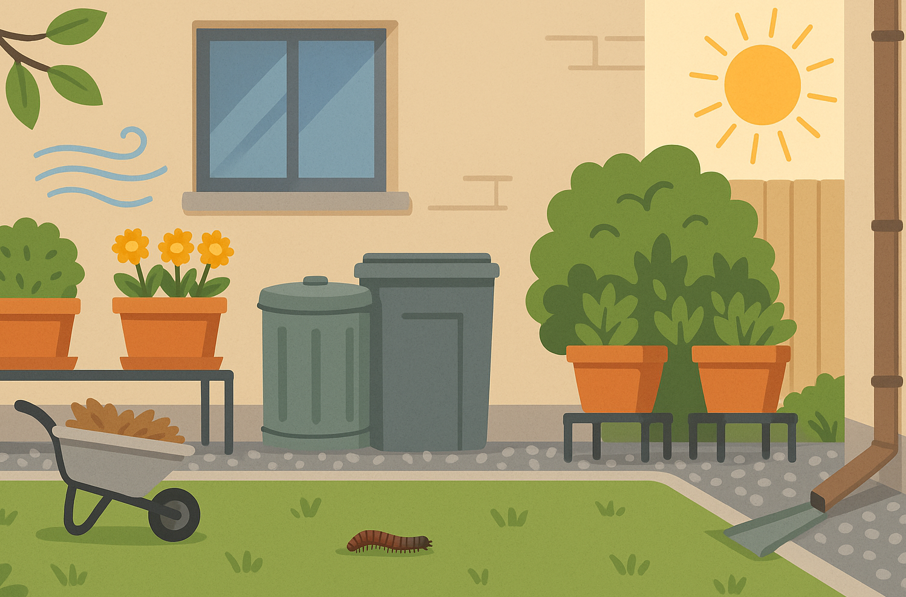

ヤスデは乾燥と直射日光を避け、暗く湿った環境を好みます。

風通しがよく乾いた場所は定着しにくい環境です。

園芸現場では、消石灰を帯状に撒く方法や木酢液などの匂いを活用する手法が知られていますが、屋外の雨で効果が薄れるなどの限界もあります。

また、家屋の基礎周りや隙間を最小化し、落ち葉や堆肥、鉢の受け皿の水溜まりを放置しないことが、長期的な忌避につながります。

ハッカ油などの香料系スプレーは不快刺激として機能するという情報もありますが、ペットや人への適合性を事前に確認し、目や肌へ直接かからないように使う配慮が求められます。

庭にヤスデが大量発生する原因と対策

大量発生は、梅雨や長雨後の避難行動、繁殖期の群集化、新設コンクリート周辺でのカルシウム摂取行動など、複数の要因が重なって起こります。

落ち葉堆積や堆肥の管理不足、日陰で湿ったゾーンが広い庭は定着しやすい条件です。

対策としては、排水性の改善、落ち葉・朽木の定期的な除去、鉢や資材の直置きを避ける配置換え、家屋周縁の帯状防除(粉剤や持続型スプレーの活用)が効果的です。

雨天後は防除ラインの再施工を前提にし、季節前の予防散布を計画的に行うと負担が減ります。

ヤスデの天敵を活かした効果的な駆除・予防方法

ヤスデをいなくする方法とその注意点

ヤスデの天敵を利用した自然な防除の考え方

ヤスデの発生を抑える環境づくりのポイント

家周りや屋内でのヤスデ対策と予防法

ヤスデをいなくする方法とその注意点

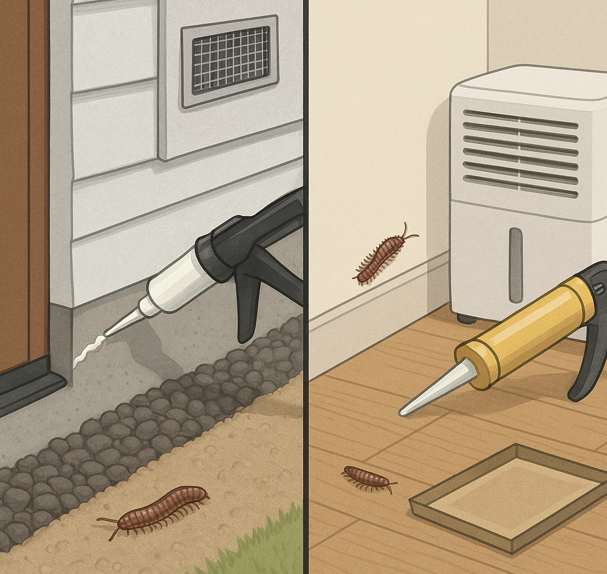

住環境からの排除は、物理的遮断と環境改善が土台になります。

まず、侵入経路になりやすい窓サッシや扉の下端、通風口、エアコンのドレンホース先端などを見直し、隙間テープや防虫ネット、防虫キャップで閉塞します。

屋外では、家の基礎を囲むように粉剤で防御ラインを設定し、雨後は補充します。

壁面を登る個体にはエアゾールを距離を保って処理し、室内で見つけた場合は凍結スプレーなど成分非含有タイプの製品で動きを止め、破裂や体液の付着を避けるように処理します。

健康・安全に関する使用成分は、各製品の公式サイトによると安全性の前提や注意事項が示されているとされています。

使用前にラベルを精読し、換気や保護具の着用に配慮しましょう。

熱湯処理は即効性があるものの、刺激性ガスの発生や臭気の拡散リスクがあるという情報があります。

掃除機で吸い込む方法も、内部で臭液が拡散して排気が臭うおそれが語られており、避けるのが無難です。

ヤスデの天敵を利用した自然な防除の考え方

庭での生態的防除は理想的に見えますが、現実には制御性が低く、意図した捕食者だけを継続的に呼び込むことは困難です。

捕食者が十分に機能するまでの時間、捕食量の不確実性、そして別の小動物を呼び込む副作用が想定されます。

したがって、天敵を無理に導入するより、庭の生物多様性を高めつつ、隠れ場所や餌資源(落ち葉・堆肥・水溜まり)を減らすハビタット管理を主軸にする方が実効的です。

鳥が立ち寄りやすい植栽や止まり木の配置は副次的に機能する場合がありますが、あくまで補助的施策として位置づけましょう。

ヤスデの発生を抑える環境づくりのポイント

日照と通風の確保、排水性の改善、資材配置の見直しが要になります。

植木鉢や用土袋は直置きを避け、ラックで底面の湿気を逃がします。堆肥や腐葉土は密閉容器で保管し、使い残しを放置しないことが大切です。

敷地の凹地や犬走りの水溜まりは砂利の敷設や勾配調整で改善します。

外構の目地やクラックはシーリングで補修し、基礎と地面の接点にたまる有機物や苔を定期的に除去します。

これらの積み上げが、薬剤依存度を下げながら発生を抑える近道です。

家周りや屋内でのヤスデ対策と予防法

屋内侵入を繰り返す場合は、外周の帯状防除と開口部対策を同時に行い、夜間照明への誘引を減らすために照明の色温度を見直すのも一案です。

室内では、床と巾木のすき間、配管周りを重点点検し、清掃と乾燥を維持します。

小さなお子さんやペットがいる家庭は、成分の暴露を最小化する製品選択が求められます。

製品の安全性は、メーカーの技術資料によると使用条件の範囲で影響が少ないとされていますが、噴霧後の乾燥時間を確保し、接触を避ける運用を徹底してください。

ヤスデの天敵の種類と特徴まとめ!生態系の役割と賢い対処法:まとめ

この記事のまとめです。

- 主な捕食者は鳥類爬虫類両生類捕食性昆虫が中心

- サシガメは口針で体液を注入し選択的に捕食する

- トカゲや鳥は動きに反応し素早くついばむ傾向がある

- カエルは丸呑みを試みるが体液で吐き出す例が語られる

- ヤスデは刺激性体液と丸まりで腹部を保護して抵抗する

- 分解者として土壌の栄養循環を支える重要な存在である

- 天敵は個体数の抑制と食物網の維持に寄与している

- 過度な駆除は屋外の生態機能に影響しうる点に留意する

- 忌避は乾燥通風日照の確保と隠れ場所の削減が要点となる

- 庭の大量発生は長雨繁殖期コンクリート要因が絡みやすい

- 帯状防除や開口部封鎖など物理的対策を優先して実施する

- 室内は凍結スプレーで安全に処理し臭液拡散を避ける

- 熱湯や掃除機は臭気や拡散リスクがあり推奨しにくい

- 天敵導入よりハビタット管理重視が現実的で再現性が高い

- ヤスデの天敵を理解し被害低減と共存の両立を目指す