新築の家なのに、玄関や基礎まわりでヤスデを見かけて戸惑っている方は多いのではないでしょうか。

せっかくの新しい住まいに虫が出ると、「施工の問題なのか」「自然現象なのか」と不安に感じてしまいます。

この記事では、ヤスデが家の中や周辺に現れる理由とその背景をわかりやすく整理し、新築特有の構造や環境がどのようにヤスデを引き寄せてしまうのかを丁寧に解説します。

また、実際に侵入しやすい経路や発生しやすい場所、そしてヤスデ以外にも新築住宅で出やすい虫の種類についても詳しく紹介します。

さらに、家の価値や快適性を守るために今すぐ実践できる現実的な予防・対処方法も具体的にまとめています。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 新築でヤスデが出る環境的・構造的な要因

- 侵入しやすい経路と室内侵入を減らす工夫

- 屋外メンテナンスで再発を抑える具体策

- 業者依頼の判断基準と依頼時の注意点

新築にヤスデが出る原因と発生の仕組み

新築の家のヤスデはどこから入る?

ヤスデが家に出る理由とその背景

新築特有の環境がヤスデを呼ぶ理由

ヤスデ以外でも新築に出る虫の種類

ヤスデの発生が多い季節とその特徴

新築住宅周辺の環境が影響する要因

新築の家のヤスデはどこから入る?

ヤスデは細長い円筒形の体で節ごとに二対の脚を持ち、体高が低いため、1〜2mm程度の線状のすき間でも通過しやすい形態です。

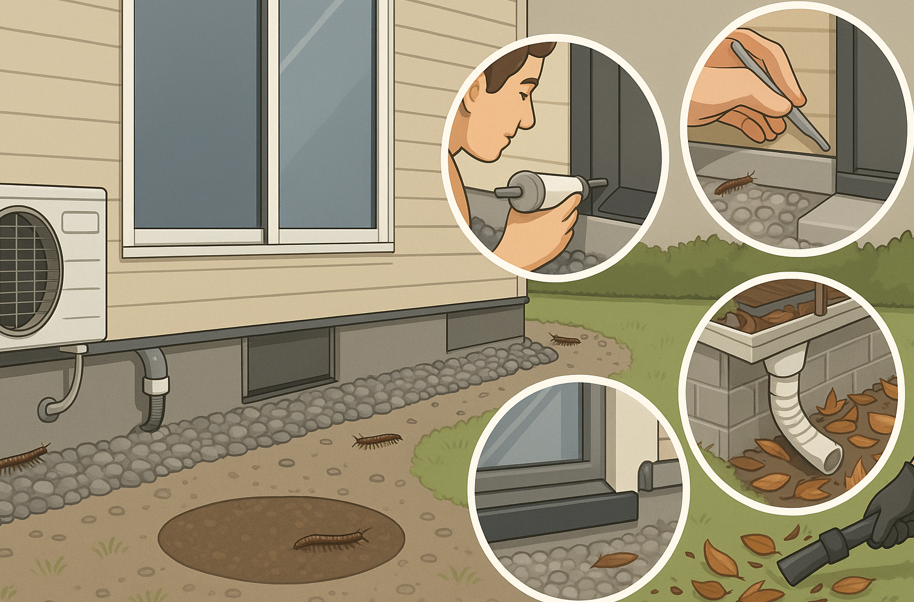

新築住宅では、次のような開口・接合部が主な侵入経路になりやすいと考えられます。

- 基礎の通気口(パンチングメッシュやガラリの目開き、フレームと外壁の取り合い)

- 給排水やガスの配管貫通部(シール材の収縮や被覆の段差)

- 玄関ドアの下端や気密材の圧接不良部

- 引違いサッシの召し合わせ部・戸先・レール水抜き孔

- 網戸の破れ、たるみ、戸車の調整不良

- エアコンのドレンホース先端(逆止弁や防虫キャップ未装着)

- 外壁と土間コンクリートの取り合い、犬走りと基礎の境界などの線状すき間

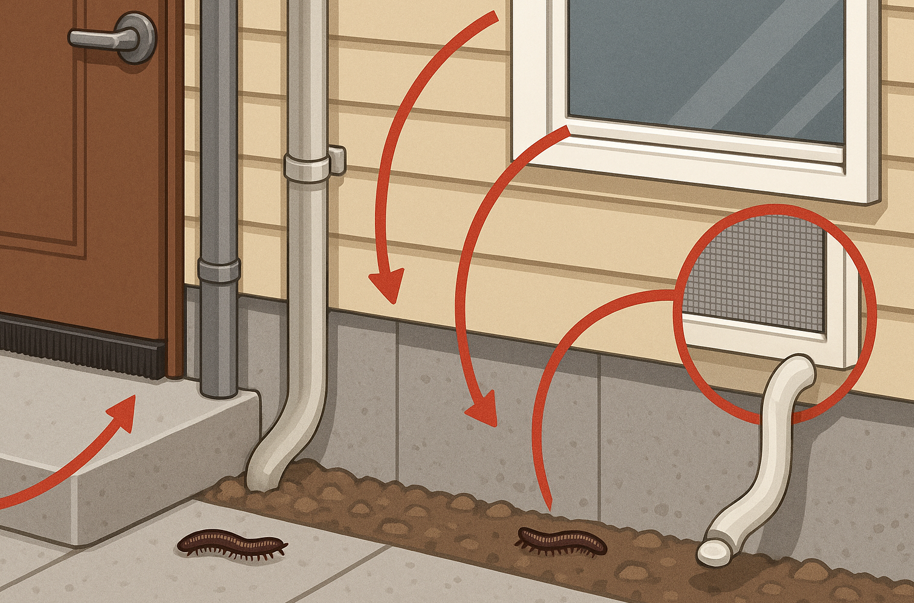

降雨の直後は地中の空隙が水で埋まり酸欠になりやすく、ヤスデが地表へ避難・移動する頻度が上がります。

その際、外周の線状すき間に沿って集まり、基礎周りや勝手口、土間との取り合いから屋内へ入り込みやすくなります。

新築は総じて気密性が高い一方、竣工直後は木材やシーリング材の乾燥収縮、金物の座り、外構の沈下などが進む初期変化期です。

24時間換気の運転モードや窓開け換気の習慣が定まっていない時期は、室内外の圧力差が不安定になり、開口部の微細なすき間に向けて外気を吸い込みやすくなります。

これらの要因が重なると、入居初期は一時的に侵入リスクが高まりやすいと見て対策を先回りするのが有効です。

侵入経路と優先対策の整理

| 想定経路 | 症状・見つけ方 | 優先対策 | メンテ頻度の目安 |

|---|---|---|---|

| 配管まわりの貫通部 | 室内側の床下点検口から見て隙間や日射が見える | 変成シリコンや難燃パテで充填、スリーブと配管の環間も封止 | 竣工後1カ月、3カ月、1年 |

| 玄関下端・気密材 | ドア下に薄い光線、土や虫の侵入痕 | スイープの調整・交換、戸当たりの気密材追加 | 半年ごと |

| サッシ・網戸 | 網の破れ、たるみ、クレセントの掛かり浅い | 網戸の張替え、戸車・戸当たり調整、モヘアの補修 | 梅雨前と秋雨前 |

| ドレンホース | 先端から小虫の出入り | 防虫ドレンキャップ装着、先端を地面から離す | 年1回確認 |

| 外壁と土間の取り合い | 線状の隙間、雨後に虫が集まる | 変成シリコンで打継ぎシール、止水モルタルで面を整える | 施工後の初年度に実施 |

上表のように、屋内侵入が起きやすい経路から順に塞ぎ、屋外は線状すき間に連続的なバリアを形成すると再侵入を大きく抑えられます。

とくに梅雨入り前と秋雨期前の点検・補修が効果的です。

ヤスデが家に出る理由とその背景

ヤスデは主として落ち葉、朽木、コケなどの有機物を摂食し、土壌の分解と団粒化を進める分解者です。

日中は暗く湿った場所に潜み、夜間や降雨後に活発化する夜行性の行動特性があります。

次の背景が住宅周辺での目撃頻度を押し上げます。

まず、降雨が続く時期は地中の酸素濃度が下がりやすく、通気の良い地表や構造物周りへ移動する個体が増えます。

舗装や縁石、コンクリート基礎の立ち上がりは、表面温度と湿度が安定しやすい微小環境をつくるため、帯状に集まる傾向が見られます。

また、ヤスデは一度に多数の卵を産み、孵化後もしばらく群れで挙動するため、条件が整うと短期間で密度が急に上がったように見えることがあります。

直接的に人を咬むことはまれですが、刺激に対して防御液を分泌し、種によってはシアン化合物を含むと自治体資料に記載されています。

高温や熱湯をかけると蒸散して周囲に不快臭が広がるおそれがあるため、扱いには注意が必要とされています。(出典:焼津市「ヤンバルトサカヤスデの駆除」 )

過去には鉄道沿線で大量発生し、圧死した体液によりレール・車輪の摩擦が低下して運行に影響が出た事例が報じられてきました。

住宅での発見は周辺の落ち葉堆積、保水性の高い敷材、通気の弱い被覆など、好適環境が近傍にあるサインでもあります。

環境(すみか)と経路(出入口)の両輪で対策を組み立てると、発生時の負担を着実に減らせます。

観察のポイントと初動

- 発見場所と時間帯を記録(雨後・夜間に偏るか、線状に並ぶか)

- 死骸の集積場所を確認(屋外の帯水部か、屋内の窓周りか)

- 臭気の有無や床・壁の汚れを点検(防御液の可能性を判断)

- 初動は捕集・廃棄と清掃を優先し、熱湯や火気の使用は避ける

新築特有の環境がヤスデを呼ぶ理由

造成や基礎工事では、客土・残土の移動や転圧、締固めにより土壌構造が短期間で大きく変わります。

既存の生物相がかく乱され、ヤスデが移動・露出しやすい遷移期が生じます。

入居初期の外構は排水勾配が落ち着くまで微小な凹凸が残り、雨後の一時的な水たまりや、犬走りの縁に沿った細い湿潤帯が点在しがちです。

さらに、防草シート・人工芝・ゴムマット・ウッドパネルの下層は、地温差で結露しやすく、風が通らないと恒常的な湿潤層が形成されます。

こうした薄暗く湿った帯状ゾーンは、ヤスデの隠れ場所や移動路として機能しやすく、雨後に周縁部へと個体が現れやすくなります。

新設コンクリートの周縁は、乾燥が進むまで表層の微粉が出やすく、アルカリ性の溶出水や打継ぎ部の吸放湿が微小環境に影響を与えることも指摘されています。

入居直後〜最初の梅雨・秋雨のシーズンは、土壌・外構・建材の状態が安定途上で、ヤスデが寄りやすい条件が重なりやすい時期です。

この前提を踏まえ、環境改善と経路遮断を同時に行うと効果が積み上がります。

新築初年度に優先したい環境改善

- 犬走り・土間周縁:線状すき間を止水モルタルやシールで連続封止

- 防草シート類:下地砕石を増し敷きし、水抜き勾配と通気を確保

- 砂利敷き:粒径20〜30mmの砕石を外周に150〜200mm厚で帯状敷設

- 落ち葉管理:外周の植栽下は週1回を目安にブロワーで清掃

- 24時間換気:連続運転を基本に、給気口フィルタの目詰まりを月1点検

これらの対策は、ヤスデだけでなくダンゴムシやワラジムシなどの湿潤環境を好む節足動物の屋内侵入抑制にも波及効果があります。

入居後の最初の一年を「基盤づくりの期間」と捉え、梅雨入り前と秋雨前に点検・補修・清掃のサイクルを回すことが、以降の発生を穏やかにする近道になります。

ヤスデ以外でも新築に出る虫の種類

新築後に見かけやすい虫は、タカラダニ、マルカメムシ、ダンゴムシ、ゲジ、ゴキブリの小型個体、ユスリカなどです。

例えばタカラダニはコンクリート面を好み、潰すと赤い色が残りやすいため、物理接触を避け、流水で流すなどの対処が向いています。

マルカメムシは晩夏〜秋に洗濯物への付着が増えやすく、室内干し環境や乾燥機の活用が効果的です。

これらはヤスデと好む環境が一部重なるため、落ち葉・堆積有機物の管理や水はけ改善、開口部の整備といった基本対策が総合的に効いてきます。

ヤスデの発生が多い季節とその特徴

ヤスデは湿潤期に動きが活発になります。

梅雨や秋雨の長雨、豪雨後、台風後などは地表活動が増え、外壁・基礎まわりでの目撃が増加しやすくなります。

地域や種により差はありますが、秋に産卵し、幼体で越冬して翌シーズンに活動が目立つというライフサイクルが知られています。

季節の波を踏まえて、事前散布や清掃のタイミングを合わせると効果が出やすくなります。

| 時期 | 地表での見かけやすさ | 背景要因の例 | 事前に有効な対策の例 |

|---|---|---|---|

| 梅雨期 | 高い | 土壌過湿・酸欠回避 | 砂利敷き整備、排水溝清掃、開口部シール |

| 真夏の晴天続き | 低〜中 | 乾燥で活動控えめ | 草丈管理、落ち葉の早期撤去 |

| 秋雨期〜初冬 | 高い | 産卵・移動の活性化 | 外周粉剤の帯状散布、通風路確保 |

| 冬 | 低い | 低温・休止傾向 | 侵入経路の点検補修、次季の準備 |

新築住宅周辺の環境が影響する要因

住まいの周囲に畑や雑草地、落ち葉が溜まりやすい植栽帯、ウッドデッキ下の湿った空間、防草シート下や人工芝下の結露層があると、ヤスデのシェルターになりやすくなります。

雨どいの集水位置や敷地勾配が悪いと、建物際に水が滞留して外周が長時間湿る要因になります。

周辺環境の把握は、対策の出発点です。

まずは「湿る場所」「暗い隙間」「有機物が溜まる所」を地図化し、優先度の高いところから乾かす・片付ける・ふさぐを進めると、短期間で体感が変わりやすくなります。

新築でヤスデを防ぐための効果的な対策

ヤスデを新築住宅に寄せ付けないための予防策

家の構造でヤスデ侵入を防ぐ工夫

外構や庭の管理でヤスデ対策を強化する方法

専門業者に依頼すべきケースと注意点

ヤスデを新築住宅に寄せ付けないための予防策

予防の軸は、水と隙間と餌(有機物)を減らすことです。

屋外では、建物際に防草シートを敷く場合も、その上に厚めの砕石や砂利を重ねて通気・排水を確保すると、シート直下の結露帯を抑えやすくなります。

外周は土間コンクリートで固めすぎず、雨水が建物側に戻らない勾配を維持してください。

屋内側は、24時間換気を適切に運用し、浴室や脱衣室の湿気を速やかに排出して、虫を呼び込みにくい湿度帯を保つことが肝心です。

粉剤や持続性のある外周用薬剤は、梅雨入り前や秋雨前線の時期に帯状に処理すると効果が持続しやすく、散布後は雨で薄まるため、天候を見ながら再処理の計画を立てると管理が楽になります。

なお、市販の薬剤の使用にあたっては、メーカーの公式サイトによると用法・用量や対象害虫、屋内外の使用可否に関する安全情報が示されていますとされており、表示に従うことが推奨されています。

家の構造でヤスデ侵入を防ぐ工夫

構造・開口部のディテール改善は、侵入個体数を大きく減らします。

玄関はドアボトムにドラフトストッパーやドアスイープを取り付け、戸当たりの気密パッキンを点検します。

サッシは網戸の弛みや破れ、戸車調整を見直し、片引き窓は開け方によって網戸の重なりが逆になりやすい点に注意します。

基礎の通気口や床下点検口、配管貫通部は、金網や防虫ネット、シーリングで目の細かい封止を行います。

エアコンのドレンホースには防虫キャップを装着し、ホース先端を地面に直置きしないよう支持します。

これらは手を入れた瞬間から効果が出やすく、再発抑制のベースになります。

外構や庭の管理でヤスデ対策を強化する方法

庭の管理は、持続的な効果につながります。

落ち葉や剪定枝は長く置かずに回収・処分し、プランター下の受け皿や敷石の下など、湿りやすい小空間を点検・乾燥させます。

木製デッキ下は透水性を高めた砂利層に更新し、雑草地は単なる被覆ではなく、下地の透水と通気を確保する施工に見直します。

雨どいの詰まりを解消し、集水桝の泥を定期的に浚渫するだけでも、建物際の過湿を減らせます。屋外水栓まわりや立ち上がり配管の根元は、ひび割れや隙間を充填して線状のすき間をなくすと、ヤスデの通り道を断ちやすくなります。

専門業者に依頼すべきケースと注意点

次のような状況は、専門業者への依頼を検討する目安になります。

屋外で帯状に処理しても短期間で密度が戻る、屋内での目撃が連日続く、乳幼児やペットがいて薬剤選択に迷う、床下や土間下の発生源が特定できない等です。

依頼時は、発生箇所・時期・天候との関係を写真つきで記録して共有すると調査がスムーズです。

見積りでは、使用薬剤の有効成分、処理場所、持続期間の想定、再訪条件を確認しましょう。

健康や安全に関わる説明については、公式パンフレットやSDS(安全データシート)では「換気方法や再入室までの時間、養生範囲」などが案内されているとされていますので、現場条件に合わせた指示を事前に確認すると安心です。

新築にヤスデが発生する理由と入居初期に実践すべきポイント:まとめ

この記事のまとめです。

- 新築期は土壌かく乱と湿潤環境が重なりやすい

- 侵入経路は基礎通気口や配管まわりが多い

- 外周の水はけ改善と落ち葉管理が土台になる

- 防草シート単体では結露帯が残りやすい

- 砕石と通気を組み合わせて乾かす設計が要点

- 玄関下端とサッシの気密を整えると効果的

- ドレンホースに防虫キャップで侵入を抑制

- 梅雨前と秋雨前に外周薬剤を帯状処理する

- 24時間換気を適正運用して室内湿度を抑える

- タカラダニやマルカメムシにも同根の対策が効く

- 雨どいと集水桝の清掃で建物際の過湿を是正

- デッキ下やプランター下の小空間を乾かす

- 記録と写真を残すと原因特定が進みやすい

- 業者依頼時は成分と持続期間を確認する

- 新築のヤスデ対策は環境と経路の同時対処が鍵