梅雨や秋雨の季節になると、地面から突然現れるヤスデに悩まされる家庭は少なくありません。

薬剤を使わず、できるだけ自然の力で防ぎたいと考える方に向けて、本記事ではヤスデ 対策 ハーブの活用方法を詳しく紹介します。

ヤスデ対策に効果的なハーブの種類や、香りを活かして侵入を予防するコツを、具体的な配置例や更新のタイミングとともに解説します。

また、ハーブ以外でヤスデを寄せ付けない環境づくりの工夫や、庭と住まいの両面から侵入を防ぐ設計の考え方にも触れます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ヤスデが侵入しやすい経路と封鎖の具体策

- 忌避に使える主要ハーブと使い分け

- ハーブの香りを持続させる予防運用のコツ

- ハーブ以外の併用策で再発を抑える設計

ヤスデ 対策 ハーブの効果と基本知識

ヤスデが家の中に侵入する主な経路は?

ヤスデが嫌いな匂いは?自然の防御効果を解説

ヤスデ対策に効果的なハーブの種類

ヤスデが嫌がるものは?日常で使える工夫

ハーブ以外でヤスデを寄せ付けない方法は?

ヤスデが家の中に侵入する主な経路は?

ヤスデは乾燥に弱く湿った場所を好むため、雨量が増えると安全な場所を求めて移動し、家屋のわずかな隙間から侵入しやすくなります。

代表的な経路は、玄関ドアの下端、サッシのレールや網戸のたわみ、基礎と外壁の取り合い、エアコンの配管まわりやドレンホース先端、床下の通風口や換気口、外壁のクラックや配線貫通部などです。

特に雨の直後は壁面をはい上がって上階へ到達するケースも見られます。

侵入経路の特定では、夜間に外壁際をライトで照らし、動線になっている帯状のルートを観察すると対処箇所を絞り込みやすくなります。

封鎖・補修の基本

隙間テープで可動部の遊びを減らし、固定部は屋外用シーリングやパテで充填します。ドレンホースや換気口には防虫キャップやネットを装着し、基礎のクラックやモルタルの欠けは早期に補修します。

封鎖は一箇所でも取りこぼしがあると効果が下がるため、家を一周するチェックリスト化が有効です。

ヤスデが嫌いな匂いは?自然の防御効果を解説

植物が放つ揮発性の芳香成分は、食害を避けるための化学的コミュニケーションとして機能するものがあり、忌避反応を引き起こす例が知られています。

ヤスデに対してもしばしば不快刺激として働く香りがあり、清涼感の強いメントール、樟脳系のカンファー、レモン様のシトラール、ユーカリ系の1,8-シネオール、ウッディな針葉樹系モノテルペンなどが用いられています。

これらは即効性の体感が得られやすい一方で、屋外では風や直射日光で拡散・分解が進みやすく、時間経過とともに濃度が下がる点を踏まえた運用が肝心です。

香りが働くメカニズムの整理

ヤスデを含む節足動物は、触角などの化学受容器で空気中の分子を検知し、一定濃度以上の刺激に対して回避行動を示すことがあります。

特にモノテルペンやフェノール系など揮発性の高い天然物質は、嗅覚受容の閾値を超えると近寄りにくくなると考えられます。

もっとも、化学感受性には種差・個体差があり、温度や湿度、風速、地形条件によって到達濃度は大きく変動します。

したがって、単一の香りに依存するよりも、複数の香調を場面に応じて切り替えるローテーション設計が現実的です。

よく使われる芳香成分と香調の特徴

下表は現場で使われやすい香りの例を、主成分の傾向と運用上のポイントに整理したものです。

いずれも食品やアロマで馴染みの成分ですが、屋外では香りの減衰が速いため、植栽、ドライハーブ、精油スプレーなど複数手段の併用が効果の平準化につながります。

| ハーブ(例) | 主な芳香成分の例 | 香調の特徴 | 活用のヒント | 屋外での持続の体感 |

|---|---|---|---|---|

| ミント類 | メントール、メントン | 強い清涼感 | 玄関周りや通路の風下側に配置 | 風が強いと短時間で薄れやすい |

| ローズマリー | カンファー、1,8-シネオール | シャープで樟脳系 | 日当たりの良い花壇で低木化しやすい | 直射日光下での拡散が速い |

| レモングラス | シトラール | レモン様で拡散性が高い | 刈り戻しで香りが立ちやすい | 雨後は薄まりやすい |

| タイム類 | チモール、カルバクロール | ハーバルで辛味感 | 目地植えで面を作ると管理が容易 | 温度が上がると立ちやすい |

| 針葉樹系(庭木やチップ) | α-ピネン、リモネン | ウッディで樹脂感 | 防草シート上のウッドチップで周縁を形成 | 徐々に弱まるため補充が必要 |

※持続の体感は環境条件で大きく変わるため目安として捉えてください

植栽とアロマを組み合わせる

植栽はベース濃度を保ち、アロマはピークを補う役割に向きます。

日の出後や来訪前など、行動が増える時間帯に合わせて精油希釈スプレーを軽く噴霧し、夕方に風が収まるタイミングで再噴霧するとムラが減ります。

雨天や散水直後は香りが流れやすいため、天候の回復後に再適用する運用が無駄を抑えます。

ローテーション運用の考え方

同一の香りだけを長期間使うと、環境背景臭に紛れて存在感が下がることがあります。以下のように週単位で香調を切り替えると、常に新しい刺激として機能しやすくなります。

- 清涼系(ミント)→樟脳系(ローズマリー)→レモン系(レモングラス)→ウッディ系(針葉樹)

- 季節の気温と日照の変化に合わせ、揮発しにくい香調を涼期に、拡散の良い香調を暑期に配分

効果を底上げする配置・濃度・頻度

香りは風下に流れるため、侵入されやすいラインの風上側に点在配置すると濃度勾配が作れます。

濃度は高ければ良いわけではなく、屋外で薄く広く、屋内に持ち込む場合は微香での試験適用から始めるのが安全です。頻度は天候と風で見直し、強風・降雨の後は再適用の優先度を上げます。

匂いだけに頼らない全体設計

香りの手段は侵入抑止の一要素にとどまります。ヤスデは湿潤で有機物が多い場所を好む習性が知られており、屋外の落ち葉や敷材の厚溜まり、基礎周りの過湿を控えることが根本対策になります。

排水性の改善、屋外照明の波長見直し(虫寄せ低減)、基礎のすき間封鎖など物理的対策を組み合わせると、匂いの効きが安定しやすくなります。

安全配慮と留意点

ハーブや精油は天然由来でも刺激性があり、皮膚や粘膜に触れると不快感が生じる場合があります。小児やペットの生活動線では、低濃度からの試験運用と、誤飲・誤接触の防止が欠かせません。

健康影響に関する具体的な閾値は成分ごとに異なるとされ、各製品の安全データや公式ラベルに従う運用が推奨されています。屋内に香りを持ち込む際は、十分な換気を行い、体調に違和感がある場合は中止する判断が大切です。

まとめの運用ヒント

- 侵入しやすい動線に沿って香りの帯を作る

- 雨と強風の後は再噴霧と補充をセットで行う

- 季節で香調を切り替え、慣れを防ぐ

- 匂い・環境管理・物理遮断を三位一体で運用する

香りは一度で万能に働くものではありませんが、植栽とアロマを重ね、タイミングと配置を調整することで、ヤスデの動線を穏やかに変える助けになります。

環境条件に応じて記録を取り、効きの良い香調や頻度を見つけていくと、再現性の高い運用に近づけます。

ヤスデ対策に効果的なハーブの種類

庭植え・鉢・乾燥素材・精油のいずれでも扱いやすく、ヤスデ対策に使いやすいものを中心に整理します。

| ハーブ(例) | 主な香り・成分の特徴 | 想定シーン | 使い方の一例 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| ミント(ハッカ) | メントールの強い清涼感 | 玄関・窓まわり | 鉢植え配置、ハッカ油スプレー | 繁殖力が強いので地植えは暴走注意。猫のいる室内で精油は控えるとされています |

| ローズマリー | すっきりした樟脳様の香り | 動線の両脇 | 地植え・鉢植え、剪定枝をマルチ代わりに敷く | 精油の高濃度使用は肌刺激に配慮が必要とされています |

| ヒノキ系素材 | 針葉樹のウッディ系 | 玄関・土間 | ヒノキチップをトレーに敷く | 乾燥で香りが落ちるため定期交換が必要です |

| ドクダミ | 独特の強い香り | 湿った隅 | 境界に植える、乾燥葉を小袋に | 繁殖力が非常に強いので管理前提 |

| ラベンダー | リラックス系の芳香 | 室内・クローゼット | 乾燥花のサシェ、鉢植え | 精油は乳幼児・ペット環境で慎重に |

| レモングラス | 柑橘様の鋭い香り | ベランダ | 鉢植え、抽出液や精油をスプレー | 直射・多湿のバランス管理が鍵 |

上記は併用での相乗が期待しやすく、ミント×ラベンダーのように系統の異なる香りを重ねると、風向きや日照の変化にも対応しやすくなります。

ヤスデが嫌がるものは?日常で使える工夫

ヤスデは乾燥や直射日光を避け、暗く湿った隙間を選びます。

つまり、住環境を「乾いて明るい」方向に寄せるほど寄り付きにくくなります。

庭では、落ち葉や刈り草をためない、堆肥は密閉ストッカーで保管、ウッドデッキ下や大きな石の下などの滞水ポイントを改善します。

通路のマルチ材はバークではなく砂利など乾きやすい素材を選ぶと、移動経路になりにくくなります。

屋外照明は足元を明るくし、外壁際に帯水が生じないよう雨樋・排水を見直します。

室内は、ユニットバスや洗濯機まわりの結露対策、換気の徹底、ゴムパッキンの劣化交換など、湿気と隙間のダブル対策で居着く理由を減らします。

ハーブ以外でヤスデを寄せ付けない方法は?

自然素材での併用策として、木酢液の希釈散布、ディアトマイト(珪藻土)や消石灰のバリア、境界線の砂利化などがあります。

木酢液は希釈して家の外周に散布すると独特の燻香が広がり、忌避目的で使われます。

ディアトマイトは通り道に薄く帯状に敷くと乾燥を助けます。消石灰は雨で流れやすいので、天候を見て更新します。

駆除が必要なほどの大量発生時は、市販のエアゾールや粉剤の選択肢もあります。

凍結タイプは殺虫成分を含まないものがあり、室内でのスポット対応に向きます。

熱湯は即効ですが、植物や素材を傷め、飛散によるやけどのリスクがあるため、屋外での限定使用に留めたほうが安全です。

ヤスデの体液については、皮膚に付くと刺激が出るケースがあるという情報があり、手袋・マスク・ゴーグルでの作業が勧められています。

健康影響については、専門機関の解説では体液にシアン化合物が含まれる種類があるとされていますが、扱いは慎重にしつつ、万が一の付着時は大量の水で洗い流す対応が推奨されるという説明があります。

ヤスデ対策にハーブを活用した実践的な防除法

ハーブの香りを活かしたヤスデ予防のコツ

ハーブスプレーや精油を使った安全な対策

庭や玄関まわりで使えるハーブの配置方法

季節別に見るヤスデの発生時期と対処法

ヤスデ駆除と環境改善のバランスを取る方法

ハーブの香りを活かしたヤスデ予防のコツ

香りを利用した予防は、濃度を確保し、面的に囲い、時間とともに更新する三つの要素をそろえると安定しやすくなります。

ヤスデが通過しやすいのは、玄関や勝手口、テラスの出入り口、建物の角、雨水桝や側溝の周縁といった、陰になりやすく湿気が残る細長い動線です。

ここを短冊状の帯として見立て、鉢植え(基礎濃度)と乾燥素材やウッドチップ(拡散面)、スプレー(ピーク補強)を重ねると、香りの総量が時間変動に強くなります。

風の流れは香りの到達濃度に直結します。

一般に風上側に鉢を、風下側にサシェやチップを配置すると、風下へ広がる香りの尾が切れにくくなります。

屋外では日照や風で揮発が進むため、朝夕の風が弱い時間帯にスプレーを補うと、帯状の濃度勾配を維持しやすくなります。

更新頻度の目安は、乾燥素材が7〜10日、降雨後は即日差し替えです。

鉢植えは剪定で新芽を促し、刈り取った枝葉を通路のマルチや基礎沿いに敷くと、香りの再利用と土壌の過湿抑制を同時に狙えます。

香調はミント系、樟脳系、レモン系、ウッディ系を季節や天候でローテーションすると、環境に馴染んで弱く感じる現象を避けやすくなります。

| 素材・手段 | 役割 | 推奨の設置・運用 | 更新の目安 |

|---|---|---|---|

| 鉢植え(ミント、ローズマリー等) | 基礎濃度の維持 | 風上側に帯状配置、1〜1.5m間隔 | 剪定で随時リフレッシュ |

| 乾燥素材・チップ・サシェ | 面の拡散 | 風下側の足元や基礎沿いに敷設 | 7〜10日、降雨後は即日 |

| スプレー(精油希釈) | ピーク補強 | 朝夕に軽く噴霧、雨後や清掃後に再適用 | 天候に応じて随時 |

香りは単独で万能ではありません。

落ち葉や有機残渣の堆積を減らし、基礎周りの排水性を高め、外灯の点灯時間や波長を見直すといった物理・環境対策を並行して行うことで、匂いによる予防効果が相乗的に高まりやすくなります。

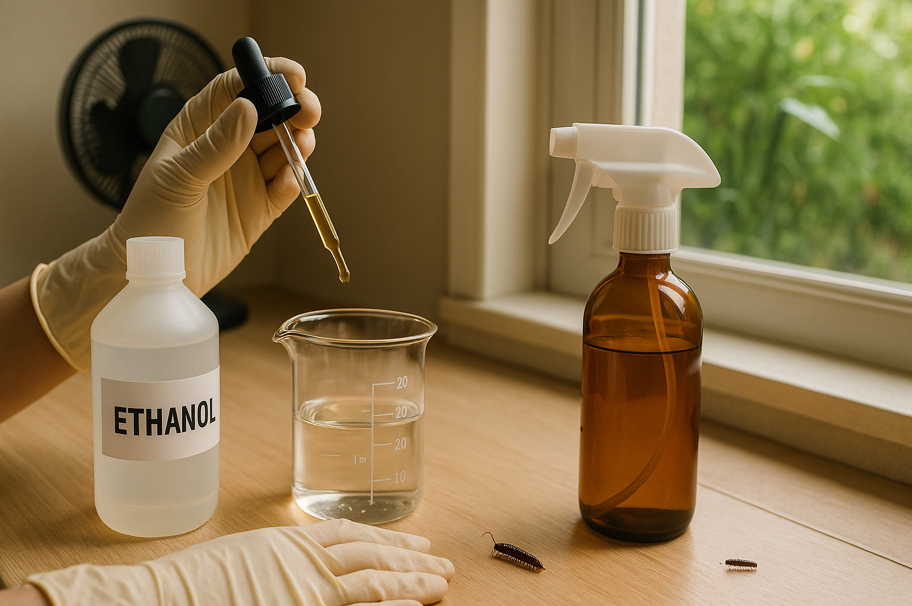

ハーブスプレーや精油を使った安全な対策

自作スプレーを用いる際は、精油を直接水に混ぜるのではなく、まず無水エタノールに溶かしてから水で希釈する二段階が基本です。

一般的な作り方の例として、無水エタノール10mlに対して精油を合計20〜30滴程度混和し、よく攪拌した後に水90mlを加えて100mlとする方法があります。

噴霧はサッシレール、網戸の下辺、配管やケーブルの貫通部周りなど、侵入リスクが高いラインに薄く行い、雨や清掃のあとに補充します。

屋内では、床材や塗装面で変色やシミがないかを目立たない場所で試してから本使用に進むと安心です。

濃度設計は用途で変わります。

屋外で足元の帯を補強する目的なら、おおよそ0.5〜1%程度の低濃度でも香りの存在感は作りやすく、素材の変質リスクを抑えられます。

ノズルはミストが細かく均一に広がるタイプを選ぶと、ムラが出にくく再現性が向上します。

連用する場合は、香りのローテーションを週単位で切り替え、同じ成分の連続使用を避けると、環境臭との識別性を保ちやすくなります。

小児やペットがいる環境では、精油の取り扱いに一層の注意が必要とされています。

特に猫では一部精油成分の代謝機構に注意が必要とする獣医文献があり、使用の可否や換気・保管方法は獣医師に相談して判断するのが安全とされています。(出典:Merck Veterinary Manual「Essential Oils (Toxicity) in Cats」)

肌への直接塗布は避け、噴霧は人や動物に向けず、使用後は十分に換気を行います。

保管は遮光容器で密栓し、誤飲防止のため手の届かない場所に置きます。

既製品を使う場合は、製造元が示す濃度と使用回数のガイドに従い、異常があれば使用を中止して専門家に相談してください。

庭や玄関まわりで使えるハーブの配置方法

動線に沿って匂いの帯を作る発想が、限られた鉢数でも効果を引き出す近道です。

玄関前では、足拭きマットの両脇にミントとローズマリーの鉢を置き、ドア枠の内側上部にラベンダーのサシェを吊るすと、出入りのたびに空気が揺れて香りが広がります。

基礎沿いはレモングラスの鉢を1〜1.5m間隔で等間配置し、刈り取った葉を帯水しやすい箇所に薄く敷いて香りの層を補います。

角部は渦風で香りが散りやすいため、二方向から挟むように鉢を寄せると濃度が保たれます。

水栓柱やエアコン室外機周りは、結露や微細な漏水で土が湿りがちです。

粒径の異なる砂利を重ねることで表面の速乾性を高め、近くにハーブの鉢を集めると、乾燥環境と香りの相乗効果が期待できます。

地植えを選ぶなら、半常緑で剪定に強いローズマリーやラベンダーが扱いやすく、通年でベースの香りを維持しやすい特性があります。

ミントは生育が旺盛で地下茎が広がるため、鉢植えで根域を管理すると周辺への越境を抑えられます。

夜間照明の位置と高さも見直しの余地があります。

玄関灯の直下に鉢を密集させると熱で香りが上方に抜けやすく、帯が途切れがちです。

灯具の風下側に鉢を少し離して配置し、香りが通行ラインに沿って滞在する距離を確保すると、同じ鉢数でも体感が変わります。

定期点検として、1〜2週間に一度は動線上の落ち葉や有機残渣を取り除き、香りの障害物となる堆積物を減らす習慣を加えると、全体の再現性が高まります。

季節別に見るヤスデの発生時期と対処法

ヤスデは梅雨期と秋雨期に目立ちやすく、雨で住処が浸水しやすいほど地表に出て移動します。

対策の前倒しが効くのは、春先の乾期です。この時期に侵入経路の封鎖、庭の水はけ改善、香りの布陣を済ませておくことで、梅雨入り時の急増を緩和できます。

盛夏は乾燥が進むため、香りの維持よりも環境の乾き維持に比重を置きます。

秋雨で再び動きが出るため、9〜10月は春と同じメンテナンスを繰り返し、越冬前の清掃を徹底します。

冬は活動が鈍るため、補修や資材の準備、来季の配置計画を進める好機です。

ヤスデ駆除と環境改善のバランスを取る方法

ハーブによる忌避は予防の軸に置き、発生ピークには物理・衛生・化学を段階的に足します。

まずはほうきで集めて袋で密閉処分、屋外は熱湯(素材と安全に配慮した限定使用)や凍結スプレーでスポット対応し、通り道にはディアトマイトを薄く敷いて乾燥を促します。

雨が続く予報の前に、基礎沿いの帯水ポイントを重点的に整えます。

健康面では、体液が皮膚に触れると刺激になるという情報があり、手袋・マスク・アイガードの着用が推奨されています。

体液の成分に関する説明は専門機関の資料でシアン化合物を含む種類があるとされていますが、作業は刺激を与え過ぎないハンドリングを心がけ、付着時は大量の流水で洗い流す対応が案内されています。

大量発生や建物の構造的問題が疑われる場合は、点検と処置を専門業者に相談する方が早道です。

ヤスデ対策としてのハーブの正しい使い方!侵入防止と環境改善:まとめ

この記事のまとめです。

- 侵入はドア下や配管まわりなど小さな隙間から起きやすい

- 忌避は香りの帯を面で作り濃度と更新で維持する

- ミントやローズマリーは鉢と剪定枝で香りを回す

- ヒノキ素材やラベンダーのサシェは玄関で効率的

- レモングラスは鉢を等間隔に置き香りの回廊を作る

- 庭は落ち葉や刈り草を貯めず乾きやすい砂利を選ぶ

- 木酢液は希釈散布で香りの層を補い雨後は再散布

- ディアトマイトは通り道に薄く帯状に敷いて乾燥補助

- 消石灰は雨で流れるため天候を見て更新する

- 凍結スプレーは室内スポット対応に使いやすい

- 熱湯は屋外限定で素材と安全に最大限配慮する

- 精油は換気と濃度管理を徹底しペット環境で慎重に

- 春先の封鎖と水はけ改善が梅雨ピークを抑える鍵

- 体液付着は刺激に注意し洗い流しと保護具で予防

- 大量発生や構造原因が疑われる場合は専門家へ相談