カラスヘビが珍しいと感じた方の多くは、「なぜ黒いヘビが存在するのか」「本当に珍しい生き物なのか」「危険性はあるのか」といった疑問を持つことでしょう。

本記事では、まずカラスヘビの生態や特徴を整理し、その黒い体色が生じるメラニズム(黒化現象)の仕組みや、地域ごとに異なる発生頻度の背景をわかりやすく解説します。

さらに、日本一珍しいヘビや世界一珍しいヘビといった希少種の実例にも触れ、カラスヘビとの違いを比較しながら理解を深めます。

加えて、実際の観察時に役立つカラスヘビの見分け方や注意点も紹介しますので、初めてヘビに興味を持った方でも安心して学べる内容になっています。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- カラスヘビの正体と発生メカニズム

- 地域差や季節性など遭遇率の目安

- 似たヘビとの見分け方

- 日本一珍しいヘビと世界一珍しいヘビ

カラスヘビが珍しいの真相と基礎知識

カラスヘビの生態を整理

カラスヘビの食べ物と捕食性

カラスヘビに似たヘビの例

カラスヘビは毒がある?

カラスヘビの見分け方と要点

カラスヘビの生態を整理

カラスヘビは特定の種名ではなく、黒化型のヘビ全般を指す通称です。

日本ではシマヘビの黒化個体を指すことが最も多く、黒色素が過剰に発現するメラニズムによって全身や体の大部分が黒一色に見えます。

瞳が黒く、光の当たり方で青みを帯びて輝く個体も確認されています。

出生時から黒い姿で、成長に伴って色が変化するわけではありません。

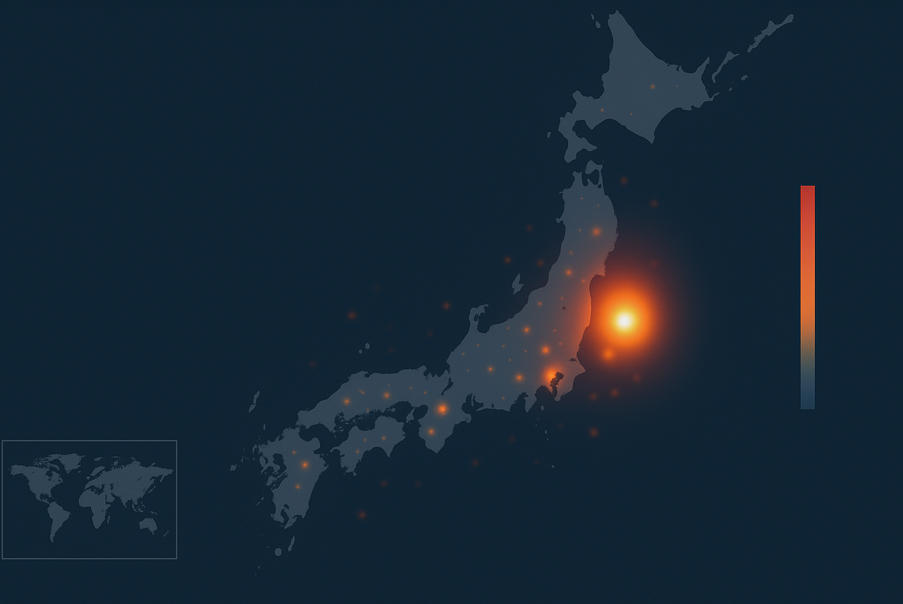

発生率は全体として高くありませんが、地域による偏りがあります。

例えば伊豆大島ではカラスヘビが多数を占めるという報告があり、局所的に頻出するケースがあると考えられます。

また、黒化はシマヘビに限られず、ヤマカガシやマムシなど複数種で見られるため、現地で黒いヘビを見た時に安易に無毒と判断しない姿勢が求められます。

さらに、脱皮前には一時的に通常色のシマヘビに近い色合いへ変わる現象が知られています。

これは体表が曇って見えるブルーアイ期に相当し、病気ではないサインです。

脱皮後は黒い光沢が戻り、腹側に虹色の艶が現れる個体もいます。

カラスヘビの食べ物と捕食性

黒化していても基本的な食性は元の種に準じます。

シマヘビの黒化個体であれば、主食はカエル類が中心で、小型の魚やトカゲ、時に小型哺乳類を捕らえることがあります。

素早い動きと視覚・嗅覚を併用した探索で、水辺や草地のエッジを効率よくパトロールします。

アオダイショウの黒化個体ならば、樹上性の傾向が強く、鳥類や巣中の雛、ネズミ類を積極的に捕食します。

ヤマカガシの黒化個体では水田や溝に依存し、カエルや小魚を得意とします。

このように黒い見た目は捕食対象を直接変えるものではなく、生息環境と原種の生態が食べ物の選択を左右します。

カラスヘビに似たヘビの例

黒一色に見える個体は複数種で起こりうるため、観察時の混同が起きやすくなります。特に混同しやすいのは次のとおりです。

- アオダイショウの黒化個体:体が長く、鱗は滑らかで、樹上性が目立つことがあります

- ヤマカガシの黒化個体:水辺での目撃が多く、全身の鱗がざらついた印象を与えることがあります

- マムシの黒化個体:太短い体形で、動きは素早いが警戒心が強く、隠れるのが得意です

外見だけでの断定は難しいため、安易に捕獲や接触を試みないことが安全管理の基本になります。

カラスヘビは毒がある?

カラスヘビは黒化個体の総称であるため、元の種が毒蛇であれば当然ながら毒性を持つ個体に該当します。

ヤマカガシやマムシの黒化個体では、噛傷による腫脹や疼痛などが報告されることがあります。

健康や安全に関わる事項については、自治体や医療機関の案内によると、毒蛇と疑われる咬傷では速やかな受診と適切な処置が推奨されていますとされています。

現場では自己判断を避け、無理に同定しようとしないことが賢明です。

また、無毒種であっても咬傷は創傷感染を引き起こす可能性があるため、むやみに手で触れない、刺激しない、近距離でカメラを向け続けないといった配慮が求められます。

カラスヘビの見分け方と要点

黒い個体の識別は難易度が高いものの、複数の観察ポイントを重ねることで誤認の確率を下げられます。

体形と行動の総合評価

体の太さや長さ、動きの俊敏さ、樹上へ登る頻度、水辺に留まる時間などは有効な手がかりになります。太く短い体形で低い姿勢を保ちがちな場合はマムシに近い可能性が上がります。

鱗の質感とキールの有無

触れずに観察した範囲で、鱗面がマットでざらついて見える個体は、全身にキール(中央の稜)がある可能性があり、ヤマカガシやマムシなどの候補が残ります。

光沢が強く滑らかに見える場合は、アオダイショウやシマヘビの可能性が相対的に高まります。

眼と頭部の印象

頭部の横幅があり三角形に見える、あるいは目と鼻の間にくぼみ様の印象(ピット器官)が推測される場合は、近づかず距離をとる判断が無難です。

参考として、主要種の比較表を示します。

| 種(黒化個体を含む) | 体形の傾向 | 鱗の質感 | よくいる環境 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| シマヘビ | 細長い | 滑らか | 田畑や草地 | 俊敏でカエル食性が強い |

| アオダイショウ | 長くやや太め | 滑らか | 民家周辺や樹上 | 木登りと鳥・ネズミ捕食 |

| ヤマカガシ | 中型 | ざらつき | 水田や溝 | 水辺での捕食が多い |

| マムシ | 太短い | ざらつき | 薮や沢沿い | 接近せず退避が基本 |

カラスヘビが珍しい理由と遭遇率

発生頻度と地域差のポイント

日本一珍しいヘビは?

世界一珍しいヘビは?

飼育と法規制の基礎知識

発生頻度と地域差のポイント

黒化個体の発生は遺伝的要因と環境要因の両方が関与すると考えられています。

一般的なフィールドでは出現頻度は高くありませんが、島嶼や特定の生息地では黒化個体が目立つ事例が知られています。

伊豆大島でシマヘビの黒化個体が多数派になるという報告は、遺伝的ボトルネックや選択圧(保温効率など)の可能性を示唆します。

季節性という意味では、春から秋にかけて活動量の増加とともに目撃機会が増えます。

特に水田作業期や降雨後は、エッジ環境に出やすいため遭遇率が上がります。

なお、脱皮直前の色調変化が起きる時期には、黒さが一時的に薄れることがあり、見た目での判定がさらに難しくなる点に留意が必要です。

日本一珍しいヘビは?

「日本一珍しい」という表現には、少なくとも二つのレイヤーがあります。

ひとつは保全文脈での希少性(分布域の狭さ、個体数、減少率などの定量評価)、もうひとつはフィールドでの遭遇の難しさ(行動や季節性、アクセス性などに起因する体感的な“見つけづらさ”)です。

両者を分けて考えると、議論が整理されます。

希少性を規定する主な軸

- 国内固有性:日本にのみ分布する固有種は地理的に限定され、全国的な観察機会は限られます

- 分布の狭さ:有効分布面積(AOO)や生息域(EOO)が小さいほど脆弱性が高まります

- 観察難易度:夜行性・地中性・樹上性・水辺依存度などの生態特性により、目撃率が大きく変動します

- 法的・社会的要因:保護指定地や私有地の立入制限、研究者向けの許可制などが実地報告数を左右します

具体的な種の例(遭遇率の低さや局所性が目立つもの)

- ツシママムシ(Gloydius tsushimaensis):対馬のみに分布する固有のマムシ類。分布域が極めて限定的で、観察機会は地域に依存します

- イワサキセダカヘビ(Achalinus werneri):八重山諸島の一部に生息するセダカヘビ属。夜行性・林床性で可視性が低く、探査努力に強く依存します

- サキシマハブ(Protobothrops elegans):先島諸島の局所分布。地域によっては出会うものの、全国的には情報が限られます

- トカラハブ(Protobothrops tokarensis):トカラ列島の限られた島に生息。アクセス性の制約が遭遇難易度を押し上げます

- シロマダラ(Dinodon orientale):全国的には広く分布しますが夜行性・地表性で目撃報告は少なく、体感的な“珍しさ”が語られやすい種です

フィールド体感と保全評価のギャップ

一般の観察者が語る「珍しさ」は、アクセス可能な場所での出会いにくさに強く影響されます。

一方、保全評価では、個体数動向・分布断片化・脅威の強度などに基づく枠組みを用います。

これらは「見つけづらい=絶滅リスクが高い」とは必ずしも一致しないため、同じ言葉でも意味が異なる点に注意が必要です。

カラスヘビと「珍しさ」の整理

カラスヘビは種名ではなく、シマヘビやアオダイショウ、ヤマカガシ、マムシなどで生じる黒化個体(メラニズム)の総称です。

発生は確率現象であり、地域によって頻度差があるものの全国どこでも一定確率で見られます。

したがって、種としての希少性(例:ツシママムシのような局所固有種)と、色変異としての希少性(遭遇の稀さ)は異なります。

検索意図としての「日本一珍しい」は、多くの場合「色変異としての遭遇の稀さ」へ読み替えて理解するとよいでしょう。

世界一珍しいヘビは?

世界スケールで「珍しさ」を語る際は、評価の物差しを明示することが欠かせません。

保全生物学では、個体群サイズ・減少率・分布域・断片化・脅威要因といった指標を積み上げて絶滅リスクを区分します。

一方、一般的な話題ではアルビノやメラニズムなど極端な色彩変異、あるいは目撃事例の少なさ自体が注目されがちです。

ここでは評価軸を整理しつつ、具体的なヘビの種類も挙げて、用語と実態のズレを最小化します。

世界的な希少性を測る視点

- 個体群の小ささと減少傾向

再生産が追いつかない規模や速度で減少している場合、将来存続の不確実性が高まります。例えば、再導入や保護繁殖の対象になりやすい島嶼固有種では、1島あたり数十〜数百個体規模にとどまることがあり、出生率と死亡率のわずかな差が存続に直結します。 - 空間的脆弱性

島嶼固有種や山岳の孤立個体群は、台風・山火事・外来捕食者侵入など単一の外乱で致命的影響を受けやすくなります。生息域(EOO)や有効分布面積(AOO)が小さいほど単発事象の影響が大きく、応答オプション(避難・移動・回復)の幅が狭まります。 - 生態的特異性

特定の餌資源(例:両生類の特定グループ)や微気候、繁殖条件(洞窟内の一定湿度や温度など)への依存が強いほど、環境変動に対して脆弱です。食物網の上位・下位いずれでも、ボトルネックの発生が個体群全体に波及します。 - データ不足

記載後の再発見が稀な種は「珍しい」と受け止められがちですが、探査努力の偏り(アクセス困難地・夜行性・地中性)や既存標本の少なさが背景にある場合があります。希少かつ不可視という二重の壁が、実態把握を遅らせます。

名指しで語られやすい世界的対象例(代表カテゴリ)

- 島嶼の固有ハブ類・クサリヘビ類

分布が島単位で細分化し、各島の個体群が小規模になりやすいグループです。代表例として、アルバ島のアリゾナガラガラヘビの近縁種とされるアラバアイランドガラガラヘビ(Crotalus unicolor)、サンタカタリナガラガラヘビ(Crotalus catalinensis)、インド洋のラウンドアイランドボア(Casarea dussumieri)などが知られます。これらは外来捕食者の侵入や生息地改変に弱く、島外からの病原体流入にも配慮が必要です。 - 地中性・林床性の微小種群

地中やリター層に依存し、検出率が低いグループです。代表例として、世界最小級といわれるバルバドススレッドスネーク(Tetracheilostoma carlae)や、アカリナヘビ類・アシナシヘビに近い微小な盲蛇類(Typhlopidae など)が挙げられます。形態が地味で夜行性のため、標本数が極端に少なく、分布把握が遅れがちです。 - 高山帯や洞窟性の専門種

高所の冷涼な環境や洞窟の安定した微気候に強く依存する種は、気候変動や人為攪乱に脆弱です。例として、メキシコ洞窟に適応したケイブレーサー(Elaphe taeniura ridleyi など洞窟依存度の高い集団)や、局所的な高山帯に生息する山地性のガラガラヘビ類(例:Crotalus willardi グループの一部地域個体群)が取り沙汰されます。栄養塩循環が限られる特殊環境では、餌資源のわずかな変動が個体群に波及しやすくなります。

カラスヘビ(黒化個体)との線引き

カラスヘビは色彩変異(メラニズム)という現象の名称で、シマヘビ(Elaphe quadrivirgata)やアオダイショウ(Elaphe climacophora)、ヤマカガシ(Rhabdophis tigrinus)、マムシ(Gloydius blomhoffii)など複数種で起こりえます。

これは種そのものの希少性とは別問題です。世界の“希少種”と同列に扱うと、種の存続可能性(保全上の希少性)と、表現型の出現頻度(遺伝・個体群内頻度)の議論が混在し、理解を妨げます。

現地観察では、以下の点が混乱回避に役立ちます。

- 発生機序:メラニズムの遺伝様式(単一遺伝子起因か、多遺伝子か)、選択圧(体温調節効率や背景環境)を把握する

- 観察条件:脱皮前後の色調変化、光条件(直射・散乱光)による見え方の差を考慮する

- 種同定:鱗のキールの有無、体型、行動圏(水辺・樹上・地中)など複数指標の総合判断に徹する

世界文脈で参考になる具体的比較の視点

- 種としての希少性:分布と個体数、脅威の強度で評価(例:セントルシアレーサー Erythrolamprus ornatus、アンティグアレーサー Alsophis antiguae、ラウンドアイランドボア Casarea dussumieri などは、島嶼性・小個体群・外来種影響の複合で議論されます)

- 形質としての希少性:メラニズムやアルビノの出現頻度、地域差、遺伝的背景で評価(例:シマヘビやアオダイショウの黒化個体、トウブハコガメなど爬虫類一般で見られる色彩変異を含む比較が可能です)

- 観察の再現性:どの地域・季節・時間帯・環境条件で出会える可能性が上がるかを明示(例:島嶼固有のガラガラヘビ類は乾季の夕刻に活動性が高まる報告が多く、盲蛇類は降雨後の地表出現確率が相対的に上がります)

要するに、希少な“種”と希少に“見える現象”を峻別し、前者は保全基準、後者は遺伝・生態の枠組みで説明する姿勢が、世界規模の議論でも齟齬を生みにくくします。

具体的な種名を挙げるときは、評価の物差し(個体数・分布・脅威・データ確度)を併記し、時点情報であることを意識して更新に備えるのが堅実です。

飼育と法規制の基礎知識

シマヘビの黒化個体は飼育下で繁殖された例がありますが、気性が荒く扱いにくい個体がいる点が指摘されています。

脱走防止や咬傷リスクの管理など、飼育環境の整備に相応の経験が求められます。

法規制については、国内では毒蛇の飼養や保管には自治体の許可が必要とされる制度があり、研究などの正当な目的以外では認められない場合があります。

制度や手続きは地域により運用が異なるため、実際に検討する際は最新の自治体窓口の案内を確認することが推奨されていますとされています。

黒い個体が無毒と断定できない限り、捕獲や飼育を前提とした接触は避ける判断が安全面で妥当です。

カラスヘビが珍しい理由と正体を解説|見分け方と生態を徹底調査:まとめ

この記事のまとめです。

- カラスヘビは黒化個体の総称で特定の種名ではない

- 日本ではシマヘビの黒化個体が代表例として知られる

- 地域差があり伊豆大島などで頻出の報告がある

- 黒化は出生時からで成長に伴う色変化ではない

- 脱皮前は一時的に黒さが薄れ通常色に近づく

- 黒い個体には無毒種と毒蛇の両方が含まれうる

- 安全面では接触せず距離を取る判断が基本となる

- 鱗の質感や体形など複数ポイントの総合観察が鍵

- 水辺や草地のエッジで目撃機会が高まりやすい

- 食性は原種の生態に依存し黒化自体は影響が小さい

- 似たヘビとの混同を避けるには行動特性も参考にする

- 飼育は脱走防止と咬傷対策など経験と設備が必要

- 毒蛇の飼養は許可制とされ自治体の案内確認が前提

- 日本一珍しいや世界一珍しいは文脈で意味が変わる

- カラスヘビが珍しいというのは色変異としての稀少性を指すことが多い