シマヘビの夜行性に関する疑問は、家の周りで夜にヘビと遭遇しないか、マムシとの違いや危険性はどうか、という不安と結びついています。

ここでは、シマヘビの昼行性と活動時間、薄明薄暮性への行動シフト、黒化型のカラスヘビ、分布や生息環境、食べ物、冬眠の時期、見分け方と安全対策、ヤマカガシやアオダイショウとの違い、そして夜にどこで見かけるのかまで、現場での知見を含めて整理します。

この記事を読み終えるころには、シマヘビの夜行性に関する誤解が解け、具体的な対策と安心感を持って行動できるようになります。

よく目にする関連語句――昼行性、薄明薄暮性、活動時間、夏の行動、冬眠、無毒、危険性、見分け方、マムシの違い、ヤマカガシの違い、アオダイショウとの違い、カラスヘビや黒化型、分布、生息環境、食べ物、遭遇時の対処、庭や家の対策――についても、一つずつ解説していきます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- シマヘビの行動パターンと活動時間

- 薄明薄暮性の背景と季節要因

- 危険種との見分け方と安全対策

- 庭や家での予防・遭遇時対応

シマヘビは夜行性かの結論

まずは誤解を正し、全体像を掴みましょう。シマヘビは本質的に昼行性で、条件によって薄明薄暮性にシフトする柔軟性を持ちます。ここでは活動時間の仕組み、夏季の行動、黒化型との関係、食性、分布を順に解説します。

シマヘビの昼行性と活動時間

結論から言えば、シマヘビは主に昼行性です。

日光を浴びて体温を上げ(バスキング)、最適体温に近づいたところで移動や捕食を効率化します。

夜間は体温が下がり代謝も落ちるため、深夜に長時間活発というより、日中中心+条件次第で薄明薄暮というイメージが実態に合います。

ここで大切なのは「いつ動くか」は体温とそれを支える外部環境(気温・地温・日射・風)で決まるという点です。

春先は朝の立ち上がりが遅く、昼過ぎに活動がまとまる一方、初夏〜梅雨明けは午前中に活発化して午後は日陰での滞在が増えます。

都市部の熱環境ではコンクリート面の放射で夕刻にかけて再び動きが出ることもあります。

観察のコツ

河川敷や農道の法面、日当たりの良い石垣の上など、熱を蓄えやすい場所は効率のよいバスキングサイトです。

日光が差し始める角度と遮蔽物(草丈や石、柵)との関係で出現位置が季節ごとに変わります。

午前9〜11時前後は「移動+捕食のスイッチ」が入りやすく、最も遭遇率が高まる時間帯のひとつです。

逆に夜は移動距離が短くなり、体温維持の難しさから行動は限定的になります。

要点:日中に体温を確保→探索・捕食→消化。夜は待機が基本。ただし環境温度や獲物の動きで時間帯が揺れます。

薄明薄暮性と夏季の行動シフト

真夏の直射日光下では、地面温度が上がり過ぎて熱ストレスになり得ます。

こうした時期は、日の出直後や日没前後の薄明薄暮の時間帯に活動ピークを寄せる個体が増えます。

これは恒常的な夜行性ではなく、過熱回避のための適応的シフトです。

たとえば最高気温が30度台後半に達する日、河川敷の砂礫は正午で表層温度が急騰し、胴体下面からの過剰な熱流入で活動コストが跳ね上がります。

結果として、早朝の涼しい時間帯に捕食と移動を済ませ、日中は草陰や石下に退避、夕刻に再び短時間の探索を行うリズムへと切り替わります。

獲物側の時間割とリンク

両生類(カエル類)は夕刻から鳴き始める種が多く、音による位置検出が効く時間帯はシマヘビにとっても効率的です。

農地では用水の開放や夜間散水が薄暮の捕食機会を増やすことがあり、こうした人為的要因が「夜に出た」という目撃談を押し上げます。

加えて、夕立後の放射冷却で地表温度が一時的に適温に戻るケースでは、薄暮〜宵の口の行動がハッキリ見えるでしょう。

薄明薄暮性は「夜行性の証拠」ではなく、温熱条件と獲物の活動(特にカエル類)の時間帯に合わせた行動最適化だと理解してください。

夜間の遭遇は、一時的な時間帯シフトの結果であることが多いです。

カラスヘビ黒化型と夜行性傾向

全身が黒いカラスヘビ(黒化型)は、光吸収効率が高く朝の立ち上がりが速い一方、盛夏の直射下では過熱に陥りやすい側面があります。

黒色素の多い体表は赤外域も含む幅広い波長を吸収し、標準型より短時間で最適体温域に達します。

そのメリットは春〜初夏や高緯度・高標高で顕著ですが、真夏の平野部ではリスクにもなります。

したがって温暖域や猛暑期ほど、薄明薄暮への依存度が相対的に高く見えるのです。

これは個体差や環境差をふまえた「トレンド」であって、常に夜型になるという意味ではありません。

識別と誤解のポイント

黒化は別種ではなく色彩多型で、頭部形状や鱗列、体型はシマヘビの特徴を保ちます。

黒いために「毒ヘビっぽい」と感じる方が多いのですが、無毒である点は変わりません。

行動観察上は、夏夕の風が通る堤防上や林縁の半日陰での短時間移動が増え、薄暮に獲物の気配が濃い湿地帯に向かう動線が読みやすくなります。

詳しい基礎知識はカラスヘビ(黒化個体)の見分け方と生態解説も参照ください。

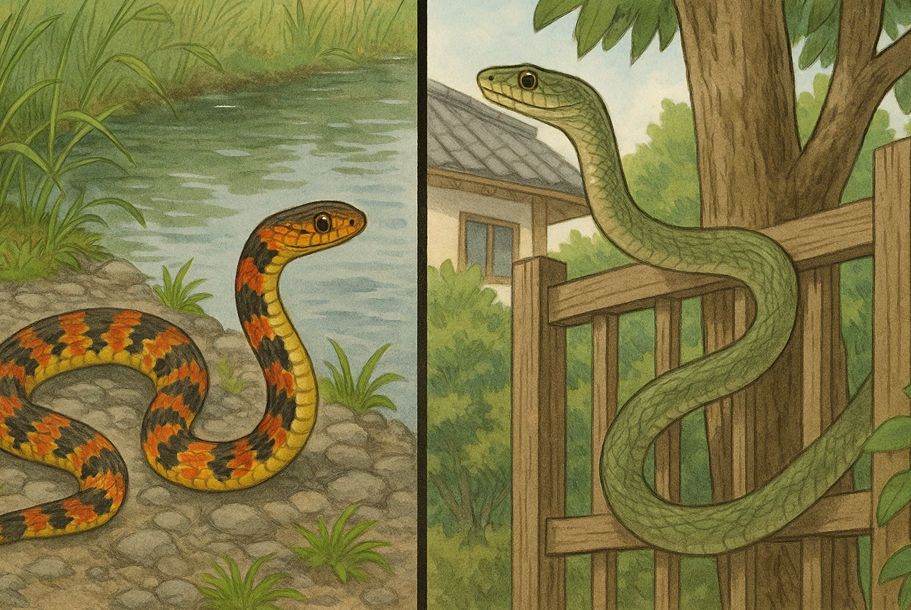

分布と生息環境の特徴

河川敷や水田、低山帯の林縁など、開けたバスキングサイトと水へのアクセスがある場所を好みます。人家近くでは用水路や草地のエッジ、石積みの隙間が典型です。

都市域でも緑地が線状につながる場所では個体の往来が見られます。

石の保温性と草の遮蔽がバランスした「微地形」があれば、季節に応じて使い分ける行動も見えてきます。

巣や隠れ家の特徴は、ヘビの巣穴の場所やサインで図解しています。

身近な場所でのチェックリスト

- 日なたと日陰がモザイク状に切り替わる場所

- 水場と陸の境界(流路・水路・用排水の出入り)

- 石積み・法面・落ち葉層などの隠れ家

- ネズミやカエルの痕跡(糞、足跡、鳴き声)

シマヘビの夜行性誤解と安全対策

次に、危険種との混同や咬傷リスクへの不安を整理します。無毒であるシマヘビの安全性、マムシ・ヤマカガシ・アオダイショウとの見分け、庭や家での予防と遭遇時の対応、季節(冬眠)に伴う注意点をまとめ、実践できる手順まで落とし込みます。

無毒と危険性の正しい理解

シマヘビは無毒です。

人を積極的に襲うことはありませんが、追い詰めれば防衛咬傷はあり得ます。

噛まれたら流水で洗い、消毒し、異常があれば医療機関を受診してください。

危険種(マムシ・ヤマカガシ)と混同しないことが不安軽減の第一歩です。

なお、毒ヘビによる咬傷には抗毒素という標準治療が存在し、重篤化の防止に有効です(出典:厚生労働省検疫所 FORTH「ヘビ毒の抗毒素について(ファクトシート)」)。

健康・安全に関わる記述は一般的な目安です。地域差や個体差があります。

症状の有無にかかわらず不安が強い場合や重症の疑いがある場合は、最終的な判断は専門家にご相談ください。

子ども・ペットの安全

屋外での遊びや散歩時は、草むらの突入を避け、素足・サンダルは控えめに。夜間は懐中電灯で足元を照らし、見えない隙間に手を入れない習慣を家族で共有しましょう。

マムシとの見分け方と違い

マムシは前牙の強毒・太く短い体・三角形の頭・縦長の瞳孔が要点です。

活動は薄明薄暮〜夜間に強く、草地のエッジや石積みの隙間での遭遇リスクが上がります。

対してシマヘビは無毒で、細長い体型・4本縦縞(黒化型は除く)・丸い瞳孔が基本。行動の時間帯と体型のセットで識別精度が上がります。

曖昧な場合は近づかず、写真記録にとどめ、識別はあとから落ち着いて行いましょう。

| 種 | 主な活動パターン | 毒性 | 識別の要点 | 主な生息地 |

|---|---|---|---|---|

| シマヘビ | 昼行性(猛暑時は薄明薄暮) | 無毒 | 細長い体・4本縦縞/黒化型あり・丸い瞳 | 河川敷、水田、林縁 |

| マムシ | 薄明薄暮〜夜行性 | 有毒 | 太く短い体・三角頭・縦長の瞳 | 草地、石積み、林床 |

| ヤマカガシ | 昼行性〜薄明薄暮性 | 有毒 | 派手模様・細い首・水辺近く | 水辺、湿地 |

| アオダイショウ | 昼行性 | 無毒 | 樹上性高め・緑〜褐色 | 森林、住宅地 |

ヤマカガシやアオダイショウとの違い

ヤマカガシは有毒で水辺志向が強く、赤や黄色を含む派手模様が目印。

一方アオダイショウは無毒で、樹上性が相対的に高いのが特徴です。

シマヘビは地表性が強く、行動圏は水際〜草地エッジが軸。「模様 × 体型 × 行動時間 × 生息場所」を組み合わせると識別の確度が飛躍的に上がります。

子ヘビは模様が大人と違うことがあるため、瞳孔形状や頭部の印象を重ねて判断しましょう。

現場で役立つワンポイント

- 水辺で派手模様+細い首=ヤマカガシの可能性

- 住宅地の屋根裏・樹上での活動=アオダイショウの可能性

- 河川敷の開けた場所での直線移動=シマヘビの可能性

庭や家でのヘビ対策と遭遇時

庭の手入れと侵入経路の管理が予防の基本です。

草を短く刈る・落ち葉や残餌を残さない・石積みの隙間を埋めるなど、環境要因を減らしましょう。

生ゴミ管理やペット餌の出しっぱなしはネズミやカエルを誘引し、二次的にヘビの来訪を招きます。

外壁と地面の取り合い、配管の隙間、床下通気口のメッシュ破れは重点チェックです。

実践的な手順はヘビの弱点を知って対策!安全な撃退と予防法にまとめています。

遭遇時の行動フロー

- 距離をとる(最低でもヘビの体長の2倍)

- 子ども・ペットを屋内へ退避

- 進路を塞がず、出口を確保して静観

- 必要に応じて自治体や専門業者へ相談

遭遇時の動作:近づかない/踏まない/挟まない。写真で記録し識別検討は後からでOK。まずは安全距離の確保です。

冬眠時期と季節ごとの注意点

一般に活動期は春〜秋で、寒冷期は冬眠(休眠)に入り、陽気の戻りとともに再始動します。

春先は体温が上がりづらく動きが鈍い個体に出会うことも。真夏は熱ストレスを避け、薄明薄暮に活動が寄りやすい季節変動を想定してください。

秋は摂餌量が増し、晴天の午前〜午後にかけて日光浴時間が延びる傾向があります。

住宅地では日だまりポイント(駐車場のコンクリ床、ブロック塀の上)が一時的な観察ホットスポットになります。

季節別・注意の勘所

- 春:早朝の冷え込みに注意。日中の道路横断が増えがち

- 夏:熱中症リスク。薄明薄暮に時間帯シフト

- 秋:摂餌モード強化。日向での滞在が長い

- 冬:越冬場所(石垣・斜面の裂け目)に近づかない

シマヘビは夜行性?:要点まとめ

シマヘビは基本が昼行性。

ただし猛暑や獲物の動き次第で薄明薄暮にシフトする柔軟性があります。

黒化型のカラスヘビは温熱条件の影響を受けやすく、時間帯がさらにズレる可能性あり。

危険種との混同を避け、庭や家では環境管理で遭遇確率を下げましょう。

夜に見かけても、それは多くの場合、薄明薄暮性の延長であって恒常的な夜行性ではありません。

より踏み込んだ黒化個体の基礎はカラスヘビの解説、巣や隠れ家の理解にはヘビの巣穴の場所やサインが役立ちます。

本記事の数値や季節感はあくまで一般的な目安です。地域差・個体差・天候により状況は変わります。