シマヘビとアオダイショウの交雑について調べている方の多くは、「見分け方がわからない」「違いが知りたい」といった不安を感じているのではないでしょうか。

特に、アズキヘビと呼ばれるシマヘビの幼体や、黒化・無縞の個体、さらに岩国で知られる白蛇(アルビノ)の話題が重なると、「もしかしてシマヘビとアオダイショウの交雑なのでは?」と考えるのも自然です。

しかし、交配の可能性や繁殖期の違い、生息域の重なり方、そして遺伝的な仕組みを理解すれば、その多くが誤認であることが見えてきます。

この記事では、フィールド観察と飼育の経験をもとに、シマヘビとアオダイショウ交雑の噂や実態を整理し、確実に見分けるためのポイントを詳しく解説します。

本記事では、交雑の科学的な位置づけや、幼体から成体までの識別方法、地域による色彩の違い、そして誤認が起こりやすい具体例を丁寧に紹介します。

さらに、遭遇時の安全な対応法や相談先の選び方もまとめ、安心して行動できるための実践的なガイドとして構成しました。

未知の個体に出会ったときに慌てず観察・撮影する手順や、専門機関に問い合わせる際のチェックリストも掲載しています。

なお、季節や地域によって生態や行動が変わることがあるため、数値や時期はあくまで一般的な目安です。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 交雑が話題になる背景と科学的な位置づけを理解

- 幼体・成体の具体的な見分け方を身につける

- 誤認を招く色彩多型と噂の整理方法を知る

- 安全な対処と追加で学べる信頼情報源を把握

シマヘビとアオダイショウの交雑を科学的に解説

まずは、シマヘビとアオダイショウの交雑がなぜ話題になるのか、そして科学的にはどのように評価されるのかを整理します。近縁で同所に分布するからこそ「あり得そう」に見えますが、実際には多くの場合で誤認が原因です。

ここでは両種の基本像から繁殖時期、交雑可能性の評価まで、順に押さえます。観察の現場で私が重視しているのは「色に頼らない総合判定」です。体型、頭部のプロポーション、目後方の暗色筋、縦縞の痕跡、行動の場と時間帯、周辺の餌資源の状況など、複数の手掛かりを束ねると判断精度は飛躍的に上がります。ここで得た基礎知識が、後段の詳細識別や誤認事例の分析に効いてきます。

シマヘビとアオダイショウの違いと特徴

両種はどちらもナミヘビ科ナメラ属の代表格ですが、体格・体型・体色・振る舞いに明確な傾向差があります。

アオダイショウは日本最大級のナミヘビで、太く力強い体幹、オリーブ〜青緑の体色が基調で、目の後ろに暗色の筋が走るのが典型です。

シマヘビはやや細身で、標準型では背面に4本の黒い縦縞が通ります。

ただしシマヘビは極端な色彩多型を示し、無縞や黒化など表現型の幅が大きい点が識別を難しくします。

私は現場で、まず「色」を二次情報と位置づけ、先に骨格的な見え方(頭幅、頸のくびれ、胴の丸み)、鱗列の印象、移動時のうねりの大きさを確認します。

次に、頭部側面の暗色筋の有無を光を斜めに当ててチェックし、背面の縞が淡い場合でも痕跡が拾えないか角度を変えて観察します。

これにより、色彩に強く影響される場面光や泥の付着、脱皮直前のくすみといったノイズの影響を減らせます。

また、地域的な特徴にも留意します。

アオダイショウには、山口県岩国市で天然記念物に指定されているアルビノ個体群(通称:岩国の白蛇)が知られ、文化的にも生物学的にも重要です。

これは「白蛇=別種」という誤解を招くことがありますが、遺伝的にアオダイショウの白化形であることがポイントで、色のみで判断して交雑や別種と早合点しない姿勢が求められます。

参考として、岩国の白蛇に関する一次情報は公的データベースで確認できます。(出典:文化庁 国指定文化財等データベース「岩国のシロヘビ」)

| 項目 | アオダイショウ | シマヘビ |

|---|---|---|

| 体長の目安 | 約1.0〜2.0m(一般的な目安) | 約1.0〜1.5m(一般的な目安) |

| 体型 | 太めで断面は丸い傾向 | 細身でやや角ばる傾向 |

| 体色・模様 | 黄緑〜青緑、縦縞なし、目後方に暗色筋 | 標準は4本縦縞/無縞/黒化など多型 |

| 行動傾向 | 樹上利用・家屋周辺での観察例多い | 地上性活動が目立ち開けた環境で採餌 |

| 特筆すべき変異 | 岩国の白蛇(アルビノ個体群) | 無縞・黒化・地域的な色彩多型が顕著 |

シマヘビとアオダイショウの幼体の見分け方

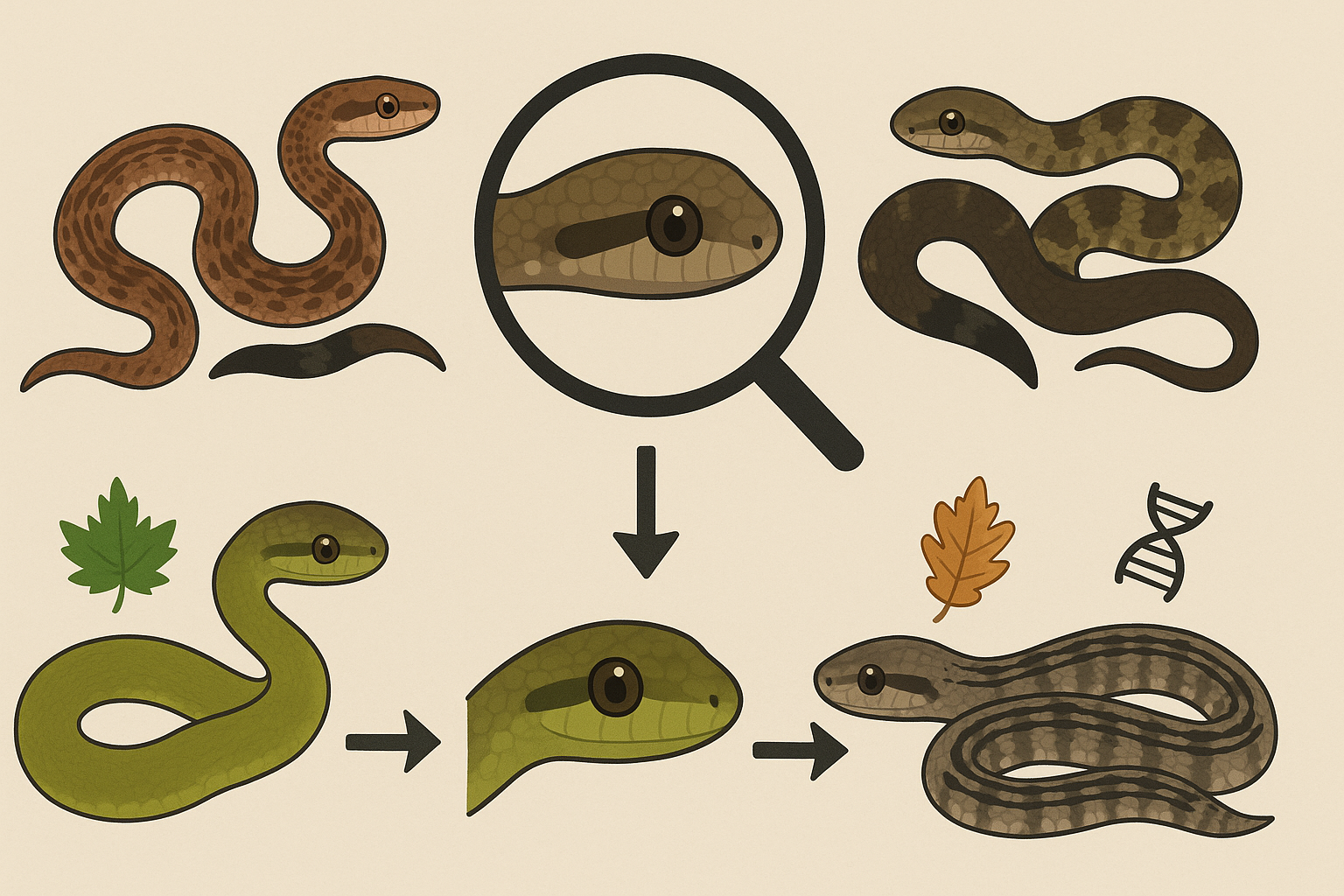

誤認の大半は幼体で起こります。シマヘビの幼体は通称アズキヘビと呼ばれ、赤みがかった色調で縦縞がはっきりせず、成長につれて縞が現れるのが一般的です。

黒化型の幼体は最初から黒一色で、光沢の強い鱗が縞の読解を妨げます。アオダイショウの幼体は茶色系の斑紋が目立ち、脱皮を重ねるうちに緑系へ変化していきます。

ここで重要なのは、色は変わるという前提です。

幼体は捕食圧が高いため、保護色や擬態の効果が強く働きます。

私は幼体識別では、次の優先順位で確認します。

(1)頭部の形状:アオダイショウは頭幅が相対的に広く、頸とのコントラストが強い個体が多い。(2)目後方の暗色筋:薄くても痕跡がないか角度を変えて観察。(3)体幅と体幹の丸み:アオダイショウは同サイズでも胴回りに厚みを感じやすい。(4)背面の縞痕跡:シマヘビの潜在的縞が光の当たり方で浮かぶことがある。

写真判定では、正面・側面・背面の三方向を必ず撮影し、斜光を使って鱗と縞の微妙な濃淡を浮かび上がらせます。

スマートフォンでも、露出を-0.3〜-1.0段ほど落とすとハイライトの白飛びを抑え、縞や暗色筋が読みやすくなります。

地面の反射光が強い場合は、落ち葉や布で背景を少し暗くしてから撮るのも有効です。

また、泥や落葉の付着、脱皮前のくすみは色判断を狂わせます。

可能であれば撮影前に安全な範囲で軽くブローして付着物を飛ばす、または別角度から撮り直すだけでも精度が変わります。

幼体期は動きが速いので、連写モードで複数枚を確保し、後で拡大して頭部〜頚部の細部をチェックする運用が現実的です。

幼体の色のみで判断すると誤りやすいです。

私は現場で、光条件や泥・落葉の付着で色合いが変わって見える例を何度も見てきました。

複数の特徴を同時に確認するのがコツです。

なお、幼体の取り扱いはストレス軽減を最優先にし、むやみに触れないことを推奨します。安全や法令に関わる場合は地域のルールに従ってください。

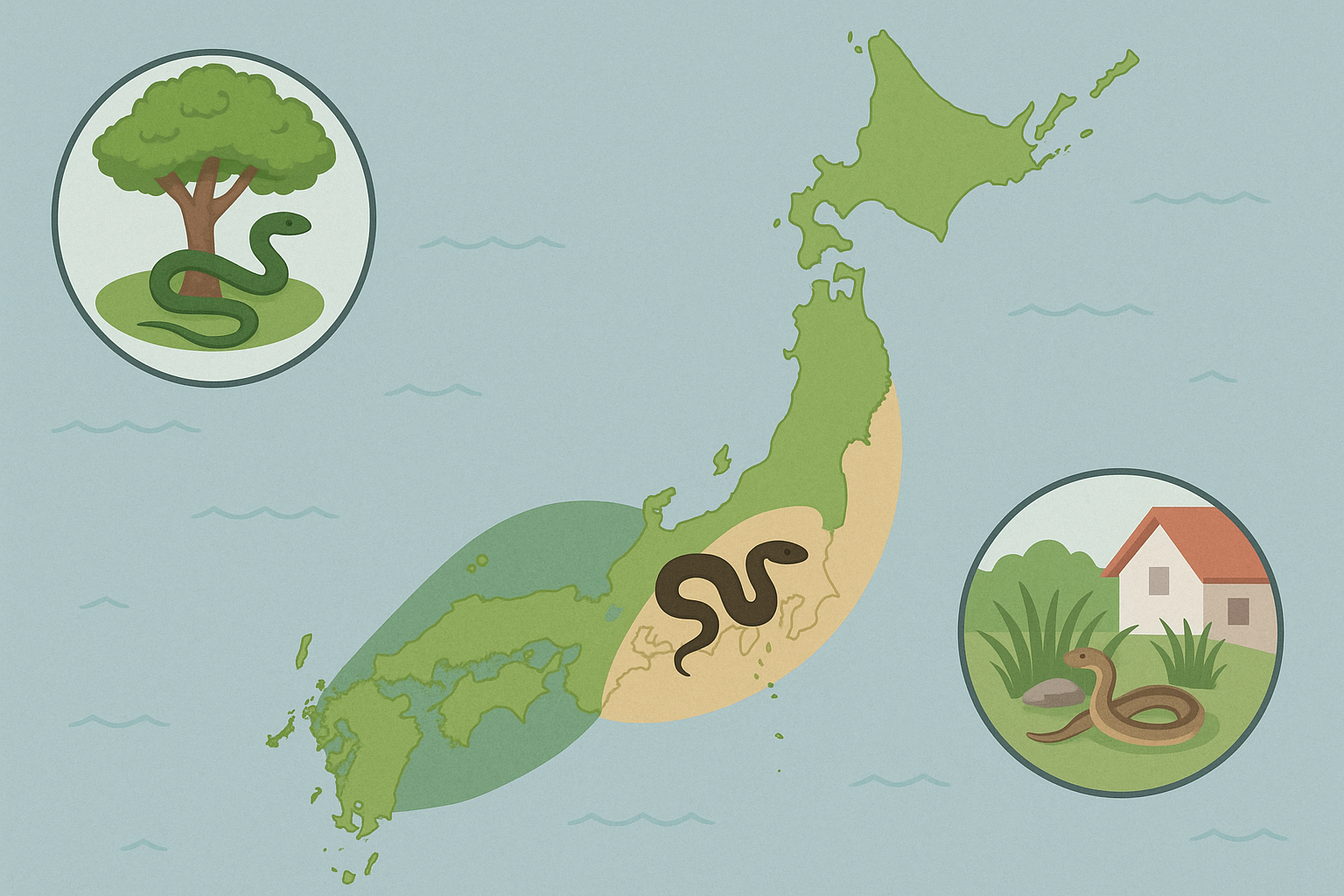

シマヘビとアオダイショウの生息域と分布比較

両種は日本本土の広域で同所的に分布しますが、微小環境の選好には違いがあります。

アオダイショウは樹上性を示す場面が多く、家屋周辺の高所利用やネズミ捕食と絡むケースが目立ちます。

屋根裏のラットサイン(糞、齧り痕、足跡)と同時期に目撃されることが多く、餌資源の集中が出没のトリガーになる点は実務上の重要ポイントです。

一方、シマヘビは地上性の活動が目立ち、農地周縁や河川敷、林縁の開けた環境での採餌行動を観察しやすい傾向です。

季節としては春〜初夏にかけて活動が顕著になり、気温や日射の変動に応じて日中〜薄明薄暮帯の出現タイミングが変化します。

また、地域個体群ごとの色彩傾向は把握しておく価値があります。

例えば島嶼部では、シマヘビの縞の明瞭さや黒化率が一定周期で変動するように見える地域があります。

これは被食者側の学習や環境の遷移に応じて選択圧が揺れ動くためだと考えられ、同じ場所でも年ごとに「見慣れた色柄」が違ってくることがあります。

結果として、過去の記憶と現在の見た目の差から交雑の想像へとつながりやすく、誤認の温床になります。

分布が重なる地域ほど観察頻度が上がり、判定機会も増えますから、色の揺らぎを前提に、前節の形態チェックリストを適用することが大切です。

活動時間や遭遇リスクを詳しく知りたい方は、シマヘビは夜行性かの真偽と安全対策も参考になります。

住環境と野外環境では、遭遇の時刻帯や導線が異なるため、環境別の対策設計が効果的です。

シマヘビとアオダイショウの繁殖行動と交尾時期

一般に、冬季の休眠(ブルメーション)を経て春に交尾、初夏に産卵という流れが基本です。

成熟個体の活動再開直後は食欲が一時的に強くなる個体が多く、採餌と繁殖行動のバランスで行動圏が拡大します。

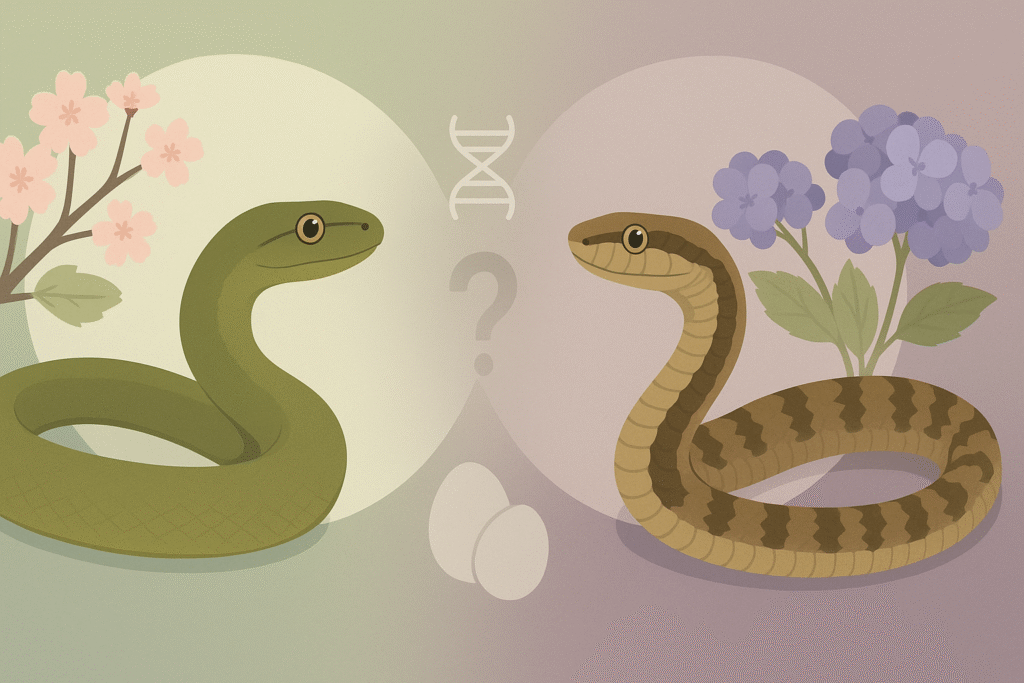

ここで重要なのは、求愛〜交尾の段階で種特異的なフェロモンや行動合図が働く点です。

ヘビ類の多くは、メス由来の化学情報がオスの探索行動を制御し、舌によるケミカルサンプリングとヤコブソン器官で相手を同定します。

フェロモンのブレンド(成分比)や受容側の感度が種ごとに最適化されていれば、同所にいても異種間のマッチングは成立しづらくなります。

仮に異種間で物理的な接触が生じても、交尾器の形態差による機械的隔離、精子と卵の受精段階での非互換(配偶子隔離)、あるいは受精後の胚発生での致死・不全(発生後隔離)など、いくつかのハードルが連続的に存在します。

近縁であることは交雑可能性の必要条件になり得ますが、十分条件ではありません。

長期的に見れば、染色体構造や遺伝子座の配置差が増すほど、雑種個体の生存力や繁殖力が落ち、個体群として定着しにくくなります。

春〜初夏にかけて「行列状に数頭が移動」する行動が観察されることがありますが、これは同種内での繁殖関連移動の一環であることがほとんどで、異種間の交尾と短絡しないことが重要です。

繁殖時期・産卵数・成熟年齢などの数値は地域差・年差が大きく、本文の記述はあくまで一般的な目安として参照してください。

シマヘビとアオダイショウの交雑が起こる可能性

結論として、自然環境下で安定的に雑種個体群が成立している確証はありません。

現場で「中間的」に見える個体の多くは、シマヘビ側の色彩多型(無縞・黒化)やアオダイショウ幼体の斑紋による視覚的な誤認です。

交雑の理論的可能性を完全にゼロと言い切るのは科学的ではありませんが、仮に散発的な異種間交尾が起きても、上記の生殖隔離メカニズムにより、繁殖力を持つ雑種系統が継続して地域集団を形成する蓋然性は極めて低いと評価します。

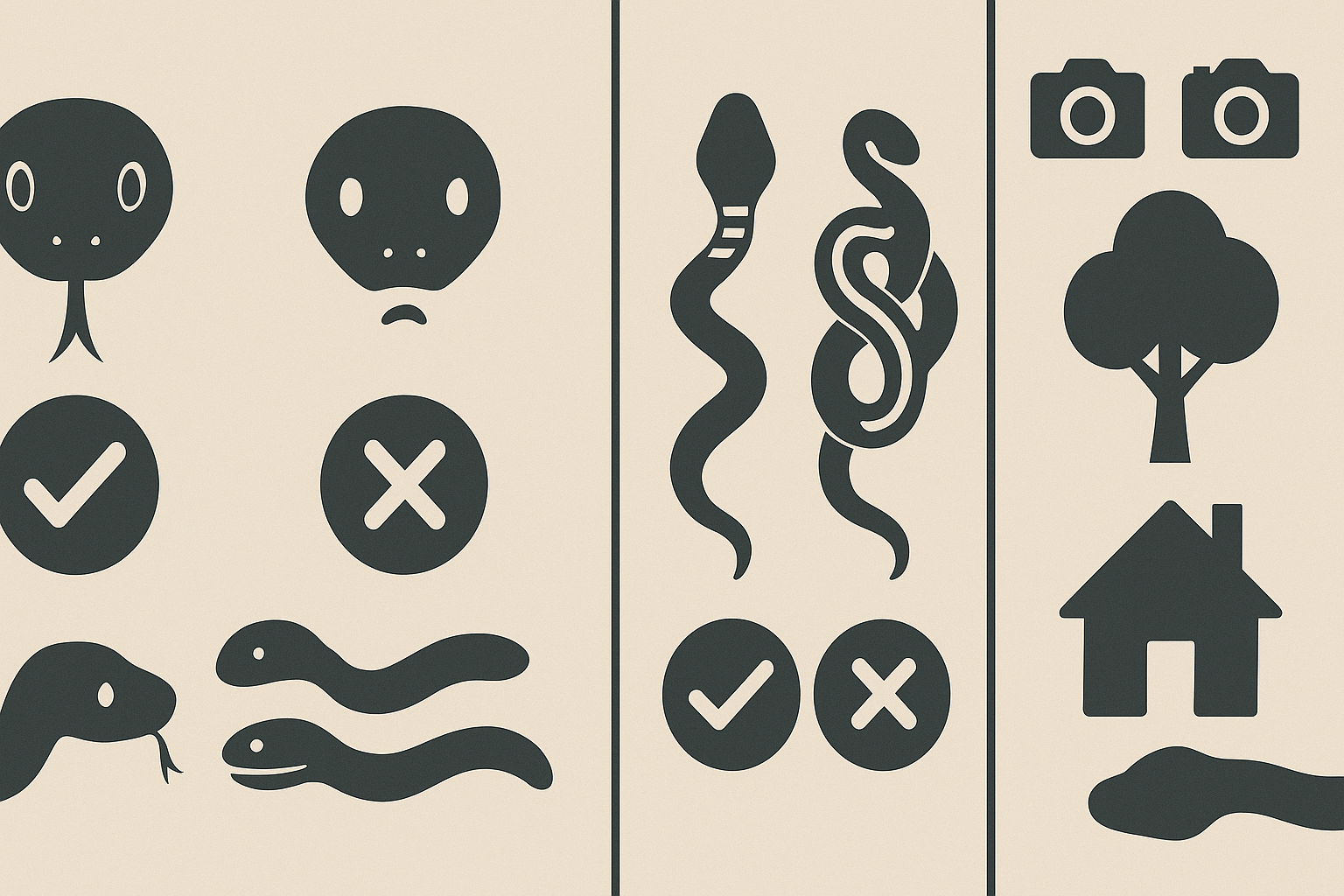

疑わしいと感じたら、(1)頭部の暗色筋の有無、(2)胴のボリューム感、(3)背面の縞痕跡、(4)生息環境の文脈(樹上利用か地上利用か)を時系列で確認し、写真を残したうえで専門家に照会するのが確実です。

「交雑では?」と迷った場面ほど、色=結果ではなく、特徴=証拠という思考順序を徹底します。

特に幼体と黒化個体は誤認が集中しますので、次章の事例とチェックリストを活用してください。

シマヘビとアオダイショウ交雑の誤認と真実

交雑の噂が広がる背景には、色彩多型と幼体〜成体の劇的な変化があります。ここからは「ハイブリッド説」と呼ばれるものの実態、よくある誤認例、そして実用的な識別ポイントをまとめます。最後に、遭遇時の安全対策と追加学習のための内部リンクも案内します。現場での対応は「安全の確保→記録→識別→対策」の順序が鉄則です。無理に捕獲・接触はせず、まず距離と時間を確保してから記録作業に移りましょう。

シマヘビとアオダイショウのハイブリッド説の検証

「ハイブリッドらしい」と感じさせる最頻要因は、シマヘビの無縞個体とアオダイショウ幼体の斑紋の視覚的混同です。

シマヘビは同じ地域でも年や世代によって縞の明瞭さが変動し、淡縞〜無縞の個体が目立つ年があります。

さらに、黒化個体の存在は模様の読解を一段と難しくします。

いっぽうアオダイショウの幼体は、茶系の斑紋が強く出るため、緑基調の成体イメージから大きく外れます。

これらが同時に観察されると、「中間的=交雑」という短絡が生まれやすくなります。

私はハイブリッド説を評価するとき、時間軸の観察を重視します。

すなわち、同じ個体(特に幼体〜亜成体)を季節を跨いで追跡し、色柄の推移を確認するのです。

多くの場合、成長に伴いシマヘビでは縞が明瞭化し、アオダイショウでは斑が退色して緑系に収束していきます。

短期的な外見の「揺らぎ」を、種間の固定的差異と誤解しないことが重要です。

加えて、環境文脈(開けた地形か、樹上利用が目立つ場所か、近傍に人家や倉庫があるか)を重ねると、種推定の精度が一段と上がります。

れらの観点を踏まえると、ハイブリッド説の多くは観察条件や成長段階の影響で十分説明可能です。

シマヘビの黒化個体とアオダイショウの誤認例

黒化個体は幼体期から黒一色で現れることが多く、光沢の強い個体では他種と見間違えられます。

私は現場で、鱗の質感・頭部の幅・尾の立ち上がり方を順にチェックすることで誤認を大幅に減らしています。

まず、頭部幅と頸のくびれのコントラストを横から確認し、次に背中の稜線の丸みと胴の厚みでアオダイショウ傾向を評価します。

黒化によって模様情報が失われるほど、体型と頭部プロポーションが決め手になります。

加えて、移動時のうねりのピッチと、停止時の頭部挙上角度も参考になります。

アオダイショウは太い体幹に対して頭部の安定感があり、停止時の前方警戒で頭部をやや高く保つ個体が多い印象です。

写真判定では、斜光を当てることで黒い体表にも僅かな縞の痕跡や鱗の配列の差が浮かびます。

露出を抑え、背景コントラストを確保してください。

建物周辺での遭遇では、ネズミの痕跡(糞、かじり痕、巣材)や通路(壁沿いの皮脂跡や埃の抜け)をセットで観察すると、アオダイショウの関与が強く示唆されることがあります。

逆に、開けた草地や農地の畦で機敏に地上徘徊している個体はシマヘビの可能性が高い。

こうした行動文脈を証拠として積み上げると、色だけに依存しない堅牢な判定ができます。

シマヘビとアオダイショウの交雑個体と噂されるヘビ

ネット投稿や口コミで「交雑個体では」と話題になる例の大半は、(1)シマヘビの無縞・淡縞個体、(2)シマヘビ黒化個体、(3)アオダイショウ幼体のいずれかに収まります。

さらに、ジムグリやヒバカリの幼体が比較対象に混在すると混乱が増幅します。

ここで有効なのは、部位別・角度別の写真に基づく定点チェックです。

具体的には、(A)側頭部アップで目後方の暗色筋有無、(B)背面斜光で縞痕跡の確認、(C)全身側面で体幹の丸みと尾の立ち上がり方、の三点セットを推奨します。

これを満たすだけで、オンライン相談でも誤認を大きく減らせます。

生息環境の手掛かりも有効です。

庭や建物周りでの遭遇が多く、ネズミ痕跡と同時に見つかる場合は、ヘビの弱点と安全な撃退法の整理が役立ちます。

巣穴や出没ルートが疑われるなら、ヘビの巣穴の見つけ方と対策も合わせて確認してください。

屋外の資材置場、薪棚、草むらのエッジなど、微環境の整備が再侵入を防ぐ鍵です。

シマヘビとアオダイショウの識別ポイントまとめ

現場でまず見る三点

- 目後方の暗色筋(あればアオダイショウを強く示唆)

- 体型のボリューム(太めならアオダイショウ傾向)

- 縦縞の痕跡(淡くても読めればシマヘビの可能性大)

写真判定のコツ

- 正面・側面・背面の三方向を確保する

- 斜光で鱗と縞の微妙な濃淡を浮かび上がらせる

- 幼体は頭部〜頚部の模様を優先確認する

| チェックリスト | 具体的な視点 | 判定のヒント |

|---|---|---|

| 頭部側面 | 暗色筋の有無・濃淡・途切れ | 痕跡レベルでもあればアオダイショウ寄り |

| 胴体シルエット | 断面の丸み・胴回りの充実度 | 丸く太い印象はアオダイショウ傾向 |

| 背面模様 | 縞の連続性・濃淡・左右対称 | 淡縞や途切れ縞でも読めればシマヘビ可能性 |

| 行動文脈 | 樹上利用・地上徘徊・出現環境 | 家屋周辺高所やネズミ痕跡と同時はアオダイショウ示唆 |

シマヘビとアオダイショウ交雑の誤解を解く:まとめ

シマヘビとアオダイショウ交雑は、近縁・同所という条件から「起こりそう」に見えますが、現場で問題になる多くは色彩多型と成長段階の違いによる誤認です。

識別は「色で即断せず、体型・頭部・暗色筋・縞痕跡を総合する」こと。

遭遇時は無理をせず、安全第一で距離をとりましょう。

写真を三方向で残し、環境情報(場所、日時、天候、周辺生物)も併記しておくと、後からの検証に役立ちます。

住環境で繰り返し遭遇する場合は、餌資源(ネズミ)や隠れ場所(資材・草むら・屋根裏)の除去が根本対策になります。

次の一歩として、活動時間と遭遇リスクの理解にはシマヘビは夜行性かの真偽と安全対策が、住環境のリスク低減にはヘビの弱点と安全な撃退法と巣穴の見つけ方と対策が役立ちます。

費用や作業内容は環境で変わるため、あくまで一般的な目安として比較検討してください。