「アオダイショウによるツバメの巣の被害」に関する不安や疑問は、毎年の営巣期になると一気に高まります。

本記事では、アオダイショウとツバメが共存できる現実的な対策を整理し、鳥獣保護管理法のルールを踏まえた上で、侵入経路の遮断と巣の防御を段階的に解説します。

最後まで読むことで、駆除に頼らずにツバメの巣を守りながら被害を防ぐ具体的な方法が理解できるはずです。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- アオダイショウとツバメの巣で起こるリスクの正体

- 雨どいや配管など具体的な侵入経路の断ち方

- ネット・ワイヤーなど非致死的バリアの最適化

- 緊急時の対応と法律面の注意点

アオダイショウとツバメの巣に起こる自然の攻防

捕食者と被食者の関係は自然の摂理です。ここではアオダイショウとツバメの営巣が交差する都市生態の現実を整理し、被害を「起きにくくする」ための前提知識をまとめます。

アオダイショウの特徴と生態を理解する

アオダイショウは日本在来の無毒のヘビで、人家周辺にも適応する柔軟性を持ちます。

成体はネズミなどの小型哺乳類を主食としますが、状況に応じて鳥類や卵、カエル、トカゲなどを捕食します。

都市部や農村部では、餌資源が集まりやすい建物周辺や河川敷、用水路沿い、緑地と住宅の境界に現れやすく、気温・湿度・日照のバランスが良い場所を移動します。

体長はおよそ1〜2メートルに達することがあり、体表の鱗は腹側で広く、地面や構造物から摩擦を得るための“グリップ”として機能します。

これが後述する登攀の強さの源泉です。

一般に臆病で、こちらが距離を保てば回避行動をとりますが、袋小路や至近距離での無理な刺激は防御反応を招きます。

観察時は接近しすぎないことが重要です。

季節行動としては春の活動再開、初夏の繁殖前後、夏の採餌活発化、秋の栄養蓄積という波があります。

暑熱時は朝夕、冷涼時は日中に活動することも多く、ツバメの育雛時間帯と重なりうるため、「日中だから安全」とは言い切れません。

天敵や道路、ペット、機械設備など人為的リスクも抱え、地域によっては遭遇頻度が低下する傾向もあります。

したがって、個体を排除する発想ではなく、環境側を整える発想が長期的に有効です。

在来種と共存の基本

在来の捕食者は生態系の健全性を支える役者です。私の現場方針は、①人とツバメの安全確保、②ヘビの生命尊重、③地域環境の持続性の三立です。具体的には、侵入経路を分解して「登れる理由を潰す」こと、巣の周囲で「体勢を維持できない仕掛け」を作ること、緊急時は行政窓口に連絡すること――この三点でほとんどの現場は安定します。食性や行動特性の基礎理解には当サイトの基礎ページも活用してください:ヘビが食べるものまとめ(基礎知識)

ツバメの巣が狙われる理由と時期

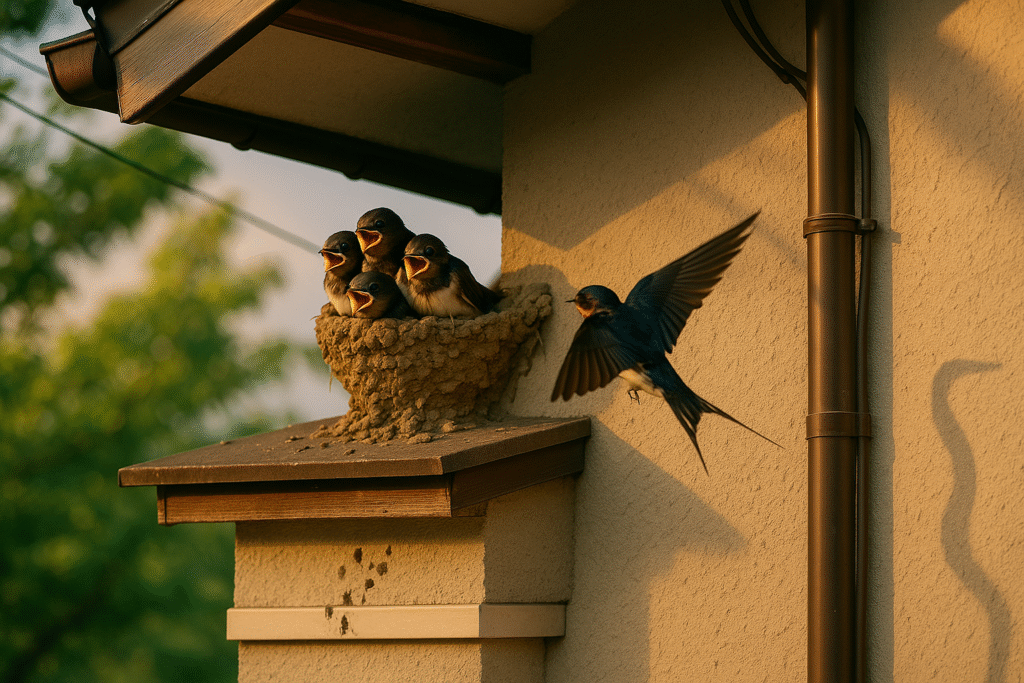

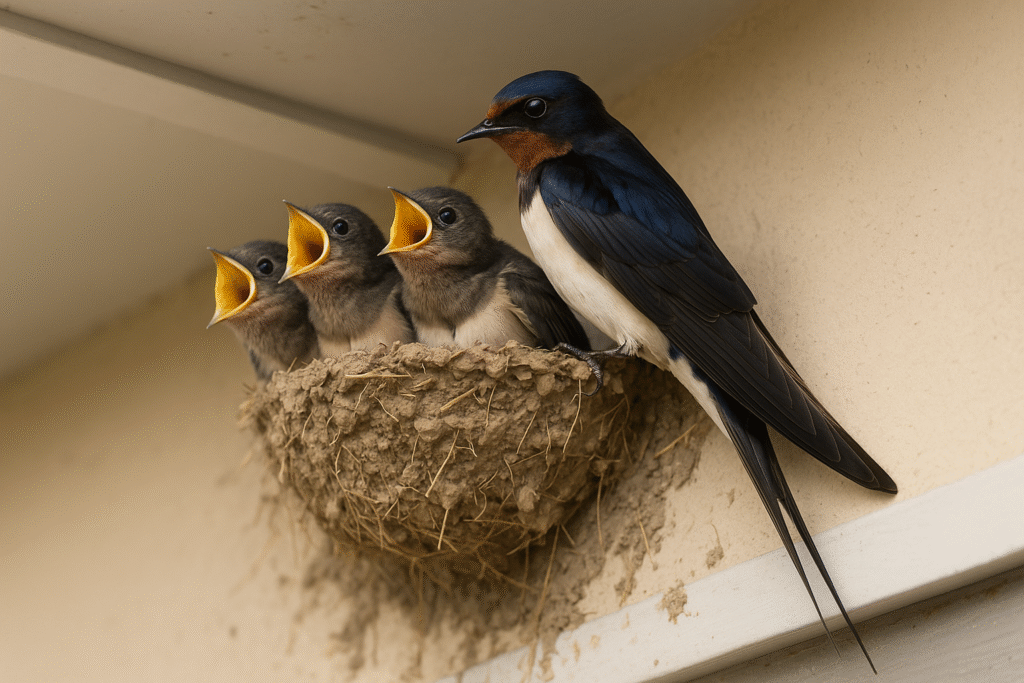

ツバメは人家の軒先、車庫、学校の廊下など、人の目が多く大きな外敵が近づきにくい場所を選んで営巣します。

巣材は泥と枯草が主体で、乾燥と湿潤を繰り返して固化します。

育雛期の卵やヒナは巣の中で動きが小さく、高栄養で防御手段に乏しい「最適餌」になりやすいため、捕食者から見てコストパフォーマンスが高い対象です。

営巣時期は地域・年により差があるものの、概ね春から夏の数か月。

天候急変や餌条件により親鳥が留守になる時間帯が伸びると、短時間でも「隙」が生じます。

また、夜間は周囲が静まり、犬猫やフクロウなど別種のリスクも顔を出します。

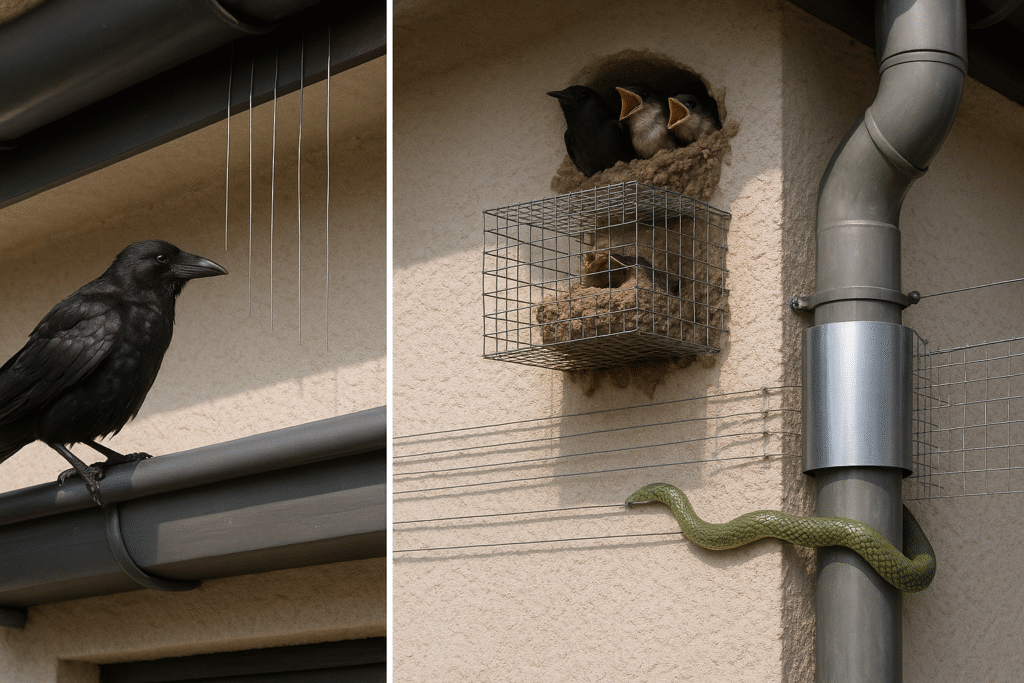

さらに、人が設置した利便設備――竪樋、配管カバー、電線、物置、棚、ガス給湯器の配管など――は、ヘビにとって「垂直方向への階段」になります。

特に丸断面の樋は巻き付きやすく、腹板の鱗で摩擦を得られるため、見た目に反して容易に上がれてしまう点が盲点です。

結果として、営巣場所が人に近い=安全という常識はヘビに対しては通用しません。

営巣中は、給餌・糞落とし・羽ばたきなどで巣周囲に匂い・痕跡・騒音が生じ、捕食者を引き寄せる導線にもなります。

ゆえに、営巣前の環境設計と営巣中の運用の両輪が重要です。

ツバメには同じ場所に戻る「サイトフィデリティ」があります。

壊れていない、無事に繁殖を終えた古巣は「安全の目印」として働くため、翌年の再来率を高める資産になります。

だからこそ、一度も捕食を許さない季節運用が最大の投資対効果を生みます。

アオダイショウの登攀能力と侵入経路

アオダイショウの登攀は、筋力だけでなく腹板鱗の構造と体幹の波動運動が合わさって実現します。

平滑に見える壁でも、樋・配管・ケーブル・コーナー・外壁材の継ぎ目といった微小な段差が「接点の連鎖」となり、身体をS字に使って摩擦と反力を交互に獲得します。

丸断面の雨どいは特に優秀な足場で、胴で半周〜一周ほど抱え込み、屈伸で上方へ移動します。

コーナーやL字部は面と面の間で体を保持しやすく、体勢を立て直す“休憩地”にもなります。

配線や通信ケーブルの束は細くても連続性があり、外壁との隙間で体を押し付ければ登れてしまう――これが現場でよく見るパターンです。

したがって、巣そのものにバリアを張るだけでは不十分で、地面から軒までの「物語」をすべて断ち切る必要があります。

私は現場診断で、まず地面にしゃがみ、視線を上へとなぞって「次はどこに体をかけるか」をヘビの視点で追体験します。

そのうえで、足場の連続性・水平距離・立ち直り点を削り、どこかで必ず失敗させる構造に組み替えます。

典型パターン

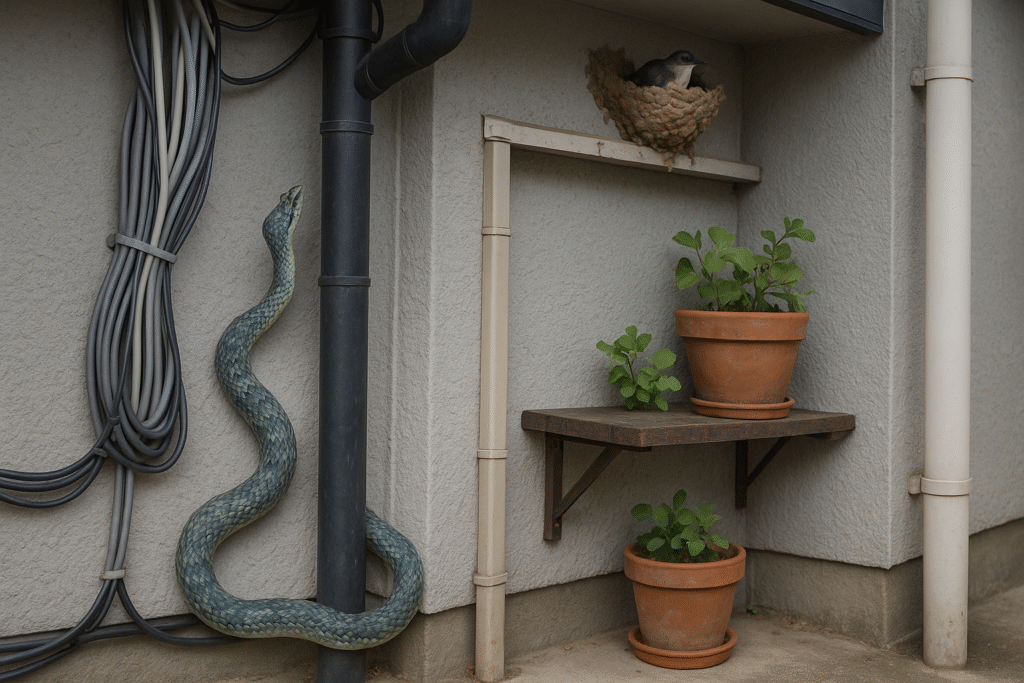

- 地面→物置や棚→横樋→巣

- 地面→竪樋や配管カバー→軒天→巣

- 塀→植木鉢→照明器具→巣

「どこからでも登れる」ではなく、「この動線だけが登れる」という箇所まで絞り込み、そこを確実に潰すのが効率的です。

雨どい・配管など構造物のリスク要因

巣の直下や近傍に連続した足場があるほどリスクは指数関数的に増します。

雨どいは巻き付きやすさ、配管カバーは表面の継ぎ目やネジ頭、ケーブルは柔軟で壁との押し当てが効く、棚や物置は中継点――それぞれヘビに利があります。

現場では「登攀ストーリー」を紙に書き出し、地面から順に候補足場を洗い出します。

①踏み台の排除、②丸断面の断絶、③立ち直り点の喪失、④水平距離の拡大の4原則で連続性を切るのがセオリーです。

特に、竪樋の基部は初動のグリップとして極めて重要で、ここを平滑化・連結板で覆うだけでも難易度が一段上がります。

棚や植木鉢は「つい置きがち」ですが、一段の高さの積み上げが致命的になりがちです。

| 要素 | リスクの理由 | 対処の要点 |

|---|---|---|

| 竪樋・配管 | 巻き付き・摩擦で上昇 | 基部〜手の届く高さまで平滑板で覆う |

| 棚・物置 | 中継足場・休憩場所 | 撤去・移設し縦動線から外す |

| 植木鉢・脚立 | 高さ稼ぎの踏み台 | 営巣期は別場所へ保管 |

| 配線・ケーブル | 細いが連続足場 | 結束と誘導で巣から距離をとる |

建物の意匠や経年劣化(苔・汚れ)も摩擦源になります。清掃・塗装で平滑性を維持することは地味ですが強力な対策です。

ツバメの巣作り場所と安全な立地条件

「良い場所」はツバメにとっての利便性と捕食者側の非効率性が両立する所です。

おすすめは、滑らかな建材(金属パネル・ガラス・緻密なタイル)で構成された壁面の高所、かつ竪樋・配管・ケーブルから十分に距離がある位置。

下方に踏み台となる物が一切ない、あるいは可動物を置かない運用ができる場所が理想です。

屋外照明・監視カメラ・郵便受け・掲示板などの凸部は、ヘビの体勢立て直し点になり得るため、巣から水平に50cm〜1m程度の「空白帯」を意図的につくると安全性が上がります。

ファサードのコーナーは両側の面で圧をかけやすく、登攀に使われがちです。

コーナーから離した平面中央寄りを候補にしましょう。

営巣誘致を考える場合、下地ボードや巣台を用意することがありますが、台の下側に手掛かりとなる突起や段差を作らないこと、巣台と壁の隙間を最小化することが重要です。

家族や管理者で「はしごになる物は置かない」ルールを徹底し、季節前に点検リスト化しておくと運用が格段に安定します。

次季の営巣誘致は、安全設計+前季の成功体験の相乗効果が効きます。

壊していない古巣は貴重な「安全サイン」です。

周辺の清掃・防汚と、捕食リスクの芽を早期に摘む巡回をセットで行いましょう。

捕食がツバメの再来率に与える影響

捕食が成立すると、ヒナの喪失だけでなく、巣の破損・落下・羽毛散乱など「負の痕跡」が残ります。

翌年、候補地探索に来たツバメは視覚・嗅覚・場の気配で安全性を評価すると考えられ、成功の痕跡が消えた場所は選ばれにくくなります。

人間側が修理・補修をしても、「昨年うまくいった無傷の古巣」というプラスのサインには及びません。

従って、一季を守り切ることこそ最も再来率を押し上げる近道です。

私は現場で、営巣期の前後・途中の三段階で点検を提案します。

①着工前点検:足場・樋・配管の平滑化、踏み台の排除、電線の誘導。

②抱卵期点検:ネットやワイヤーの固定点再確認、隙間ゼロ化、出入口の角度調整。

③巣立ち前点検:ヒナが大きくなって巣から身を乗り出す時期に備え、ネットの撓みや干渉を確認。

こうしたマイルストーン管理で、「最後の一押し」で起きる事故を減らせます。

被害が出た場合は、痕跡の清掃・消臭・破片回収を丁寧に行い、来季に向け環境をリセットすることも重要です。

アオダイショウとツバメの巣の共存を目指す対策

ここからは現場で実装しやすい順に、侵入経路の根本遮断と巣周囲の直接防御を二段構えで提案します。「登れる理由を消す」→「万一の到達を止める」の順で組み立てます。

アオダイショウ対策に有効な物理的バリア

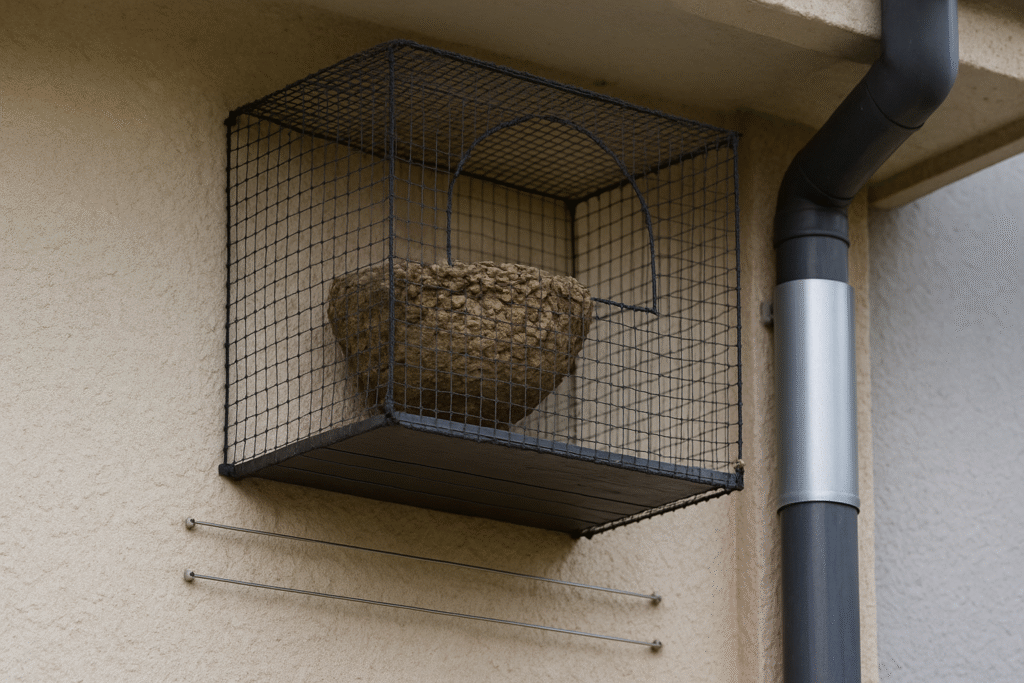

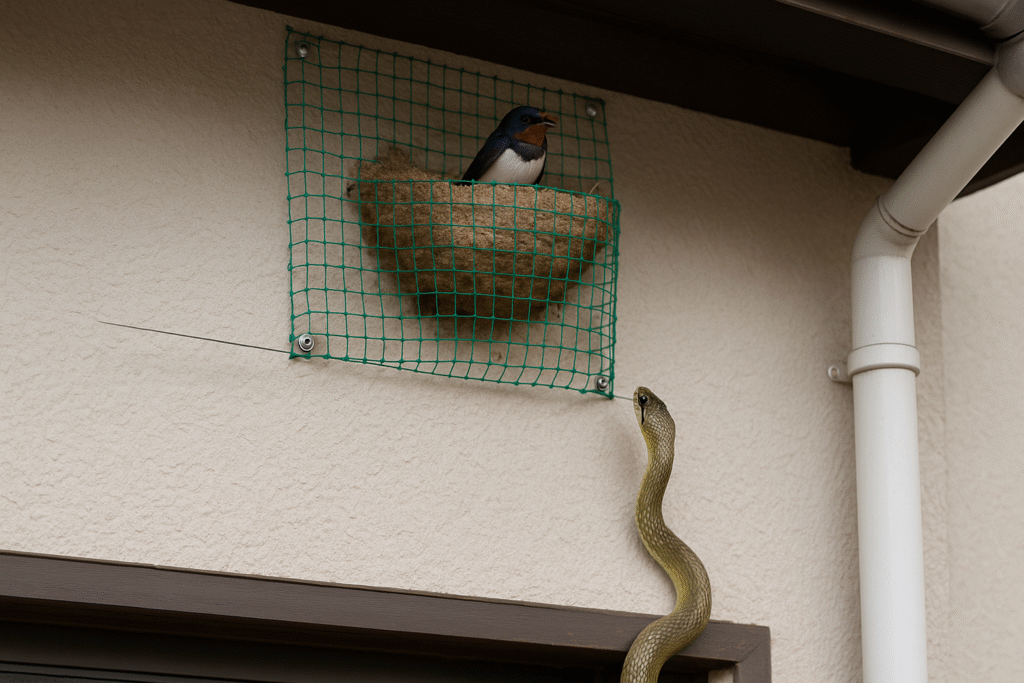

園芸用ネット(一般的な目安として約20cmメッシュ)で巣全体を囲う方法は、ツバメの出入りを確保しつつ蛇の体勢維持を妨げられるため、現場での再現性が高い手段です。

重要なのは固定法で、上下左右の端を壁面に面で圧着し、ネットと壁の間に通り道を作らないこと。

固定具は強力両面テープやタッカー、インシュロックと下地材の併用などを現場の材質に合わせて選びます。

出入口は巣の斜め上方に1か所だけ設け、親鳥が最短で入りやすい角度を確保します。

開口が大きいと外敵の侵入角度も増えるため、必要最小限の開口が鉄則です。

ネットの張りは面のテンションが命で、撓みやたるみは足場化します。私はパネル化(細い竹やFRP棒で周囲を縁取る)してから固定点を増やす方式をよく使います。

補助として、巣の直下5〜10cmに水平ワイヤーや細い釣り糸を数本張ると、ヘビが最後に体を持ち上げる局面で体勢を崩せます。

設置のコツ

- 抱卵開始後〜早期に施工(雛の大きな驚き回避)

- 出入口は斜め上方に1か所のみ確保

- 固定は面で押さえる(テープ+タッカー等)

メッシュ寸法は現場の巣の高さや親鳥の通過角度で最適値が変わります。

上記はあくまで一般的な目安です。強風地域・豪雨地域では、固定点を増やし、外縁を「コの字」「口の字」に囲うなど耐風構造を意識してください。

ネット設置の動線確保として、作業者の足場が巣の真下にならないよう注意します。

落下物対策に養生を行い、巣内の温度変化や親鳥の警戒を最小化する段取りが重要です。

雨どいや壁面の滑り止め対策と整備法

ここでいう「滑り止め対策」は、ヘビに滑り止めを与えない=滑らせるための建材処理です。

竪樋・配管の基部から人の手の届く高さまで、ステンレス薄板や硬質透明板を巻き、継ぎ目は重ね貼りで段差を外側に出さないようにします。

コーナー部はL金具や薄板の曲げで面連続を作り、リベット・ビス頭は可能な限り面一処理。

表面にテープの段差が露出するとそこが足掛かりになるため、「段差を作らない」設計が要点です。

樋と壁の隙間にはスペーサーを咬ませて抱え込みを防ぐ、基部は床から一定距離を確実に平滑化する――こうしたディテールが効きます。

さらに、踏み台の排除(棚・物置・植木鉢・脚立の退避)、配線の誘導(束ねて巣から離す)、清掃(苔・埃の除去で摩擦源を減らす)をセットで行います。

外壁の目地や欠けも足掛かりになるため、パテやコーキングで補修して面連続を整えると効果的です。

私は施工後に水で濡らし、濡れ面でも滑るかを確認します。

雨天時は摩擦が変わるため、晴天時のみのチェックでは不十分です。

屋外環境整備の基本は、こちらの実践編も参考に:ヘビの弱点を知って対策(侵入経路と環境)

カラス対策との違いとヘビ特有の防御策

カラスは空から水平軸で接近し、巣の上や近くに留まって狙います。

一方、アオダイショウは地上起点で垂直軸に沿って接近し、「最後の数十センチ」で体勢を保持できるかが勝敗を分けます。

よって、垂直に糸やテグスを垂らすだけの防鳥法はヘビには不十分です。

私の推奨は、巣の直下5〜10cmに水平ワイヤーまたは透明ラインを数本、左右の梁や下地に張る方法です。

蛇が上体を持ち上げる瞬間に腹側がラインに当たり、体勢が崩れて滑落しやすくなります。

さらに、巣の前面で斜めの面(例えば薄板の庇)を作ると、持ち上げ時に頭部が逃げ場を失い、保持が難しくなります。

もちろん、これは「登れる理由を消す」根本対策と併用してこそ真価を発揮します。

カラス対策で有効な上方の迷彩や上部ガードは蛇には限定的で、壁面との隙間ゼロ化、水平ワイヤー、平滑板の三点を優先してください。

カラスの行動学的対処の考え方は参考になります:カラス対策の原則(餌資源管理と物理遮断)

「鳥対策=蛇対策」ではありません。敵の来路と身体能力が異なる以上、設計思想も別物として組み立てるのが成功の近道です。

ツバメの巣を守るグッズとDIY対策比較

現場では、時間・費用・作業性・景観・再利用性のバランスをとる必要があります。

ネット囲いは効果の立ち上がりが早く再利用性も高い反面、固定の甘さが致命傷になります。

水平ワイヤーは少資材で追加しやすい「最後の一押し」ですが、張り位置・本数・テンションの最適化が要ります。

平滑板巻きは根本遮断として長期に効きますが、屋外耐候・錆・熱膨張といった建材の挙動を理解した施工が望まれます。

忌避剤は補助としての役割に留め、雨や紫外線で劣化しやすい点を考慮して頻繁なメンテを前提に。

粘着シートは非標的捕獲や動物福祉の観点から推奨しません。以下に要点を整理します。

| 対策 | 狙い | メリット | 留意点 |

|---|---|---|---|

| ネット囲い | 直接防御 | 効果が安定・再利用可 | 固定の甘さは致命的 |

| 水平ワイヤー | 体勢崩し | 少資材・併用しやすい | 位置と本数の最適化が必要 |

| 平滑板巻き | 登攀阻害 | 根本遮断・長期耐久 | 屋外耐候と景観に配慮 |

| 忌避剤 | 補助的抑制 | 設置が簡便 | 雨天等で効力が変動しやすい |

| 粘着シート | 捕獲 | — | 非推奨:非標的生物被害の恐れ |

ネットは黒や茶のほうが景観に馴染み、親鳥の警戒を招きにくい傾向があります。反射の強い素材は避け、日射での熱だまりにも配慮しましょう。

緊急時の正しい対応と法的な注意点

卵やヒナがいる巣の扱いには鳥獣保護管理法への配慮が不可欠です。

原則として、無許可での撤去・移動・捕獲・飼養は行わないでください。

アオダイショウも在来野生動物として尊重されるべき存在で、安易な殺傷や違法な捕獲は倫理面でも法令面でも問題があります。

緊急時、たとえばヘビが巣に取り付いている、ヒナが落下して負傷している、親鳥が見当たらないといったケースでは、都道府県の野生鳥獣担当窓口に連絡し、指示に従うのが最適解です。

自身で判断して介入すると、良かれと思った行為が法令違反に該当する場合があります。

自治体は地域の実情に応じて助言や手続きの案内を行っており、合法的な範囲で安全を確保する道筋を示してくれます。

なお、数値や寸法の推奨値はあくまで一般的な目安であり、建物構造・立地・気候によって最適解は変わります。

判断に迷うときは、地域の専門家や行政窓口に相談してください。(出典:環境省「鳥獣保護管理法」)

本記事の記載は一般的な対策指針です。

高所作業・工具使用時は保護具を着用し、感電・落下・釘刺し等の労働災害にも十分注意してください。

アオダイショウとツバメの巣共存に向けたまとめ

要点は三つです。

登攀を助ける構造を消す、巣を面で守る、法令順守で動く。

まずは敷地を一周し、地面から軒までの「はしご物語」を探して消してください。

竪樋・配管には平滑板、踏み台になりうる棚や鉢は退避、配線は束ねて誘導。次に、巣の前面をネットで包み、出入口は斜め上方に限定、撓みは禁物。最後に、水平ワイヤーで「最後の一押し」を阻みます。

施工後は風雨・日射・経年で緩みや破断が起きないか、点検スケジュールを組んでください。

被害ゼロで一季を守り切れば、翌年以降の再来率と管理の手間は大きく改善します。

共存は駆除ではなく設計で実現できます。今日からできる小さな整備が、来季の大きな成果につながります。

- 根本遮断:竪樋・配管の基部を平滑化し、棚や鉢は退避

- 直接防御:ネットは壁面に密着固定、出入口は限定

- 運用管理:設置時期と驚かせない動線配慮

- 遵法・安全:緊急時は担当窓口に相談