山間地域や北海道のニュースを見ていると、ヒグマの人身被害や住宅地への出没が続き、ヒグマを絶滅させるべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

ヒグマを絶滅させるべきかどうか、ヒグマの駆除を進めるべきか、あるいはヒグマと共存する道はあるのかと考えながら、不安な気持ちで情報を探しているはずです。

とくに小さなお子さんや高齢のご家族がいると、「明日、うちの近くで何か起きるのではないか」と、ニュースを見るたびに胸がざわついてしまうと思います。

特に、ヒグマの人身被害や農業被害、ヒグマの個体数の増加、クマ駆除はなぜ進まないのか、共存と言われても現場の危険はどうするのか、といったキーワードは、今の日本社会の切実な悩みをそのまま映し出しています。

ヒグマ被害の現実を前にすると、ヒグマの駆除や絶滅を求める声と、ヒグマとの共存を模索する声が真っ向からぶつかり、何が正解なのか見えなくなってしまいます。

インターネット上の情報も、「クマを守るべき」「いや、駆除を急ぐべき」と真っ二つに割れていて、読み進めるほど混乱してしまった、という方も少なくないでしょう。

ヒグマを絶滅させるべきかという問いに、感情だけで答えを出すと、ほぼ確実に後悔するということです。

重要なのは、ヒグマの危険性と被害の実態を正しく理解し、人命を守りながら、ヒグマの絶滅がもたらす生態系への影響やコストも冷静に見つめることです。

つまり、「怖いからゼロにしてほしい」という本音と、「ゼロにした時のツケ」を両方見たうえで判断する必要があります。

この記事では、ヒグマの駆除や絶滅を求める意見がなぜ生まれるのか、ヒグマ絶滅が生態系や経済にもたらす影響、そして現実的なヒグマ管理の方法まで、整理してお伝えします。

読み終える頃には、「ヒグマを絶滅させるべきか」という白黒の二択ではなく、「人の生活圏からは徹底的に排除しつつ、山の奥では管理しながら生かす」という、より現実的な答えが見えてくるはずです。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ヒグマを絶滅させるべきという考えが生まれる背景と心理

- ヒグマ絶滅が生態系や経済にもたらすリスクとコスト

- 指定管理鳥獣制度やゾーニングなど最新のヒグマ管理政策

- 一般の私たちが今すぐできるヒグマ被害を減らす具体策

ヒグマを絶滅させるべきかと世論

まずは、なぜ「ヒグマを絶滅させるべきだ」という強い言葉が、検索やSNS上でこれほど目立つようになったのかを整理していきます。人身被害や農業被害といった現実の問題、メディア報道のあり方、そして「共存」という言葉への不信感など、世論が揺れる理由を一つひとつ紐解いていきましょう。背景を冷静に整理することで、ご自身の感情や意見の“出どころ”も見えやすくなり、感情に振り回されずに対策や政策を判断できるようになります。

検索意図と絶滅させるべき理由

ヒグマを絶滅させるべきかどうかを検索する人の多くは、「なんとなく気になったから」ではなく、すでに相当な不安や怒りを抱えています。

近所でヒグマが出た、登山道にクマ出没の看板が増えた、子どもの通学路近くでクマが目撃された、といった身近な出来事が引き金になるケースが非常に多いと感じています。

北海道だけでなく本州のツキノワグマ被害のニュースも連日のように流れ、「日本中どこでもヒグマやクマに襲われるのでは」という感覚を持ってしまう方もいるでしょう。

こうした検索意図の奥底には、「今の対策は甘いのではないか」「このままだと誰かが必ず犠牲になる」「ヒグマの駆除をもっと徹底すべきではないか」という切迫した問題意識があります。

行政の説明はどうしてもおとなしく聞こえ、「現場の危機感とズレている」と感じる人が多いほど、「だったら極端な策でもいいから安全を確保してほしい」という心理が強く働きます。

特に、自分の住んでいる自治体でクマの目撃情報が相次いでいる場合、「もう限界」「これ以上恐怖と付き合えない」という気持ちから、絶滅させるべきというキーワードに手が伸びるのです。

さらに、SNSやニュースサイトの見出しは、アクセス数を稼ぐためにどうしてもセンセーショナルになりがちです。「住宅街にクマ」「通学路にクマ」「市街地でクマが逃走」など、強い言葉が並ぶ記事を繰り返し目にしていると、頭の中で「クマ=コントロール不能な存在」というイメージが固まっていきます。

冷静に統計を見れば、自分が直接被害に遭う確率はまだ低いとしても、「ゼロではない」という事実だけが強く印象に残り、「安全を買うためなら、ヒグマを絶滅させるべきだ」という考えに傾いてしまうわけです。

また、「クマを守るべき」という主張の中には、被害地域の現実を十分に知らずに語られているものもあります。

その結果、「都会の人は勝手なことを言っている」「山の人の生活を知らない」といった感情の分断が生まれ、ヒグマを絶滅させるべきかどうかの議論が、感情論のぶつけ合いになってしまいます。

本来は同じ方向を向けるはずの人たち同士が、言葉の選び方一つで対立してしまうのです。

検索キーワードから読み取れるのは、「ヒグマをどう守るか」よりも、「自分や家族の身をどう守るか」という、極めて人間として自然な防衛本能です。

この感情そのものを否定してしまうと、冷静な議論は成り立ちません。

まずは、「怖い」「不安だ」という本音をしっかり認めたうえで、絶滅という選択肢の現実性と、その先に起きることを一緒に考えていくことが重要です。

人身被害とクマ駆除賛成派

ヒグマ絶滅論の根っこにあるのが、深刻化する人身被害です。

山菜採り、釣り、登山、農作業中など、これまで「少し気を付ければ大丈夫」とされてきた場面で、突然ヒグマと遭遇し命を落とす事故が増えれば、地域住民の我慢にも限界が来ます。

山に入る人だけでなく、家の庭先や畑、通勤・通学路にまでクマが現れるようになると、「もう日常生活そのものが脅かされている」と感じるのも無理はありません。

実際、環境省が公表している資料でも、クマ類による人身被害はここ数年で急増し、令和5年度には全国で198件・219人(うち死亡6人)と、統計開始以来最多を記録したことが示されています(出典:環境省「クマ類による人身被害の発生状況」)。

この数字はあくまで全国レベルの集計であり、被害地域に住む人にとっては「統計上の1件」ではなく、「顔と名前が分かる誰かの命」です。

葬儀や地域の集まりのたびにクマの話題になれば、「もうこれ以上、犠牲者を出したくない」という思いから、クマ駆除を強く求める声が上がるのは当然です。

そうした地域では、ヒグマ駆除の強化どころか、「見つけ次第撃つべきだ」「問題のある個体だけではなく、見つかったヒグマはすべて駆除するべきだ」といった強い主張が出てきます。

とくに、繰り返し人里に出てくる個体や、家畜を襲うようになった個体に対しては、「絶滅させるべき」という言葉に近い感情が噴き出してくるのも無理はありません。

恐怖が怒りに変わり、その怒りが「一匹残らず駆除してほしい」という過激な言葉として表に出てくるのです。

クマ駆除賛成派の声には、しばしば「行政が動かない」「対策が遅い」という不満も重なります。

実際には、自治体や猟友会が懸命にパトロールや駆除に取り組んでいても、ニュースや広報だけでは見えにくい部分も多く、「何もしていないように見える」ことが不信感につながってしまいます。

その結果、「だったら、ヒグマを絶滅させるべきだ」という極端な要求が、行政へのプレッシャーとして投げつけられる形になるのです。

ただし、銃器による駆除やわなによる捕獲は、厳格な法律と安全管理のもとで行う必要があります。

無許可での発砲や独自のわなの設置は、重大な事故や法令違反につながるおそれがあり、絶対に避けなければなりません。

また、感情に任せた無差別な駆除は、かえって生態系を不安定にし、中長期的には別の獣害増加というブーメランとなって戻ってくる可能性もあります。

ここでお伝えする内容は一般的な考え方や対策の目安であり、正確な情報は必ず自治体や公式サイトを確認し、最終的な判断は地元の専門家や担当部署にご相談ください。

人身被害が増えると、どうしても議論は感情的になりがちです。

しかし、「人を守るためにどこまでクマを減らすのか」と「クマを絶滅させるべきか」は、本来別の問題です。

後者は、生態系や将来世代のことも含めた長期的・広域的な議論が必要になります。

まずは、「今まさに危険にさらされている人をどう守るか」という短期的な視点と、「将来にわたってどのような自然環境を残すのか」という長期的な視点を切り分けることが、冷静な判断への第一歩です。

農業被害とヒグマ駆除議論

人身被害と並んで、農業被害もヒグマ絶滅論を押し上げる大きな要因です。

特に北海道では、飼料用トウモロコシ(デントコーン)やビート、スイートコーン、果樹などが集中的に狙われ、収穫直前の畑を荒らされるケースも少なくありません。

昼夜問わず見回りを続け、肥料代や燃料代をかけて育ててきた作物が、一晩のうちに食い荒らされるという話を、現地の農家さんから何度も聞いてきました。

数字としての被害額は「数億円規模」と示されることが多いのですが、実際の現場では、「1年分の努力が一晩で無になる」精神的ダメージの方が深刻です。

とくに酪農では、デントコーンの被害が牛乳生産コストの増加に直結するため、「ヒグマ対策=経営の存続問題」というほど重いテーマになります。

出荷先や金融機関との関係もある中で、「もうこれ以上は耐えられない」というラインを越えてしまえば、「ヒグマを絶滅させるべきだ」という過激な言葉が出てくるのも当然です。

農家目線で見れば、「山のヒグマのために農地を差し出す必要があるのか」「自分たちの生活が成り立たないなら、ヒグマを絶滅させるべきではないか」と考えるのは、ある意味で自然な反応です。

被害が出るたびに行政やJAに相談しても、補償は限定的で、電気柵の設置補助も自己負担が残ります。

人手不足や高齢化が進む中で、「自分で対策しろと言われても限界がある」という本音が、絶滅論の追い風になっているのです。

農業被害と絶滅論の関係を整理すると、次のような構図になります。

| 要素 | 農家が感じるリスク | 絶滅論につながる感情 |

|---|---|---|

| 人手不足 | 電気柵や草刈りに割く時間がない | 「根本的にヒグマを減らしてほしい」 |

| 高齢化 | 重い対策作業が物理的に難しい | 「もう守りきれないから絶滅させるべき」 |

| 補償の限界 | 補償の手続きや金額が負担に見合わない | 「税金を使うくらいなら一気に駆除してほしい」 |

| 地域の疲弊 | 若者流出で見回りや共同作業が困難 | 「このままでは地域ごと消えてしまう」 |

ここで重要なのは、農業被害そのものを「我慢しろ」と言うのではなく、「絶滅させるべき」という方向に行かなくて済むような支援と仕組みを整えることです。

たとえば、電気柵や防護柵の設置を個々の農家任せにせず、集落単位・地域単位で面的に整備すること、設置後の草刈りやメンテナンスに対しても継続的な支援を行うこと、被害が出た場合の補償手続きを簡素化し、実感として「守られている」と感じてもらうことなどです。

また、デントコーンのようにヒグマを強く引き寄せる作物については、「どこにどれだけ植えるか」という作付け計画そのものを見直す必要があります。

ヒグマの行動圏や出没ルートを踏まえたうえで、リスクの高いエリアでは別の作物に転換したり、より強固な防護を施したりすることも、長期的な対策としては現実的な選択肢になります。

こうした現場の苦しさを無視して「クマもかわいそうだから共存しよう」とだけ言っても、対立は深まるばかりです。

大切なのは、農家のリスクと負担をしっかり減らしながら、ヒグマを絶滅させることなく、人里から遠ざける仕組みを作ることです。

そのためには、行政の支援だけでなく、消費者側が「野生動物対策にコストがかかること」を理解し、多少の価格上昇を受け入れることも、広い意味での共存の一部だと私は考えています。

ヒグマ共存論と絶滅論の対立

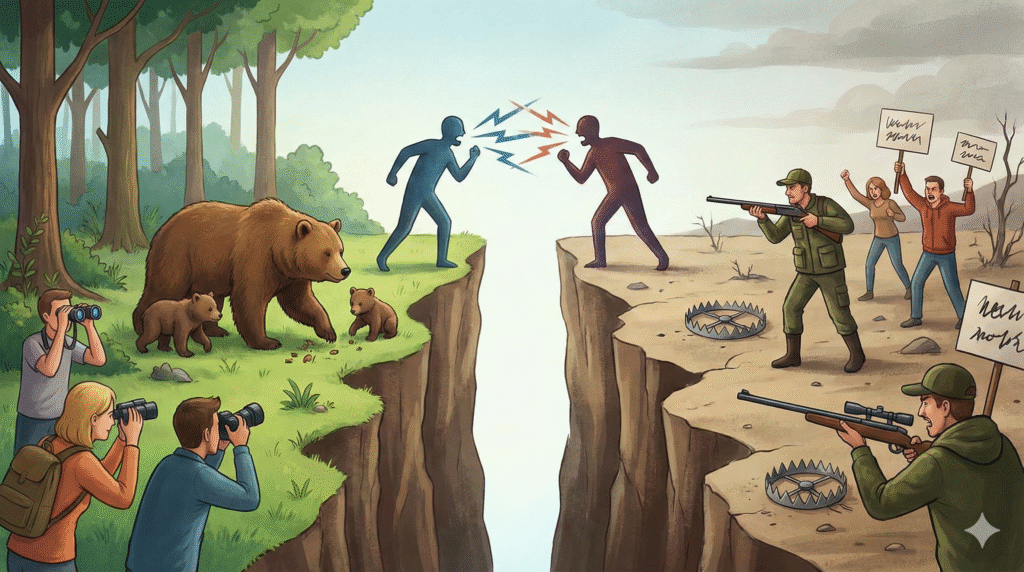

世の中の議論を見ていると、「ヒグマは絶滅させるべきだ」「いや、共存すべきだ」という二項対立になりがちです。

しかし現場を知る立場からすると、このどちらも極端すぎると感じます。

極端な主張同士がぶつかり合うと、対策に必要な冷静な議論がかき消されてしまい、結果的に「何も決まらない」「何も進まない」という最悪の状況を招きかねません。

共存論の中には、「山に餌があればクマは里に降りてこない」「森を豊かにすれば自動的に問題は解決する」といった、現実には成り立たない単純化された考え方も少なくありません。

実際には、森の餌が豊富な年でも、若いオスグマが新しい餌場を求めて人里に下りてくることはありますし、一度人間の食べ物の味を覚えた個体は、山の餌が増えても簡単には人里から離れません。

一方、絶滅論の側にも、「クマがいなくなっても生態系に影響はない」「危険だからゼロにした方がよい」「絶滅させればすべての問題が終わる」といった、科学的根拠に乏しい主張が混じっています。

頂点捕食者を失った生態系がどれほど不安定になるかは、世界各地の事例で繰り返し確認されていますし、日本でもオオカミ絶滅後のシカの過剰増加が、森林や農業に大きな影響を与えていることは周知の事実です。

また、共存論・絶滅論どちらの陣営にも、「相手の話を聞かない」という態度が見受けられます。

共存派の一部は被害地域の現状を十分に理解せず、絶滅派の一部は生態系への長期的な影響を軽く見積もりがちです。

その結果、議論が感情論のぶつけ合いになり、「じゃあ、現場では具体的に何をするのか」という一番大事な話が後回しになってしまいます。

本当に目指すべきなのは「共存か絶滅か」ではなく、「生活圏からの徹底的な排除」と「山の奥での管理された共存」を両立させることです。

この視点に立つと、人身被害を減らしつつ、ヒグマという生き物の役割を残す現実的な道が見えてきます。

「どこにいてほしくないのか」「どこならいてもよいのか」を区別して考えることで、感情論から一歩抜け出した議論が可能になります。

私自身は、「人が暮らす場所からは徹底的にヒグマを遠ざける」「そのために必要なら、排除地域での駆除圧を上げる」ことには賛成です。

しかし同時に、「山奥からもヒグマを完全に消してしまう」となると、その代償があまりに大きいと考えています。

絶滅させるべきかどうかという問いの前に、「どのゾーンまでヒグマにいてもらうのか」「どのゾーンから先は絶対に入れないようにするのか」という、より具体的で実務的な線引きをすることが大切です。

この線引きの考え方が、次に紹介するゾーニング管理や、指定管理鳥獣としての政策転換につながっていきます。

感情的な対立から一歩距離を置き、「では、どの場所で、どのように管理するのが現実的なのか」という視点を持てるようになると、「共存」も「絶滅」も、単純なスローガンではなくなってきます。

ヒグマ絶滅で生態系はどうなる

ヒグマを絶滅させるべきだという議論をするうえで、必ず押さえておきたいのが「ヒグマのいない世界」がどのようなものになるか、という視点です。

ヒグマは単なる危険な猛獣ではなく、森の管理者、生態系エンジニアとして重要な役割を持っています。

この役割を丸ごと消し去ってしまったときに、何が失われるのかを具体的にイメージしておくことは非常に重要です。

種子散布と森林の更新

ヒグマは秋になると、ヤマブドウやサルナシ、ミズキなどの果実を大量に食べます。

そして、広い行動圏の中であちこちに移動しながら、消化された種子をフンとしてばらまきます。

この「長距離種子散布」があるおかげで、森の木々は新しい場所へ広がり、遺伝的な多様性を保つことができます。

単に種を落とすだけでなく、胃腸を通ることで種皮が傷つき、発芽しやすくなる効果も確認されています。

ヒグマがいなくなると、大きな種を遠くまで運べる動物がいなくなり、森林の更新はじわじわと停滞していきます。

鳥や小型哺乳類も種を運びますが、運べる量や距離が限られており、ヒグマの代わりを完全に務めることはできません。

その結果、森の構造が単純になり、同じ種類の木が同じ場所に密集しやすくなります。

これは病害虫や気候変動への耐性を下げるリスクを高める要因です。

また、森林が単純化すると、そこに暮らす昆虫や小動物、鳥類の種類も減少していきます。

食物網の多様性が失われると、ひとつの種が減っただけで全体が大きく揺らぐ、不安定な生態系になってしまいます。

こうした変化は数年単位では目立ちにくいものの、数十年、数百年というスパンで見ると、取り返しのつかない影響をもたらします。

海と森をつなぐ栄養循環

サケやマスが遡上する川沿いでは、ヒグマが魚を捕まえ、森の中へ持ち込んで食べます。

食べ残しやフンに含まれる栄養分は、海からやってきた貴重な窒素やリンとして、森林土壌に蓄えられます。

これが、河畔林の樹木や草本、昆虫を通じて、森全体の豊かさを支えています。

ヒグマが運ぶサケの骨や肉片は、カラスやキツネ、虫たちにとっても貴重な餌となり、多くの生き物の命をつなぐ役割を果たします。

ヒグマがいなくなれば、この「海から森への栄養の橋渡し」は大きく弱まり、長期的には川沿いの森の力が落ちていきます。

木の成長が遅くなり、倒木や土砂崩れが増えれば、川の水質悪化や土砂の流出につながり、結果的にサケやマスの生息環境も悪化します。

つまり、ヒグマを絶滅させることで、皮肉にもサケ・マスの資源そのものを危うくしてしまう可能性があるのです。

さらに、北海道のような寒冷地では、豊かな森林が雪崩や土石流を防ぐ「グリーンインフラ」としても機能しています。

ヒグマが関わる栄養循環が弱まり、森林の力が落ちれば、長期的には人間にとっての自然災害リスクが高まることも考えられます。

こうした生態系の役割を考えると、ヒグマを絶滅させるべきだという選択が、単に「危険な動物をゼロにする」という話で終わらないことが分かるはずです。

人身被害や農業被害という目の前の問題に向き合いつつも、「ヒグマがいない未来の森」を想像してみてください。

そのとき、私たちが失うのは、たんに「危険なクマ」ではなく、森と川と海をつなぎ、多くの生き物と人間の暮らしを支える、重要なピースなのです。

ヒグマを絶滅させるべきか管理

ここからは、「ヒグマを絶滅させるべきだ」という感情的な議論から一歩離れて、現実的な管理の方法を見ていきます。国の指定管理鳥獣制度、北海道のゾーニング、春グマ駆除の再評価など、すでに始まっている政策の流れを整理しながら、「人里からは排除するが、山では管理しながら残す」という方向性を具体的に解説します。感情論だけでは見えにくい「仕組み」の部分を理解することで、ご自身の意見もより立体的になるはずです。

指定管理鳥獣と春グマ駆除

2024年にクマ類が指定管理鳥獣に追加されたことで、ヒグマは「守るべき動物」から「適切に管理すべき動物」へと位置づけが変わりました。

これにより、国の予算を使って、個体数調査や捕獲、人材育成などを計画的に進める土台が整いました。

単に「保護するか駆除するか」ではなく、「どの程度の数であれば人と共存できるのか」を考え、その目標に向けて個体数を調整していくという発想です。

特に注目されるのが、春の管理捕獲、いわゆる春グマ駆除のあり方です。

過去には、春に集中的に捕獲した結果、ヒグマが絶滅しかけたとの反省から、制度そのものが廃止された歴史があります。

しかし現在は、「繁殖前に、里に近づく危険性の高い個体を重点的に減らす」という、より限定的で科学的な運用が模索されています。

春は雪上に足跡が残りやすく、個体の把握と捕獲が比較的効率的に行える時期でもあります。

管理捕獲が機能するためには、単に頭数を減らすだけでなく、「どの性別・年齢の個体をどれくらい減らすのが望ましいか」という視点も重要になります。

たとえば、繁殖に大きく貢献しているメス成獣を集中的に捕獲しすぎると、個体群全体が一気に縮小してしまい、遺伝的多様性の低下や将来の回復力の低下を招くおそれがあります。

一方で、人里に繰り返し出没する若いオスを中心に捕獲することで、被害リスクを抑えながら、山の奥の個体群はある程度残す、といったメリハリのある戦略も考えられます。

ここで大切なのは、「春にたくさん獲れば良い」という発想ではなく、地域ごとの個体数や被害状況に応じて、必要最小限の捕獲圧をかけるという考え方です。

感情ではなくデータで蛇口を調整するイメージに近いでしょう。捕獲数や被害件数を毎年モニタリングし、状況に応じて目標値を見直していく「順応的管理」が鍵になります。

なお、こうした管理捕獲は、狩猟免許を持ち、自治体や関係機関の許可を受けたプロのハンターや有害捕獲従事者が担います。

一般の方が同じことを真似することは絶対にあってはなりません。

山の中でクマを追い詰める作業は、相手の習性を理解したうえで、射撃・安全管理・仲間との連携を徹底しなければ、自分たちの命も危険にさらします。

ここで扱う内容は一般的な情報であり、実際の対応については必ず自治体や専門家の指示に従ってください。

指定管理鳥獣という枠組みは、「絶滅させるべきか」「守るべきか」という二択から離れ、「必要なら減らし、必要なら守る」という柔軟な管理を可能にします。

ヒグマを絶滅させるべきだと感じている方も、この枠組みを知ることで、「完全な絶滅までは求めないが、今よりかなり数を減らしてほしい」という、現実的なラインを想像しやすくなるのではないでしょうか。

ゾーニングと排除地域の考え方

北海道が進めているゾーニング管理は、ヒグマを絶滅させるべきだという極端な方向に行かずに、人命と生態系を両立させるための重要な考え方です。

ざっくり分けると、「ヒグマの存在を許さない場所」「押し返す場所」「生息を認める場所」という三つのゾーンに分けて、それぞれ対策の強度を変えます。

この考え方は、他の都府県にも応用可能な、とても実務的なフレームワークです。

排除地域:ヒグマにいてほしくない場所

市街地や集落、学校の通学路、都市公園など、人が日常的に利用する場所は「排除地域」とされます。

ここでは、ヒグマが一時的にでも居つくこと自体が許されません。

出没した時点で、原則として捕獲・駆除、あるいは強力な追い払いの対象になります。

住宅地のすぐ裏山や、通学路の脇の藪なども、実質的にはこのゾーンとして扱われます。

排除地域では、「クマが好きか嫌いか」といった感情ではなく、「人命を最優先する」という明確なルールで動きます。

たとえ子グマであっても、人里で遊んでいる状況を放置すれば、将来の人身被害リスクが跳ね上がります。

かわいそうだからと見逃すことが、結果として「人を恐れないクマ」を増やし、より大きな犠牲につながることを理解する必要があります。

緩衝地帯と生息地:押し返す場所と残す場所

農地や里山などは、ヒグマを奥山へ押し返す「緩衝地帯」として位置づけられます。

藪の刈り払い、電気柵、作物の残渣処理などを徹底し、「ここは餌場ではない」とヒグマに学習させるのがポイントです。

ヒグマが姿を見せた段階で追い払い、定着する前に対処することで、被害の連鎖を断ち切ります。

一方、奥山や国立公園などは「生息地」として、基本的にはヒグマの自然な暮らしを認めるエリアになります。

ここでは、観光地や登山道周辺の安全対策を行いつつ、全体としてはヒグマを「そこにいて良い存在」として扱います。

もちろん、人を積極的に狙うようになった危険個体については、このゾーンであっても捕獲対象になることがありますが、原則としては「人がクマの生活圏にお邪魔している」という前提に立つべきエリアです。

ゾーニングの肝は、「どこにヒグマがいてはいけないのか」をはっきり線引きすることです。

この線引きがあいまいなまま、「共存か絶滅か」を議論しても、現場の混乱は解消しません。

地域ごとに地図を広げ、「ここまでは排除地域」「ここから先は緩衝地帯」「この奥は生息地」と具体的に描き込んでいく作業こそが、実効性のあるヒグマ対策の第一歩です。

ゾーニングの考え方を知ると、「ヒグマを絶滅させるべきか」という問いそのものが、少し違って見えてきます。

実際には、「どのゾーンからヒグマをゼロにするのか」「どのゾーンまでならヒグマを認めるのか」という、より具体的な選択肢が存在しているからです。

この考え方を、次の「観光資源」と「共存のための対策」にもつなげて考えていきましょう。

観光資源と駆除の経済損失

害獣対策の専門家というと、「とにかく駆除派」と思われがちですが、実際にはヒグマの存在がもたらす経済的なプラス効果も無視できません。

知床のクルーズ観光や、ヒグマが象徴する「手つかずの自然」のブランド価値は、地域経済にとって非常に大きな資産です。

ヒグマを一目見ようと、国内外から多くの観光客が訪れ、その消費が宿泊・飲食・ガイド業など、さまざまな産業を支えています。

もしヒグマを絶滅させるべきだという方針で徹底的な駆除を行えば、短期的には人身被害のリスクが下がるかもしれません。

しかし同時に、「ヒグマが生きるほど豊かな自然」というイメージは失われ、自然観光の魅力は確実に低下します。

さらに、国際的な自然保護の流れの中で、「頂点捕食者を意図的に絶滅させた地域」というレッテルが貼られれば、ブランド全体の価値が損なわれる可能性もあります。

環境への配慮を重視する旅行者や企業は、そうした地域を敬遠するかもしれません。

経済的な視点で比較すると、

- ヒグマによる農業・人身被害の損失(年間数億円規模:あくまで一般的な目安)

- ヒグマ絶滅プロジェクトに必要なコスト(広大なエリアを対象とする兆円規模の可能性)

- 観光・ブランド価値の毀損という長期的なマイナス

といった要素が絡み合います。冷静に見れば、絶滅を選ぶ経済的合理性は極めて低いと言わざるを得ません。

加えて、絶滅に向けた大規模な駆除が国際的な批判を招けば、輸出される農林水産物のイメージダウンにもつながるおそれがあります。

一方で、「観光のために人命を犠牲にしろ」と言っているわけではありません。

重要なのは、「人が暮らすゾーンでは徹底的に排除」「観光と生態系の価値が高いゾーンでは、安全対策を講じつつヒグマの存在を維持する」というメリハリです。

たとえば、観光クルーズでは専門ガイドが同行し、ヒグマとの距離や観察マナーを徹底することで、ヒグマを刺激しない形の観光が確立されつつあります。

ヒグマの危険性を具体的にイメージしたい方は、同じサイト内で解説しているヒグマの爪の威力と被害リスクの解説記事も参考になるはずです。

ヒグマがどれほどの破壊力を持つかを知ったうえで、それでも「絶滅」ではなく「管理」を選ぶ価値があるのか、じっくり考えてみてください。

共存のためのヒグマ対策

ここまで読むと、「ヒグマを絶滅させるべきではないのは分かったが、それなら具体的に何をすればいいのか」と感じる方も多いでしょう。

現実的な共存とは、「仲良く暮らす」ことではなく、「人間の生活圏には近づけないようにしつつ、山の中では生きていける状態を維持する」ことです。

つまり、人とヒグマの活動圏をきちんと分け、その境界線を維持するためのルールと仕組みが必要になります。

誘引物をなくす:ゴミと果樹と農作物

都市型ヒグマやアーバンベアの多くは、人間が提供してしまった餌に引き寄せられています。

夜間に放置された生ゴミ、収穫されずに放置された果樹、畑に残された規格外のデントコーンなど、どれもヒグマにとって魅力的なごちそうです。

一度「人里に行けば簡単においしいものが手に入る」と学習してしまうと、ヒグマは繰り返し同じ場所に現れるようになります。

ゴミ出し時間を朝に変える、ベアボックスのような頑丈な収納を使う、放置果樹を伐採または電気柵で囲う、収穫後の畑を早めに処理するなど、地味ですが効果の大きい対策がいくつもあります。

自治体単位でゴミ集積所の構造を見直し、フタ付きコンテナや金属製のストッカーを導入するだけでも、ヒグマの侵入回数を減らせるケースは少なくありません。

「ヒグマが悪い」のではなく、「ヒグマが来たくなる環境を人間側が作ってしまっている」ことに気付くのが第一歩です。

農地では、電気柵の設置と管理が鍵になります。

電気柵は、ただ設置すればよいのではなく、「最初にヒグマに強烈なショックを与え、二度と近づきたくないと思わせる」ことが重要です。

そのためには、設置直後の電圧管理や、雑草による漏電を防ぐための定期的な草刈りなど、運用面の工夫が欠かせません。

これらは手間のかかる作業ですが、地域ぐるみで取り組めば、一軒一軒がバラバラに対策するよりもはるかに効果的です。

人の行動を変える:遭遇リスクを減らす

山歩きやキャンプ、釣りをする方は、自分の行動を変えることでヒグマとの遭遇リスクを大きく減らせます。

「熊鈴やラジオで人の存在を知らせる」「夜明け・夕暮れの薄暗い時間帯を避ける」「新しい足跡やフンを見つけたら引き返す」「食料やゴミはしっかり密閉してテントから離す」といった基本を徹底するだけでも、事故の確率はかなり下がります。

また、「写真を撮ろうとして近づかない」「子グマを見ても近づかない」という意識も重要です。

子グマの近くには高い確率で母グマがいて、人間が子どもをさらいに来たと誤解すれば、命がけで攻撃してきます。

SNSで「クマのかわいい写真」が拡散される時代だからこそ、撮影欲が命取りになることを、あらためて意識していただきたいと思います。

熊との遭遇リスクや予防策については、当サイトの熊とヘビの遭遇と安全対策を解説した記事でも詳しくまとめています。

ヒグマを絶滅させるべきかどうかを考える前に、「自分たちがどこまでリスクを下げられるか」を一度整理してみてください。

人間側のちょっとした工夫で防げる事故は、想像以上に多いものです。

そして、地域ぐるみでの情報共有も欠かせません。

最近クマが目撃された場所や時間帯、どのような行動をしていたかなどを、自治体の防災メールや回覧板、地域のグループなどで共有することで、「知らなかったから危険な場所に入ってしまった」という事故を減らすことができます。

共存とは、ヒグマに歩調を合わせることではなく、「人間側の行動と環境を整えることで、ヒグマとの距離を保つ努力を続けること」だと、私は考えています。

ヒグマを絶滅させるべきか結論

最後に、ヒグマを絶滅させるべきかどうかについて、結論をお伝えします。

私は「ヒグマを絶滅させるべきではないが、人の生活圏からは徹底的に排除すべきだ」と考えています。

絶滅を目指すには、広大な山岳地帯を網羅するための莫大なコストと時間がかかり、その途中で生態系へのダメージや国際的な信用低下といった取り返しのつかない副作用が生まれます。

一方で、人里への出没を放置すれば、人命や農業への被害は確実に増えます。

「絶滅させない」と「今より甘くする」はイコールではありません。

ですから、「ヒグマを絶滅させるべきか」という白黒の問いそのものを、少し変えてみてください。

問いを「ヒグマをどの場所から排除すべきか」に変えれば、排除地域では徹底的に駆除や追い払いを行い、緩衝帯では誘引物をなくし、奥山ではモニタリングを続けながら個体群を維持する、という現実的な解決策が見えてきます。

ゾーニングや指定管理鳥獣といった仕組みは、まさにそのために用意されたツールです。

ここで紹介した数値や対策は、あくまで一般的な目安です。地域ごとの状況によって、最適な管理方法や必要な対策は大きく変わります。

ヒグマを絶滅させるべきか悩んでいる方にとって、本記事が「絶滅か保護か」という二択から抜け出し、「人の安全を最優先にしながら、賢く管理していく」という第三の道を考えるきっかけになれば幸いです。

なお、ヒグマという生き物そのものの強さや危険性、生態に興味が湧いた方は、クマと他の動物との力関係を科学的に比較したヒグマとトラの強さを比較した記事もあわせて読んでみてください。

ヒグマの実像を知ることが、恐怖だけで「絶滅させるべき」と結論づけないための第一歩になります。