ある日突然、部屋の中に鼻を突くような異臭が広がり、原因がわからず困っていませんか。

そのような強い臭いが続いている場合、ネズミの死骸が原因となっている可能性があります。

ネズミの死骸が臭いと感じたときには、生ゴミや排水とは明らかに異なる独特な腐敗臭であることが多く、他の異臭との違いを見極めることが重要です。

とくにネズミは、屋根裏や壁の中など、死骸が見つかりにくい場所に入り込んで死んでしまうことがあり、臭いの発生源を特定するのは容易ではありません。

さらに、気温や湿度の高い季節には臭いが一層強くなり、家中に広がってしまうこともあります。

臭いの拡散経路を理解し、カビや排水臭との違いを把握することで、適切な対処法が見えてきます。

このページでは、異臭の特徴と原因の見分け方をはじめ、ネズミの死骸が発生しやすい場所や環境要因、そして臭いがどのように室内に広がるのかまで、詳しく解説していきます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ネズミの死骸臭いの特徴と他の臭いとの違い

- 死骸が発生しやすい場所と発見のポイント

- 季節や環境による臭いの強さの変化

- 臭いの拡散経路と効果的な対処・予防法

ネズミの死骸臭い原因と見分け方

異臭の特徴と他の臭いとの違い

ネズミの死骸が発生しやすい場所

臭いが強くなる季節や環境要因

室内に漂う臭いの拡散経路とは

ネズミの死骸とカビや排水臭の違い

異臭の特徴と他の臭いとの違い

強い粘着感のある腐敗臭は、時間の経過とともに段階的に質が変わるのが特徴です。

初期は血液や体液由来の金属様・鉄っぽい匂いがわずかに立ち、細菌分解が進む中期には、タンパク質がアミノ酸・ペプチドへ分解され、そこから生成するアミン類(プトレシン、カダベリン)や揮発性硫黄化合物(VSCs:メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル 等)が増え、重く鼻に残る甘腐臭へと変化します。

終期には水分が抜け、酸敗臭や土臭さが混ざり、空間全体に染み付く印象が強まります。

しばしば生ゴミ臭や下水臭と混同されますが、構成成分と時間変化で見分けられます。

生ゴミは植物・食品由来の有機酸(酢酸、酪酸、吉草酸)や発酵臭が強く、換気や乾燥で数日内に弱まることが多いのに対し、小動物の死骸臭はタンパク質分解由来のアミン/硫黄化合物が主体となり、数日〜数週間かけてピークを迎えることもあります。

下水臭はメタンや硫黄化合物(硫化水素、メチルメルカプタン等)による刺激性のガス臭が中心で、腐肉特有の甘苦い重さが乏しいのが相違点です。

こうした主な臭気物質は、国内では悪臭防止法の枠組みで測定対象が定義されています(出典:環境省「特定悪臭物質の測定の方法」)。

判断のポイントとしては、①持続時間(換気後も戻るか/日内で強弱があるか)、②発生位置の偏り(天井・巾木・配管貫通部付近で顕著か)、③共存サイン(ハエの集まり、シミ、天井材のたわみ、巣材や糞の痕跡)を併せて確認すると、臭いの正体と発生源の推定精度が上がります。

特にネズミ死骸では、局所的に強烈・時間とともに増強・空調停止時に顕在化の三点がそろいやすい傾向があります。

ネズミの死骸が発生しやすい場所

ネズミの死骸は、特定の場所に集中して発見される傾向があります。

こうした場所は、ネズミが侵入しやすく、なおかつ外敵から身を隠しやすいという共通点を持っています。

最も多いのは、屋根裏や天井裏です。

ここは外からの侵入口とつながっていることが多く、断熱材や木材のすき間に入り込みやすいため、ネズミが巣を作りやすい場所のひとつです。

仮にここで死んだ場合、すぐに見つけるのは困難で、臭いによってようやく気づくケースがほとんどです。

また、壁の中や床下も要注意です。

配線や配管が通っている関係で、小さな穴からでも侵入が可能であり、そこを通じて屋内に入り込みます。

そして、弱って動けなくなったネズミがそこで死亡することがあります。

壁の内部で死んだ場合、物理的に確認が難しく、解体しない限り発見できない場合もあります。

他にも、キッチン下の収納、換気扇周辺、エアコンの内部など、温かく湿度のある環境もネズミにとっては好都合です。

これらの場所に異臭が漂い始めた場合、ネズミの死骸を疑う必要があるでしょう。

臭いが強くなる季節や環境要因

ネズミの死骸臭が強く感じられる季節は、主に春から夏にかけての温暖な時期です。

理由は、気温と湿度の上昇によって腐敗が急速に進むためです。高温多湿の環境では、死骸内の細菌の繁殖が活発になり、短時間で異臭が充満します。

例えば、5月から9月の間は特に注意が必要です。

この時期は室内の温度も上がりやすく、換気が不十分な場所では腐敗臭がこもりやすくなります。

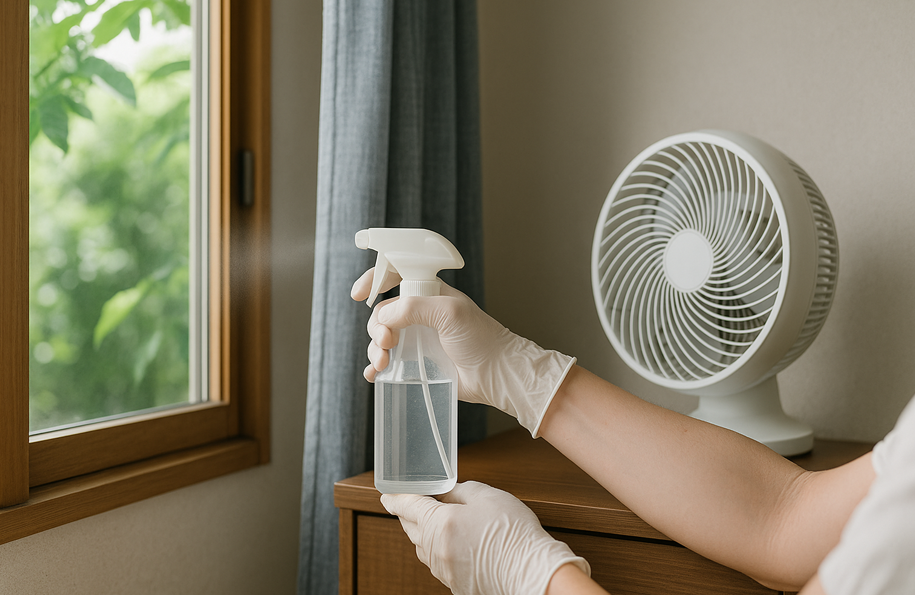

しかも、冷房や扇風機などの空調設備が臭いを部屋中に拡散させてしまう可能性もあります。

一方、冬場でも完全に臭いが消えるわけではありません。

特に室内暖房が使われている環境では、ある程度の温度が保たれるため、腐敗は緩やかに進行します。

また、気密性の高い住宅では、臭いが逃げ場を失ってこもる傾向があり、時間が経つほどに不快感が増していきます。

このように、季節だけでなく、室内の温度・湿度、通気性などの環境要因も、ネズミの死骸臭の強さに大きく影響します。

したがって、発生源の特定には季節的背景も踏まえた観察が重要です。

室内に漂う臭いの拡散経路とは

ネズミの死骸による異臭は、限られた場所にとどまらず、家全体に広がることがあります。

この拡散の原因には、住宅構造や空気の流れが大きく関係しています。

まず、天井裏や壁の中で発生した臭いは、通気口や壁のすき間、配管ダクトなどを通じて各部屋に移動します。

住宅の空気循環の仕組み上、一つの場所にこもった臭いは、時間の経過とともに全体へと拡散していく傾向にあります。

特に注意すべきなのが、換気扇やエアコンです。

これらの設備は空気を循環させる機能を持っており、臭いの発生源が近くにある場合、機械を通じて室内全体に臭いが広がってしまいます。

たとえば、天井裏のエアコンダクト近くに死骸があると、冷暖房の使用によって異臭が一気に室内へ流れ出す可能性があります。

さらに、密閉性の高い現代住宅では、臭いが逃げる場所が限られているため、わずかな空気の動きでも臭気が拡散しやすくなっています。

その結果、実際の発生源とは離れた場所で臭いを強く感じることもあります。

こうした背景から、臭いを感じた場所だけでなく、空気の流れや建物の構造も考慮して調査を進める必要があります。

ネズミの死骸とカビや排水臭の違い

ネズミの死骸臭と混同されやすい臭いとして、カビ臭や排水臭が挙げられます。

しかし、それぞれの臭いには異なる特徴があり、正しく判別することが原因の特定と対策には不可欠です。

カビ臭は、主に湿気が多く換気が不十分な場所で発生しやすく、酸っぱい発酵臭や古紙のような匂いがするのが特徴です。

これに対して、ネズミの死骸臭はより有機的で重く、腐敗した肉のような強烈な臭いが漂います。

ときに鼻を突くような刺激があり、空間全体にどんよりとした不快感をもたらします。

一方で、排水臭は腐った卵のような硫黄臭やアンモニア系の刺激臭で、発生源は排水口やトイレ、風呂場などの水回りに集中しています。

ネズミの死骸臭と比べると、ややガス臭に近い印象があります。

また、カビや排水臭は、清掃や薬剤の使用によって比較的早く軽減されることが多いですが、ネズミの死骸臭は死骸を取り除かない限り完全には消えません。

つまり、消臭剤を使っても臭いが残り続ける場合は、動物の死骸が原因である可能性が高くなります。

このように、臭いの種類ごとに性質や発生場所が異なるため、まずは臭いの特徴を冷静に観察することが、適切な対処への第一歩となります。

ネズミの死骸臭い時の対処と予防法

死骸の見つけ方と撤去の注意点

自分でできる消臭と換気の方法

プロ業者に依頼すべきケースとは

再発防止のための侵入経路対策

ネズミが住みにくい環境作りのコツ

死骸の見つけ方と撤去の注意点

ネズミの死骸を見つけるには、臭いの強さと方向を頼りにするのが一般的です。

特に家の中に広がる異臭がある場合、その臭いがどこから最も強く感じられるかを丁寧にたどっていくことで、死骸のおおよその位置を推測できます。

たとえば、天井裏や床下、壁の中といった目に見えない場所に入り込んで死ぬケースが多いため、壁紙の裏側や換気扇周辺、配管付近など、普段意識しない場所まで確認する必要があります。

場合によっては、耳を近づけてハエの飛ぶ音や異音を探るのも手がかりとなります。

撤去にあたっては、まず必ずゴム手袋とマスクを着用してください。

ネズミの死骸には病原菌や寄生虫がついていることがあり、素手で触るのは非常に危険です。

また、死骸の周辺には体液や血液がしみ込んでいることも多く、除去後には消毒用アルコールや塩素系の清掃剤を使ってしっかりと除菌を行う必要があります。

さらに、臭いが残らないようにするためには、死骸だけでなく、臭いが染みついた布や木材、断熱材も一緒に処分することが望ましいです。

ただし、壁や天井内部に入り込んでしまっている場合は、自力での撤去が難しく、解体作業が必要になることもあります。その際には無理をせず、専門業者に相談することが安全です。

自分でできる消臭と換気の方法

ネズミの死骸を撤去した後でも、室内に残る臭いに悩まされることは少なくありません。

このような場合、まずは基本となる「換気」と「消臭」の方法を正しく実施することが重要です。

換気の際には、窓を2カ所以上開けて空気の通り道を作ることがポイントです。

一方向から空気を入れて、もう一方向から排出することで、効率的に室内の悪臭を外に逃がすことができます。

特に朝晩の気温差がある時間帯は空気の流れが生まれやすく、臭いが抜けやすくなります。

次に消臭ですが、即効性のある市販の消臭スプレーを使う前に、まずは重曹やクエン酸などの自然由来のアイテムを活用すると安心です。

例えば、臭いの元となる箇所に重曹をふりかけて数時間置くことで、臭気を中和できます。

また、活性炭や竹炭を置いておくと、空間全体の空気清浄にも効果的です。

このとき注意すべきなのは、芳香剤の使用です。

芳香剤は臭いを一時的にごまかす効果しかなく、根本的な解決にはなりません。

むしろ、悪臭と混ざってさらに不快なにおいになることもあるため、まずは臭いの元を消すことを優先しましょう。

しばらく臭いが取れない場合は、臭いが染みついた布製品やカーテンなどの洗濯・交換も検討すると、より早く快適な空間に戻すことができます。

プロ業者に依頼すべきケースとは

ネズミの死骸が原因で発生する問題の中には、専門知識と設備がなければ対処が困難なケースもあります。

こうした場合には、無理に自力で対応しようとせず、早めにプロの業者に依頼することをおすすめします。

例えば、天井裏や壁の中など、構造物の内部に死骸があると推測される場合、発見や撤去のために一部の解体作業が必要になることがあります。

こうした作業は、誤って電気配線や配管を傷つけてしまうリスクも伴うため、個人で行うのは非常に危険です。

また、死骸が長期間放置されていた場合、体液や血液が広範囲に染み出していたり、害虫が大量に発生していたりすることがあります。

このような状態では、感染症のリスクも高まるため、適切な防護対策と消毒処理が不可欠です。

プロ業者であれば、防護服を着用し、専用の消毒液を使って徹底的に除菌してくれるため、安全かつ迅速に処理できます。

さらに、悪臭が建材に染み込んでいる場合、臭いの除去には専門の脱臭機器やオゾン発生器などの設備が必要になります。

市販のスプレーでは対応しきれないような強烈な臭いに対しても、業者であれば効果的な方法を提案してくれます。

こう考えると、費用はかかるものの、安全性と確実性を重視するのであれば、業者への依頼は十分に合理的な選択肢と言えるでしょう。

再発防止のための侵入経路対策

ネズミの死骸臭に悩まされないためには、再発防止が欠かせません。

特に重要なのが、ネズミが屋内に侵入できないよう、経路をしっかりと遮断することです。

ネズミはわずか2cm程度のすき間からでも侵入できるため、家中を点検して、隙間や穴を見逃さないことが大切です。

たとえば、屋根と外壁の接合部、換気口、排水パイプの周囲、サッシのすき間などは、ネズミの侵入経路としてよくあるポイントです。

これらの穴やすき間には、金属製のパンチングメタルやステンレスたわし、防鼠パテなどを使用して物理的にふさぐことが効果的です。特に配管まわりは一度チェックしただけでは不十分なことも多いため、定期的な再点検を心がけてください。

また、ネズミは電線をつたって屋根裏に侵入することもあります。

このため、電柱からの引き込み線が近くにある場合は、屋根周辺にも注意が必要です。

場合によっては、専門業者による防鼠工事を依頼するのもひとつの方法です。

侵入経路を断つことは、ネズミ被害全体のリスクを大きく減らす基本対策です。

臭いの再発を防ぐだけでなく、健康や衛生の面から見ても有効ですので、必ず取り組むようにしましょう。

ネズミが住みにくい環境作りのコツ

ネズミを寄せ付けないためには、住みにくい環境を意識的に作ることが重要です。

特別な機材がなくても、日常のちょっとした工夫でネズミの忌避につながります。

まず、食べ物の管理を徹底することが基本です。

ネズミは食べ物の匂いに非常に敏感で、わずかなパンくずやペットフードでも誘因になります。

食品は密閉容器に保存し、ゴミはフタ付きの容器に入れてこまめに処分することが望ましいです。

また、ネズミは隠れ家が多い場所を好むため、部屋の隅や押し入れなどに不要な荷物がたまっていると、そこが巣の候補になります。

定期的に掃除をして、物を減らすだけでも効果的です。

加えて、家具の裏や冷蔵庫の下など、普段手が届きにくい場所も定期的に清掃することで、侵入後の居場所を減らせます。

さらに、強い匂いを嫌うネズミの習性を利用するのも有効です。

ミント系のアロマオイルや防鼠スプレーを玄関まわりやキッチン周辺に使うことで、ネズミが近寄りにくくなります。

ただし、効果は一時的なため、繰り返し使用することが大切です。

このように、環境を整えることで、ネズミにとって魅力のない空間を作ることができます。

日頃の意識が、被害の予防に直結すると言えるでしょう。

ネズミの死骸が臭い原因と対処を正しく理解するために

この記事のまとめです。

- ネズミの死骸臭は腐敗した肉のような重い異臭が特徴

- 生ゴミや下水の臭いとは異なり時間とともに強くなる

- 屋根裏や天井裏はネズミの死骸が最も見つかりやすい場所

- 壁の中や床下は発見が難しく、臭いで気づくケースが多い

- 春から夏にかけては臭いが強まりやすい季節である

- 高温多湿の環境では腐敗が早く進行する

- 気密性の高い住宅では臭いがこもりやすい傾向にある

- 換気扇やエアコンが臭いの拡散経路になることがある

- 臭いは空気の流れを通じて家全体に広がることがある

- カビ臭や排水臭とは発生源と臭いの質が根本的に異なる

- 死骸の位置は臭いの強さと方向から推測できる

- 撤去時はマスクと手袋を使い、消毒を徹底する必要がある

- 自然素材の消臭剤や換気による対処が基本となる

- 壁の中などは業者に依頼しなければ対応が難しい場合もある

- 再発を防ぐには侵入経路の封鎖と環境整備が不可欠である