ハムスターとネズミは、どちらも小型で愛らしい印象を持つ動物ですが、その違いをきちんと理解している方は意外と少ないかもしれません。

見た目が似ていることから混同されがちですが、実際には外見やサイズから見る違いをはじめ、性格や行動パターンの特徴、そして人との関係性における野生動物とペットの根本的な差など、さまざまな点で明確な違いがあります。

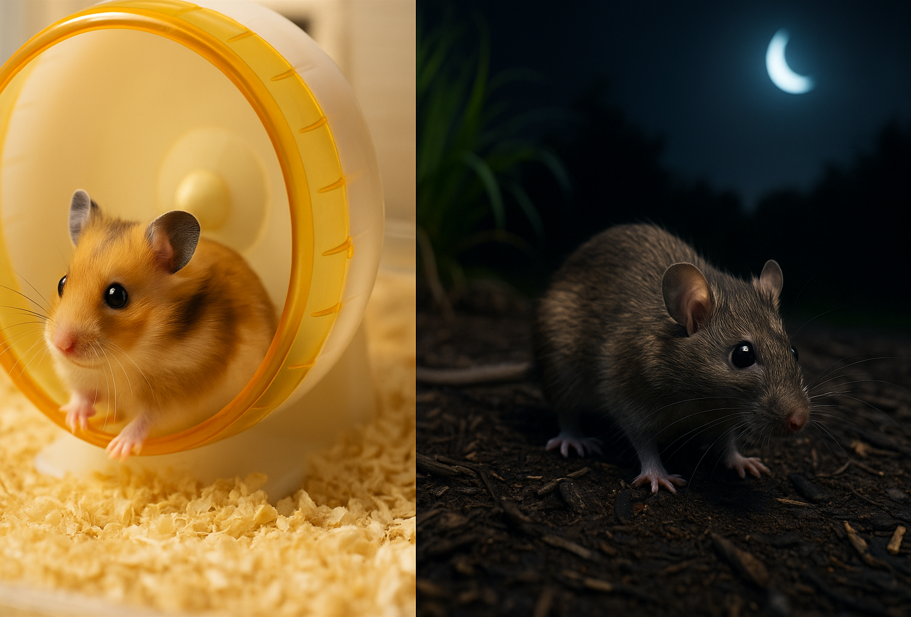

また、活動時間や生活習慣の違いも見逃せないポイントです。夜行性という共通点はあるものの、行動リズムや環境への適応力には差があり、それぞれに合った飼育の工夫が求められます。

さらに、繁殖力や生態に関する比較を通じて、両者の特性をより深く理解することができます。

この記事では、これらの観点からハムスターとネズミの違いをわかりやすく整理し、ペットとして適しているのはどちらかを考えるための情報を提供します。初めての方にも納得して読んでいただけるよう、丁寧に解説していきます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ハムスターとネズミの外見やサイズの違い

- 性格や行動パターンに見られる習性の差

- ペットとしての適性と野生動物としての特徴の違い

- 飼育環境や衛生面での注意点の違い

ハムスターとネズミの違いを正しく知る

外見やサイズから見る違い

性格や行動パターンの特徴

野生動物とペットの根本的な差

活動時間や生活習慣の違い

繁殖力や生態に関する比較

外見やサイズから見る違い

ハムスターとネズミは一見似ているようで、実際には外見やサイズに明確な違いがあります。まず、ハムスターは全体的に丸みを帯びたフォルムが特徴です。胴体は短く、手足も小さめで、頬袋が大きく膨らむことがあり、これが非常に印象的です。一方でネズミは、細長い胴体としっぽが目立ち、よりスリムなシルエットをしています。

また、サイズについても差が見られます。ハムスターは種類にもよりますが、成体で体長約7〜15cmほど。対してネズミは種類によって幅があるものの、一般的なクマネズミやドブネズミなどは20cmを超える個体も珍しくありません。さらにしっぽの長さも大きな違いで、ネズミのしっぽは体と同等かそれ以上の長さになることが多いですが、ハムスターのしっぽは非常に短く目立ちません。

このように、見た目や体の大きさだけでも両者を見分けることは十分可能です。特にペットショップなどで見かけるハムスターは、愛玩動物として見た目が可愛らしく改良されてきた背景もあり、その点がネズミとの印象の差をより際立たせています。

性格や行動パターンの特徴

ハムスターとネズミは、性格や行動パターンにもはっきりとした違いがあります。まずハムスターは、基本的に単独行動を好む動物です。野生下でも単独で縄張りを持って生活しており、他の個体と一緒にすると喧嘩することがあります。飼育においても一匹ずつのケージが推奨されるほど、他者との接触を避ける傾向にあります。

一方、ネズミは社交性が高い動物で、群れを作って生活する性質があります。複数匹で協力し合いながら生活するため、仲間意識が強く、コミュニケーション能力にも優れています。このため、研究分野や教育現場で「社会性」のある動物として利用されることも多いです。

行動面での違いとしては、ハムスターは比較的おっとりしており、習性としてトンネルを掘ったり巣材を集めたりする行動が目立ちます。逆にネズミは非常に好奇心旺盛で、狭い場所や高いところへも臆せず移動します。物をかじる習性が強く、壁や家具を噛むこともあります。

こうした性格の違いを理解することは、飼育する上での注意点や接し方を考える上でとても重要です。特にハムスターの場合は、人間の手に慣れるまで慎重な対応が必要になります。

野生動物とペットの根本的な差

ハムスターとネズミを比較する際に最も重要な視点の一つが、「野生動物」と「ペット」としての立ち位置の違いです。ハムスターはペットとして長い間親しまれてきた一方で、ネズミは基本的に野生動物、または害獣としての扱いを受けることが多いのが現実です。

この違いは、人間との関係性の深さに起因します。ハムスターは、ペットとしての品種改良が進められてきた歴史があり、人に慣れやすく、飼育しやすいように性格や体のサイズも調整されてきました。また、ハムスター用の餌や飼育用品が充実しており、初心者でも比較的簡単に飼えるような環境が整っています。

一方で、ネズミは都市部を中心にゴミをあさる、配線をかじるなどの被害を与える存在として見られることが多く、「駆除対象」とされることもあります。確かに研究用途などで飼育される実験動物としてのネズミも存在しますが、これはあくまで人との共生ではなく、管理された環境下での利用に過ぎません。

このように、同じ「げっ歯類」であっても人との関わり方には大きな違いがあります。どちらが優れているという問題ではなく、役割と立場が根本的に異なるということを理解しておくことが大切です。

活動時間や生活習慣の違い

活動時間や生活習慣についても、ハムスターとネズミでは大きな違いがあります。まずハムスターは夜行性の動物であり、昼間はほとんど巣の中で眠って過ごします。夜になると活発になり、回し車を回したり、餌を探したりする行動が見られます。飼育していると、夜中にカラカラと回し車の音が鳴るのはこのためです。

ネズミもまた夜行性ではありますが、ハムスターよりも警戒心が強く、暗闇での活動に特化しています。さらに、ネズミは生活環境に対する適応能力が高く、昼間でも活動する個体が出ることもあります。特に都市部に生息するネズミは、人間の行動パターンに合わせて柔軟に動く傾向があり、夜間に限らず目撃されることがあります。

また、ハムスターは規則的な生活を送りやすく、人間が与えるエサの時間や環境に対して比較的素直に適応します。一方、ネズミはあらゆる環境に対応し、隙間を見つけて移動する柔軟性を持っています。そのため、ネズミは一度住み着くと駆除が難しいと言われるのです。

このように、活動時間に関する違いだけでなく、生活リズムや環境への適応の仕方までを比較することで、両者の本質的な違いがより明確になります。

繁殖力や生態に関する比較

ハムスターとネズミの最大の違いの一つに「繁殖力」があります。ネズミは非常に繁殖力が高く、数週間おきに子どもを産むことが可能です。1回の出産で5〜10匹、多い場合には10匹以上産むこともあり、それが年に何度も繰り返されるため、あっという間に個体数が増えていきます。

一方で、ハムスターも繁殖力は高い部類に入りますが、ネズミほどではありません。出産回数は年間で数回に限られ、飼育環境によっては発情がコントロールされることもあります。種類にもよりますが、ジャンガリアンハムスターなどは1回に3〜7匹程度を産みます。

このように見ると、ネズミの方が「爆発的な繁殖力」を持っており、それが都市部での被害の一因になっているとも言えるでしょう。逆にハムスターは、管理された環境で計画的に繁殖されることが多いため、個体数が急激に増えるようなことは通常ありません。

また、生態面では、ネズミは非常に学習能力が高く、迷路を覚える、餌の位置を記憶するなど知能の高さが知られています。ハムスターも記憶力や学習能力はあるものの、ネズミほどの適応力はないとされます。

このような繁殖力や生態の違いからも、それぞれの生物が持つリスクや魅力が見えてきます。飼育を考える場合は、これらの点も慎重に比較検討する必要があります。

ハムスターとネズミの違いを飼育視点から整理

ハムスターがペットに向いている理由

ネズミが飼育に適さない主な理由

飼育環境に求められる条件の違い

衛生面や感染症リスクの比較

日本で飼える小動物との違い

ハムスターがペットに向いている理由

ハムスターは小動物の中でも特にペットとして人気が高く、その理由にはいくつかの特徴が挙げられます。まず第一に、体が小さく、限られたスペースでも飼育できるという点があります。ケージ一つあれば生活に必要な環境を整えることができ、都市部のアパートやマンションでも問題なく飼えます。

また、基本的におとなしい性格をしており、噛み癖や攻撃性が強い個体は少ないため、子どもがいる家庭でも安心して迎え入れられることが多いです。ただし、最初のうちは人に慣れていないこともあるため、焦らず少しずつ距離を縮めていくことが大切です。

さらに、食事の管理も比較的簡単です。専用のペレットを中心に、野菜や果物などを少量加えるだけで栄養バランスが整います。鳴き声もほとんどなく、近隣に迷惑をかける心配もありません。このように、手間がかかりにくく、初心者にも扱いやすい動物であることがペットとしての魅力に繋がっています。

そしてもう一つは、流通量が多く、健康な個体をペットショップやブリーダーから購入しやすい点です。医療面でもハムスターを診られる動物病院が比較的多く、いざというときのサポート体制が整っていることも見逃せません。こうした要素が組み合わさり、ハムスターは飼育のしやすさと安心感からペットとして高く評価されているのです。

ネズミが飼育に適さない主な理由

ネズミは一般的にペットとしての飼育に向かないとされています。その最大の理由は、人間社会におけるイメージと実際の行動パターンのギャップにあります。ネズミは都市部では害獣として認識されることが多く、ゴミを荒らす、建物を傷つけるなどの被害が問題視されています。これにより「不潔」「怖い」といった印象が根強く残っており、ペットとして受け入れにくい背景があります。

また、ネズミは非常に警戒心が強く、人間に懐きにくい傾向があります。たとえ飼育下で生まれ育った個体であっても、頻繁に触れたり抱っこしたりすることは難しく、コミュニケーションをとるのに時間がかかることが少なくありません。

さらに、繁殖力が極めて高く、管理を怠ると短期間で数十匹単位にまで増える可能性があります。適切な知識と設備がないまま飼い始めると、すぐに手に負えない状況になってしまうこともあるでしょう。

もう一つの問題点として、病原菌や寄生虫を媒介するリスクも指摘されています。ネズミが持つ可能性のある感染症には、人間に影響を及ぼすものも含まれており、特に衛生面での配慮が不可欠です。このような特性から、一般家庭での飼育には適さず、専門的な知識や設備が必要とされるのです。

飼育環境に求められる条件の違い

ハムスターとネズミでは、飼育環境に必要とされる条件にも大きな違いがあります。ハムスターの場合、基本的には一匹ずつ個別に飼育するのが一般的です。そのため、ケージの大きさはコンパクトでも問題なく、遮音性や通気性、温度管理さえしっかりしていれば快適な住環境が作れます。回し車やトンネルなどの遊具を用意することで、運動不足を防ぐ工夫も簡単にできます。

これに対して、ネズミは群れで生活する動物であり、複数匹を同時に飼育することが前提となることが多いです。そのため、より広いスペースが必要となり、ケージも頑丈な金網タイプでなければ脱走してしまう可能性があります。また、ネズミはかじる力が非常に強く、プラスチック製の容器ではすぐに穴を開けてしまうこともあるため、素材選びにも注意が必要です。

さらに、ネズミは体臭が強めで排泄物の量も多いため、清掃の頻度を増やす必要があります。これは衛生面だけでなく、近隣への臭いの配慮という観点でも重要なポイントです。

ハムスターは比較的シンプルな環境でも十分に飼育できますが、ネズミは複雑な構造と高い管理能力が求められます。このように、住環境の整えやすさにおいても、ハムスターの方が一般家庭向きであると言えるでしょう。

衛生面や感染症リスクの比較

ハムスターとネズミを比較する上で、衛生面や感染症のリスクは非常に重要な観点となります。まず、ハムスターはペットとして流通する段階で、一定の衛生管理がなされている個体がほとんどです。飼育環境を清潔に保ち、定期的にケージの掃除を行っていれば、病原体によるリスクはそれほど高くありません。

一方で、ネズミはもともと野生に生息することが多く、人間の生活空間に侵入してくる例も多いため、病原菌や寄生虫を媒介する可能性が指摘されています。実際、レプトスピラ症やサルモネラ菌など、重篤な感染症を引き起こす原因となることもあり、特に子どもや高齢者、免疫力の弱い人にとっては注意が必要です。

また、ネズミは排泄物の量が多く、ケージの中で汚れやすいため、掃除の頻度をかなり高く設定しなければなりません。放置するとアンモニア臭が強くなり、室内環境に悪影響を及ぼすこともあります。

この点、ハムスターは比較的トイレのしつけがしやすく、決まった場所に排泄する個体も多いため、清掃の手間が少なく済みます。もちろん油断は禁物ですが、定期的な掃除と適切な換気を行えば、衛生的な飼育が可能です。

こうした感染症リスクや衛生管理の手間を考慮すると、日常的に安全に飼育しやすいのはハムスターであると言えるでしょう。

日本で飼える小動物との違い

日本でペットとして一般的に飼育されている小動物には、ハムスターの他にもウサギやモルモット、チンチラ、フェレットなどがいます。これらと比較しても、ハムスターは手軽に飼育しやすいという利点があります。例えばウサギやモルモットは体が大きく、広いケージや放し飼いスペースが必要となります。また、毎日の世話やしつけにも時間を要します。

一方、ハムスターは1日数分の世話で済むことが多く、ライフスタイルに取り入れやすい存在です。費用面でも、飼育用品やエサのコストが低く抑えられるため、初期投資や維持費が少ないというメリットがあります。

ネズミと比較した場合、そもそもペットとして市販されているネズミの種類は極めて限定的であり、一般家庭向けの情報も少ないのが現状です。また、前述のように衛生面や社会的なイメージの問題から、飼育にはハードルが高いと言わざるを得ません。

このように、日本で飼える小動物の中でも、ハムスターは飼いやすさ、入手しやすさ、飼育情報の豊富さといった点で非常にバランスが取れており、初心者から上級者まで幅広い層に支持されているのです。

ハムスターとネズミの違いを総合的に整理すると

この記事のまとめです。

- ハムスターは丸く小柄な体型、ネズミは細長く尾が長い

- ハムスターのしっぽは短く目立たないが、ネズミは体より長いこともある

- ハムスターは単独行動を好み、ネズミは群れで暮らす傾向が強い

- ハムスターは比較的おとなしく、ネズミは好奇心旺盛で活発

- ハムスターはペットとして改良されてきたが、ネズミは主に野生や実験用

- ハムスターは夜行性で規則的、ネズミは柔軟で昼にも活動する場合がある

- ネズミは繁殖力が非常に高く、短期間で個体数が増える

- ハムスターの繁殖は比較的コントロールしやすい

- ネズミは知能が高く学習能力に優れる

- ハムスターは少スペースで飼育でき、都市部でも飼いやすい

- ネズミは脱走防止や強度の高いケージが必要で管理が難しい

- ハムスターは排泄量が少なく清潔に保ちやすい

- ネズミは感染症や衛生リスクが高く注意が必要

- ハムスターは飼育情報が豊富で動物病院の対応も得やすい

- ネズミは社会的イメージが悪く、家庭での飼育に向かない