ネズミは何科でしょうか?

ネズミという言葉は広く使われていますが、実は分類の観点から見ると「ネズミ科」と「ネズミ目」という言い方には大きな違いがあります。

この記事では、「ネズミ科とネズミ目の違いとは何か」から始まり、「ネズミ 何科と分類される理由」についても詳しく解説していきます。

また、ハムスターやリスのようにネズミに似た動物と比べた「ネズミに似た動物との分類比較」も取り上げ、見た目だけでは判断できない分類の奥深さを紹介します。

さらに、「実験動物としてのネズミの科分類」や「害獣じゃないネズミの例と分類」など、ネズミを正しく理解するうえで欠かせない情報も盛り込んでいます。

ネズミに対する誤解をなくし、分類の正確な知識を身につけたい方に役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ネズミ科と齧歯目の分類上の違い

- ネズミがネズミ科に分類される理由

- ネズミに似た他の動物との分類比較

- 実験や野生でのネズミの分類ごとの特徴

ネズミは何科に属するのかを解説

ネズミ科とネズミ目の違いとは

ネズミ 何科と分類される理由

ネズミに似た動物との分類比較

実験動物としてのネズミの科分類

害獣じゃないネズミの例と分類

ネズミ科とネズミ目の違いとは

ネズミに関する分類で混同されがちなのが「ネズミ科」と「ネズミ目」の違いです。両者は似たような名称ですが、生物学においては明確に異なる分類階層を示しています。

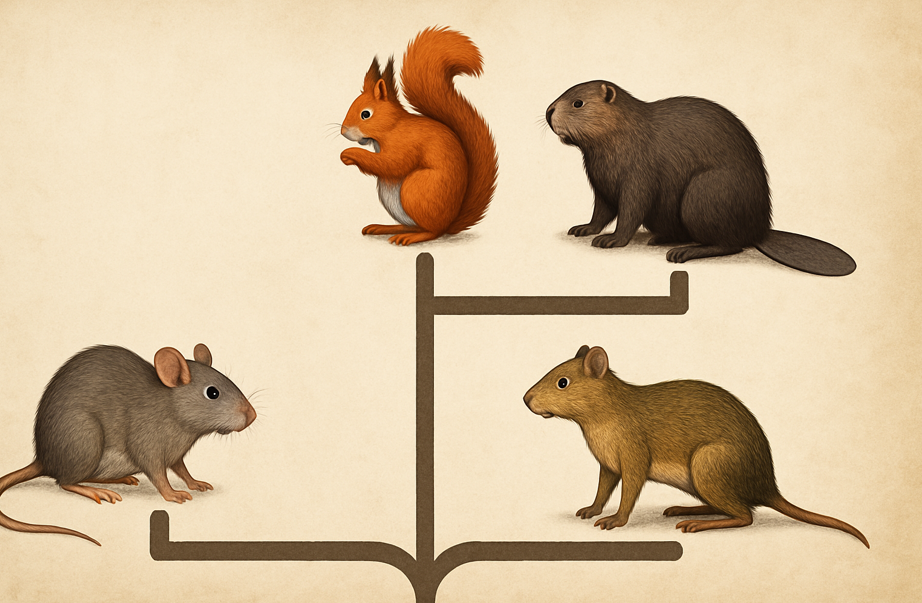

まず、ネズミ「目(もく)」は、より上位の分類です。哺乳類の中でも、ネズミやリス、ビーバーなど前歯が発達した動物たちは「齧歯目(げっしもく)」に属します。この齧歯目の中の一つのグループが「ネズミ科(Muridae)」です。つまり、ネズミ目という言葉は正確には存在せず、齧歯目という表現が正しいのです。

このように考えると、ネズミ目というのは俗称であり、分類学的には齧歯目が正しく、ネズミ科はその中の一つの科という位置づけになります。ネズミ科に含まれるのは、ドブネズミやクマネズミ、ハツカネズミなど、多くの人がイメージする典型的なネズミたちです。

一方で、リスやヤマアラシなど、同じく齧歯類であってもネズミ科ではない動物も多く存在します。これを理解することで、「ネズミに似ている=ネズミ科」ではないという点が明確になります。

ネズミ 何科と分類される理由

ネズミは「何科なのか」と問われたとき、正解は「ネズミ科」です。これは単なる名称の印象ではなく、科学的な分類に基づいたものです。

分類の際には、主に骨格、歯の構造、繁殖方法、行動様式などが基準とされます。ネズミ科に属する動物は、上下に1本ずつの切歯(前歯)を持ち、それが一生伸び続ける特徴があります。これにより、かじる動作が生活の基本となっており、電線や木材をかじる習性があることでも知られています。

また、ネズミ科の動物は繁殖力が非常に高い傾向があります。短期間で何度も子を産むことが可能で、これは都市部や農村で急激に個体数を増やす要因にもなっています。

つまり、ネズミがネズミ科と分類されるのは、その形態的・生理的な特徴に加え、生態や繁殖特性が明確にこのグループに適合しているからです。なお、同じ齧歯目に属していても、リスやヤマアラシは異なる科に分類されるため、見た目だけでの判断はできません。

ネズミに似た動物との分類比較

外見が似ていても、分類学(系統)・歯や骨格の構造・生態は大きく異なる場合があります。

ここでは、家庭や屋内外で見かけやすい「似て非なる」小型哺乳類を、分類(目・科)/形態の指標/生活様式の3軸で整理します。

外見判断に頼らず、歯式・鼻先・四肢・糞・行動時間帯など複数要素を組み合わせると誤認を減らせます。

ポイントとなる基礎知識

- **ネズミ類(齧歯目 Rodentia)は、上下1対の切歯(エナメル質が厚く生涯伸長)を持ち、犬歯がなく(無犬歯)→隙間(正中離隙/ディアステマ)があるのが最大の特徴。代表:クマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミなど(多くはネズミ科(Muridae))。

- **モグラ・トガリネズミ類(トガリネズミ目/真無盲腸目 Eulipotyphla)は旧来「食虫目」と総称。鋭い多数小歯(昆虫食向け)**を持ち、切歯はげっ歯類のように大型で前方へ突出しません。代表:モグラ科(Talpidae)、トガリネズミ科(Soricidae)。

- **リス科(Sciuridae)**は齧歯目だが、樹上性・昼行性が多く、尾の形状や動作で区別しやすい。

- ハムスターは齧歯目・キヌゲネズミ科(Cricetidae)のハムスター亜科(Cricetinae)で、一般的な「ネズミ科(Muridae)」とは別科。頬袋や体型が識別の手がかり。

げっ歯類/トガリネズミ目などの最新の分類学的位置づけは、学会のデータベースで確認できます。(出典:American Society of Mammalogists “Mammal Diversity Database)

よく混同される代表群の比較(概要)

- ネズミ類(齧歯目:ネズミ科など)

- 歯・頭骨:上下1対の大型切歯(橙~黄褐色のエナメル着色が見えることあり)、犬歯欠如・ディアステマ明瞭。臼歯は臼状。

- 体・四肢:細長い胴体、可動性の高い前肢、尾は種により長短さまざま(市街地で多いクマネズミは体長より長い尾)。

- 生態:雑食(穀類・脂肪・タンパク質)、夜行性傾向、高い学習能力と警戒心。

- 痕跡:円筒~楕円の糞(3–12mm、種・食性で変動)、齧り痕(2本平行)、足跡は前後肢とも5趾(前肢は親指痕不明瞭なことあり)。

- モグラ(トガリネズミ目:モグラ科)

- 歯・頭骨:多数の小さく尖った歯(昆虫食向け)、切歯は小さめで前突しない。

- 体・四肢:シャベル状の巨大な前肢、目は極小~皮下、耳介は外見上ほぼ見えず。地中性で畑や芝に**トンネル(盛り土)**を作る。

- 生態:主にミミズ・節足動物を捕食。屋内での目撃は稀、床下や庭の地中で活動。

- 痕跡:モグラ塚(盛り土)、直線~環状の地中トンネル。糞は地中に残ることが多い。

- トガリネズミ(トガリネズミ目:トガリネズミ科)

- 歯・頭骨:非常に小型で細歯、赤褐色に着色した歯尖が見られる種も。長い尖鼻。

- 体・四肢:体重数グラム~十数グラムの極小型、尾は体長程度。

- 生態:高代謝で短時間に頻繁に採食、節足動物中心。屋内では偶発侵入が主。

- 痕跡:糞は微小で砕けやすく、ネズミ類のような明瞭な齧り痕は乏しい。

- ハムスター(齧歯目:キヌゲネズミ科ハムスター亜科)

- 歯・頭骨:齧歯類の基本形(大型切歯+ディアステマ)。

- 体・四肢:頬袋が発達、ずんぐりした体型。尾は短い。

- 生態:本来は夜行性~薄明薄暮性、乾燥地適応。家庭では飼育個体が脱走して見つかる例があるが、屋外での定着は限定的。

- 痕跡:ペレット状の糞、巣材を頬袋で運ぶ。咀嚼痕は残すが行動域は狭い。

- リス(齧歯目:リス科)

- 歯・頭骨:齧歯類の基本形。

- 体・四肢:房状で非常に長い尾、鋭い爪と強い後肢で樹上移動。耳に房毛がある種も。

- 生態:昼行性が多く樹上性。屋内侵入は屋根裏・軒周りからの事例が中心。

- 痕跡:松ぼっくり等の食痕、樹皮の剥離、屋根裏の巣材。

実験動物としてのネズミの科分類

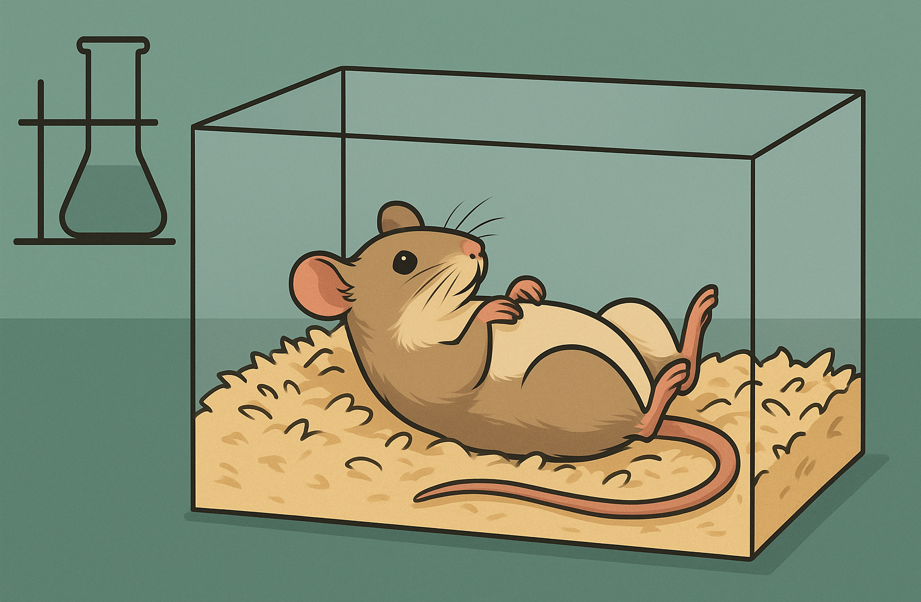

実験動物として頻繁に使われるネズミには、明確な科分類があります。具体的には「マウス」と呼ばれる個体はハツカネズミを基にした動物であり、分類上はネズミ科に属します。

実験用マウスは遺伝的に安定した系統が確立されており、同一の条件で実験ができるため、医療・薬理・遺伝学などの分野で重宝されています。特にハツカネズミは小型で繁殖力が高く、飼育もしやすいため、研究用途に適しています。

ラットもまた実験動物として用いられますが、こちらはドブネズミを原種としています。分類としては同じくネズミ科に属しますが、マウスよりも体が大きく、実験内容によって使い分けがされています。

ここで重要なのは、これらの実験動物は単なる野生のネズミとは異なり、人為的に選別・繁殖された結果として生まれたものであるという点です。分類としてはネズミ科であっても、特定の研究目的に最適化されているという違いがあります。

害獣じゃないネズミの例と分類

一般的にネズミというと「害獣」のイメージが強いかもしれませんが、すべてのネズミが人に害を及ぼすわけではありません。むしろ、自然界では生態系の一部として重要な役割を果たしている種も多く存在します。

例えば、日本に生息するヒメネズミは、主に山間部や森林に生息し、人間の生活圏にあまり現れません。食性も植物の種子や昆虫などで、人間の食料を荒らすこともありません。分類上はネズミ科に含まれますが、その生活スタイルや影響から「害獣」とはみなされていません。

また、カヤネズミもその一例です。このネズミは水田や草むらに巣を作り、小さな体でひっそりと暮らしています。絶滅危惧種にも指定されるほど数が減少しており、保護の対象となることもあります。

このように、ネズミ科に属する動物の中でも、人間にとって直接的な被害を与えない「害獣じゃないネズミ」も多く存在します。ネズミという言葉だけで悪者扱いするのではなく、その種類や生態を知ることが大切です。

ネズミは何科か気になる方へ

ネズミ科に含まれる主な種類

野生のネズミとペットの違い

ネズミの科分類と進化の関係

ネズミの科別による生態の違い

ネズミの駆除対象と分類の関係

ネズミ科に含まれる主な種類

ネズミ科に分類される動物は、世界中に広く分布しており、約700種以上にものぼります。その中でも代表的な種類としてよく知られているのが、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種です。

ドブネズミは都市部や港湾地域に多く生息し、体が大きく水辺を好む習性があります。鋭い歯で配線や建材をかじることがあり、衛生面への悪影響も懸念されるため、特に害獣として認識されやすい存在です。

一方で、クマネズミは高所を移動する能力に優れており、ビルの上層階や屋根裏などに住みつくことが多いネズミです。環境適応力が高く、学習能力もあるため、駆除の難しさから問題視されることがあります。

ハツカネズミはサイズが小さく、繁殖力が極めて高いのが特徴です。家庭内や倉庫などに出現しやすく、物陰に巣を作って静かに生活します。この種は実験動物としても知られており、ペットとして飼育されることもあります。

このように、ネズミ科に属する動物たちは見た目が似ていても生態や習性には違いがあるため、正しい知識を持つことが重要です。

野生のネズミとペットの違い

ネズミという言葉から連想されるイメージは人によって異なりますが、大きく分けて野生のネズミとペットとして飼育されるネズミがあります。この両者は見た目が似ていても、飼育環境や人との関わり方に大きな違いがあります。

まず、野生のネズミは自然界に自生しており、主に食料を探して人家に侵入することがあります。感染症を媒介する危険性があることから、衛生上のリスクが高く、駆除の対象になることが多いです。特に都市部では食べ物が豊富で、気温も安定しているため、年間を通して繁殖が可能です。

一方で、ペットとして飼われるネズミは、人に慣れるよう繁殖・選別された個体が多く、性格も穏やかで扱いやすいという特徴があります。ケージ内で適切な飼育がなされれば、清潔で健康に育てることができ、病原菌のリスクもほとんどありません。主にハツカネズミやファンシーラットといった種がペット向きとされています。

つまり、同じネズミ科に属していても、野生種と飼育種では衛生リスク、性質、人との関係性に明確な違いがあることを理解しておく必要があります。

ネズミの科分類と進化の関係

ネズミの科分類は、進化の過程と密接に関係しています。哺乳類の中でもネズミ科の動物は、進化によって特定の生態的ニッチを獲得し、世界中に多様な種を広げてきました。

齧歯目という大分類の中で、ネズミ科(Muridae)は最も種数の多いグループの一つです。彼らは進化の過程で、常に伸び続ける前歯や、短い繁殖間隔、雑食性など、過酷な環境でも生き延びるための特徴を獲得しました。これにより、熱帯から寒冷地、山岳地帯から都市部まで、幅広い環境に適応することができたのです。

また、進化の結果として、同じネズミ科でも非常に多様な生活様式を持つ種が現れました。例えば、地下にトンネルを掘って生活する種もあれば、木の上で暮らす樹上性の種も存在します。この多様性は、それぞれの生息環境に合わせた進化の証でもあります。

このように、ネズミの分類は単なる形態的な差異によるものではなく、長い進化の過程における環境適応の結果だという点を理解しておくと、より深い知識として役立ちます。

ネズミの科別による生態の違い

ネズミ科に属する動物たちは、見た目が似ていても生態には明確な違いがあります。これは、同じ分類の中でも種によって環境への適応方法が異なるためです。

例えば、クマネズミは高い場所を好み、建物の天井裏や高層階などに生息する傾向があります。ジャンプ力やバランス感覚が優れているため、天井の配線などを伝って移動することもできます。

一方で、ドブネズミは湿気のある地面付近を好み、地下や排水溝などに巣を作る習性があります。泳ぎも得意で、水場を介して移動することも多いため、都市部では下水道などに多く見られます。

また、ハツカネズミは狭くて静かな場所を好み、人家の隙間や棚の裏などに巣を作ることが一般的です。このように、同じネズミ科であっても、移動手段や巣作りの場所、食性などに違いがあります。

この違いを理解することは、駆除や対策を考える上でも非常に重要です。ネズミを一括りにするのではなく、種ごとの生態に合わせた対応が求められます。

ネズミの駆除対象と分類の関係

ネズミが駆除の対象になるかどうかは、分類によって大きく変わります。すべてのネズミが一律に有害とされるわけではなく、種ごとに評価が異なるのが現状です。

まず、ドブネズミやクマネズミ、ハツカネズミなど、人間の生活圏に入り込みやすい種類は、明確に「有害動物」とされることが多いです。これらのネズミは食料を荒らしたり、建物の配線をかじるなどの物理的被害を与えるほか、サルモネラ菌やレプトスピラ菌などの感染症を媒介する危険性もあります。

一方で、同じネズミ科でも森林や山地に生息しており、人と接触の少ない種は駆除の対象にならないことがほとんどです。ヒメネズミやカヤネズミなどがその代表例で、これらは農作物や建物への被害がほとんどなく、生態系の一部として重要な役割を担っています。

また、絶滅危惧種に分類されているネズミもおり、そのような種に対してはむしろ保護が必要です。分類や生息地の違いによって、駆除の判断も変わるという点は、ネズミ対策を検討する際に必ず押さえておきたいポイントです。

このように、ネズミの分類と駆除の対象は密接に関係しており、正確な知識がなければ誤った対処をしてしまう可能性もあるのです。

ネズミ 何科に関する分類と知識の総まとめ

この記事のまとめです。

- ネズミ科は齧歯目に属する哺乳類の一科である

- ネズミ目という表現は誤りで、正確には齧歯目という

- ネズミ科にはドブネズミやハツカネズミなどが含まれる

- 齧歯目にはリス科やヤマアラシ科なども存在する

- ネズミ科の特徴は伸び続ける前歯と高い繁殖力にある

- ネズミに似た動物でも分類上は別種の場合がある

- モグラは食虫目でありネズミ科ではない

- トガリネズミもネズミ科ではなく別の科に属する

- ハムスターはネズミ科、リスはリス科に属する

- 実験動物のマウスやラットはネズミ科に分類される

- 実験用ネズミは人為的に選別された特別な系統である

- 害獣とされるネズミは人間生活に影響を与える種に限る

- ヒメネズミやカヤネズミは人に害を与えず保護対象となる

- ネズミ科の種によって生息地や生活様式に違いがある

- 駆除対象となるかどうかは分類と生息状況で判断される