アライグマのつがいについて知りたい方は、繁殖のタイミングや子育ての実態、生活圏、そして被害が気になるはずです。

本記事では、つがいの成立時期と繁殖、子育て数と季節サイクル、分布の傾向、タヌキとの違い、屋根裏に現れるサインや痕跡までを整理して解説します。

加えて、住環境を守るための具体的な予防・対処法に加え、自治体への相談先や法的な留意点も、公的情報を踏まえてわかりやすく紹介します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- アライグマのつがいの成立時期と繁殖の基礎が理解できる

- 子育て数と季節サイクルの全体像を把握できる

- アライグマはどこにいるかの分布と被害傾向を学べる

- タヌキとの違いと屋根裏に棲むサインを見極められる

アライグマのつがいの基礎知識

つがいの成立時期と繁殖

子育て数と季節サイクル

アライグマはどこにいる?

アライグマとタヌキの違い

屋根裏に棲むサインと痕跡

つがいの成立時期と繁殖

アライグマは通常は単独で行動しますが、繁殖期には雌雄が行動圏を重ね、短期間のペアリングが生じます。多くの自治体の資料では、生後一年前後で繁殖に参加し始め、以後も年一回の妊娠機会を持つと説明されています。

日本の温帯域では、晩冬から春に交尾が集中し、出産は春から初夏にかけて見られるという報告が一般的です。

行動のピークは地域と気温に左右されます。都市部や沿岸部のように冬季も比較的暖かい環境では発情や採餌の前倒しが起こりやすく、反対に寒冷地では活動の立ち上がりが遅れる傾向があります。

したがって、侵入対策や捕獲などの実務は、地域の気候と近年の出没状況に合わせて時期設定することが結果に直結します。

なお、北海道では春の出産・授乳期を捉えた取り組みが整理されており、時期選定の考え方を知るうえで参考になります。(出典:北海道庁 環境生活部自然環境局「アライグマ対策」)

繁殖の時期感と行動の要点

- 交尾期は晩冬〜春に集中しやすいとされます

- 妊娠期間は約60日前後と紹介されることがあります

- 出産は春〜初夏に多く、育仔期は夏まで続く傾向があります

上記の時系列を押さえると、住宅地の「音・臭い・出入り痕」の増減と照合しやすくなります。交尾期直前は高所探索が増え、授乳期は巣の防衛で警戒心が強まります。

幼獣の活動が本格化する初夏以降は、夜間の移動範囲が広がり、畑や生ごみ、ペットの食べ残しへアクセスしやすくなるため、蓋付き容器の徹底や枝払いの前倒しなど、季節に応じた予防が効果を発揮します。

子育て数と季節サイクル

平均出産数は3〜5頭とされることが多く、幼獣は数か月にわたり母親と同居して採餌や隠蔽の行動を学習します。

夏場は親子群で移動するため目撃や物音が増えやすく、農作物や屋根裏への侵入、庭の水場・池・ペット用給水器などの利用が目立つ季節です。

季節サイクルを理解しておくと、追い出しや封鎖の手順を誤りにくくなります。出産直後の時期は母子のストレスを高めやすいため、人が近づかない判断が安全面で有益です。

秋は個体の分散と越冬準備が進むため、侵入経路の固定化を断つ封鎖と、屋外の餌資源の除去を並行して進めると再侵入のリスクを下げられます。

季節サイクル早見表(地域で前後します)

| 時期 | 生態上の傾向 | 住環境で起きやすい事象 |

|---|---|---|

| 2〜4月 | 交尾・妊娠 | 屋根裏や高所への探索増加 |

| 4〜6月 | 出産・授乳 | 騒音や糞尿痕が増える |

| 6〜8月 | 親子で採餌 | 畑・果樹・生ごみ被害が顕在化 |

| 9〜11月 | 分散・越冬準備 | 侵入経路の固定化・居着き |

| 12〜1月 | 活動低下(半冬眠傾向も) | 暖かい屋根裏に依存しやすい |

表は目安であり、年ごとの気温・餌量・都市化の度合いで前後します。近隣の目撃情報や自治体の捕獲実績と照合して、点検や封鎖の時期を微調整してください。

アライグマはどこにいる?

国内では都市部を含む広い範囲で目撃と被害相談が増えています。

市街地では、水路・側溝・緑地の縁、電線や屋根の重なりを「移動路」として使い、庭木の果実や未管理の生ごみ、屋外のペットフード、池や金魚鉢などを資源として取り込みやすい環境が好適になります。

東京の区部のような高密度住宅地でも、通風口や軒天の隙間、増築部の継ぎ目などの小開口を起点に屋根裏へ出入りする事例が知られています。

郊外〜農地近接地域では、果樹・スイートコーンなど糖度の高い作物の収穫期に被害が集中しやすく、夏場の夜間活動が顕在化します。

分布の広がりは「餌に困らない」「高所移動の得意さ」「天敵が少ない」といった要因が組み合わさって進行します。

住宅地では、枝が屋根にかかる前の剪定、密生した生け垣の刈り込み、蓋付き容器の利用といった日常管理が、住み着き予防に直結します。

アライグマとタヌキの違い

見た目が似ているため誤認が起こりがちですが、識別のポイントを押さえると対策判断が早まります。

特に「しっぽの模様」と「足跡の指数」は現場で役立ちます。誤同定は侵入経路の読み違いや忌避・封鎖の優先順位を誤る原因になり得ます。

| 観点 | アライグマ | タヌキ |

|---|---|---|

| しっぽ | 長くはっきりした縞模様 | 短く模様は目立たない |

| 顔の特徴 | 黒いアイマスク、耳ふちが白 | 目の周りが黒く額は白っぽい |

| 指と足跡 | 5本指で長い指跡が明瞭 | 4本指で丸みのある跡 |

| 行動特性 | 木登り・高所移動が得意 | 高所はやや苦手で床下傾向 |

| 被害の痕跡 | 皮をむく、穴を開けて食べる | その場で噛みちぎることが多い |

上表は現場の一次観察で活用しやすい要点に絞っています。迷う場合は、足跡・糞・侵入痕の写真を記録し、自治体や専門業者に相談すると適切な対処につながります。

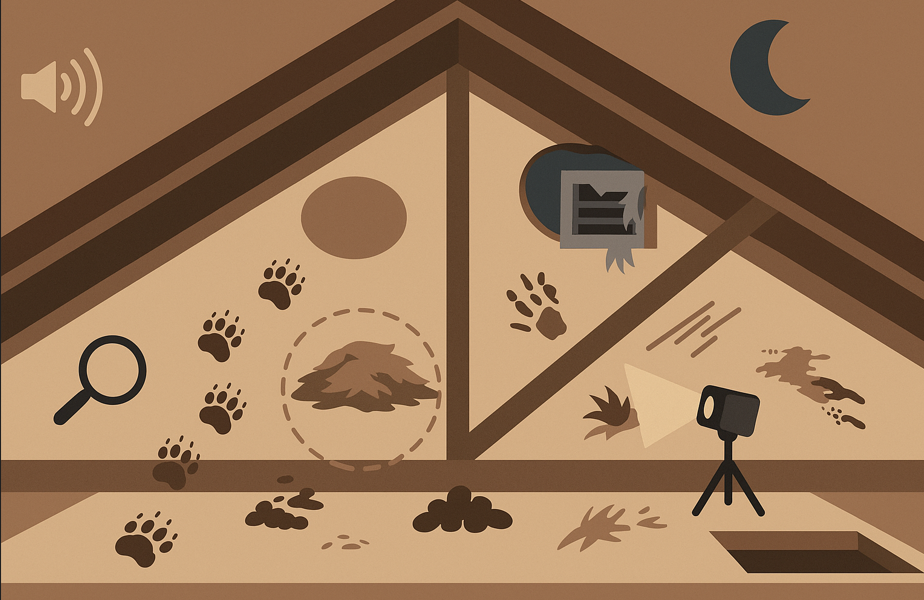

屋根裏に棲むサインと痕跡

典型的なサインとして、夜間の足音や擦過音、天井のシミ、強い臭気があります。溜め込まれた糞尿による断熱材の汚染、天井板のたわみ、通風口や軒天の破損、電線や屋根を伝う出入りの跡(擦れ・毛・泥の付着)も目印になります。

足跡は、人の子どもの手形に似た長い5本指が連続して残ることがあり、往来のルートには黒ずんだ擦れや体毛が散見されます。

痕跡確認の際は、病原体に触れないよう素手で触れず、マスク・手袋を着用する対応が推奨されているとされています。

清掃では、乾いた粉じんを舞い上げないよう拭き取りを基本にし、汚染箇所の局所的な消毒と袋詰め廃棄を段階的に行う方法が安全面で有利です。

居着きが疑われる場合は、追い出し→在巣確認→封鎖→衛生処理の順序を崩さないことが再侵入防止の鍵になります。

特に育仔期は幼獣の取り残しがトラブルの原因となるため、点検口からの視認やカメラの活用など、在巣確認を丁寧に行う計画が求められます。

アライグマのつがい対策と法知識

近づかない理由と危険性

感染症と衛生リスクの基礎

自宅の侵入経路を塞ぐ対策

自治体への相談と捕獲の流れ

近づかない理由と危険性

アライグマは外見が愛らしく見える一方で、防衛行動が鋭い動物です。驚愕刺激や子の防衛に直面すると、噛みつきや引っかき、威嚇姿勢(体毛を逆立てる、低い唸り声など)に移行しやすいとされています。

特に育仔期の雌はストレス閾値が低く、接近やフラッシュ撮影、ペットの吠え声といった刺激で反応が強まるおそれがあります。

目撃時は静かにその場を離れ、追尾や接写・給餌を行わないことが基本です。

観察や撮影を控え、一定距離を確保する判断が人身事故の回避に直結します。屋根や塀の上など高所での遭遇時は、上方からの接近や追い立てを避け、相手の退路をふさがない動線で離れると、不必要な接触を抑えられます。

感染症と衛生リスクの基礎

公的機関の情報では、アライグマはレプトスピラ症やサルモネラ症などの病原体を保有する可能性が指摘されています。

加えて、アライグマ回虫症は卵の経口摂取で発症するリスクがあるとされ、砂場や水辺の利用時には手指衛生の徹底と口に触れない行動が求められると案内されています。

海外では狂犬病の保有動物として扱われる地域があり、日本国内でも咬傷時には医療機関での評価が推奨されるという説明があります。

受傷時の初期対応としては、創部を流水と石けんで十分に洗浄し、受傷状況(日時・場所・動物の外観・行動)を医師へ伝えて受診する対応が望ましいとされています。

環境清掃では、乾いた糞塵の吸い込みを避けるため、掃き出しより拭き取りを優先し、局所的な消毒と密閉廃棄を段階的に行う手順が推奨されることがあります。

作業時は手袋・マスク・保護眼鏡などの装備で曝露を抑えると、二次リスクの低減に役立ちます。

参考となる一次情報として、狂犬病の基礎知識と曝露後対応の考え方は公的医療情報で整理されています。(出典:厚生労働省検疫所 FORTH「狂犬病」)

自宅の侵入経路を塞ぐ対策

再発防止の中核は物理的な排除(エクスクルージョン)です。アライグマは前肢が器用で、緩んだ金網や腐朽した軒天板をこじ開けることがあるため、目視で小さく見える開口でも通過・拡張される前提で点検します。

直径10cm前後の隙間でも通過できるとされるため、配管貫通部や増築ジョイントなど、盲点になりやすい箇所を重点確認します。

環境要因の管理も同時進行が効果的です。庭木は定期的に剪定し、屋根にかかる枝は早めにカットします。生ごみは収集日の朝に出し、屋外のペットフード・給水皿は都度片付けます。

池や金魚鉢など水場には防護網を設けると、採餌目的の滞在を減らせます。これらは「誘因の除去」に該当し、侵入動機そのものを弱める基盤対策となります。

施工工程では、追い出し→在巣確認→封鎖→衛生処理の順序を厳守します。

在巣のまま封鎖すると別経路の破壊や悪臭が発生しやすいため、天井裏のカメラ確認や一時的な忌避での退去を先行し、幼獣の取り残しがないことを確かめてから恒久封鎖へ進みます。

住まいの弱点チェックと対処

| 場所 | 典型的な弱点 | 推奨対処・素材の例 |

|---|---|---|

| 換気口・通風口 | 金網の破損・たわみ | 防獣用金網やパンチングメタルで補強、固定ビスは座金併用 |

| 軒天・屋根継ぎ目 | 板の劣化・剥離 | 金属板や亜鉛メッシュで被覆固定、腐朽部の交換 |

| 基礎周りの隙間 | 配管周りのすき間 | モルタル・パテ+金網で二重封鎖、配管スリーブの再設置 |

| 庭木・電線沿い | 屋根に接する枝 | 枝の剪定、誘導路の除去、電線近接部の立入抑止 |

| ゴミ置き・飼育設備 | 食物残渣・水場 | 蓋付き容器、屋外水槽の防護網、給餌器の屋内化 |

表の対処は「壊しにくい素材」「剥がしにくい固定」「再侵入の利得を下げる環境管理」という三本柱で設計します。

固定にはステンレスビスやリベットを用い、端部のめくれ対策としてL字金物やシーリングを併用すると耐久性が高まります。

封鎖後は最短で1〜2週間を目安に再点検を行い、擦れ跡や新規掘削がないかを確認すると、早期の手直しでリスクを抑えられます。

施工前の在巣確認は不可欠です。幼獣が残存すると鳴き声や母獣の突破行動につながるため、点検口からの視認やボアスコープの活用で確度を高め、必要に応じて専門業者の助力を得ると安全かつ確実です。

自治体への相談と捕獲の流れ

鳥獣保護管理法により、無許可での捕獲は原則として禁止とされています。

被害が生じている場合は自治体の担当部署(環境・生活衛生など)に相談し、捕獲器の貸与、専門業者の派遣・紹介の可否、申請手続きと条件(設置の同意、毎日の見回り、餌の交換、捕獲時の即時連絡など)を確認します。

設置期間は一週間を基本とし、状況に応じて延長が認められる運用例があります。

対象建物の範囲は自治体要綱により異なり、住宅(集合住宅含む)が対象で、公的施設や一部の賃貸・事業所は対象外とされるケースがあります。

早い段階で適用要件、費用負担、延長の可否、再設置の条件を確認しておくと実務が円滑です。

あわせて、死亡個体の処理は原則として土地所有者・管理者の責任とされ、清掃事務所での引き取りの可否や手順も地域差があるため、担当窓口に問い合わせると確実です。

自治体によっては、繁殖期の前に捕獲を強化する期間を設けるなど、時期選定を明確化した取り組みが公表されています。制度設計や時期の考え方を把握する上で参考になります。(出典:北海道庁「アライグマ対策」)

アライグマのつがいの分布・被害・衛生管理:まとめ

この記事のまとめです。

- つがいの成立は生後一年頃、以後は毎年繁殖を繰り返す傾向がある

- 平均出産数は三〜五頭とされ、夏季は被害が増えやすい傾向がある

- 季節サイクルを踏まえ、春から初夏に計画的な対策を実施すると効果的

- 都市部でも分布拡大が進むため、住環境の管理と誘因除去が不可欠

- しっぽのはっきりした縞模様と五本指の足跡は現場識別の最重要ポイント

- 屋根裏の騒音や強い臭気、天井のシミは居着き推定に直結する重要サイン

- 近づかない行動選択こそが人身事故の回避に直結する第一歩となる

- 感染症の恐れがあるため、手指衛生と環境消毒を含む衛生管理が不可欠

- 咬傷や引っかき時は洗浄と受診を徹底し、経過と状況の情報共有が重要

- 侵入経路の恒久封鎖は金網と金属板の併用で、取り付け強度を高め二重対策

- 庭木の剪定と生ごみ管理の徹底が住み着き予防に直結し再侵入を抑える

- 無許可での捕獲は禁止されているため、自治体への相談と手続き確認が基本手順

- 捕獲器の運用は毎日の見回りと連絡体制が前提条件で、餌交換の管理も必要

- 建物種別や設置期間などの条件は地域要綱で異なるため、事前確認が必須

- アライグマのつがい対策は時期選定と法順守、在巣確認と封鎖手順の徹底