家の中でふと見つけた謎のカプセルのような物体。それが「ゴキブリの卵」で、しかも中身が空だったとしたら、多くの人が不安を感じるはずです。

ゴキブリの卵が空になる原因とは何なのか、ただの抜け殻なのか、それともすでに幼虫が家の中を動き回っている証拠なのか、正しく知っておくことが大切です。

この記事では、ゴキブリは卵をどこに産むのかという基本的な生態から、ゴキブリの卵から何匹生まれるのかといった繁殖力に関する情報、そして空の卵を見つけた場合の対処法まで、実用的かつ具体的に解説していきます。家庭での予防や駆除の第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ゴキブリの卵が空になる主な理由がわかる

- 空の卵を見つけたときの正しい対処法がわかる

- ゴキブリが卵を産みつける場所の特徴がわかる

- 卵から何匹のゴキブリが生まれるかがわかる

ゴキブリの卵が空っぽの理由と正体とは

ゴキブリの卵が空になる原因とは

孵化後の卵鞘(らんしょう)の特徴

空の卵を見つけた場合の対処法

ゴキブリは卵をどこに産む?

ゴキブリの卵から何匹生まれる?

ゴキブリの卵が空になる原因とは

ゴキブリの卵が空になっているのは、基本的に中の幼虫がすでに孵化したためです。これは自然な生態の一部であり、必ずしも異常や問題があるというわけではありません。ただし、空の卵が残されているということは、周囲にすでに複数のゴキブリの幼虫が活動している可能性を示しています。

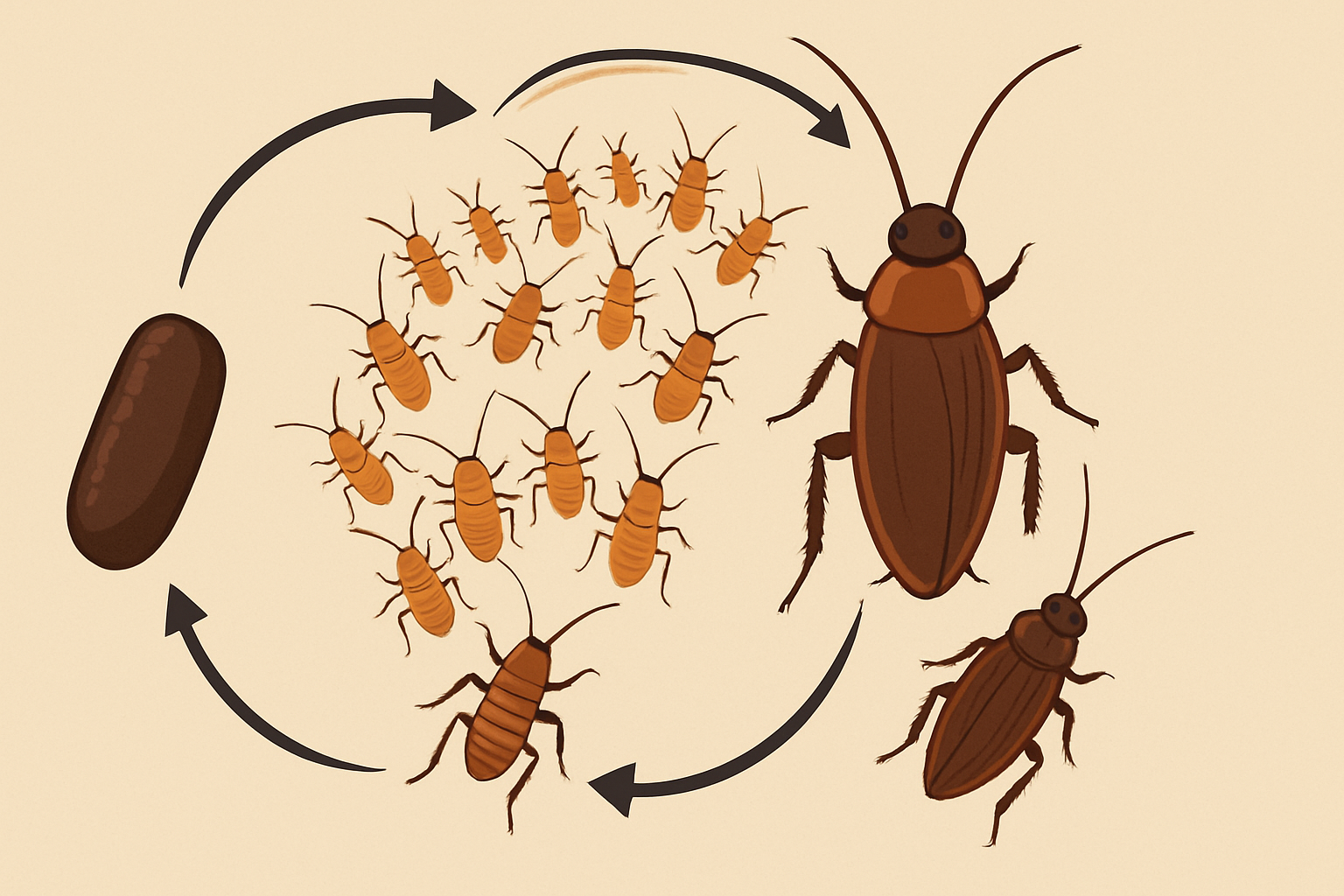

そもそもゴキブリのメスは、卵鞘(らんしょう)と呼ばれるカプセル状の構造に卵をまとめて産みます。この卵鞘の中には数十個もの卵が入っており、一定期間が経つと中から一斉に幼虫が出てきます。そして、孵化が終わると、外側の卵鞘だけが空の状態で残されるのです。

このように、空の卵は「もうゴキブリが生まれてしまった証拠」と考えられます。したがって、見つけたときには、すでに周囲で幼虫が動き出している可能性が高いということになります。加えて、卵鞘はゴキブリの繁殖活動の痕跡でもあるため、空であっても安心はできません。

また、まれに殺虫剤などの影響で、卵が孵化する前に中の幼虫が死んでしまい、結果的に空になっていることもあります。こういった場合、中には乾燥した残骸がわずかに残ることもありますが、見た目には空とほとんど区別がつきません。

いずれにしても、空の卵を見つけた際は、すでにゴキブリが活動している可能性を前提に、迅速な対処が求められます。

孵化後の卵鞘(らんしょう)の特徴

の特徴.png)

孵化した後の卵鞘には、いくつかの明確な特徴があります。まず、見た目はややしぼんだような形になっており、表面に割れ目や裂け目があることが多いです。これは中の幼虫が外に出る際に卵鞘を破っているからです。

卵鞘の大きさは種類によって異なりますが、一般的なクロゴキブリの場合、おおよそ6〜10ミリ程度の長さがあります。色は暗褐色で、ツヤのある硬めの質感をしています。ただし、孵化後は時間の経過とともに乾燥して、やや色あせたように見えることもあります。

一方で、未孵化の卵鞘はしっかりとした厚みがあり、手で触ったときに多少の弾力を感じる場合があります。しかし、孵化後の卵鞘は軽く、内部が空洞化しているため、力を入れると簡単に潰れてしまうほど脆くなっていることが多いです。

このような特徴を理解していれば、自宅で見つけた卵鞘が「孵化済み」か「未孵化」かをある程度見分けることが可能になります。見た目の小さな違いではありますが、これを判断できるかどうかは、その後の対応を考える上でも非常に重要です。

空の卵を見つけた場合の対処法

空の卵を発見した場合、それはすでにゴキブリの幼虫が家の中に存在しているサインだと考えるべきです。したがって、最初にやるべきことは、ゴキブリの発生源や侵入口を探し、徹底的に清掃・封鎖することです。

まずは、卵鞘を見つけた周辺を中心に、隙間や暗所、湿気の多い場所を確認しましょう。例えば、冷蔵庫の裏や流し台の下、エアコンの配管周辺などは、ゴキブリが好んで卵を産みつける場所として知られています。その周辺にフンや脱皮殻、死骸がある場合は、すでにある程度の個体数が潜んでいる可能性が高いと見ていいでしょう。

また、空の卵鞘自体も素手で触らず、ティッシュなどを使って包み、密閉できる袋に入れて廃棄するようにしてください。万が一、孵化直後の個体が近くにいた場合でも、拡散を防ぐことができます。

さらに、見つけた場所には市販のゴキブリ駆除剤やベイト剤(毒餌)を設置して、今後の繁殖を抑える対策を講じることが重要です。これにより、すでに孵化した個体への対応も同時に進めることができます。

加えて、清掃や換気の徹底によって、ゴキブリが好む環境を作らないように心がけることも再発防止には欠かせません。

ゴキブリは卵をどこに産む?

ゴキブリは卵を安全に孵化させるために、外敵や人の目につきにくい場所を選んで卵を産みつけます。主に湿気があり、暗く、温度が安定している環境が好まれる傾向にあります。

具体的な場所としては、キッチンの隅や食器棚の裏、シンク下の収納、冷蔵庫や電子レンジなどの家電の裏側などが挙げられます。これらの場所は人の出入りが少なく、ゴキブリにとって安全な繁殖環境と言えます。

また、ダンボールや新聞紙などを積み重ねている場所も注意が必要です。紙類は湿気を吸いやすく、ゴキブリの隠れ家として利用されやすい素材の一つです。加えて、隙間が多く、卵を産みつけるにはちょうど良い環境でもあります。

そして、クロゴキブリなど一部の種類は、卵鞘をある程度の期間体内に保持してから、孵化間近に安全な場所へ産み落とすこともあります。これにより、外部環境のリスクを減らしつつ子孫を残そうとしているのです。

このように考えると、ゴキブリの卵は単に「放置されたもの」ではなく、ある程度意図的に選ばれた場所に産みつけられていることがわかります。したがって、日頃から掃除が行き届いていない場所ほど、注意が必要だと言えるでしょう。

ゴキブリの卵から何匹生まれる?

一般的なゴキブリの卵からは、一つの卵鞘につき20〜40匹前後の幼虫が生まれるとされています。種類によって多少の違いはありますが、クロゴキブリの場合であれば平均30匹程度が一度に孵化します。

これだけの数が一度に生まれるため、放置してしまうと短期間で急激に個体数が増えてしまう恐れがあります。しかも、ゴキブリの成長スピードは早く、早ければ1〜2か月程度で成虫になる個体も存在します。

また、メスのゴキブリは一生のうちに複数回卵を産みます。例えば、クロゴキブリのメスは、1匹あたり年間で20〜30個の卵鞘を作るとされており、それがすべて孵化した場合、1匹から数百匹の子が生まれる計算になります。

このように、1個の卵鞘でも軽視できないほどの数が潜在的に生まれるということを理解しておくことは、早期発見と駆除の重要性を理解する上でも大切です。

そのため、卵を見つけた段階で迅速に対応することが、ゴキブリの大量発生を防ぐ最も効果的な方法の一つと言えるでしょう。

ゴキブリの卵が空っぽなのを見たときの対策法

空の卵がある=ゴキブリがいる証拠?

ゴキブリの繁殖サイクルを知ろう

孵化後の幼虫が潜む場所とは

家の中で卵が見つかりやすい場所

効果的な駆除方法と予防策

空の卵がある=ゴキブリがいる証拠?

空になったゴキブリの卵鞘を見つけた場合、それは単なる「過去の痕跡」ではありません。実際には、現在も家の中にゴキブリが潜んでいる可能性が非常に高いサインです。卵が孵化して空になっているということは、中にいた幼虫がすでに外へ出て活動を始めていることを意味します。

このため、空の卵を見つけたからといって安心するのは危険です。むしろ、今まさにゴキブリの幼虫がどこかで成長している段階だと捉えるべきです。ゴキブリは夜行性で、人目に触れにくい場所に隠れていることが多いため、実際に姿を見なくてもその存在は確実に近くにあると考えた方がよいでしょう。

また、卵鞘はゴキブリの繁殖活動の直接的な証拠でもあります。つまり、空であるかどうかに関わらず、それが存在しているということ自体が「ここで繁殖が行われた」という事実を物語っています。

このように、空の卵を発見した場合は、それを単なるゴミとして処理するだけでなく、家の中で繁殖が進行中である可能性を視野に入れ、対策を講じる必要があります。見逃さないことが、今後のゴキブリ対策の第一歩です。

ゴキブリの繁殖サイクルを知ろう

ゴキブリの繁殖サイクルを理解しておくことは、効果的な駆除や予防策を実践するためにとても重要です。多くの種類のゴキブリは、短いサイクルで卵を産み、急速に個体数を増やす性質を持っています。

例えば、クロゴキブリの場合、1匹のメスが1つの卵鞘に約20〜30個の卵を産みつけます。そしてこの卵鞘は数週間で孵化し、幼虫が一斉に外へ出てきます。さらに、ゴキブリは成虫になるまでに数回の脱皮を繰り返しながら成長し、最短で1〜2か月ほどで再び繁殖可能な成虫になります。

これを繰り返すことで、わずか数か月で1匹が数百匹以上に増えるケースもあるため、1度の見逃しが大きな被害につながることも少なくありません。

また、繁殖は気温が高くなる春から夏にかけて特に活発になりますが、室温が一定に保たれた屋内では、季節に関係なく1年中繁殖することもあります。加えて、十分な食料と水分が確保されていれば、繁殖スピードはさらに早まります。

このようなサイクルを把握しておけば、定期的なチェックや駆除剤の使用タイミングを逃すことなく、効果的にゴキブリ対策を行うことが可能になります。

孵化後の幼虫が潜む場所とは

ゴキブリの幼虫は、孵化した直後から積極的に隠れる習性を持っています。特に小さな体のうちは外敵や人の目を避けるため、狭くて暗い場所を好んで潜みます。こうした習性を知ることで、対策すべき場所が明確になります。

まず、よく見られるのがキッチン周辺です。コンロの下や冷蔵庫の裏、排水管の隙間などは湿度が高く、エサとなる食べかすや油分も豊富にあるため、格好の隠れ家となります。さらに、洗面所やトイレといった水回りも湿度があり、卵が孵化した直後の幼虫が移動しやすい環境です。

また、家具の下や壁のひび割れ、タンスの裏なども見逃せません。特に新聞紙やダンボールなどが積まれた場所には多くの隙間があり、幼虫にとっては非常に安全な場所です。

さらに、夜間に動きやすいように照明が届かない場所を選ぶ傾向があるため、日中に掃除をするだけでは見つけにくい場合があります。このため、幼虫の潜伏を防ぐには、定期的に家具の裏側まで掃除を行い、不要なものを整理して隙間を減らすことが重要です。

家の中で卵が見つかりやすい場所

家の中でゴキブリの卵が見つかりやすい場所は、基本的に「人の目が届きにくく、かつ湿気や食べ物がある場所」です。この特徴を把握することで、卵の発見と早期対策がしやすくなります。

代表的なのはキッチンです。特にシンク下やコンロの裏側、食器棚の隙間などは要注意です。これらの場所は食べかすや油汚れが蓄積しやすく、ゴキブリにとってエサの宝庫になっています。また、温度や湿度も比較的安定しており、卵を安全に孵化させるには理想的な環境と言えるでしょう。

他にも、冷蔵庫や電子レンジなどの家電の下、洗面所の収納棚、浴室周辺なども卵が発見されやすいポイントです。特に、水を使う頻度が高い場所では湿気がこもりやすく、卵の乾燥を防ぐことができるため、ゴキブリが好んで選びます。

さらに、物が多く積み重なったクローゼットや段ボールの山も見落としがちですが、暗くて静かなため、ゴキブリが卵を隠すにはうってつけの場所です。

このような場所を定期的に点検し、掃除を徹底することが、卵の早期発見と繁殖防止につながります。

効果的な駆除方法と予防策

ゴキブリを効果的に駆除し、再発を防ぐには、単に目に見える個体を退治するだけでは不十分です。卵や幼虫、潜伏場所まで含めて総合的に対処する必要があります。

まず即効性のある方法としては、市販のくん煙剤やスプレー式の殺虫剤があります。これらは成虫や幼虫に対して高い効果を発揮しますが、卵には薬剤が届きにくいため、完全な駆除にはなりにくいという注意点もあります。

そのため、あわせて使いたいのがベイト剤(毒餌)です。これはゴキブリに食べさせて巣に持ち帰らせ、巣全体を根こそぎ駆除する仕組みです。卵が孵化しても、ベイト剤を摂取することでその後の個体も駆除対象となります。

また、卵鞘を発見した場合は、直接的に駆除できる方法として、密閉できる袋に入れて捨てるか、家庭用の凍結スプレーなどで瞬時に処理するのも効果的です。

予防策としては、食べ物の残りかすを放置しない、水滴をしっかり拭き取る、段ボールや新聞紙をため込まないなど、ゴキブリが好む環境を作らないことが基本です。換気や除湿も併せて行うことで、湿度の管理にもつながります。

さらに、ゴキブリの侵入口となる排水溝や窓の隙間にはフィルターやパッキンを活用し、物理的に侵入を防ぐ工夫も有効です。

こうして多角的な方法を組み合わせることで、単発的な駆除ではなく、長期的なゴキブリ対策を実現することができます。

ゴキブリの卵が空っぽの正体と対策まとめ

この記事のまとめです。

- ゴキブリの卵が空っぽなのは孵化後であることが多い

- 空の卵鞘は幼虫がすでに家の中にいるサイン

- 孵化済みの卵鞘は表面に割れ目があり軽くて脆い

- 孵化していない卵鞘は弾力がありしっかりした形状

- 空の卵鞘が見つかっても安心せず警戒が必要

- 殺虫剤の影響で中身が死んで空になっている場合もある

- 卵鞘は素手で触らず密閉して廃棄するのが安全

- ゴキブリは卵を湿気と暗さのある場所に産みつける

- キッチンや水回りは卵が特に見つかりやすい場所

- 一つの卵鞘からは20〜40匹ほどが孵化する可能性がある

- 繁殖サイクルは早く数か月で大繁殖するリスクがある

- 幼虫は家具の隙間や家電の裏などに潜みやすい

- 湿度が高いダンボールや新聞紙の山も要注意

- ベイト剤やくん煙剤を併用して駆除するのが効果的

- 日頃の清掃と換気が最大の予防策になる