「コウモリが換気扇から侵入してくる」「換気扇を回しっぱなしにしたら効果があるのか」――そんな疑問を感じている方は少なくありません。実は、換気扇周辺のわずかなすき間や静かな空間は、コウモリにとって格好の住処になりやすく、知らないうちに侵入されてしまうことがあります。

本記事では、コウモリが換気扇から侵入する原因や、換気扇を回しっぱなしにする仕組みとその効果について詳しく解説します。また、コウモリの嫌う音や空気の流れを利用した環境づくりや、実際の駆除業者も採用する対策法についても紹介しています。

さらに、回しっぱなしにしていても侵入される場合のチェックポイントや、電気代や機器への負担といった実用的な側面にも触れながら、24時間換気との違いもわかりやすく解説します。

防虫網やフィルターは必要かどうか、古い換気扇を使っている場合の注意点、そして他の動物対策とは異なるコウモリ特有の対処法についても取り上げています。

コウモリの侵入にお悩みの方にとって、この記事が具体的な対策を考えるきっかけになれば幸いです。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 換気扇を回しっぱなしにすることでコウモリの侵入を防げる理由

- コウモリが換気扇から侵入してくる具体的な原因

- 防虫網や駆除業者の対策など併用すべき方法

- 換気扇の電気代や機器への負担など実用面での注意点

コウモリ対策 「換気扇 回しっぱなし」の効果とは

コウモリが換気扇から侵入する原因

換気扇を回しっぱなしにする仕組み

コウモリの嫌う音と空気の流れ

実際の駆除業者も使う対策法

回しっぱなしでも侵入される場合

コウモリが換気扇から侵入する原因

コウモリが換気扇から室内に侵入する主な原因は、「外と室内がつながっている状態」になっているからです。特に古い住宅や、換気扇の外側にカバーやフィルターが設置されていない場合、コウモリはその隙間から容易に入り込んでしまいます。

これは、コウモリの体が柔らかく、わずか2~3cmほどのすき間でも通り抜けられるためです。あなたが見落としているような換気口の隙間や老朽化したパーツの割れ目なども、コウモリにとっては“立派な通路”となります。また、夜行性である彼らは、暗くて静かな場所を好む傾向があるため、換気扇ダクトの内部はまさに絶好の棲みかになってしまうのです。

さらに、温かい空気が室内から漏れ出しているような場所も、コウモリにとっては非常に魅力的に映ります。特に秋から冬にかけては、越冬のために暖を求めて換気扇まわりに集まりやすくなります。

このように考えると、換気扇が設置されていても、適切な対策が講じられていなければ、コウモリの侵入口になってしまうことは決して珍しくありません。特に、夜間に窓を開ける習慣があったり、屋外の換気口周辺に街灯があり虫が集まりやすい環境だと、虫をエサにするコウモリが寄ってきやすくなります。

つまり、換気扇が“開けっぱなし状態”になっている家庭では、知らないうちにコウモリが侵入できるルートができあがってしまっている可能性があるのです。

換気扇を回しっぱなしにする仕組み

換気扇を回しっぱなしにすることが、なぜコウモリ対策になるのでしょうか。それは、空気の流れを一定に保つことで、コウモリが中に入りにくい環境を作り出せるからです。

通常、換気扇を止めたままにしておくと、ダクト内に空気の流れが生じません。その状態では外部との空間的なつながりが強くなり、コウモリは迷いなく侵入してきます。反対に、24時間換気のように換気扇を常時運転させておくと、常に空気が排出される方向に流れており、コウモリは風圧や空気の動きによって中に入りづらくなるのです。

また、換気扇を回し続けることで、ダクト内部に滞留する空気がなくなり、コウモリにとって居心地の悪い空間になります。特に静かな場所や暖かい空間を好むコウモリにとっては、空気が流れているだけで大きなストレスになるのです。

加えて、モーターの振動や微かな運転音も、コウモリを遠ざける要素になります。もちろん、この方法には電気代や換気扇の耐久性といった面での注意も必要ですが、他の物理的な侵入防止策に比べて低コストかつ手軽にできる点はメリットと言えます。

こうして換気扇を24時間稼働させることで、侵入ルートを「生きた風の流れ」で塞ぐという、極めてシンプルかつ効果的な対策が実現できるのです。

コウモリの嫌う音と空気の流れ

コウモリは人間が感じにくい微細な環境変化にも非常に敏感な動物です。中でも「音」と「空気の流れ」は、彼らが最も嫌う要素の一つとされています。

まず、音についてです。コウモリは超音波を用いて飛行中の障害物を把握する“エコーロケーション”という能力を持っています。そのため、自分が発する音に干渉するような雑音や機械音がある場所を本能的に避ける傾向があります。特に、換気扇のモーター音や空気を押し出す「ゴーッ」という低周波のような音は、彼らの感覚を狂わせる原因になります。

次に、空気の流れに対する嫌悪感です。静かで動きのない空間を好むコウモリにとって、常に空気が流れている場所は落ち着いて休息できない環境になります。さらに、風によって体温が奪われるため、彼らにとっては居場所として選びたくない条件がそろっているのです。

そしてもう一つは、空気の流れによってニオイが拡散される点です。コウモリは視力が弱いため、ニオイや音に頼って移動します。しかし空気の流れがあると、彼らが頼りにするニオイの方向感覚が狂い、迷いやすくなるのです。

このような理由から、換気扇によって生じる「音」と「風」は、コウモリにとって非常に不快な環境を作り出すことができます。つまり、これらの要素をうまく活用することで、物理的に追い払うのではなく、自然と寄りつかなくさせる環境づくりが可能になるのです。

実際の駆除業者も使う対策法

コウモリの侵入を防ぐために、実際の駆除業者が採用している方法は、非常に実用的かつ再発防止に重きを置いた対策が中心です。その中でも代表的な方法が「物理的な侵入口の遮断」と「追い出し後の封鎖作業」です。

まず、業者は調査の段階でコウモリが出入りしている経路を細かく特定します。屋根裏の通気口、換気扇のダクト口、建物の破損箇所など、わずかでもすき間があれば侵入経路になります。これを特定した上で、まずは「追い出し用の逆止弁」を取り付け、コウモリが外には出られても中に戻れないようにします。

この一方通行の装置は、数日かけてコウモリが完全に出ていくのを待ってから撤去されます。その後、再侵入を防ぐためにアルミメッシュやパンチングメタル、コーキング材などで完全にふさぎ、物理的に入り込めない状態を作るのです。これを「封鎖工事」と呼び、ほぼ全ての駆除業者が標準作業として行っています。

さらに、換気扇まわりには防虫網やフィルターを設置することもあります。これは空気の流れを妨げずに、コウモリだけをシャットアウトするための処置です。業者によってはステンレス製の特殊カバーを用いて、耐久性を高めている場合もあります。

また、超音波装置や忌避剤の使用については、業者ごとに見解が異なります。これらは効果が一時的であるケースも多いため、あくまで補助的な手段として使われることがほとんどです。

このように、駆除業者が採用している対策法は、一時的な駆除ではなく、再侵入を防ぐ“長期的な解決”を目的としています。表面的な対応ではなく、根本的な対策が求められるのです。

回しっぱなしでも侵入される場合

換気扇を回しっぱなしにしていても、それだけではコウモリの侵入を完全に防げないケースがあります。これは、設備の状態や設置環境に何らかの問題がある可能性が高いです。

まず確認すべきは、換気扇の外部にあるフードカバーや防虫網の状態です。もしそれらが破損していたり、最初から設置されていなかった場合、空気の流れがあっても物理的に通れるスペースがあればコウモリは侵入してしまいます。特に古い住宅では、経年劣化による亀裂やすき間が発生していることが多いため注意が必要です。

次に考えられるのが、風量不足による空気の押し出し効果の低下です。換気扇が小型であったり、フィルターが目詰まりしていると、回していても十分な風が生まれず、コウモリにとってはほとんど影響を感じない環境になってしまいます。また、風向きや気象条件によっては外からの空気が逆流することもあり、これが侵入を助長する原因にもなります。

さらに、コウモリが通る経路が換気扇以外にもある可能性も見落とせません。例えば屋根裏のすき間や壁のひび割れなど、他の出入口を使って侵入し、その後換気ダクトを経由して室内に現れることもあります。つまり、換気扇の運転状態だけでは防げないケースもあるのです。

このように、回しっぱなしにしていても侵入される場合は、単に換気扇を回すだけでは不十分であり、ハード面の確認と合わせた総合的な対策が必要になります。必要に応じて専門の業者に点検を依頼し、建物全体の侵入経路を見直すことが重要です。

コウモリ対策 「換気扇 回しっぱなし」は安全か

電気代や機器への負担は?

24時間換気との違いを解説

防虫網やフィルターは必要?

換気扇が古い場合の注意点

他の動物対策との違いとは?

電気代や機器への負担は?

換気扇を24時間回しっぱなしにする場合、多くの人が気になるのが電気代や機器への負担です。確かに、常に稼働させるということは、一定のコストと耐久性への影響があることは否定できません。しかし、その実際の影響は思っているほど大きくないこともあります。

まず、電気代についてです。一般的な家庭用の換気扇(プロペラファンや小型のダクトファン)の消費電力は、おおよそ5〜20ワット程度です。仮に1日中(24時間)使用しても、1か月あたりの電気代は100円〜300円前後に収まることが多く、エアコンや冷蔵庫と比べるとかなり低コストであることが分かります。もちろん、機種や地域によって電気料金単価に差はあるものの、日常生活への大きな負担にはなりにくいのが現実です。

一方で、機器への負担についても考慮しなければなりません。換気扇は短時間の断続的な使用を前提に設計されているものもあるため、連続運転によってモーターや軸受部の摩耗が早まる可能性はあります。ただし、近年では「24時間換気対応」として設計されている製品も多く出回っており、そうした機種であれば連続使用にも耐えられる設計がされています。

ここで気をつけるべきなのは、既存の換気扇がどのタイプかという点です。古い換気扇を長時間回し続けた結果、異音がしたり、異常発熱が見られる場合は、すぐに使用を中止して点検を受けた方が良いでしょう。また、長時間の使用で内部にホコリがたまりやすくなるため、定期的な掃除やメンテナンスも重要です。

このように、電気代については比較的安価に抑えられる一方で、機器の状態によっては事前の確認やメンテナンスが必要になります。安心して長時間の運転を続けるためには、換気扇の性能と状態に応じた使い方を心がけることが大切です。

24時間換気との違いを解説

「換気扇を回しっぱなしにする」と聞くと、似たような言葉である「24時間換気」と混同してしまう人も少なくありません。実際、この2つは目的や仕組みにおいて明確な違いがあります。

まず、24時間換気とは建築基準法によって定められた「常時換気システム」のことを指します。これは主にシックハウス対策として導入されており、室内の空気を強制的に入れ替えて、ホルムアルデヒドや二酸化炭素の濃度を下げるために設計されています。新築住宅やリフォーム済みの住宅では、ほぼ標準で設置されている設備です。

一方で、換気扇を回しっぱなしにするという行為は、必ずしもこの制度の範囲には含まれていません。つまり、一般的な台所やトイレの換気扇を「常時ON」にしているだけでは、24時間換気と同じ効果が得られるとは限らないのです。特に吸気口と排気口がセットで設計されている24時間換気と違い、通常の換気扇は片方向の排気に特化していることが多く、室内の空気の入れ替えが不十分になる可能性があります。

もう一つの違いとして、目的の違いが挙げられます。24時間換気はあくまで「人の健康を守るための空気管理」が主な目的です。一方、換気扇を回しっぱなしにするのは、コウモリなどの害獣の侵入を防ぐ「環境制御」の一環として使われることが多くなっています。つまり、用途が異なるため、同じ設備であっても目指すゴールがまったく違うのです。

また、24時間換気は家全体に均等な換気を行うよう設計されているのに対し、通常の換気扇は設置されている部屋ごとに性能がバラバラです。そのため、換気の効率も部分的で、全体の空気循環としては弱い面もあります。

このように、両者は似て非なるものであり、それぞれの目的に応じて正しく理解して使い分けることが大切です。コウモリ対策として換気扇を回しっぱなしにする場合は、24時間換気と混同せず、効果的な運用を意識する必要があります。

防虫網やフィルターは必要?

コウモリ対策として換気扇を回しっぱなしにするだけでなく、防虫網やフィルターを併用することは、実際には非常に効果的な方法の一つです。換気扇単体では空気の流れを利用してコウモリを寄せ付けない工夫になりますが、それでも完全に侵入を防げるとは限りません。そこで補助的な役割として活躍するのが、防虫網やフィルターなのです。

特に注目したいのが、外壁に設置されている換気扇のフードカバー部分です。この部分が開放されていると、コウモリはもちろん、虫や小動物までもが容易に侵入する可能性があります。こうした場所にステンレスやアルミ製の目の細かい防虫網を設置することで、物理的にコウモリの通過を防ぐことが可能になります。

さらに、フィルターも有効です。特に室内側に取り付けるタイプのフィルターは、ホコリや外気の汚れを遮断しつつ、コウモリの侵入にも一定の防止効果を発揮します。ただし、目が細かすぎるものを使うと換気効率が落ちてしまうため、通気性と防護性のバランスを見極める必要があります。

ただ単にフィルターや網を取り付けるだけではなく、定期的に点検・清掃することも忘れてはなりません。ホコリが詰まってしまえば風量が低下し、換気扇の効果が弱まるだけでなく、機器への負担も大きくなります。

このように、換気扇の常時運転と防虫網・フィルターを併用することで、物理的・空気的な“二重の防御”を築くことができるのです。より確実にコウモリをシャットアウトしたい場合には、こうした対策をあわせて検討することが推奨されます。

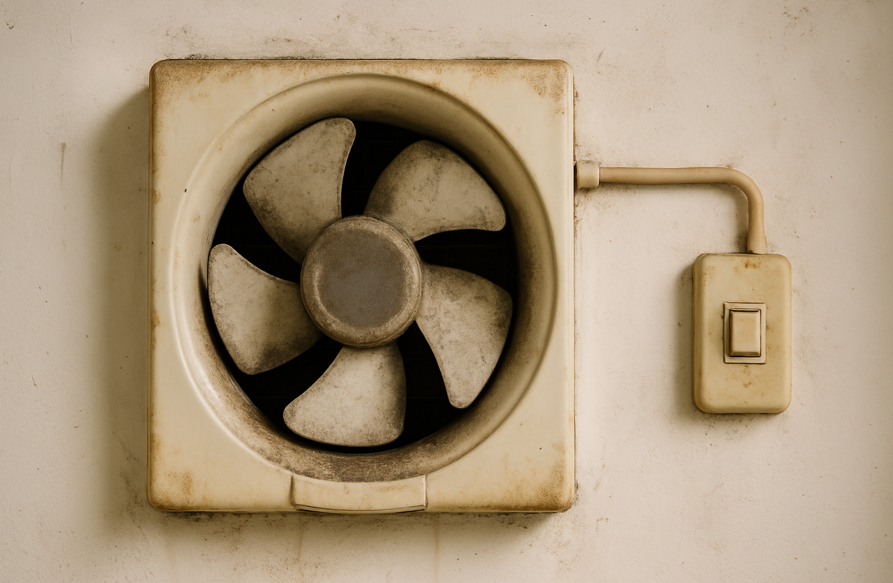

換気扇が古い場合の注意点

古い換気扇を回しっぱなしにしてコウモリを防ごうとする場合、いくつかのリスクや注意点をしっかり把握しておくことが重要です。なぜなら、経年劣化によって性能が低下している換気扇では、想定通りの効果が得られないケースがあるからです。

まず最初に確認しておきたいのは、モーターや羽根の状態です。古い機種では、回転数が落ちていたり、動作が不安定になっていることが少なくありません。そうなると、空気の流れが十分に生まれず、コウモリが風を感じることなくそのまま侵入してしまう可能性があります。加えて、異音や振動が起きている場合は、部品の摩耗や故障の兆候であることもあります。

さらに、古い換気扇ではダクト内や羽根周辺にホコリや油汚れが溜まりやすく、これが空気の通り道を塞ぐ原因になります。長年掃除をしていない場合、すでにダクトの中が半分以上塞がれていることも珍しくなく、その結果、コウモリ対策としての効果が著しく低下してしまいます。

もう一つ重要なのが、古い換気扇には外部カバーや防護用のシャッターがついていない場合がある点です。これでは空気の流れを発生させていても、構造的にコウモリが通れる余地があるため、結局侵入を許してしまいます。

このような理由から、換気扇が古い場合には、まず性能チェックを行い、必要であれば本体の交換やメンテナンスを検討することが大切です。機器が対応していない状態で無理に回し続ければ、モーターの焼き付きや電気代の無駄にもつながりかねません。

少なくとも10年以上前の機種を使用している場合は、24時間運転に適した新しい省エネ型モデルへの切り替えも一つの選択肢になるでしょう。

他の動物対策との違いとは?

コウモリ対策と、他の害獣(たとえばネズミ、ハクビシン、ムクドリなど)への対策は、似ているようで異なる点が多くあります。最も大きな違いは、「侵入できるすき間のサイズ」と「嫌がる環境条件」にあります。

まず、コウモリは非常に小さな体と柔らかい骨格を持っており、わずか2cm前後のすき間でも通り抜けることが可能です。これはネズミやハクビシンなどの哺乳類に比べて圧倒的に小さいため、建物の目立たないすき間や換気口からでも簡単に侵入できます。言い換えれば、他の動物であれば問題ない程度の構造でも、コウモリにとっては“開いている”状態になってしまうということです。

次に、嫌がる要素の違いも無視できません。例えばネズミは音や振動、毒餌で対処することができますが、コウモリは超音波に敏感なため、通常の音では追い払えないことがあります。また、コウモリは集団で行動する習性があり、一度住み着いた場所に戻ってくる“帰巣本能”が非常に強いため、単に追い払うだけでは不十分です。

さらに、糞尿による被害にも違いがあります。コウモリの糞は乾燥していて空中に舞いやすく、これが吸い込まれると肺に悪影響を及ぼすことが知られています。ネズミや鳥の糞害と比べても、感染症のリスクが高いため、衛生面での注意もより一層必要です。

このように、他の動物とは異なる特性を持つコウモリには、専用の対策方法が求められます。つまり、ネズミや鳥の防除と同じ感覚で対処してしまうと、思わぬ抜け道を残してしまうことにつながるのです。適切な理解と対処法を持つことが、コウモリ対策の第一歩となります。

コウモリ換気扇回しっぱなし対策の総まとめ

この記事のまとめです。

- コウモリはわずかなすき間からでも換気扇を通って侵入できる

- 換気扇のダクト内は暗く静かで、コウモリにとって居心地が良い

- 室内から漏れる温かい空気がコウモリを引き寄せる原因になる

- 換気扇を回しっぱなしにすると風の流れができて侵入しにくくなる

- 常時換気によりダクト内の空気が滞留せず、住みにくい環境になる

- モーター音や振動がコウモリにとって不快な刺激となる

- コウモリは風や音の干渉を避ける傾向があるため換気が効果的

- 駆除業者は換気扇周辺を物理的に封鎖する工事を行っている

- 一方通行の逆止弁は一度外に出たコウモリを再侵入させない装置である

- 換気扇のカバーや防虫網の破損があれば侵入を許す可能性がある

- 風量不足やフィルター詰まりでは換気の効果が十分に発揮されない

- コウモリの侵入口は換気扇以外にも複数存在する可能性がある

- 電気代は月に数百円程度で、長時間稼働しても大きな負担にはならない

- 古い換気扇はモーターの劣化や異音、通気不良に注意が必要

- コウモリは他の害獣よりも小さなすき間から侵入できる特性がある

関連記事

- コウモリが家に入ってきた場合の消毒方法と安全対策のポイント

- コウモリが家の中で見つからない時に確認すべき場所と追い出し方法

- コウモリのたまごは実在するのか?鳥と混同される理由と繁殖の仕組み

- コウモリ 雨の日に起きやすいトラブルと建物に侵入されない対策法

- コウモリのフンは少量だからと放置は危険!感染症や害虫リスクに注意

- コウモリの死骸は縁起が本当に悪い?迷信・風水・現代的な考え方

- コウモリを殺してしまった時にとるべき対応と法的リスクを解説

- コウモリが家の中を飛び回るときの対処法とやってはいけない対応

- コウモリが窓にぶつかる原因と今すぐできる簡単な予防対策を徹底解説

- コウモリの部屋侵入は電気だけでは防げない理由と光対策の落とし穴