クマネズミがなつくのか気になっている方に向けて、まずクマネズミの特徴を整理し、マウスやラットとの違いを明確にします。

そのうえで、個体差や環境によって左右されるクマネズミが人になつく条件を解説します。

最終的には衛生面のリスクや法令面の配慮も踏まえ、飼育の可否や代替案を検討しやすい内容にまとめます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- クマネズミの基礎知識と見分け方

- マウスやラットとの違いと注意点

- クマネズミが人になつく条件の実際

- 衛生リスクと安全な代替ペットの選び方

クマネズミはなつく?

クマネズミの分類

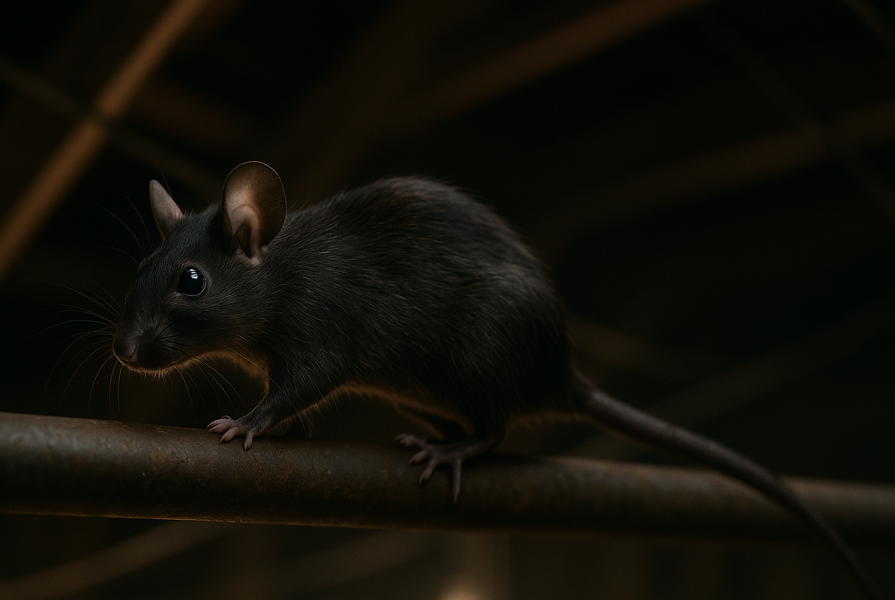

クマネズミの特徴

マウスやラットとの違い

ハツカネズミとの違い

クマネズミが人になつく条件

クマネズミの分類

クマネズミはネズミ科クマネズミ属に属する都市型の齧歯類です。

学名はRattus rattusとされ、世界各地の都市環境や港湾に適応して生息域を広げてきました。

住宅や天井裏、ビルの配管周辺など、人の生活圏と密接に関わる生活史を持ちます。

分類学的位置

同じクマネズミ属でも、ドブネズミ(Rattus norvegicus)とは生態と体の造りが異なります。

クマネズミは軽快で高所を好み、樹上や梁を移動しやすい体つきとされています。

一方、ドブネズミはやや大型で水辺や地面近くに適応した生活を送りがちです。

生息環境の特徴

都市のビル群や倉庫、飲食店周辺などで食物資源を得やすく、暖かい場所に営巣し繁殖サイクルを保つとされています。気温や食物の安定供給が繁殖の回数や成功率に影響するという報告があります。

クマネズミの特徴

クマネズミは長めの尾と細身の体、敏捷性の高さが目立ちます。

耳は相対的に大きく、被毛は個体によって黒褐色から灰褐色まで幅があるとされています。

嗅覚や聴覚が発達し、警戒心が強く学習能力も高いと考えられています。

行動特性

夜行性で、狭い隙間を通過し高所へ移動するのが得意です。新しい物を警戒するネオフォビア傾向が知られており、捕獲・馴化の難しさにつながる要因とされています。

この傾向は個体差が大きく、環境要因によっても変わるとみられます。

健康・衛生面の留意点

野生個体は寄生虫や病原体を保有する懸念があり、保健当局の資料ではサルモネラ属菌、レプトスピラ、ハンタウイルス属の一部などへの注意喚起が行われているとされています。

これらは人の健康に影響し得るため、家庭内に持ち込まない配慮が推奨されると案内されています。

マウスやラットとの違い

げっ歯類の呼び分けは日常語と分類学でズレが生じやすく、混同が生まれがちです。

マウスは一般にハツカネズミ(学名 Mus musculus)などの小型種を指し、ラットはドブネズミ(Rattus norvegicus)とその家畜化系統(いわゆるペット向けラット)を指す用法が広く見られます。

クマネズミ(Rattus rattus)は同じラットの一種ですが、体格、行動特性、好む生活環境が異なります。

とくにクマネズミは尾が長く軽快な動きに秀で、高所利用の傾向が報告されています。(出典:国立環境研究所 侵入生物データベース「クマネズミ」)

以下に主要種の特徴を整理します。サイズや性質は地域差・飼養環境による変動があるため、あくまで目安としてご覧ください。

| 比較項目 | クマネズミ | ドブネズミ | ハツカネズミ | ペット向けラット |

|---|---|---|---|---|

| 分類の位置づけ | Rattus rattus | Rattus norvegicus | Mus musculus | R. norvegicus の家畜化系統 |

| 体格の傾向 | 体長16〜22cm、尾は体長より長い傾向、体重120〜300gの報告が目安 | 体長18〜25cm、尾は体長より短め、体重200〜500gの報告が目安 | 体長6〜10cm、体重10〜25gの報告が目安 | 中型で均整がとれやすく個体差が比較的安定 |

| 好む環境 | 高所・屋根裏・配管周りなど立体空間 | 地表付近・下水・水辺周辺 | 屋内の隙間や食品周り | 飼育環境に適応しやすい |

| 行動の特徴 | 警戒心が強く俊敏、跳躍・垂直移動に長ける | 比較的大胆で探索的、泳ぎが得意 | すばしこく小空間に適応 | 家畜化により人への反応が安定化 |

| 人への馴化の目安 | 馴化に時間を要し個体差大 | 馴化に個体差あり | 馴化の可否は環境依存 | 人への馴化が進む系統が確立 |

| 家庭での適性 | 衛生リスクと管理難度が高い | 同様に衛生面の配慮が大きい | 小型ゆえ管理は繊細 | 初心者にも管理しやすい設計が可能 |

上表はあくまで一般的な傾向の整理であり、個体差があることに留意してください。

ハツカネズミとの違い

ハツカネズミは学名Mus musculusとされ、体が小さく繁殖力が高いことで知られます。

クマネズミに比べて可聴域や嗅覚の使い方に差があるという研究報告があり、餌や営巣場所の選好も異なるとされています。

人家への侵入という点では両者に共通性がある一方で、体格差や行動範囲の違いから対策や管理の方法が変わります。

鑑別のポイント

尾の長さと体型、耳の大きさ、排泄物の形状、足跡の大きさなどが目安になります。確実な同定が必要な場面では、自治体や専門業者が示す鑑別手順に従うことが推奨されていると案内されています。

クマネズミが人になつく条件

人への慣れやすさは、遺伝的背景と環境要因の相互作用によって幅が生じます。

家畜化が進んだファンシーラットと異なり、クマネズミは本来が野生性の強い種で、警戒行動や逃避反応が優位に働きやすい傾向があります。

そのため、人への社会化を早期かつ計画的に行っても、馴化の到達点には個体差が残ると考えられます。

早期社会化は、生後数週の探索行動が活発化する時期に、人の存在・声・におい・手の接触を弱刺激から段階的に提示する方法が基本です。

1回あたり数分程度の短時間接触から始め、嫌悪反応が出ない強度で反復することが、恐怖条件づけを避けるうえで要になります。

併せて、行動学的な強化(ヒトの手から与える高嗜好性の餌)を用いると、接触にポジティブな予測が形成されやすくなります。

環境側では、ストレス負荷を抑える要素の整備が欠かせません。

静穏で一定温度の飼育空間、十分な床面積、巣材や筒型シェルターなどの隠れ場所、段差や回し車といった環境エンリッチメントは、不安行動の低減に寄与します。

嗅覚優位の種特性を踏まえ、強い香料や急な臭いの変化を避ける配慮も有効です。

ハンドリングは毎日同じ時間帯・同じ手順で実施し、個体が自発的に手に乗る行動を待つ形で進めます。

持ち上げは腹側からの包み込みを基本とし、急な上方からの接近は捕食者連想を招きやすいため避けます。

接触の直後に短時間で切り上げるより、落ち着いた状態で終えることを重視すると、次回の接触に対する回避が起きにくくなります。

一方で、野生個体は人の手に強い警戒を示すことが多く、短期間での大幅な馴化は現実的ではありません。

咬傷リスクや人獣共通感染症への配慮も不可欠で、衛生・安全の観点からはペットとしての適性が限定的と評価されます(出典:東京都福祉保健局「ねずみが与える被害」)

以上を踏まえると、複数の条件を丁寧に整えても、確実になつくと断定できる状況は限られます。

馴化を試みる場合でも、家庭内の安全対策と衛生管理を最優先に設計する姿勢が求められます。

クマネズミはなつくとしてもおすすめはできない

クマネズミをペットにして良い?

野生のネズミを飼う際の注意点

ネズミを飼う際に必要なもの

ネズミを飼う場合の餌

おすすめはファンシーラット

クマネズミをペットにして良い?

都市部にも適応するクマネズミは観察のしがいがある一方で、家庭に迎える対象としては慎重な検討が求められます。

法律上ただちに禁止されるケースは多くありませんが、衛生・安全・管理の三つの観点でハードルが高く、初心者には適合しづらいのが実情です。

以下では、法令や衛生リスク、飼育管理の難しさを整理し、現実的な代替案も提示します。

法的・手続き面の確認ポイント

クマネズミの飼養そのものを全国一律で禁じる法律はありません。ただし、次のような規制やルールとの整合が必要になります。

- 地方自治体の動物愛護管理条例や飼育環境基準

- 建物管理規程や賃貸契約における動物飼育可否の条項

- 罠の使用や捕獲方法に関する地域ルール(公共空間・共有部での捕獲は制限される場合があります)

特に、飼養を目的とした野生個体の捕獲は、所有地の境界や共用部の扱い、近隣への影響など複合的な配慮が必要です。事前に自治体窓口と管理会社へ相談し、書面での許可やルールの確認を取ることが肝要です。

一方、愛玩目的であれば、健康状態のチェックや繁殖管理が行われたペットショップのラット(いわゆるファンシーラット)やハムスターを選ぶ方が、飼育者と周囲の安全が確保しやすい選択だと考えられます。

野生のネズミを飼う際の注意点

野生個体は未知の病原体や寄生虫を持つ可能性があるため、素手での接触や家庭内への持ち込みは避けるべきだとされています。

仮に保護が必要な場面で接する場合でも、厚手の手袋や使い捨て保護具の使用、ケージや道具の消毒、汚染物の適切な廃棄が推奨されているとされます。

怪我や咬傷が発生した場合は、医療機関での対応が望ましいと案内されています。

また、個人での長期飼養はストレスや脱走リスクが高く、住宅衛生の悪化を招きやすい点にも留意が必要です。

地域によっては野生鳥獣の取り扱いに関する規定があり、違反とみなされるケースがあると説明されています。

ネズミを飼う際に必要なもの

ここでは一般的な小型齧歯類を安全に管理するための基本用品を整理します。野生個体ではなく、ペットショップの個体を前提とした標準装備です。

| 項目 | 目的・選び方の要点 |

|---|---|

| ケージ | 脱走防止の細かなメッシュや堅牢な材質を推奨 |

| 給水器 | ノズル式で漏れにくく、毎日の洗浄がしやすい設計 |

| 給餌器 | こぼれにくい形状で、ペレットと副食を分けやすい |

| 床材 | 低粉塵で無香料の紙系やコーン系が扱いやすい |

| 隠れ家 | ストレス軽減のため複数のシェルターを用意 |

| 回し車 | 運動量確保に役立つがサイズと静音性に配慮 |

| 掃除用具 | 使い分けできるブラシや消毒用アルコール等 |

上記は飼育の衛生と行動欲求の両面を満たすための基本セットです。清掃頻度やレイアウトは動物の反応を観察しながら微調整すると良い結果につながります。

ネズミを飼う場合の餌

基本は栄養バランスが整えられた小型齧歯類用の総合ペレットが中心です。

副食として少量の野菜や穀類、タンパク源を補う方法が紹介されていますが、脂質や糖分の多い食材は控えるのが無難とされています。飲水は新鮮な水を常備し、給水器の衛生を保つことが欠かせません。

与え方の目安

年齢や体格、活動量によって必要量は変わります。

メーカーの給与量表示は目安であり、体重の推移と糞の状態、被毛の艶などを観察しながら適量を調整するとよいとされています。

人用の加工食品や香辛料の強いものは避けるよう案内されています。

おすすめはファンシーラット

安全性と飼育のしやすさを重視する観点からは、家畜化が進んだファンシーラットが現実的な選択肢です。

ファンシーラットは、原種にあたるドブネズミ(Rattus norvegicus)を祖先とし、長年にわたり人との共生に適した気質や扱いやすさを基準に選抜繁殖されてきた系統です。

警戒心の強いクマネズミ(Rattus rattus)に比べ、人に対する恐怖反応が相対的に弱く、ハンドリング(ペットに手で触れること)の受け入れが進みやすいと考えられます。

飼育設計のしやすさも利点です。

換気性の高いケージにペーパーベースの床材やアスペン材を用い、鼻腔への刺激が強いとされる芳香系の針葉樹チップは避けるといった基本設計が取り入れやすく、巣箱や筒型シェルター、ステップやハンモックなどで行動の選択肢を増やすと、ストレス反応の低減に寄与します。

一方で、家畜化が進んだ個体であっても、衛生管理と人獣共通感染症への配慮は欠かせません。

手洗いの徹底、幼児や免疫抑制状態の家族との接触管理、咬傷予防のための落ち着いたハンドリング手順は、基本的な安全策として位置づけられます。

クマネズミに比べて人との共同生活に適応しやすい特性が期待できるため、家庭内の安全や衛生面を重視する場合は、ファンシーラットの検討が合理的といえます。

クマネズミはなつく? 衛生面の危険性と安全なおすすめ種とは?:まとめ

この記事のまとめです。

- クマネズミが必ずなつくとは断言できない

- 警戒心や個体差が大きく馴化は難しい傾向

- 野生個体は衛生リスクが高いとされている

- 住環境へ与える汚染リスクにも配慮が必要

- 咬傷や寄生虫など健康被害の懸念が指摘される

- 地域の条例や管理規程の確認が求められる

- 飼育よりも防除と衛生管理の徹底が現実的

- 愛玩目的はファンシーラットが妥当な代替

- 事前の健康チェック済み個体を選ぶ利点が大きい

- 飼育用品と清掃ルーティンの整備が不可欠

- 総合ペレット中心の給餌で体調管理がしやすい

- ストレス低減の隠れ家や十分なスペースが鍵

- 人への慣れは環境と接し方で左右されやすい

- 家族や住居への安全と衛生を最優先で判断

- 以上を踏まえクマネズミの飼育は推奨しにくい