庭でムカデをしばしば見かけ、ある日ついに2階の部屋にも姿を現して驚いてしまう――そんな状況は決してめずらしくありません。

発生の背景を正しく捉えれば、むやみに不安を抱える必要はなく、効果的な対処の道筋が見えてきます。

本記事ではまず、庭にムカデが多い場合の環境要因を丁寧に整理し、植栽や資材の置き方、湿度や日照、排水の状態といった具体的な観点から、どこをどのように整えると発生を抑えやすくなるのかを解説します。

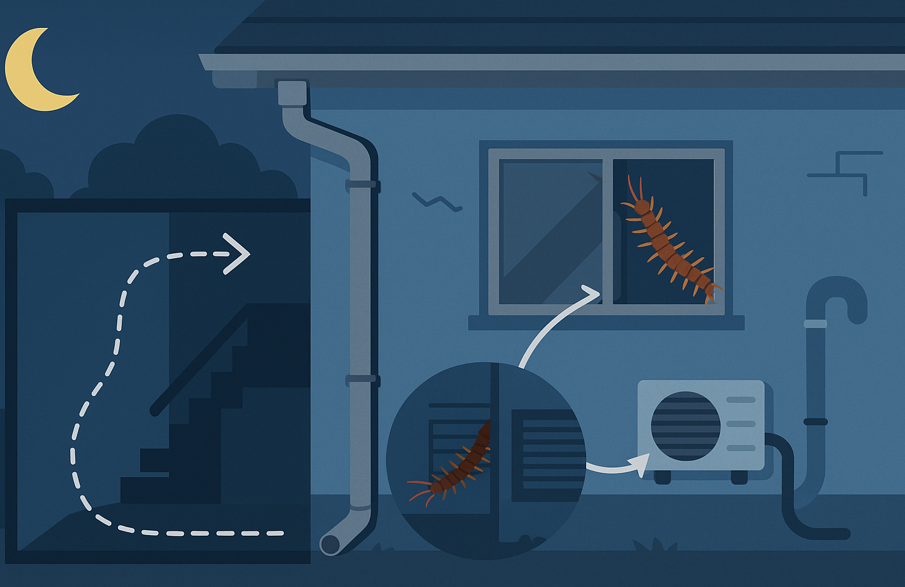

さらに、2階の部屋にムカデが出る理由と特徴を踏まえ、雨樋や壁面の配管まわり、窓枠や換気口のすき間、室内の温湿度の偏りなどを手掛かりに、侵入経路を特定しやすくする観察ポイントを提示します。

庭と2階、それぞれの状況に応じて有効な手順を段階的に示し、再発を防ぐための実践策まで一連の流れでわかりやすくお伝えします。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 庭でムカデが増える仕組みと見直す環境ポイント

- 2階へ上がってくる主な侵入経路と遮断方法

- 自力でできる予防と市販品の効果的な使い方

- 専門業者へ依頼する見極めと準備のコツ

ムカデが庭や2階で発生する原因と対策:庭で発生する場合

庭にムカデが多い場合の環境要因

湿気と落ち葉がムカデを呼ぶ理由

庭にムカデが多い場合の掃除方法

庭にムカデが多い場合の予防策

庭にムカデが多い場合の駆除グッズ

庭にムカデが多い場合の環境要因

ムカデは暗く湿った場所に潜み、餌となる小昆虫やダンゴムシが豊富な環境を好みます。

庭に敷いた防草シートの隙間、放置された落ち葉や剪定枝、木材・レンガ・プランターの下、劣化したウッドデッキのすき間などは、乾燥を避けられて温度が安定しやすいことから隠れ場所になりがちです。

また、屋外水栓まわりや散水後の土壌、排水溝周辺、基礎のクラック付近は微細な空間と水分が同時にあり、餌生物も集まりやすく、ムカデの活動圏が形成されやすくなります。

害虫だけでなく、ミミズや節足動物が多い場所も餌資源として機能しやすいため、庭の生物相そのものが影響します。

以上を踏まえると、ムカデの多発は単独の要因ではなく、湿度、餌、生息空間という三つの条件が重なることで起きやすいと考えられます。

湿気と落ち葉がムカデを呼ぶ理由

湿気は脱水に弱いムカデの生存を助け、落ち葉はシェルターと餌連鎖の起点になります。

落ち葉層には微小昆虫が集まり、これがムカデの餌になります。

さらに、土壌表面が厚い有機物で覆われると地温が安定し、乾燥しにくくなります。

湿度と餌の関係

・落ち葉や苔が多いと小昆虫が増え、捕食機会が増加します。

・樹木の根元や敷石の下は蒸れやすく、日中の退避場所になりやすいです。

雨後の動き

・降雨後は地表の湿潤が進み、ムカデの活動が一時的に活発化しやすいです。

・排水の悪いエリアでは長く湿り、定着しやすい条件が続きます。

これらの点から、湿気と落ち葉の同時管理が発生抑制の土台になります。

庭にムカデが多い場合の掃除方法

掃除は発生源の特定から始めます。

日中にプランターやレンガ、園芸資材の裏面、ウッドデッキの縁、物置の基礎などを静かに持ち上げて確認し、潜んでいた場合はピンセットや長柄トングで距離を取りつつ除去します。

直接触れず、厚手の手袋と長袖を着用すると安心です。

落ち葉は一か所に溜めず、小分けにして速やかに廃棄します。堆肥化する場合は地面から離した密閉容器で行い、漏れや隙間をなくします。

芝生は刈草を放置せず、縁の部分もこまめに集草します。

排水溝や側溝は泥の堆積を除き、通水を改善します。

防草シートは端部の浮きや破れを補修し、石やレンガの段差で生じる空洞を極力なくします。これらの作業を定例化すると、隠れ場所と餌資源の同時削減につながります。

庭にムカデが多い場合の予防策

予防の基本は、隠れ場所を減らし、乾きやすい庭に整えることです。

樹木の根元はマルチング材を厚くしすぎないよう調整し、花壇や畝の縁材の裏を定期的に点検します。

屋外収納は底上げして接地面の通気を確保し、資材は直置きを避けます。

外壁の基礎と地面の取り合いは、クラックや配管貫通部のすき間をコーキング材で補修します。

地際の通風口は目の細かいメッシュでカバーし、落ち葉や土砂の堆積を防ぎます。

水やりは朝に行い、夜間はできるだけ乾いている状態を保ちます。

照明に集まる小昆虫を減らすため、屋外照明は波長や明るさを見直し、必要な場所だけ点灯する運用に切り替えると効果的です。

庭にムカデが多い場合の駆除グッズ

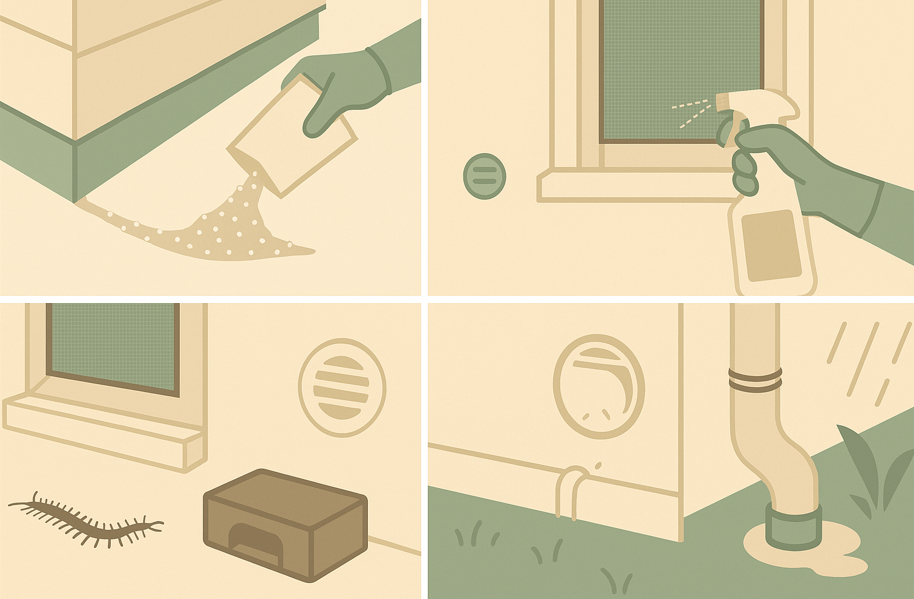

庭での発生を下げるには、環境整備と薬剤・資材の併用を一体で進めることが肝心です。

発生源(湿った落ち葉溜まり、レンガやプランターの下、基礎の隙間)を先に減らし、そのうえで薬剤やトラップで侵入前のバリアと個体数の圧縮を図ると効果が安定しやすくなります。

以下では、市販品の使い分けと安全配慮、メンテナンスの考え方を詳しく整理します。

忌避剤や誘引トラップ、粉剤、スプレーなどの市販品は、環境整備と併用すると効果を実感しやすくなります。

忌避剤は通路形成を断ち、粉剤は潜伏しやすい継ぎ目や基礎周りに帯状に処理することで、屋外から屋内への移動線を面で遮りやすくなります。

誘引トラップは潜伏箇所の当たりを取りやすく、配置後の捕獲状況を観察することで重点エリアの見直しにも役立ちます。

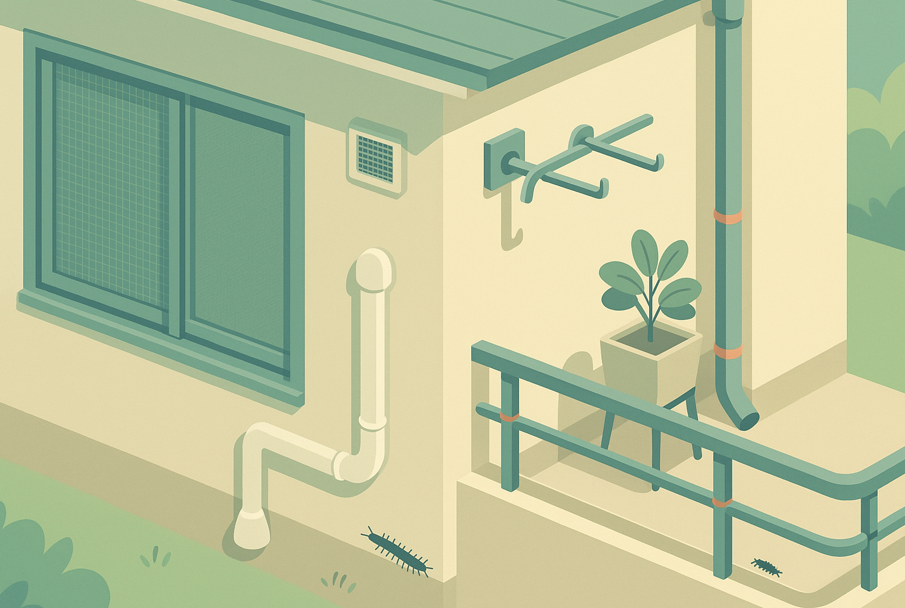

庭全周のうち、特に基礎と地面の取り合い、バルコニーや縦樋の根元、屋外収納やウッドデッキの縁など、陰になって湿度が残りやすい線状のゾーンを優先します。

線のバリアが切れ目なく続くよう施工し、角や段差で厚みが途切れないよう丁寧に伸ばすことがポイントです。

屋外使用時は、降雨で流出しやすい場所を避け、ペットや子どもの動線から離して設置します。

表示で屋外適合とされる製品でも、強い降雨直後は処理面が安定せず、均一な帯が保ちにくくなります。

雨の予報を確認し、地面が乾いているタイミングで薄く均一に伸ばすと密着性が高まり、再処理までの持ちこたえが向上しやすいとされています。

屋外収納の内側や基礎の内側に薬剤が入り込まないよう、養生やノズル角度の調整もあわせて行います。

効果の持続は製品や天候で変わるとされるため、表示の再処理時期を目安に計画的に補充するとよいでしょう。

屋外の粉剤や粒剤は、降雨・散水・清掃の頻度によって残存期間が短くなる傾向があります。

月次や隔週など、家庭の作業サイクルに合わせて簡単なチェックリストを作り、帯状処理の切れや誘引トラップの捕獲数を点検すると、ムダのない補充計画につながります。

観察記録は季節変動の把握にも有用で、梅雨前後や真夏の夜間に強化すべきエリアが見えやすくなります。

においに敏感な家族がいる場合は、無臭タイプや設置型を選びます。

屋外であっても窓際や換気取り入れ口の近くでは揮発成分が室内に入り込む可能性があるため、設置位置を数十センチでもずらす工夫や、無臭・低臭設計の製品への切り替えが有効です。

屋外照明の直下は小昆虫が集まりやすく、ムカデの餌環境になりやすいため、薬剤選定とともに照明の色温度や点灯時間の見直しも組み合わせると、総合的な抑制効果が期待できます。

総合対策の要としてアース製薬のムカデコロリ強力バリアを推奨します。(出典:アース製薬 公式商品情報 ムカデコロリ強力バリア)

メーカー公式情報では、誘引と処理を両立させる設計が案内されており、庭の周縁や潜伏が疑われる箇所に設置して発生状況を可視化しつつ、バリア形成と個体数の低減を同時に狙えるとされています。

環境整備で隠れ場所と湿気を減らし、ムカデコロリ強力バリアを庭全周の要点に計画的に配置する運用に切り替えることで、再侵入リスクの抑制と保守作業の平準化が進めやすくなります。

ムカデが庭や2階で発生する原因と対策:2階で発生する場合

2階の部屋にムカデが出る理由と特徴

窓や換気口から侵入するケース

2階のムカデ対策に役立つ設置方法

市販の防虫剤でできる対策法

専門業者に依頼すべき判断基準

2階の部屋にムカデが出る理由と特徴

2階での出現は、建物外周からの登攀、屋内配管や配線スペースの連続空間、階段・吹き抜け・壁内の空隙などをたどったケースが考えられます。

特に外壁のひび、雨樋の裏、配管カバー周辺は、凹凸と影が組み合わさり、移動経路になりやすい構造です。

特徴として、夜間の活動が活発で、屋内では暗く湿った場所や家具の裏へ退避しやすい傾向があります。

2階での目撃が増える時期は、梅雨から夏にかけての高湿度期や、餌が増える季節に一致しやすいと言えます。

このため、2階特有の経路遮断と同時に、1階・外周での対策を合わせて行うと、再侵入のリスクを下げやすくなります。

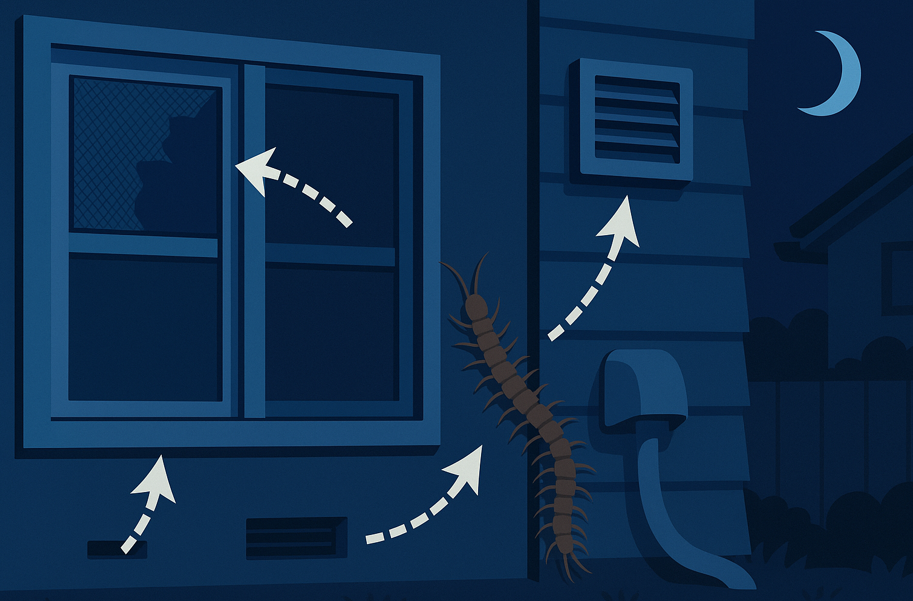

窓や換気口から侵入するケース

2階の窓は網戸のたるみや破れ、サッシの水抜き穴、網戸と窓枠の間の微小なすき間が弱点になりやすいです。

換気口はガラリの羽根の重なりや、内側フィルターの劣化により、細長い体の個体が入り込む余地が生まれます。

浴室やトイレの換気ダクトは外壁側の防虫網の目詰まりや破損がないかを点検し、必要に応じて目の細かいステンレスメッシュで補強します。

また、エアコンの配管貫通部や化粧カバーの端部、ドレンホースの開口も見落としがちな侵入口です。

ドレンには市販の防虫キャップを装着し、配管周囲はパテやコーキングで隙間を埋めます。

小さな隙間の積み重ねが侵入を許すため、チェックリスト化して一度に塞ぐと効果が安定します。

2階のムカデ対策に役立つ設置方法

2階での物理的な遮断は、窓と換気系の二本柱で考えます。

窓は網戸を新調するだけでなく、上枠ローラーや気密材を調整して密着性を高めます。

必要に応じて、窓枠の内側に追加のマグネット式メッシュを重ねると、開閉時のすき間も抑えられます。

換気口は防虫フィルターを正しい気流方向で取り付け、台所や浴室は定期的な清掃で油分や埃の付着を防ぎます。

エアコンのドレンは地面側の水溜まりを解消し、ホースの先端が壁面に触れないよう角度を調整します。

屋外では、2階のバルコニー手すり・物干し金具・雨樋の縦樋周りに、登攀を妨げる帯状の処理を建物全周の一部として組み込みます。点で塞ぐよりも、線で囲う意識が効果を底上げします。

市販の防虫剤でできる対策法

2階の侵入抑制には、屋外周縁と屋内の侵入口周りで役割の異なる製品を使い分けます。

安全面は製品ラベルの注意事項に従い、メーカーや自治体の案内では使用量や換気、保管方法を守ることが推奨されているとされています。以下は代表的なタイプの整理です。

| 種類 | 主な使い方 | 持続目安 | 利点 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 粉剤 | 建物の基礎周りやバルコニーの隅に薄く帯状散布 | 数日から数週間とされる | 雨に強い製品もあり持続しやすい | 風で舞いやすく取り扱いに配慮が必要 |

| スプレー | 窓枠やサッシのレール、配管周りに処理 | 即効性があるとされる | ピンポイントで使えて作業が簡単 | 揮発やにおい対策として換気が必要 |

| 誘引トラップ | 潜みそうな家具裏やバルコニー隅に設置 | 設置後定期交換とされる | 観察しやすく発生状況の把握に役立つ | 子どもやペットが触れない場所に限定 |

| 忌避テープ・バリア材 | 手すり根元や配管周りに帯状に施工 | 期間表示に準拠とされる | 物理的・化学的に登攀を妨げやすい | 直射日光や雨で劣化しやすい |

屋内で使用する際は、食品や寝具に触れないよう養生し、表示の使用間隔を守ります。

においが気になる場合は、無臭や水性の製品を選定し、施工後の換気を十分に行います。

専門業者に依頼すべき判断基準

次のような状況では、専門業者の点検や施工を検討すると効率的です。

・家族に小さな子どもやペットがいて薬剤の扱いに不安がある

・毎年のように複数の部屋で目撃が続き、侵入経路が特定できない

・基礎や外壁のクラック、床下の湿気など構造的な問題が疑われる

・自力での清掃と市販品の対策を継続しても改善しない

業者は床下・壁内・屋外の連続空間を総合的に調査し、建物全周のバリア施工や、問題箇所の修繕をあわせて提案します。

見積もり時は施工範囲、薬剤の種類、持続期間の目安、保証内容、再訪条件を確認して比較検討すると納得感が得られます。

ムカデが庭や2階で発生する原因と対策|安全な駆除と再発防止策:まとめ

この記事のまとめです。

- 庭の落ち葉や不要物を定期撤去し隠れ場を減らす

- 土壌を乾きやすく整え排水性を高め湿気を抑える

- 防草シート端部やレンガ下の空洞を作らない

- 堆肥や資材は直置きを避け密閉容器で保管する

- 外壁基礎と配管周囲のすき間を丁寧に封止する

- 網戸の破れやたるみを補修し気密性を高める

- 換気口やダクトに細目メッシュを追加し点検する

- エアコンドレンに防虫キャップを装着して守る

- 雨樋や手すり周りに帯状のバリアを計画的に施工する

- 粉剤やスプレーは表示に従い要所へ線状に処理する

- 誘引トラップで発生状況を把握し設置位置を最適化する

- 夜間の屋外照明を見直し小昆虫の集積を抑える

- 掃除と薬剤の併用で庭から室内への流入を断つ

- 再発時は経路の洗い出しと封鎖をセットで実施する

- 改善しない場合は業者の調査と全周施工を検討する