カラスの鳴き声には、グルグル、ゴロゴロ、アワアワ、カーカー、クワッなど多彩なバリエーションがあり、単なる音ではなく状況に応じた合図として機能していると考えられます。

本記事では、鳴き声そのものの高さや連続性といった音の手がかりだけに頼らず、行動の流れ、個体間の距離、体の向きや姿勢といった文脈情報を組み合わせて意味を読み解く方法を丁寧に解説します。

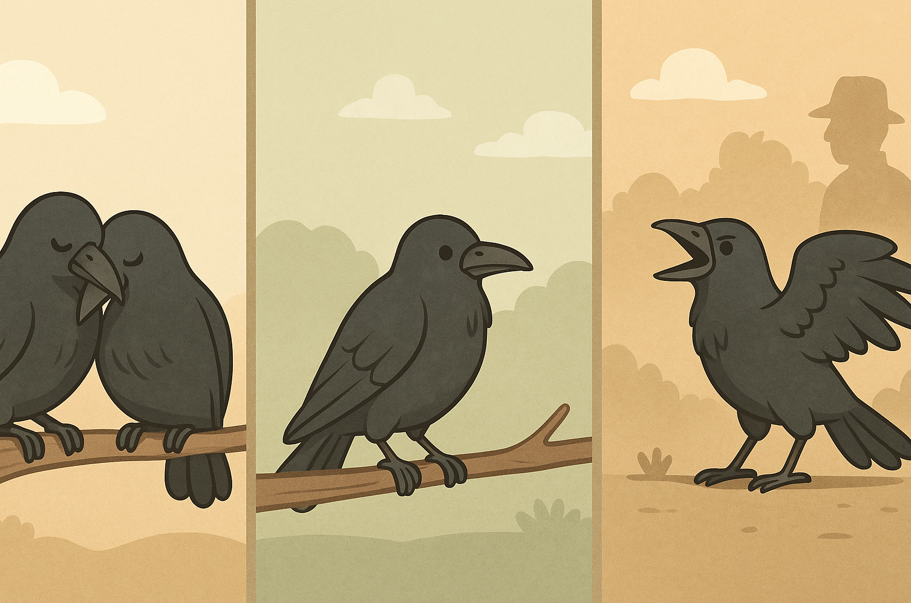

たとえば、つがいが寄り添って羽づくろいをしている最中に聞こえる低い喉鳴らしは親和のサインであることが多く、反対に胸を張って前傾姿勢で発せられる短い鋭い発声は警戒や威嚇に近い性質を帯びます。

こうした見分け方を踏まえつつ、グルグルに近い喉鳴らしの音響的な特徴や現れやすい場面を整理し、似て聞こえやすいゴロゴロとの違いも具体例とともに示します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- グルグルとゴロゴロの違いと把握ポイント

- 種差の傾向を踏まえた聞き分けのコツ

- 主要な鳴き声の意味と出やすい場面

- 接近を避けるべきサインの見極め

カラスの鳴き声「グルグル」などの基礎知識

カラスの鳴き声「グルグル」の意味

カラスの鳴き声「ゴロゴロ」の意味

カラスの鳴き声「アワアワ」の意味

カラスの鳴き声「カーカー」の意味

カラスの鳴き声「クワッ」の意味

カラスの鳴き声「グルグル」の意味

グルグルは、喉の奥で声門や上気道を細かく震わせて生じる低めの連続音で、遠くへ届かせる目的よりも、至近距離の相手にだけ伝える親和的な合図として機能しやすいと考えられます。

観察される局面としては、つがい同士の羽づくろい(アロプレーニング)、並んでの休息、親子や同盟関係にある個体同士の近接滞在などが典型です。

体勢は力みの少ないリラックス姿勢で、頸部の上下動が小さく、瞳孔の収縮や激しい翼の開閉といった緊張サインは伴いにくい傾向があります。

音響的には、破裂音や鋭い立ち上がりの少ない、丸い持続音として聞こえるのが特徴です。

連続時間は短い断片が途切れ途切れに続くことも多く、呼吸と同期した微妙な揺らぎが乗ります。

こうした性質から、警戒や排他を狙う「遠距離・大音量」のコールとは使い分けられ、社会的な安心の共有や距離調整の微調整に役立っていると解釈できます。

一方で、地域差や個体差、年齢によるばらつきには注意が必要です。

若鳥は発声器官が発達途上のため、グルグルが少し粗く、ゴロゴロに近い太い響きとして聞こえることがあります。

都市部の騒音下では低周波がマスクされ、録音機器やスマートフォンの自動ノイズ抑制が音色を変えてしまう場合もあります。音だけで判定せず、以下の文脈を複合的に確認するのが実用的です。

- 距離感:数十センチから数メートルの近距離で相互作用があるか

- 体勢と所作:羽づくろい、体の接触、首や尾の動きが穏やかか

- 周囲の反応:鳴き交わしが小さく往復し、第三者への牽制が見られないか

- 時間帯・場面:採餌後の休息や夕方の安定した時間帯か

なお、カラス類は高度な社会認知と記憶を持ち、状況に応じて発声を柔軟に使い分けることが報告されています。

鳴き声の意味づけは固定ではなく、相手や場面の組み合わせで変化し得る点を踏まえると、現場での判断精度が上がります。

グルグルとゴロゴロの比較表

グルグルとゴロゴロはいずれも喉鳴らし系の近距離コールですが、音の質感や現れる場面に微妙な違いがあります。下表は、現場での聞き分けに使える対比です。

| 観点 | グルグル | ゴロゴロ |

|---|---|---|

| 音の質感 | 喉の連続振動で丸い低音 | 低く転がる連続音でやや太い |

| 距離感 | 数十センチ〜数メートルの近接 | 近接〜中距離で聞こえることも |

| 典型場面 | 休息や親和、甘え | 親和や安心、軽い要求 |

| 行動セット | 羽づくろい、密着、目線柔らか | 休息、並列停留、穏やかな仕草 |

短時間の断片だけで即断するのではなく、30〜60秒ほど連続して「音の揺らぎ」「相互作用の有無」「態勢の変化」を併せて確認すると、判定の再現性が高まります。

とくに、威嚇に移行するサイン(姿勢の前傾、翼や尾の素早い動き、急に増える鋭い発声)が混ざってこないかを同時に見ることで、親和的な喉鳴らしとの取り違えを避けられます。

カラスの鳴き声「ゴロゴロ」の意味

ゴロゴロはグルグルと同じ喉鳴らし系統に位置づけられ、安心や親和の文脈で現れやすい音です。

音域はやや太く聞こえることがあり、低い姿勢で羽を落としてリラックスしている時に確認されます。

採餌後のくつろぎや、周囲に脅威がない時間帯で発生しやすく、他個体への攻撃性は低い局面に対応します。

ただし、録音環境や観察距離によってはグルグルとの識別が難しく、連続時間や呼吸の間合いの違いが判断材料になります。

カラスの鳴き声「アワアワ」の意味

アワアワと表現される泡立つような音は、社会的なやり取りの一部として使用されると見なされます。

軽い注意喚起、挨拶、小さな興奮の共有などに幅広く現れ、若鳥では発声器官の未熟さから似た響きが出ることもあります。

求愛やつがいの距離調整で用いられる場合もあり、季節や個体年齢の影響を受けやすい点が特徴です。

カラスの鳴き声「カーカー」の意味

カーカーは警戒の上昇局面で頻出します。

巣や塒の近くに人や動物が接近した際に聞かれ、回数が増え間隔が詰まるほど緊張度が高い合図と読み取れます。

行動としては、枝を叩く音、頭上すれすれの威嚇飛行へ段階的に移行することがあり、これらが重なると接触のリスクが高まります。

現場では、進路を変える、静かに距離を広げる、視線を完全に外しすぎないといった対応が安全確保に役立ちます。

繁殖期には発生頻度が上がります。

カラスの鳴き声「クワッ」の意味

クワッやクワックワッの断続音は、縄張りの主張や位置知らせとして用いられやすく、活動開始の朝に目立ちます。

隣接個体から応答が返る場合は、境界確認が同時進行している可能性が高く、双方が同様のパターンで鳴き交わすことがあります。

都市部では環境音の影響で立ち上がりが鋭く聞こえる傾向があり、音量よりもリズムと反応の往復が判断の手がかりになります。

境界主張が強い場面では長居を避け、静かに通過することで不要な刺激を減らせます。

カラスの鳴き声「グルグル」などの基礎知識 その他

カラスの鳴き声「カッカッカッカッ」の意味

カラスの鳴き声「グワッ」の意味

カラスの鳴き声「アホー」の意味

カラスの鳴き声「アッアッ」の意味

カラスの鳴き声「カッカッカッカッ」の意味

カッカッカッカッの短促音は、興奮が高まる局面で発せられ、注意喚起や牽制の色合いを帯びます。

採餌の合図に近い軽い使われ方をすることもある一方、対象との間合いが詰まると脅しに振れる傾向があります。

テンポが速く攻撃姿勢に近い前傾が見られる時は、接近や注視を控え、早めの離脱を判断するのが妥当です。

音の切れ味、連発の間隔、同時に見られる翼や尾の動きに注目すると、威嚇段階の進行を読み取りやすくなります。

カラスの鳴き声「グワッ」の意味

グワッは腹部共鳴の効いた低めの発声で、単発から連発まで幅があります。

空腹の訴えや強い注意の集中を示す場面で聞かれることがあり、文脈依存性が高いのが特徴です。

連続性が増し、枝叩きや低空旋回が伴う場合は、臨戦的な警告に傾いていると考えられます。

逆に単発で間が空き、歩行や採餌を続けているなら、強度の高い威嚇ではない可能性が高いと言えます。

場面の移り変わりを数十秒単位で追い、音と行動のセットで評価する視点が有効です。

カラスの鳴き声「アホー」の意味

アホーと間延びして聞こえる単音は、移動や集合の先導に関連づけられることがあります。

連続すれば方向や合流のサイン、単発では強調や注意の喚起に近づきます。

夕刻のねぐら入り前後で出やすく、群れの高度や進路がそろってくる兆しと組み合わせると、意味の見立てが安定します。

移動方向、速度の変化、周囲の応答を合わせて見ると、単なる音の印象から一歩進んだ解釈が可能になります。

カラスの鳴き声「アッアッ」の意味

アッアッは短く鋭い牽制で、撤退を促すニュアンスが濃い発声です。

とくに巣の時期には出現しやすく、間隔が詰まり音量が上がると緊迫が増します。

上空からの威嚇飛行が重なる場合、一時的に後頭部へ接触するキック行動に発展することがあります。

安全のためには、背を向けて走らず、目線を大きく切らずに静かに距離を広げることが推奨されます。

帽子や日傘などで後頭部を守る配慮も、リスク低減に役立ちます。

カラスの鳴き声「グルグル」「ゴロゴロ」「カーカー」などの違い:まとめ

この記事のまとめです。

- グルグルは近距離の親和場面で出やすい低音域の喉鳴らし

- ゴロゴロは安心や穏やかな交流で使われやすい連続音

- アワアワは挨拶や注意共有など社会的なやり取りに対応

- カーカーは警戒上昇の合図で回数と間隔が緊迫度の目安

- クワッは縄張り主張や位置知らせで朝に目立ちやすい

- カッカッカッカッは興奮局面の短促音で牽制に近づく

- グワッは空腹訴えや強い注意で文脈により解釈が変化

- アホーは移動や集合の先導サインとして機能しやすい

- アッアッは撤退を促す警戒音で巣の時期に頻度が高い