猫と暮らす家でムカデを見かけると、愛猫の安全をどう守るか迷ってしまいますよね。

まず備えるべき道具は何か、猫がいる家庭で使えるムカデ対策グッズにはどんな種類があるのか、万が一噛まれた場合に大丈夫なのかといった不安に、順を追って丁寧に答えていきます。

本記事では、湿気や餌源を減らす住環境の整え方、隙間テープや防虫キャップによる侵入経路の封鎖、化学成分を避けたい場面で使える凍結スプレーの活用、ピレスロイド系を使う際の運用ルールなど、猫の健康に配慮した実践策を具体的に解説します。

さらに、置き場所や手順を誤りやすいエサ剤・粉剤の扱い、くん煙や霧タイプを使う際の退出と換気のポイント、応急処置の流れまでをコンパクトに整理しました。

今日から家の中で実践できる工夫を積み重ね、ムカデの不安を着実に小さくしていきましょう。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 猫がいる家で現実的かつ安全な対策の全体像

- 住環境の弱点と侵入経路の特定と封鎖手順

- 駆除・忌避グッズの選び分けと使い方

- 猫が噛まれた可能性への備えと対応の流れ

ムカデ対策 猫がいる家庭の基本

ムカデが出やすい家の特徴は?

ムカデが好む環境と対策方法は?

ムカデを寄せ付けない方法は?

侵入経路を塞ぐチェックリスト

ムカデ以外に注意すべき害虫は?

ムカデが出やすい家の特徴は?

ムカデは湿度が高く、暗くて狭い場所を好む傾向があります。

水回りの隙間、床下や押し入れ、換気の悪いクローゼット、観葉植物の鉢まわりなどは要注意です。

外周では落ち葉や雑草、敷石の影、プランターの下などが潜伏場所になりやすいと考えられます。

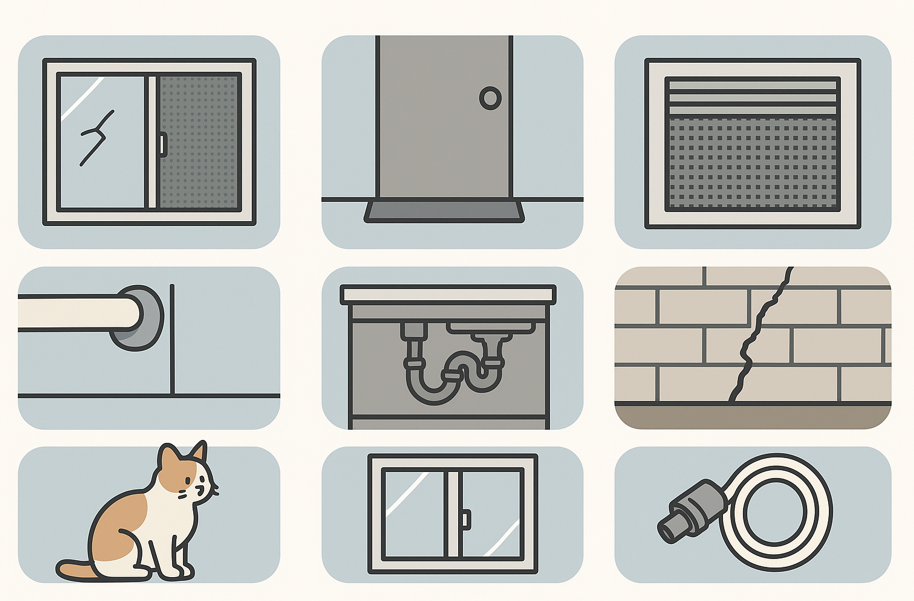

また、建物の劣化や施工上のわずかな隙間からも侵入しやすく、窓・ドア枠の歪み、サッシのレール、配管貫通部、通気口の目の粗さ、基礎のひび割れなどが積み重なると侵入リスクが高まります。

夜行性のため、夜間の換気や窓の開放が多い家も侵入機会が増えやすいと言えます。

ムカデが好む環境と対策方法は?

ムカデは湿気と餌の豊富さに引き寄せられます。

したがって、湿気管理と餌となる小昆虫の低減が柱になります。

室内では換気や除湿機の活用、浴室・洗面・キッチン周りの水滴除去、押し入れやクローゼットの定期的な風通しが有効です。床下の湿気が強い住宅では、床下換気や防湿対策を検討すると改善が期待できます。

餌の面からは、排水口や換気口、天井裏の埃だまりを清掃してゴキブリや小バエ、クモの発生を抑えることが効果的です。

屋外では落ち葉や不要な資材を整理し、プランターの受け皿に水を溜めないなど、潜伏場所を減らす手入れが役立ちます。

活動が増える季節は春〜秋で、特に初夏と秋口に発生が増える傾向があるため、この時期は予防強化が鍵になります。

ムカデを寄せ付けない方法は?

寄せ付けないための基本は、乾燥・清潔・遮断の三点です。

まず湿気をためない生活動線を整え、室内は定期換気、屋外は植栽や資材の密集を避けます。

次に、窓やドアの隙間に隙間テープやドアスイープを導入し、配管まわりはパテや専用カバーで塞ぎます。

通気口やエアコンのドレンホースには目の細かい防虫ネットやキャップを採用すると侵入経路の遮断に役立ちます。

粉剤で屋外の基礎周りにバリアを作る方法もありますが、猫が触れない場所・動線を避ける配置とし、使用表示どおりに扱う配慮が求められます。

香りによる忌避はばらつきがあるため、物理的な封鎖と湿気管理を軸に、必要に応じて薬剤を補助的に使う組み立てが現実的です。

侵入経路を塞ぐチェックリスト

次のような箇所を重点的に確認すると、侵入を減らしやすくなります。

- 窓・網戸の立て付けと網の破れ

- ドア下のすき間とドアスイープの有無

- サッシレール端部やクレセント錠周りの隙間

- エアコン配管の室内貫通部のパテ充填

- 換気口・通気口のメッシュサイズと劣化

- 浴室・洗面・流し台下の配管立ち上がり部

- 床下点検口や基礎のひび割れ

- ドレンホースや排水口の防虫キャップ

ムカデ以外に注意すべき害虫は?

ムカデは肉食性が強く、屋内外でゴキブリやクモ、小型の節足動物を餌にすると言われています。

餌となる虫が増えるとムカデも寄りやすいため、コバエやクモの巣、ゴキブリの兆候を同時に減らすことが抑止につながります。

屋外ではダンゴムシやヤスデ、ゲジも同じ環境に集まりやすく、家周りの整理・乾燥化が総合的な効果を生みます。

ペットが触れやすい場所に誘引性の強い餌剤を放置しないなど、二次的なリスク管理も忘れずに行いましょう。

ムカデ対策 猫がいる家の安全戦略

猫がいる家庭で使えるムカデ対策グッズは?

猫に安全な殺虫剤の選び方

猫に危険な忌避剤と代替案

猫はムカデに噛まれても大丈夫?

猫がいる家庭で使えるムカデ対策グッズは?

猫の健康を守る観点から、まずは薬剤に頼らない選択肢を優先して整えるのが実用的です。

猫は体表の被毛を舐めてグルーミングするため、床や家具に残った成分を経口摂取する可能性があります。

したがって、非化学的手段を基盤にし、必要時のみ製品表示に沿って化学的対策を補助的に使う構えが安全性の観点で理にかないます。

物理的に「近づけない・侵入させない・安全に処理する」という三本柱を準備しておくと、夜間や不意の遭遇時でも迅速に対応できます。

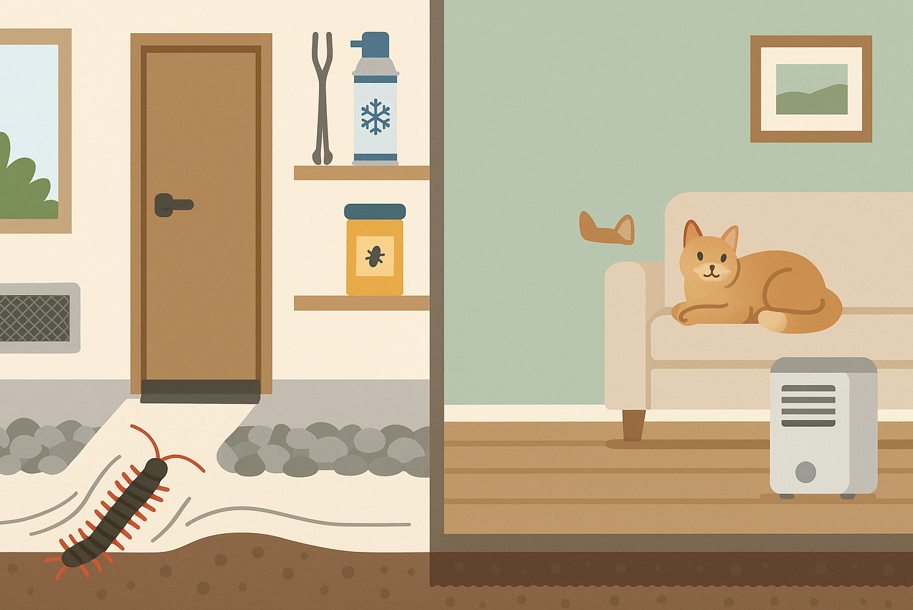

具体的には、①即時停止(凍結スプレー等)、②非接触回収(長柄ツールと防護具)、③再侵入阻止(隙間封鎖・屋外バリア)の順に動線を定めておくと、家族間の役割分担がしやすく、対応時間の短縮につながります。

凍結タイプのスプレーは、一般に殺虫成分を含まず冷却ガスの気化熱で一時的に動きを止める方式とされ、成分曝露を避けたい場面でも扱いやすいとされています。

代表製品の公表値では、噴射により対象表面温度が短時間で低下し、物理的凍結で行動を停止させると案内されています。(出典:アース製薬 ムカデコロリ 凍らすジェット製品情報)

噴射距離は製品によって異なりますが、おおむね1〜2mが目安です。

室内での使用時は、可燃性ガスの吸入や噴射ミストの滞留を避けるため、窓や換気扇を活用して空気の入れ替えを確保し、短発・間欠的に噴射してください。

使用後は数分以上の換気を行い、床や壁の結露が生じた場合は乾拭きして滑り事故を防ぎましょう。

処理用のツールは、長いトングや捕虫用ピンセット、厚手のゴム手袋、密封できるポリ袋(口が広いもの)をひとつのボックスにまとめて保管しておくと、直接触れずに回収できます。

トングは30cm以上のものだと咬傷距離を取りやすく安全です。

床材が滑りやすい家庭では、滑り止め付きの作業用手袋を併用すると把持が安定します。

回収物は密封後に可燃ごみの区分ルールに従って処分し、ツールは流水と中性洗剤で洗浄・乾燥させてから片付けてください。

熱湯を用いた処理は高い確実性が期待できますが、やけどや床材の変形といった二次リスクに配慮が必要です。

室内で行う場合は、キッチンのシンクや浴室の床など排水と耐熱が担保される場所を事前に決め、移送時のこぼれを防ぐためにフタ付きの耐熱容器を用意しておくと安全性が高まります。

屋外で実施する際は、沸騰水の飛散やペットの接近を防ぐため、作業中は猫を別室・ケージで待機させる運用が安心です。

予防面では、容器入りの駆除エサ剤、屋外用の粉剤によるバリア、隙間テープやドアスイープ、防虫ネット・防虫キャップなどが役立ちます。

これらは化学的曝露を最小限に抑えつつ、侵入確率そのものを下げるのに適しています。

特にドアスイープはドア下の数ミリの隙間を継続的に遮断でき、配管や通風口にはサイズ適合の防虫キャップやメッシュで段差なく密着させると効果が安定します。

容器入りエサ剤は「子ども・ペットへの配慮設計」と記された製品もありますが、猫が届かない場所に限定し、設置・回収は製品表示に厳密に従ってください。

誤食リスクをさらに下げるため、壁際の陰や家電の背面など、猫が日常的に立ち入らないエリアに配置し、設置日をラベルに記入して交換管理を徹底する運用が推奨されます。

屋外用粉剤は、建物外周の雨がかかりにくい帯状エリアに散布し、猫の通り道や日向ぼっこ場所は避ける配置にすると安心です。

散布の際は、無風〜微風時を選び、粉じん吸入や飛散を抑えるために低い姿勢で帯状に施工します。

降雨後は表示の再散布間隔に従ってメンテナンスし、季節の変わり目(初夏・秋口)の前にバリアを再構築しておくと、活動期の侵入抑制が安定します。

猫に安全な殺虫剤の選び方

家庭で用いられる殺虫剤は、作用機序や残効性、安全性の考え方がタイプごとに異なります。

選定の基本は、猫の不在時に使用・乾燥後に再入室・高濃度曝露の回避という運用を前提に、目的に適した剤型を選ぶことです。

ピレスロイド系は、害虫の神経に作用して行動停止をもたらす一方、哺乳類や鳥類では体内で速やかに分解されやすいと説明されています。

メーカー公式の技術解説では、その代謝特性が示されています。(出典::KINCHO ピレスロイドの特長は?)

一方で、水生生物・両生類・飼育昆虫などへの影響は強いとされるため、観賞魚やカエル等を飼育している家庭では、薬剤エリアと飼育エリアを明確に分け、エアポンプの吸気側に飛沫や蒸気が流入しない配置を徹底してください。

噴霧作業は原則として猫がいない部屋で行い、処理面が乾燥し、十分に換気できるまで入室させないのが安全です。

床やカーペットは残留しやすいため、スポット処理に留め、処理後の拭き取りや掃除機がけをセット運用にすると安心感が高まります。

殺虫成分を含まない凍結スプレーは、即効的に動きを止める用途に向きます。

化学成分の曝露を避けたい場面や、キッチン・寝室などでの緊急対応に適しています。

くん煙・霧タイプは、隠れた個体や餌となる他の虫にも薬剤を行き渡らせやすい一方、退出・覆い・換気などの手順が厳格です。

火災報知器の養生が必要な製品もあるため、取扱説明書を事前に精読し、指示された密閉時間と再入室条件を順守してください。

エサ剤は、侵入防止と見失い時の駆除の双方で機能しますが、猫の動線上や届く高さへの設置は避け、壁際の陰や通風口近くなど「虫の通り道」に限定して配置するのが有効です。

メーカーごとに安全情報や再入室要件、カバーが必要な物品の扱いが異なるため、毎回ラベル記載を確認し、その指示を最優先に運用しましょう。

下表は、代表的なタイプの特徴を整理したものです(一般的な製品解説をもとにした要約)。

| タイプ | 主な用途 | 猫への配慮ポイント | 長所 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 凍結スプレー | 見つけた個体の即時停止 | 使用時は別室待機、使用後は換気 | 殺虫成分を使わない方式とされ扱いやすい | 近距離での照射が前提 |

| ピレスロイド噴霧 | 即時駆除・侵入抑制 | 乾燥・換気完了まで入室不可 | 即効性と残効性の両立が期待できる | 水生生物・両生類・飼育昆虫に配慮 |

| 容器入りエサ剤 | 侵入防止・見失い対策 | 猫が届かない場所に限定 | 設置が簡単で持続性がある | 設置場所の見直し・定期交換が必要 |

| 粉剤バリア | 屋外の周囲防御 | 猫の通行ルートを避ける | 雨に強いタイプもあり帯状に敷ける | 飛散・誤触への配慮が要る |

| くん煙・霧タイプ | 隠れ個体と餌虫の同時処理 | 退出・覆い・換気の手順を遵守 | 広範囲に行き渡りやすい | 事前準備と後片付けの手間 |

猫に危険な忌避剤と代替案

香りで虫よけを狙う方法は身近ですが、猫の代謝特性を踏まえると慎重さが求められます。

獣医師監修の情報では、ハッカ油やペパーミントなどの精油成分は猫が代謝しにくく、中毒の恐れがあるとされています。

したがって、猫が生活する空間での精油・アロマディフューザー・高濃度の香料スプレーの使用は避ける選択が無難です。

天然素材として挙げられるヒノキや楠チップ、木酢液は、ムカデの忌避が期待されるとの紹介がありますが、猫への影響は製品や濃度・設置環境で変わり得ます。

導入時は、成分表示と注意書きを確認し、メーカー窓口で「猫同居環境での使用可否」を照会すると安心です。

設置は高所や閉鎖収納の内部など、猫が舐めたり齧ったりしない位置に限定してください。

代替の主軸は、物理的な侵入遮断と湿気管理です。

隙間テープ、ドアスイープ、防虫ネット、防虫キャップといったハード対策は、猫への曝露(ばくろ)が起きにくく、季節をまたいで効果が持続します。

これに除湿・換気・排水周りの清掃を組み合わせることで、ムカデが好む暗湿環境を作らないことができます。

薬剤を併用する場合は、凍結スプレーや容器入りエサ剤、室内用のピレスロイド製品のうち、公式表示でペット家庭への配慮が明確で、使用手順が具体的に示されているものを選びましょう。

運用は必ず「猫の退避→処理→乾燥・換気→再入室」の順で統一し、誤飲誤触を防ぐレイアウトを徹底してください。

猫はムカデに噛まれても大丈夫?

ムカデは毒顎をもち、噛まれると局所の強い痛み、発赤、腫脹、しびれなどが生じることがあるとされています。

猫が噛まれた場合も同様で、口元や目の周り、指先など軟部が多い部位は腫れやすく、まれに嘔吐や元気消失など全身症状が見られる可能性があるという情報があります。

初動としては、触らせず安静にし、流水と低刺激の石けんでやさしく洗浄、清潔な保冷材で患部を冷やします。

毒の吸い出しや強い揉みほぐしは避けてください。

呼吸が荒い、腫れが急速に広がる、痛みで落ち着かない、嘔吐が続くといった様子があれば、できるだけ早く動物病院へ連絡するのが安全です。

既往のアレルギーがある猫、子猫・高齢猫、基礎疾患のある猫は、軽症に見えても念のため相談すると安心です。

屋内の予防としては、夜間に猫がよく過ごす場所の周囲から隙間をなくし、寝具を乾燥・清潔に保つことが有効です。

ベッドは壁から数センチ離して設置し、床と接する面積を減らすと接触機会を下げられます。

見失った可能性がある場合は、濡らした布を折りたたんだ簡易トラップを壁際や洗面所の床に夜間設置し、翌朝静かに持ち上げて確認すると所在の把握に役立ちます。

捕獲に備えてトングと密封袋、凍結スプレーを近くに用意しておくと、安全に次の手を打てます。

ムカデ対策|猫がいる家の安全マニュアル 侵入防止と薬剤選び:まとめ

この記事のまとめです。

- 湿気と餌を減らし乾燥・清潔・遮断を徹底

- 侵入経路の特定と隙間テープやネットで封鎖

- 屋外の落ち葉や資材を整理し潜伏場所を縮小

- 活動期の初夏と秋口は予防を強化する

- 凍結スプレーは成分不使用とされ扱いやすい

- ピレスロイド系は表示遵守で猫の不在時に使用

- 容器入りエサ剤は猫が届かない位置に限定

- 粉剤バリアは屋外の猫ルートを避けて設置

- くん煙や霧タイプは退出と換気の手順を厳守

- ハッカ油や精油の使用は猫への配慮で回避

- ヒノキや楠など天然素材は安全性の確認を優先

- ドアスイープと防虫キャップで足元と配管を防御

- 見失い時は濡れ布の簡易トラップで確認

- 噛まれ疑いは洗浄と冷却のうえ病院に連絡

- 日常清掃と収納見直しで再侵入の芽を断つ