東京はゴキブリが多いのか、何階以上なら出ないのか――こうした疑問は、引っ越しを検討している人や、安心して暮らしたいと考える人にとって切実なテーマです。

また、日本の中でゴキブリがほとんどいない都道府県はあるのかという点にも関心を持つ人は多いでしょう。

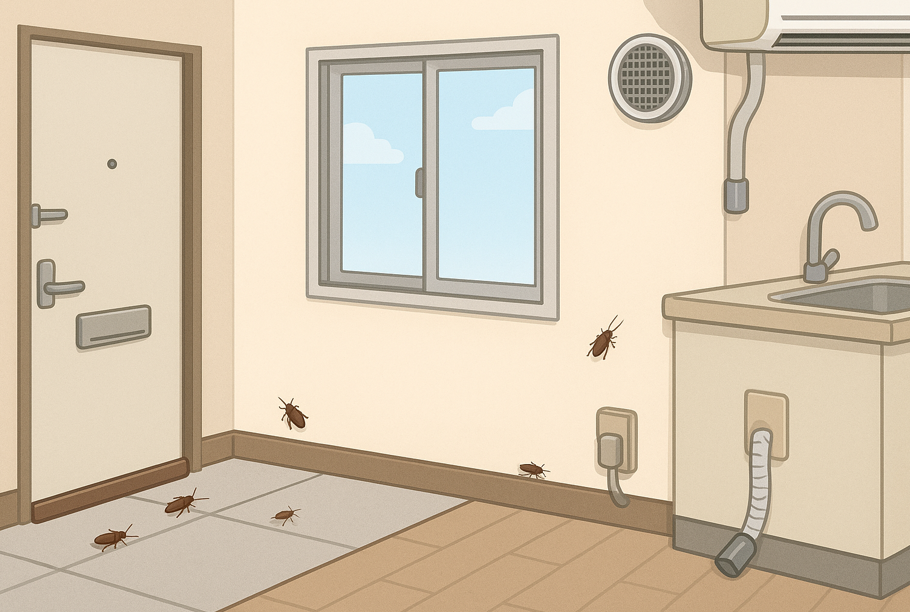

本記事では、東京でのゴキブリの発生を取り巻く都市環境の特徴から、建物構造や気候が与える影響、具体的な侵入経路、そして日常生活でできる予防・掃除のポイントまでを詳しく解説します。

さらに、住む階数と遭遇率の関係、専門業者に依頼すべきタイミング、効果的な駆除グッズの選び方など、実践的な視点で整理しています。

この記事を読むことで、東京でのゴキブリのリスクを正しく理解し、自宅やオフィスでの発生を根本から防ぐための知識と対策を身につけることができます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 東京でゴキブリが増える都市環境と季節要因

- 代表的な侵入経路と物理的な封鎖方法

- 階数と遭遇率の関係や業者依頼の判断基準

- グッズの正しい使い方と地域差の考え方

東京でのゴキブリの発生と対策要点

東京はゴキブリが多い?

都市環境が招く発生要因

主要な侵入経路と塞ぎ方

家にゴキブリがいるサインは?

自分でできる予防と掃除法

東京はゴキブリが多い?

都市部の中でも東京は、人口・事業所・交通・物流が高度に集積し、深夜まで稼働が続くエリアが多いため、餌資源(食品残渣や油分)と潜伏場所(設備機器の背後、配管周り、共用部の隙間)が恒常的に供給されやすい環境です。

さらに、密集した建築群により建物外皮の隙間や配管・ダクトが立体的に連結され、室内外・上下階・隣接棟のあいだで個体が移動しやすくなります。

これらの要因が重なるほど、目撃率や持ち込みリスクが上がる傾向があります。

都市特有の気候影響も無視できません。

ヒートアイランドによって夜間の気温が相対的に高くなりやすく、日最低気温の上昇が目立つことが報告されています。

一般に日最低気温の上昇は活動可能時間の延伸に直結し、繁殖サイクルの短縮や生存率の上昇を通じて、屋外・半屋外空間からの侵入圧を高めます。(出典:気象庁「ヒートアイランド現象」)

一方、遭遇頻度は地域平均で決まるものではなく、各建物・各住戸の管理レベルに大きく左右されます。

同じエリアでも、以下のような差で体感は大きく変わります。

- 共用部(ゴミ置き場、駐輪・機械室、パイプスペース)の清掃・点検サイクル

- 玄関下端・サッシ・配管貫通部・換気口・ドレンホースといった経路の物理封鎖の徹底度

- 厨房機器や冷蔵庫背面の脱脂清掃、排水系の定期洗浄の有無

- 生ゴミや常温食材の密閉・保管ルールの運用

要するに、東京という都市特性がベースのリスクを高める一方で、建物の保全と住戸内の衛生運用、侵入経路の封鎖によって、個々の居住環境での遭遇を大幅に下げる余地があります。

短期的には日常清掃と物理封鎖の即効策、長期的には共用部を含む建物全体の点検・改善が成果を左右します。

活動が目立ちやすい時期と場所の例

- 梅雨〜夏:高温多湿で活動ピーク。屋外の設備帯やゴミ集積所から半屋外・屋内へ波及しやすい

- 夜間〜早朝:日最低気温が高いほど行動活発化。共用廊下、メーターボックス、店舗裏手での目撃が増えやすい

- 設備・構造:機械室、厨房周辺、排水・換気ルート、建材の劣化隙間は定着・移動の起点になりやすい

都市環境が招く発生要因

都市部で発生が持続・拡大しやすいメカニズムは、主に「餌資源」「水・湿度」「潜伏・移動経路」「温度」の4要素の同時成立にあります。

東京では、飲食店やテイクアウト需要、オフィス・商業施設からの残渣、集合住宅のゴミ動線などにより餌資源が断続的に供給され、これに排水系や結露による水分が加わります。

機械室や厨房、配管貫通部、巾木裏、ダクトスペースのような狭隘部は潜伏・産卵に適し、配管・ダクト・PSで上下左右に接続される建物では移動も容易です。

季節変動では、梅雨〜夏に温度・湿度が上昇して活動が顕在化します。

秋冬は屋外活動が鈍っても、屋内の温暖な設備空間や店舗厨房、集合住宅の温かい立地(例えば最上階の機械室周辺や地下設備での余熱)では周年でサインが出ることがあります。

都市の気候特性として夜間の気温低下が小さくなると、明け方までの行動時間が延び、粘着トラップやモニタリングでの捕獲数が夜間に偏る傾向が観察されやすくなります。

建物の経年劣化も定着を助けます。

目地やパッキンの硬化・縮み、配管まわりのシール材の剥離、躯体と後施工ダクトの取り合い部の微小な隙間などは、侵入・移動・潜伏に利用されがちです。

築年数が進むほど、こうした微小隙間が点在・連結し、封鎖や清掃が届きにくい「見えない通り道」が増えます。

対策としては、以下の優先順位で施策を重ねると効果的です。

優先して取り組む建物・住戸の対策

- 物理封鎖:玄関下端のドアスイープ、サッシ・建具の隙間テープ、配管貫通部のパテ・シール再施工、換気口の微細メッシュ化、ドレンホースへのキャップ

- 排水・衛生:排水口のネット常設、月1回の管内洗浄、厨房・家電背面の脱脂清掃の定例化、ゴミはフタ付き容器で二重袋保管

- 環境管理:室内湿度は50%前後を目安に換気・除湿、ダンボールは即日解体・搬出、常温食材は密閉容器へ切替

- モニタリング:高リスク地点(シンク下、冷蔵庫裏、家電背面、PS付近)への粘着トラップ設置と定期チェック

これらの施策は単独よりも組み合わせが要で、餌・水・潜伏・温度・通路のうち複数要素を同時に削るほど、目撃頻度の低下と再発抑制につながります。

加えて、管理組合やビル側で共用部の清掃サイクルとゴミ動線の見直し、夜間帯のゴミ放置回避、店舗区画の衛生基準徹底を行うと、建物全体の侵入圧が下がり、個々の住戸対策の効果が持続しやすくなります。

主要な侵入経路と塞ぎ方

侵入は、わずかな隙間や通気・給排水の経路から起きます。代表例は玄関ドアの下端、窓サッシ、配管貫通部、排水口、換気口、エアコンのドレンホース、郵便受け一体型ドアなどです。

玄関・サッシ周り

ドアスイープや隙間テープで光が漏れるレベルの隙間をなくすと効果的です。郵便受け一体型は内側を二重化する差し込みカバーの検討も有効です。

排水・配管

シンクや浴室の排水口には細目のゴミ受けやネットを常時設置し、月1回程度のパイプ洗浄でバイオフィルムを抑えます。配管貫通部はパテやコーキングで恒久的に封止します。

換気口・エアコン

換気レジスターには微細メッシュのフィルターを装着し、エアコンのドレンホースには市販のキャップを取り付けて物理的に通路を断ちます。

これらは一度の施工で継続効果が見込めるため、日常清掃と並行して最初に着手すると費用対効果が高くなります。

家にゴキブリがいるサインは?

以下の兆候が複数当てはまる場合、屋内に個体が定着している可能性があります。

・黒っぽい粒状のフンや点状の汚れが床や巾木沿いに見つかる

・卵鞘や脱皮殻が冷蔵庫裏や流し台下、家電の隙間で見つかる

・油臭さや独特のにおいがする狭所がある

・夜間に小型個体を複数回目撃する

サインを確認したら、発見場所周辺の徹底清掃と物理的封鎖を優先します。そのうえで、餌となりやすい生ゴミや油汚れ、髪の毛や食べカスの管理を見直すと、短期的にも遭遇率が下がります。

自分でできる予防と掃除法

日常の基本は、餌・水・隠れ場所を同時に減らすことです。

調理後は作業台と床を拭き、食器は溜めない運用に切り替えます。

生ゴミは密閉したフタ付き容器に入れ、可燃ゴミの日まで屋内保管する場合も二重袋で匂い漏れを抑えます。

玉ねぎやじゃがいもなどの常温食材は、密閉容器や冷蔵庫で保管すると安心です。

水回りは使用後に水滴を拭き、浴室は換気扇を十分に回して乾燥時間を確保します。

月1回の排水管洗浄と、冷蔵庫下・レンジフード周辺の脱脂清掃を定例化すると、潜伏に適した場所が減ります。

家具や家電の下は月1回程度の移動清掃を行い、ダンボールはため込まず即日解体・処分に切り替えます。

湿度は50%以下を目安に除湿機や換気でコントロールすると、住み着きにくい環境づくりが進みます。

東京のゴキブリ対策 実践ガイド

何階以上ならゴキブリが出ない?

業者に依頼する基準と費用

おすすめ駆除グッズと使い方

ゴキブリがいない都道府県は?

何階以上ならゴキブリが出ない?

住戸の階数と遭遇率には明確な傾向が指摘されており、首都圏の入居者アンケートをもとにした公表値では、11階以上で目撃頻度が急減するという結果が示されています。

これは、屋外からの侵入距離が伸びることに加え、エントランスやゴミ置き場など発生源に近い共用部からの水平移動が届きにくくなるためです。

加えて、高層階は地表面の熱・湿度の影響を受けにくく、ベランダ周辺の餌資源や水分も相対的に乏しくなりやすいことが背景にあります。

一方で、「高層=ゼロ」にはなりません。

集合住宅の垂直方向の設備構成には、PS(パイプスペース)やダクト、電線管、エレベーターシャフトなどの連通空間が多く、ここが移動経路となるケースがあります。

荷物の搬入やダンボールへの卵鞘付着、室内観葉植物や中古家電の持ち込みなど、人の移動に伴う「パッシブな持ち込み」も無視できません。

さらに、クロゴキブリなど大型種では、ベランダ間や外壁を沿った移動・短距離の滑空が観察されることがあり、個別の建物配置や風環境によっては高層階でも侵入が起こり得ます。

建築物理の観点では、冷暖房運転や外気温差による煙突効果(スタックエフェクト)で上下階へ空気が移動する際、気密性が低い貫通部・隙間が残っていると、害虫が同ルートを利用しやすくなります。

特に、配管貫通部のシール劣化、玄関ドア下端のクリアランス過大、換気レジスターの粗いメッシュ、エアコンのドレンホース無対策といった要因は、階数に関わらず侵入確率を押し上げます。

したがって、階数はリスク低減の「一因」に過ぎず、日常の衛生運用と物理封鎖の徹底こそが決定打になります。

下表は階層別の年間遭遇回数の一例です(首都圏調査の公表値に基づくとされています)。

| 階層 | 年間遭遇回数の目安 |

|---|---|

| 1〜2階 | 約3.39回 |

| 3〜5階 | 約3.61回 |

| 6〜10階 | 約1.28回 |

| 11階以上 | 約0.07回 |

高層階を選ぶと体感は下がりやすい一方で、以下の基本対策は引き続き必須です。

ドレンホースへのキャップ装着、換気口フィルターの微細化、玄関ドアの下端封止、郵便受け一体ドアの二重化、配管貫通部の再シール、排水口のネット常設、家電背面の脱脂清掃、生ゴミの二重袋密閉といった施策を組み合わせることで、階数に依存しない恒常的な抑制効果が見込めます。

加えて、共用部の管理品質も住戸内の遭遇率に直結します。

ゴミ置き場の清掃頻度や動線、店舗区画の衛生管理、機械室・PS周辺の点検といった「建物全体の衛生設計」が機能している物件では、同エリア内でも目撃頻度が顕著に低くなる傾向があります。

要するに、住戸内の対策と共用部の維持管理の両輪が揃ってはじめて、階数のメリットが最大化されるということです。

業者に依頼する基準と費用

自力の封鎖と清掃、ベイト設置を2〜3週間継続しても目撃が続く、飲食営業や小売で顧客導線に近い場所での発見がある、卵鞘や幼虫の継続的な兆候が出る、といった場合は専門業者の出番です。

選定時は以下の観点を重視します。

・見積もりの内訳が明確で、追加費用の条件が明示されているか

・建築物環境衛生管理やしろあり関連などの有資格者が関与しているか

・調査・駆除・再発防止(封鎖・清掃提案)まで一気通貫か

・再発時の保証や定期管理プランの有無

費用感は、戸建て・集合住宅のスポット対応で数万円規模、定期管理では年間3万〜5万円程度が相場とされます。

現地調査や見積もりを無料とする事業者も多く、夜間・早朝の施工に対応するケースもあります。

飲食店などでは、月次または四半期の巡回とモニタリングで、持続的にリスクを抑えます。

おすすめ駆除グッズと使い方

駆除は「見かけたら即時」と「見かけないときも根絶」の二本立てで考えます。

市販品の特徴は次のとおりです。メーカー公式情報によると、効果の持続期間や適用範囲が商品ごとに定められているとされています。

| 種別 | 主目的 | 使い方の要点 | 注意点の例 |

|---|---|---|---|

| ベイト剤(毒餌)例:ブラックキャップ、コンバット | 巣ごと駆除 | シンク下、冷蔵庫周り、巾木沿い、家電背面などに設置。触らず動かさず継続 | 公式サイトでは設置後約6カ月持続とされるが、油汚れや水濡れで効果低下とされています |

| 即効スプレー例:ゴキジェットプロ等 | 目視個体の速効処理 | 逃走方向を断ち、足元から噴射。使用後は換気 | 医薬品・医薬部外品の表示と用法を遵守とされています |

| 待ち伏せスプレー | 通過で効かせる | 巾木や通路に帯状処理 | ペット・乳幼児の接触回避や空間噴霧不可の記載に留意とされています |

| 侵入防止 | 物理封鎖 | ドレンホースキャップ、防虫網、隙間テープ、パテ | 施工前に結露や排水の動線を確認し不具合防止が推奨とされています |

薬剤は必ず表示に従い、換気・保護具・ペット配慮を行います。

食品近傍や幼児の手が届く場所では、公式サイトが示す設置基準に合わせた運用が安全とされています。

ゴキブリがいない都道府県は?

国内では気温や都市化の度合いによって遭遇頻度に差はありますが、ゴキブリがいない都道府県を断定する裏付けは見当たりません。

寒冷地域や高地では屋外・屋内ともに発見が少ない傾向がある一方、暖かい季節や暖房の効いた建物内では出現が報告されます。

地域差よりも、建物の構造・築年数・周辺環境・衛生管理のほうが実際の体感を左右します。

都市部のデータでは東京の発生リスクが高位とされるものがありますが、

同じ区内でも建物管理によって遭遇率は大きく変わります。

以上の点から、居住エリアに関わらず、物理的封鎖と日常の衛生運用を組み合わせることが実効策になります。

東京のゴキブリ対策|高層階でも油断できない侵入経路と防除術:まとめ

この記事のまとめです。

- 東京は餌と隠れ場所が多く発生リスクが高い

- ヒートアイランドで活動期間が伸び遭遇が増える

- 玄関下や配管貫通部など隙間封鎖が要となる

- 排水口ネットと月1回の管内洗浄で通路を断つ

- ドレンホースにキャップ装着で屋外経路を遮断

- 家電裏の脱脂清掃と床面清掃で潜伏を減らす

- 常温食材は密閉保管し生ゴミは二重袋で密閉

- 室内湿度は50%以下を目安に除湿と換気を行う

- ベイトは巣ごと対処し位置を動かさず継続運用

- 即効スプレーは目視個体に限定し換気を徹底

- 薬剤は公式表示に従い安全配慮を最優先にする

- 11階以上で遭遇は低下もゼロではないと理解する

- 自助で改善しない時は保証付きの業者を選ぶ

- 見積の透明性と封鎖提案まで一括対応を重視

- 東京のゴキブリ対策は封鎖と衛生の両輪で進める