「ゴキブリは昔は大きかった」という話を耳にしたことはありませんか?私たちが普段目にするゴキブリとは異なり、かつての地球には驚くほど巨大なゴキブリが存在していたとされています。

なぜそんなにも大きかったのか、そして本当にそんな生き物がいたのか気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ゴキブリはいつから存在する?という長い歴史をたどりながら、古代の巨大ゴキブリとは何かについて詳しく解説していきます。

また、当時のゴキブリが単なる害虫ではなく、場合によっては捕食者だったのか?という視点にも注目し、現代とは異なる生態や環境についてもわかりやすく紹介します。

読み進めることで、ゴキブリに対する見方が少し変わるかもしれません。古代の地球に生きていた彼らの真の姿に迫っていきましょう。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ゴキブリが古代から存在していた理由

- 昔のゴキブリが巨大だった背景と環境

- 巨大ゴキブリの生態や捕食性の可能性

- ゴキブリの進化と現在との違い

ゴキブリが昔は大きかった理由とは?

ゴキブリはいつから存在する?

古代の巨大ゴキブリとは何か

石炭紀の環境と昆虫の巨大化

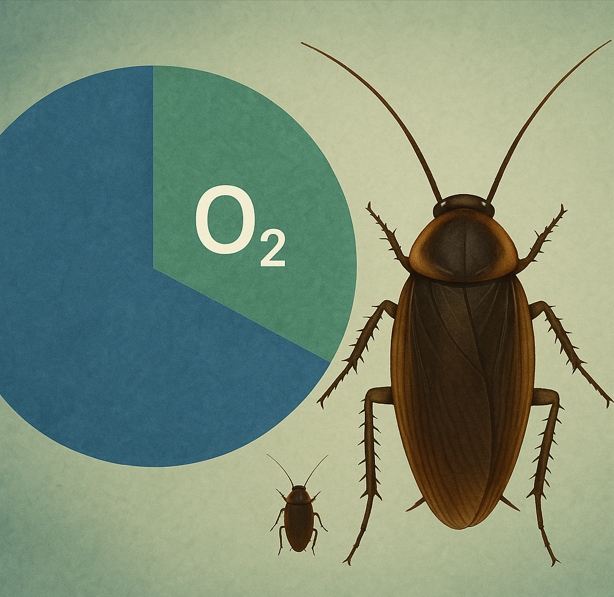

酸素濃度とゴキブリの体長の関係

巨大ゴキブリは捕食者だったのか?

ゴキブリはいつから存在する?

ゴキブリは、私たち人類が誕生するはるか以前から地球上に生息している昆虫です。地質時代でいうところの「古生代石炭紀」、約3億年前にはすでにその祖先が存在していたと考えられています。この時代は、陸地に森林が広がり、湿潤な環境が地球全体を覆っていたため、多くの昆虫が繁栄しました。

現代のゴキブリに非常に近い姿の昆虫が化石として見つかっており、それらの形状から、当時からすでに現在のゴキブリに類似した体型や生態を持っていたことがわかります。つまり、ゴキブリは「生きた化石」とも呼ばれるほど、進化の必要がなかったほど完成された構造を持っていたのです。

特に注目すべきは、ゴキブリが環境の激変にも強く、他の多くの種が絶滅したような時代でも生き残ってきたという点です。恐竜の絶滅や氷河期といった地球規模の変化をものともせず、淡々と繁殖を続けてきた背景には、彼らの雑食性、乾燥への耐性、そして極めて優れた隠れ場所への適応能力などがあります。

このように、ゴキブリの起源は極めて古く、その長い歴史が彼らの生存力の強さを物語っています。私たちが日常で目にする存在でありながら、実は地球の生命史の重要な一端を担っているのです。

古代の巨大ゴキブリとは何か

古代のゴキブリは、現代のものよりもはるかに大きな個体が存在していたことが化石から明らかになっています。特に「プロトファスマ(Protophasma)」という種が知られており、これは現代のゴキブリ、ナナフシ、カマキリの共通祖先と考えられています。

このプロトファスマは最大で約14センチメートルにも達し、姿は細長く、翅を持ち、現代のゴキブリよりも肉食性の性質を強く持っていた可能性があります。現代のゴキブリに比べて、外見的にも攻撃的な印象を受けるこの古代種は、地表を這い回る姿が容易に想像できるほどのサイズと存在感がありました。

また、一部の研究では、さらに大型のゴキブリ様昆虫として「アプソロブラッティナ(Apthoroblattina)」と呼ばれる種が記録されており、これが最大で50センチメートル以上、あるいは1メートルに達したという説も存在します。これらの記録が正しければ、まさに「巨大ゴキブリ」という呼称がふさわしい存在だったといえるでしょう。

ただし、これらの古代ゴキブリはすべてが今の衛生害虫のような性質を持っていたわけではありません。むしろ自然界で重要な役割を担っていた可能性が高く、生態系の中で他の生物とバランスを取りながら暮らしていたと考えられます。

石炭紀の環境と昆虫の巨大化

石炭紀(約3億5900万年前〜約2億9900万年前)は、昆虫が現在よりも大きな体を持つことができた特別な時代です。この時期の特徴として、まず大気中の酸素濃度が現在の約1.5倍にあたる30%近くに達していたことが挙げられます。この酸素の多さは、昆虫を含む節足動物の体のサイズに直接的な影響を及ぼしたとされています。

このような高酸素環境では、昆虫のような気門呼吸を行う生き物でも、酸素を効率よく体内に取り入れることができるため、大型化しても生理的な制約を受けにくくなります。実際、当時の地層からは、翼を広げると70センチメートルにもなる巨大なトンボの化石や、大型のゴキブリ型昆虫の化石が多数発見されています。

また、この時代は温暖で湿潤な気候が続き、広大な森林が形成されました。植物が大量に繁茂し、それに伴って分解者としての昆虫類も繁栄しました。この豊富な植物資源と安定した気候が、昆虫の生存と巨大化をさらに後押ししたと考えられます。

このように、石炭紀の環境は、昆虫が巨大化するために理想的な条件がそろっていたといえます。ただし、酸素濃度が変化した後には、こうした巨大昆虫は次第に姿を消していきました。

酸素濃度とゴキブリの体長の関係

地球の大気中に含まれる酸素の濃度は、昆虫の体の大きさに大きな影響を与えてきました。特にゴキブリのような気門を使って酸素を体内に取り込む昆虫にとっては、酸素が多いほど大きな体を維持しやすくなります。

石炭紀のような高酸素環境では、小さな体であっても過剰な酸素を吸収しやすくなり、むしろ幼虫の段階で酸素の過剰摂取による毒性リスクがあったとする説もあります。そのため、酸素の摂取量を体表面積あたりで減らす手段として、体を大きくするという進化的選択が働いた可能性があります。

しかし、酸素濃度が現在のように低下すると、体内に必要な酸素を十分に取り入れるためには、むしろ体のサイズを小さくする必要が出てきます。この変化が、巨大ゴキブリのような種が減少し、現在のような中型サイズのゴキブリが主流になった一因と考えられています。

一方で、現代のゴキブリも酸素環境に強く、酸素不足の場所でも生き残る能力を持っています。これは長い進化の過程で身につけた適応力の結果であり、その生命力の強さは今なお健在です。

巨大ゴキブリは捕食者だったのか?

古代の巨大ゴキブリが捕食者であった可能性については、一定の根拠とともに議論されています。現代のゴキブリは主に雑食性で、動植物の残骸や食品など、さまざまなものを食べますが、古代種の中には肉食性の特徴を備えたとされる種類も確認されています。

特に、プロトファスマのようなゴキブリの祖先的昆虫は、強靭な口器を持ち、動きも俊敏で、当時の小型の無脊椎動物や両生類の幼体などを捕食していた可能性があります。さらに、サイズ的にも10センチを超える体躯を持っていたため、物理的に他の生き物を攻撃できる力を備えていたと見る研究者もいます。

ただし、すべての古代ゴキブリが捕食者だったわけではありません。むしろ死骸の処理や有機物の分解を担う「分解者」としての役割が中心だったとも考えられます。こうした生態的ポジションは、現代のゴキブリにも受け継がれています。

つまり、捕食性を持つ種も存在したものの、多くは雑食的または腐食性であり、生態系の中では重要な役割を果たしていた存在といえるでしょう。したがって、巨大ゴキブリがすべて「肉食の恐怖の昆虫」というイメージで語られるのは、やや誇張であるとも言えます。

ゴキブリが昔は大きかったという説の真偽

ゴキブリの進化と分類の変遷

現代のゴキブリとの違いとは

化石からわかる当時の生態系

プロトファスマとゴキブリの祖先

巨大ゴキブリが絶滅した理由

人間がゴキブリを怖がる根源とは

害虫としてのゴキブリの誤解

ゴキブリの進化と分類の変遷

ゴキブリの進化は非常に長い時間をかけて少しずつ進んできたもので、その起源は古生代の石炭紀にさかのぼります。初期のゴキブリ型昆虫は、現在のゴキブリとはやや異なる形態を持っており、分類上は広義のゴキブリとされる「ブリダ目(Blattodea)」の祖先にあたる種が数多く存在していました。

このグループは、のちにナナフシやカマキリ、さらには現在のシロアリをも含む多様な昆虫へと分化していきました。特に、シロアリが実はゴキブリと極めて近縁であることは、近年の分子系統解析によって明らかにされ、分類体系の見直しにもつながっています。これにより、シロアリは「社会性を持つゴキブリの一種」として再分類されるようになったのです。

つまり、ゴキブリという存在は単に忌避される昆虫というだけではなく、昆虫進化の中でも非常に重要な分岐点に位置していたことがわかります。長い地質時代の中で、環境の変化や他の生物との関係性の中で姿を変えながら、生き延びてきた点は見逃せません。

現代のゴキブリとの違いとは

古代のゴキブリと現代のゴキブリには、見た目の大きさだけでなく、行動や生態の面でもいくつかの顕著な違いがあります。まず最大の違いは体のサイズです。古代のゴキブリは10センチメートルを超える種が多く、特に石炭紀には30センチメートルに達したという記録も残されています。

一方、現代のゴキブリは大きい種でもせいぜい5~6センチ程度であり、日本に生息するクロゴキブリやワモンゴキブリもこれに該当します。また、古代のゴキブリには翅が発達していた種も多く、飛行能力が高かったとされていますが、現代のゴキブリは種によって飛べないものも少なくありません。

行動面でも違いが見られます。現代のゴキブリは主に夜行性で、暗く湿った場所を好みますが、古代のゴキブリは日中でも活動していた可能性があります。また、捕食性の性質をもった種が存在していたことから、よりアグレッシブな行動をしていたと推測されます。

このように、現代のゴキブリは長い時間をかけて環境に適応し、結果として現在のような形態と生態に落ち着いたと考えられます。

化石からわかる当時の生態系

ゴキブリの化石は、石炭紀から現代にかけて多くの層から発見されており、これらの化石は当時の生態系を理解する手がかりとなります。特に石炭紀やペルム紀の化石は、湿潤な森林環境に生息していたことを示しており、植物が豊富にあったことからデトリタス(有機残骸)を主食とする昆虫が繁栄していたことがわかります。

当時の地層には、ゴキブリの他にも大型の節足動物やトンボ、さらには両生類の化石が多く見られ、これらが共存していたことから、豊かな湿地帯や森林が広がっていたことが推測されます。特に地表には落ち葉や朽ち木などが大量に積もっており、そこがゴキブリの格好の住処であったと考えられます。

さらに、ゴキブリの翅の形状や体節の構造などを観察することで、飛翔能力や移動範囲、さらには他の生物との関係性(捕食者・被食者の関係)も見えてきます。こうした詳細な情報は、単なる昆虫の化石にとどまらず、その時代の生物多様性や生態系の複雑さを知る重要な資料とされています。

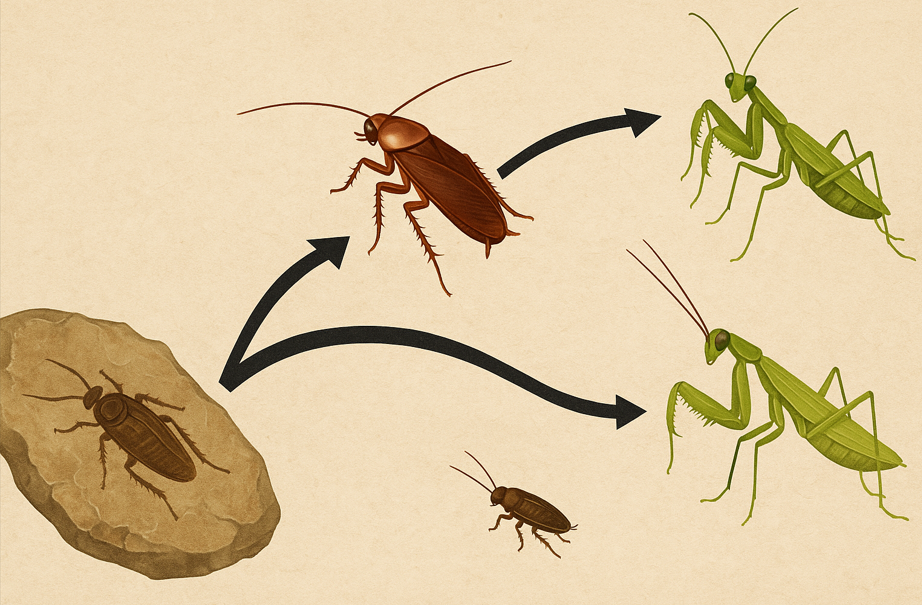

プロトファスマとゴキブリの祖先

プロトファスマ(Protophasma)は、ゴキブリの祖先とされる古生代の昆虫であり、現代のゴキブリとカマキリ、ナナフシなどの起源にあたる存在と考えられています。この昆虫は、体長が10センチメートル以上に達し、広い翅を持ち、外見的にはゴキブリとカマキリの中間のような姿をしていたと言われています。

プロトファスマの特徴は、現代のゴキブリよりもやや縦に長く、脚や翅の形にも違いが見られます。こうした身体構造の分析から、彼らがよりアクティブに動き回る昆虫であった可能性が高いとされており、捕食性や素早い移動能力にも長けていたのではないかと考えられています。

また、プロトファスマの出現は、ブリダ目の多様化において非常に重要な意味を持ちます。このグループからはのちに社会性を持つシロアリや、鋭い前脚をもつカマキリのような昆虫が進化し、それぞれ独自の生態的地位を確立していきました。

このように、プロトファスマはゴキブリの起源を探るうえで欠かせない存在であり、その研究は昆虫進化の流れを知るための鍵となります。

巨大ゴキブリが絶滅した理由

かつて地球上に生息していた巨大ゴキブリは、現在ではその姿を見かけることがありません。この消失にはいくつかの要因が考えられており、主な理由の一つとして地球環境の変化が挙げられます。特に酸素濃度の低下は、昆虫の大型化にとって致命的でした。

石炭紀の終わり頃、大気中の酸素濃度は約30%から現在の約21%へと大幅に減少しました。この変化により、大型の昆虫は酸素を効率よく取り込めなくなり、生存が難しくなったのです。また、気候の変化により湿潤だった森林が縮小し、棲みかとなっていた環境も失われていきました。

さらに、脊椎動物の台頭も巨大ゴキブリの衰退に影響を与えたとされています。特に、哺乳類や鳥類などの小型の捕食者が増加したことで、大型昆虫は捕食されやすくなり、繁殖に不利な状況に追い込まれた可能性があります。

このように、酸素の減少、気候変動、捕食者の出現といった複数の要因が重なったことで、巨大ゴキブリはやがて姿を消すことになったのです。

人間がゴキブリを怖がる根源とは

ゴキブリに対して嫌悪や恐怖を感じる人は非常に多いですが、その感情の根源にはいくつかの要因があります。まず、ゴキブリの動きの速さや予測不能な進行方向は、本能的な警戒心を刺激します。急に目の前を走り抜ける昆虫に対して、私たちは驚きや恐怖を感じやすくなります。

また、ゴキブリが暗く狭い場所に潜んでいるという性質も、心理的な不快感を引き起こします。私たちは本能的に「見えないもの」に対して不安を感じる傾向があり、そこに突然現れる黒光りする昆虫がいたら、恐怖が増幅されるのも無理はありません。

さらに、ゴキブリは「不潔」「病原菌を運ぶ」といったイメージが強く、これが視覚的嫌悪と結びつくことで、強い嫌悪感を生むのです。実際、排水口やゴミの周辺など、不衛生な場所に出現することが多いゴキブリは、衛生リスクと結びついて見られることも多くあります。

このような背景から、ゴキブリは単なる昆虫ではなく、人間の心理に直接作用する存在として、強い恐怖感や嫌悪感を持たれやすいのです。

害虫としてのゴキブリの誤解

ゴキブリは一般的に「害虫」として認識されていますが、実はすべてのゴキブリが害虫というわけではありません。世界には約4,500種のゴキブリが存在するとされており、その大半は人間の生活圏とは関係のない自然環境に生息しています。

特に森林や落ち葉の中などで暮らすゴキブリは、植物の枯れ葉や動物の死骸を分解する「自然の清掃屋」としての役割を担っており、むしろ生態系にとっては重要な存在です。彼らは有機物を分解し、土壌の養分循環を助けるなど、目に見えにくい部分で自然環境を支えています。

一方で、屋内に侵入する一部の種(クロゴキブリ、チャバネゴキブリなど)が、食品や器具に病原菌を運ぶ可能性があることから、「害虫」として扱われています。ただし、これも不衛生な環境を整えることで大部分のリスクを防ぐことが可能です。

このように考えると、すべてのゴキブリを一括りにして忌避するのではなく、種や生態を理解することが大切だといえるでしょう。誤解や偏見によって必要以上に怖がられている側面があるのも事実です。

ゴキブリ 昔は大きかったとされる理由とその背景

この記事のまとめです。

- 約3億年前の石炭紀にゴキブリの祖先が誕生した

- 石炭紀は高酸素濃度で昆虫の大型化が進んだ

- 古代にはプロトファスマなどの巨大ゴキブリが存在した

- 一部の種は体長30センチを超えるものもあった

- 古代のゴキブリは現代よりも飛行能力が高かった

- 捕食性を持つ攻撃的なゴキブリも存在していた

- ゴキブリは変化に強く、地球規模の環境変動を生き抜いた

- 酸素濃度の低下がゴキブリの小型化に影響を与えた

- 巨大ゴキブリの絶滅には気候変動や捕食者の影響も関係している

- ゴキブリとシロアリは近縁で分類の見直しが行われている

- 化石調査から当時の豊かな森林生態系が明らかになっている

- 人間がゴキブリを恐れる背景には視覚的・心理的要因がある

- 多くのゴキブリは自然界で重要な分解者として機能している

- 現在の害虫イメージは一部の種類に基づいた誤解である

- ゴキブリは昆虫進化の中でも古く重要な系統に属している