庭や畑で見つかる小さな塊や土の盛り上がりが気になったら、まずはもぐらのふんはどんな感じか、もぐらはどこにふんをするのかを整理して理解しましょう。

本記事では、もぐらの生活習性とふんの関係をわかりやすく解説し、もぐらのふんと害獣被害の違いを見極める視点を示します。

あわせて、他の小動物とのふんの見分け方や、もぐらのふんからわかる土壌環境、ふんによる衛生面のリスクはあるかという不安への配慮も取り上げます。

さらに、もぐらのふんと駆除・防止対策、園芸や農作業でのふんへの対応法、観察したもぐらのふんの活用例まで、現場で役立つ知識をまとめて紹介します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- もぐらのふんの特徴と出現場所の把握

- 畑や庭での痕跡の読み取りと誤認防止

- 衛生配慮と安全な取り扱い・清掃手順

- 被害軽減のための予防策と現場対応

もぐらのふんの特徴と基本知識

もぐらのふんはどんな感じ?

もぐらはどこにふんをする?

庭や畑で見つかるもぐらの痕跡

もぐらの生活習性とふんの関係

もぐらのふんと害獣被害の違い

他の小動物とのふんの見分け方

もぐらのふんはどんな感じ?

地表で見かけるもぐらのふんは、土粒と混ざって小さな塊状にまとまりやすく、ネズミの糞を崩したような見た目と表現されます。

主食がミミズや昆虫の幼虫であるため、細かく砕けた虫の殻(クチクラ片)や砂粒が混在し、植物片は相対的に少なめです。においは強烈ではなく、湿り気が残る新しいものでも刺激臭は弱いのが一般的です。

新旧の見分けでは、色と質感が判断材料になります。新しいものは黒〜こげ茶で、手袋越しに触れるとわずかにまとまり、乾くと脆く崩れやすくなります。

長く雨に当たると輪郭が失われ、周囲の土に同化して判別しにくくなります。周辺の土面に「線状の盛り上がり」や「小丘状のモグラ塚」があれば、ふんを探す優先エリアとして有力です。

見た目のチェックポイント

- 色:黒〜こげ茶が多く、乾燥で淡く変化します

- 質感:湿りは弱め、乾燥で脆化し粉になりやすいです

- 内容:虫の殻や微細な土粒がよく混ざります

- 形:粒〜小塊がまとまって散在または集積します

現場での簡易確認法

- 使い捨て手袋で軽くつまみ、崩れ方と内部の混在物(虫片・土粒)を確認します

- 紙片の上で軽く崩し、植物片が少ないかを観察します(風が強い日は避けます)

- ふん単体では断定せず、通路や塚など他の痕跡と必ずセットで評価します

もぐらはどこにふんをする?

活動域の中心に近い場所に排泄所(ラトリン)を設け、一定箇所にため糞する傾向が知られています。頻繁に往来する本道や、採餌のための浅い通路上で排泄することは相対的に少なく、寝床や休憩場所の近接エリアに小さな溝や窪みを作って繰り返し使う場合があります。

結果として、通路上に点々と散るより、まとまった小塊として見つかることが多いのが特徴です。

排泄所は、モグラ塚の斜面や塚の根元付近、あるいは地表の盛り上がりが交差する結節点の近くで見つかることがあります。周囲の土がやや濃色で、微細な粒が集積し、虫片が混ざる小さなエリアは排泄所の候補になります。

探索の手順

- 盛り上がりやモグラ塚の分布を広く観察します

- 交差点や塚の根元を中心に半径50〜100cmを丁寧に確認します

- ため糞の小さな集積と、繰り返し掘り返された痕(土の色むら)を探します

見つけた後の注意

- 処理は必ず手袋とマスクを着用し、静かに回収します

- 乾燥したふんは粉立ちやすいため、霧吹き等で軽く湿らせてから扱います

- 回収後は薄く覆土し、通路は踏み戻して再利用性を下げます

庭や畑で見つかるもぐらの痕跡

庭や畑では、地表の「線状の膨らみ(浅い通路)」と「円錐〜半球状のモグラ塚」が主要な手掛かりになります。新しい通路は踏むとふわりと沈み、表土が割れたり、草の根が持ち上がっていることがあります。

モグラ塚は内部から押し上げられた土で構成されるため、粒径が混じり合い、周囲の土よりやや湿って見えるのが典型です。

排泄所はこれらの構造物の近傍で見つかりやすく、特に塚の裾野や、盛り上がりの分岐点付近に小さな集積が見られることがあります。

ふん自体は土色に紛れやすいので、痕跡の「配置」を優先的に見てから、ピンポイントで地面を精査すると探索効率が上がります。

現地でのチェックリスト

- 線状の盛り上がりの新旧(踏圧での沈み方、割れの有無)

- モグラ塚の新旧(湿り・色・崩れの程度)

- 分岐点・塚の根元の土色むらと微細な集積物

- 足跡やかじり痕など、他動物の痕跡の有無

便利な道具

- 使い捨て手袋・マスク・薄手の移植ゴテ

- 霧吹き(粉立ち抑制用)とポリ袋(二重封入)

- 細い棒や竹串(通路の有無や方向の当たりを付ける)

もぐらの生活習性とふんの関係

もぐらは単独性が強く、巣・休憩所・水飲み場・貯蔵場所など複数の拠点を地下通路で結びながら生活します。通路は、繰り返し使う深めで安定した「本道」と、餌(ミミズ・昆虫幼虫)を探すために地表近くに伸ばす「採餌通路」に大別されます。

排泄所は巣や休憩所に近接させるのが一般的で、採餌通路上では散発的な痕跡に留まりやすい構造です。

このため、ふんの位置と溜まり方は「活動の中心」と「利用している土層の深さ」を推測する材料になります。集積が一箇所に固まり、近くに新しい塚が繰り返し出るなら、拠点が長期的に維持されている可能性が高まります。

逆に、日を追って集積の位置がずれていく場合、採餌の中心や拠点が移動しているサインとして読めます。

ふん位置から読み解けること

- 集積の安定:拠点の固定化と本道の強化が示唆されます

- 集積の移動:採餌域の変化や、土壌水分の季節変動を反映します

- 含有物の違い:虫片の多寡は土中生物の豊富さの目安になります

採餌通路と本道の違い

採餌通路は地表直下に形成され、線状の盛り上がりとして現れます。新しいものは踏むと沈み、表層が割れて空洞を感じます。

構造上、使い捨てのことが多く、数日で活動痕が止む場合もあります。対して本道はより深く安定しており、モグラ塚の反復出現や、同一地点での土の持ち上がりが続くのが特徴です。

ふんが一定の場所にまとまるのは、本道に近い拠点(寝床・休憩所・貯蔵)に付随する排泄所を繰り返し使っているサインと解釈できます。

採餌通路の近くで散発的に見つかる場合は、活動のついでに発生したもので、拠点との直接関連は弱い可能性があります。

現場での判別手順

- 線状の盛り上がりを複数箇所で軽く踏み、空洞の深さと連続性を確かめます

- 数日後に再訪し、同じ地点の再盛り上がりや新しい塚の有無を確認します

- ふんが集積する位置と、塚の反復地点が重なるかを地図化して突き合わせます

季節による出方の違い

- 乾燥期:深い層の利用が増え、地表の痕跡は減りがちです

- 湿潤期:地表近くでの採餌が増え、線状の盛り上がりが広がりやすいです

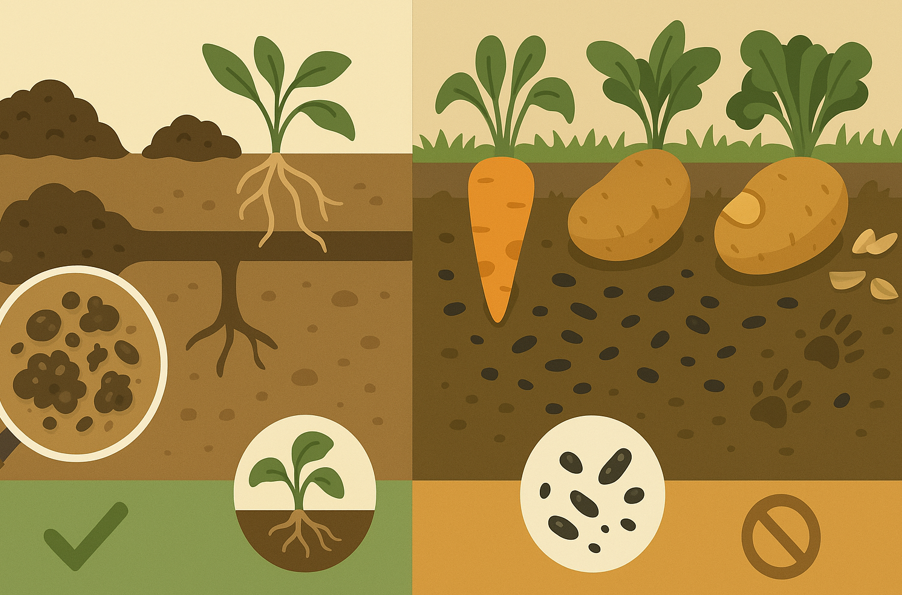

もぐらのふんと害獣被害の違い

畝の根が切れる、急に萎れるといった現象は、もぐらの通路による「土の空洞化」と「根圏の乱れ」が引き金になることがあります。これは根を直接食べた被害ではなく、通路形成による間接影響です。

一方、塊茎や根菜がかじられる・種子がなくなるといった食害は、もぐらの通路を利用するネズミ類が関与しているケースが多く、犯人の切り分けが欠かせません。

見分けの要点は、被害部位の「食痕」と周辺の「ふん・足跡・通路」です。かじり面が鋭いU字の連続で、ふんが米粒〜小豆状の円柱ならネズミ類の可能性が高まります。

ふんが土粒混じりの小塊で、近くにモグラ塚と線状の盛り上がりがまとまるなら、もぐら活動の影響を優先的に疑います。両者が併存することもあるため、単一の痕跡で断定せず総合評価が肝心です。

対処にあたって、捕獲や駆除は地域の法規・手続きの対象になります。一般的に、農林業上やむを得ない場合を除き、野生鳥獣の無許可捕獲は禁じられています。(出典:環境省 鳥獣の違法捕獲の防止 https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture2.html)

現場対応は、通路の踏み戻しや覆土、畝の空隙是正、忌避要因(におい・振動)による回避行動の誘発など、法令に抵触しない範囲の手法を優先してください。

他の小動物とのふんの見分け方

判別は「形・大きさ・置かれ方・付随痕跡」の組み合わせで精度が上がります。現場では単独のサインに頼らず、必ず複数指標を突き合わせてください。

| 動物 | ふんの形・質感 | おおよその見え方 | 置かれ方の傾向 | 併発しやすい痕跡 |

|---|---|---|---|---|

| もぐら | 土粒と虫片が混じる小塊で脆い | 色は黒〜こげ茶、乾くと粉化 | 巣近くでため糞として集積 | 線状の盛り上がり、モグラ塚 |

| ネズミ類 | 米粒〜小豆状の円柱、光沢あり | 色は黒褐〜茶、端が尖りがち | 移動経路や餌場周辺に散在 | かじり痕、細かな足跡 |

| トガリネズミ類 | 非常に小さく崩れやすい | 極小の粒状で識別困難 | 物陰や隙間に点在 | 細い通り道、虫片の残渣 |

| イタチ科小型種 | 細長くねじれ、内容物が見える | ベリー種子や毛が混じる | 目立つ場所でのマーキング | 強い匂い、足跡 |

| タヌキ | 太く長い、内容物が明瞭 | 果実種子が多く匂い強め | ため糞で一箇所に大量 | 通行路上の溜まり |

誤認を減らすコツ

- ふんの「新旧」と「通路の新旧」を合わせて評価します

- 被害部位の食痕と足跡の有無を必ず確認します

- ふんのみで断定しない方針を徹底します

もぐらのふんを理解するための注意点

もぐらのふんからわかる土壌環境

ふんによる衛生面のリスクはある?

もぐらのふんと駆除・防止対策

園芸や農作業でのふんへの対応法

観察したもぐらのふんの活用例

もぐらのふんからわかる土壌環境

もぐらのふんは、周辺の地下環境を映す指標になります。含水や崩れ方、色調、混入物の違いを組み合わせて読むことで、通路の新旧や地下水位、土壌生物相の豊かさを推測できます。

とくに、崩れやすさは通気や乾燥の度合いと関係が強く、まとまりの良さは粘土分や有機物量の多寡を示唆します。

観察のポイントと読み取りのコツ

- 触れずに視認で確認し、崩れ方・光沢・粒の粗さをセットで記録します

- ふんの塊を真上から見た直径や、指先で軽く押したときの潰れやすさを比較指標にします(素手で触れないでください)

- 混入する虫殻の量は、土中のミミズ・昆虫類の豊富さの手掛かりになります

ふんの状態と推測される環境・対処の目安

| ふんの状態 | 推測される地下環境 | 栽培面の対処の目安 |

|---|---|---|

| 乾いて脆く崩れる、小粒が分離しやすい | 通気と排水が良く、浅い層の通路が新設された可能性 | 踏み戻しで空隙を減らし、乾燥に弱い苗には敷き草で保湿 |

| しっとりとまとまり光沢がある | 地下水位が高め、あるいは有機物に富む層で活動 | 過湿に弱い作物は畝を高く、点在する通路は土で埋め戻し |

| 黒褐色で虫殻・微細骨片が多い | 土中生物が豊富で採餌が盛ん | 元肥をやや控えめにし、微生物活性を活かすマルチ運用 |

| 砂質の粒が目立ち、形が保ちにくい | 砂質土で水はけ良好、通路が表層に近い | 乾燥による根の浮きを避けるため潅水頻度を見直し |

以上を踏まえると、ふんは単なる痕跡ではなく、土壌改良や潅水・排水計画の調整に生かせる情報源だと考えられます。観察を同じ畝で継続し、季節変化と重ねて評価すると、対処の精度が上がります。

ふんによる衛生面のリスクはある?

野生動物の排泄物には、人に影響する微生物が含まれる可能性があり、処理時の飛散や接触を避ける備えが欠かせません。

庭や畑でも、使い捨て手袋・マスクの着用、風が弱い時刻の作業、静かな覆土と回収を基本にすると安全性が高まります。

安全な処理と消毒の基本

- 乾燥したふんは微粒子が舞いやすいため、先に周囲を軽く霧吹きで湿らせ、そっと覆土してから回収します

- 回収物は二重袋で密封し、自治体のルールに従って処分します

- 作業後は手洗いを徹底し、工具類は水洗い後に適切な濃度の消毒液で拭き取ります

厚生労働省の資料では、糞便が付着した箇所の環境消毒に、次亜塩素酸ナトリウム0.1%(1000ppm)相当、一般的な環境表面の拭き取りには0.02%(200ppm)相当を用いる希釈方法が示されています。

手指への塩素系消毒薬は適さないとされ、石けんと流水での手洗いが基本とされています(出典:厚生労働省「保育所における消毒の種類と方法」)

https://www.mhlw.go.jp/content/000833408.pdf

※上記は屋内衛生管理の指針として示された濃度例で、屋外での使用時は対象物・材質・周辺環境に配慮し、製品の用法・用量表示に従ってください。

もぐらのふんと駆除・防止対策

もぐらによる被害の多くは採餌通路と空洞化に起因するため、焦点は「通路を使わせにくい環境づくり」と「根の乾燥・浮きを抑える畝管理」に置かれます。

強い薬剤や過度な忌避に頼る前に、物理的・栽培的手段を段階的に組み合わせると、再発抑制につながります。

実効性のある一次対策(物理・栽培)

- 踏み戻し・埋め戻し:新しい盛り上がりを見つけたら、足裏や板で均一に踏み固め、崩れた部分は細土で充填します

- ルートバリア:畝の外周や花壇の縁に、目合い10〜13mm程度の金網やハードウェアクロスを地表から30〜40cmの深さまで垂直に設置すると、通路の侵入を抑えやすいとされています

- 水管理:過度な過湿はミミズ密度を高め、採餌目的の通路が増えやすくなります。必要最小限の潅水と、滞水箇所の排水改善を進めます

- 表土保護:マルチや敷き草で表土を安定させ、根が露出しないようにします

忌避・行動変容を狙う二次対策

- におい刺激(木酢液、コーヒーかすなど)は、風化と学習で効果が薄れやすく、点で置くより線状に配置して畝外へ誘導する使い方が現実的です

- 音・振動デバイスは土質や設置位置で効き方に差が生じます。効果確認は7〜10日単位で行い、反応が乏しければ撤去・移設を判断します

法令・手続きへの配慮

捕獲や致死的な手段を検討する場合は、地域の所管(自治体の鳥獣担当や都道府県窓口)に事前相談し、鳥獣保護管理に関する許認可や農林業上の必要性の確認を行ってください。

地域や目的によって扱いが異なるため、独自判断は避けるのが無難です。

園芸や農作業でのふんへの対応法

現場対応は「安全」「迅速」「再発予防」の三本柱で進めます。ふんの発見から作業終了までの流れを定型化すると、作業者間で差が出にくくなります。

現場手順の標準化

- 風の弱い時間帯に、使い捨て手袋・マスク・長袖で現場へ向かいます

- ふん周囲を軽く湿らせ、ヘラやスコップで静かに掬い取り、二重袋に密封します

- 露出した通路は細土で埋め、板で踏み固めます。必要に応じてマルチ・敷き草を補修します

- 工具は水洗い後に適切な濃度の消毒液で拭き取り、陰干しで乾燥させます

- 作業記録に位置・量・通路の状態を残し、次回の巡回計画に反映します

苗の植え付けと畝管理の要点

- 定植穴の底に空洞がないかを手工具で確認し、空隙があれば細土を落としてから植え付けます

- 乾燥しやすい畝では、定植直後の潅水を控えめに分割して与え、根鉢周りの沈下を防ぎます

- ふんが集中する側は巡回頻度を上げ、通路の再形成を見つけ次第、早期に踏み戻します

観察したもぐらのふんの活用例

観察記録は、対策の効率化と誤認防止に直結します。位置・新旧・量・混入物といった変数を簡潔に残すだけでも、季節や天候との関係が見えてきます。

記録・分析のすすめ

- マップ化:畝を1〜2mグリッドで区切り、ふんの位置と日付を地図化します

- 新旧判定:色(湿った黒褐〜乾いた褐色)、崩れやすさ、光沢の有無で段階評価(例:新しい=3、やや古い=2、古い=1)をつけます

- 内容観察:虫殻の量や大きさを相対評価し、採餌の活発化や土壌生物相の変化を読み取ります(直接触れずに目視で行います)

- フィードバック:通路の踏み戻しや潅水・排水の調整を、記録の結果に合わせて更新します

誤認の低減とコスト最適化

ネズミ類の食痕や足跡と混在する現場では、ふんの溜まり方や通路形状を総合して判断すると、不要な資材・機器の投入を避けられます。

要するに、定点観察と簡易スコア化を続けるほど、重点対策の場所とタイミングが明確になります。

まとめ:もぐらのふんを正しく理解する

この記事のまとめです。

- もぐらのふんは土粒混じりの小塊で土色に紛れ判別しにくいため注意

- 巣近くの一定箇所でため糞が連続して見つかりやすい傾向が強い場所です

- モグラ塚や地表の盛り上がりと併せて位置や鮮度も総合的に判断する

- 採餌通路は浅く本道は安定し排泄所は巣寄りに設けられる傾向がある

- 根が傷むのは通路の空洞化で誤認に注意が必要となる事例が多いです

- 食害跡や歯形を確認して実行者を特定する足跡や糞の配置も手掛かりにする

- ふんの含水と崩れで土壌の状態が読み取れる潅水や排水調整の判断材料になる

- ふんの虫片は土中生物の多寡の目安になる餌環境や食性の変化も推測できる

- 衛生対応は手袋とマスクで静かに回収する乾燥粉じんを吸い込まないよう注意

- 処理後は工具を洗い周辺を覆土して閉じる作業手順を一定化し再発防止に役立てる

- 通路は踏み戻しや埋め戻しで被害を抑える継続対応で活動圧を下げ侵入を抑制

- 匂い刺激や振動装置は効き方に個体差がある土質や学習で効果にばらつきが出る

- 捕獲は地域の手続きと基準を事前に確認する鳥獣保護制度の適用範囲も要チェック

- 苗定植前に空洞を埋めて根の乾燥を避ける植穴の底を手で均し通気を遮断する

- 記録を続けると重点対策と巡回が最適化できる季節変化や巣位置の推定精度も高まる