タマヤスデとダンゴムシは、どちらも小さく丸まる姿が似ているため、一見すると同じ生き物のように思えるかもしれません。

しかし、実際には分類上の位置づけも体の構造もまったく異なります。

本記事では、タマヤスデの足の数はどうなっているのかという素朴な疑問から始まり、タマヤスデとダンゴムシとはどう違うのか、その見分け方のポイント、さらにタマヤスデと一般的なヤスデとの違いまでを詳しく解説します。

写真がなくても理解できるように、体のつくりや丸まり方、防御の仕組み、生息環境の違いなどを体系的に整理しました。

観察時に注目すべきポイントを押さえておけば、野外での識別や誤認の防止にも役立ちます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 形態と分類の相違点

- 現場で役立つ見分け方と観察ポイント

- 生息環境や食性の違い

- 誤解されやすい害虫イメージと注意点

タマヤスデとダンゴムシの違い

タマヤスデとダンゴムシとはどう違う?

分類の違いと系統関係

タマヤスデの足の数は?

タマヤスデとダンゴムシの見分け方

丸まり方と体の構造差

タマヤスデとダンゴムシとはどう違う?

見分けの核心は、脚の配置と体の区分(どの部分が胸部・腹部に相当するか)、さらに防御姿勢の取り方にあります。

ダンゴムシは甲殻類の一群である等脚類に属し、胸部(ペレオン)を構成する7つの節それぞれに脚が一対ずつ付くのが一般的です。

これに対してタマヤスデは多足類(倍脚綱)で、体の多くの節が二節融合した“二次体節(ディプロセグメント)”となり、一節あたり二対、つまり四本の脚が並びます。

結果として、同じ体長でもタマヤスデのほうが脚の本数が相対的に多く見えやすく、動きは波打つようなリズムになります。

体の終わり方にも明確な違いがあります。

ダンゴムシは胸部の後ろに腹部(プリオン)が続き、尾端には小片が組み合わさった複雑な構造が見られることが多いのに対し、タマヤスデは胴体が連続的に続いたのち、唐突に尾節で終わる単純な輪郭になりやすい特徴があります。

丸まったときの防御姿勢も指標になります。

ダンゴムシはほぼ球状に丸まりつつも、頭部がわずかに外から確認できる場合があるのに対し、タマヤスデは尾節で頭部まで覆い込み、より完全な球形に近づきます。

こうした差異は、落ち葉層での捕食圧や乾燥からの防御といった生態的要請に応じて、それぞれが独立に獲得した適応形質と理解できます(収斂進化の一例)。

分類学的な位置づけも混同しないよう整理しておくと理解が深まります。

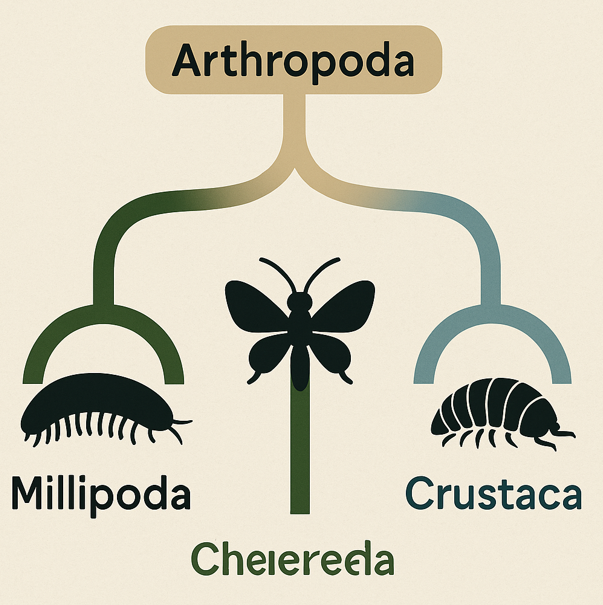

ダンゴムシは節足動物門・甲殻綱・等脚目に位置づけられ、エビやカニと近縁な系統です。

一方、タマヤスデは節足動物門・多足亜門・倍脚綱に属し、同じ多足類でもムカデ(唇脚綱)とは別の系統にあたります。

分類の違いは体の作りに反映され、ダンゴムシの体は甲殻類らしいプレート(外骨格の背板)が重なった印象を与えるのに対し、タマヤスデはより均質で連続的な体節列と多数脚という特徴が前面に出ます。

観察の現場では、次の順番で確認すると誤認が減ります。

まず、腹側をそっと覗き、一つの体節に脚が一対か二対かを確認します。

次に、尾端の形が単純か複雑かを見比べます。最後に、軽い刺激で丸まった際、頭部が完全に覆われるかどうかをチェックします。

これら三つの観点が一致すれば、フィールドでも高い確度で識別できます。

参考として、成虫のダンゴムシは一般に7対(14本)の脚をもち、胸部の各節に一対ずつ配されると解説されています。(出典:カリフォルニア大学統合害虫管理プログラム Pillbugs and Sowbugs)

一方、タマヤスデは多くの体節で一節二対の脚を備えますが、頭部直後や尾部に近い数節のみ一対となる例が知られます。

こうした例外を踏まえつつも、「一節に一対ならダンゴムシ、一節に二対ならタマヤスデ」という見方が、現場での最初の仕分けには有効です。

分類の違いと系統関係

ダンゴムシは節足動物門のうち甲殻綱のワラジムシ目に含まれ、エビやカニに近縁とされます。

タマヤスデは節足動物門多足亜門のうちヤスデ類の系統で、倍脚綱に属します。

進化の出自がまったく異なるにもかかわらず、落ち葉層での生活に適応した結果、いずれも球状に丸まる形態を獲得したとされ、これは収斂進化の典型例として紹介されています。

タマヤスデの足の数は?

タマヤスデは体の中央部の多くの節で一節に二対、すなわち四本の脚が並びます。

一方で、頭部直後や尾部に近い数節では一対のみになる種構造が知られています。

脚の総本数は種類や成長段階で変動しますが、同じ体サイズのダンゴムシより可動脚が多い傾向です。

観察時は腹側から脚の並びを確認すると理解が早まります。

タマヤスデとダンゴムシの見分け方

外見が似ていても、識別は現場での観察手順を押さえれば安定します。

ここでは、形態学の用語を最小限に噛み砕きながら、迷いやすいポイントを順に確認できるよう整理します。

短時間でも判断できる観察順序、丸まったときのチェック法、触角や尾端の違いまで、写真がなくても再現できるレベルでまとめます。

まず最初の基準は脚の配列です。

タマヤスデは多くの体節が二節融合した単位(ディプロセグメント)で構成され、一節に二対、合計四本の脚が並びます。

ダンゴムシは甲殻類の等脚目で、胸部を構成する七つの節それぞれに一対ずつ、合計七対の脚が付くのが一般的です。

この「一節あたりの脚の対数」を見るだけで、多くのケースを振り分けられます。

次に、尾端の輪郭を確認します。タマヤスデは胴の連続がそのまま尾節で終わり、輪郭が単純です。

対してダンゴムシは腹部末端に小片(付属片や尾肢に相当)が組み合わさり、複雑なシルエットになります。

この差は、個体が静止していても観察しやすい指標です。

体表の印象にも差が出ます。

ダンゴムシは甲殻類らしいプレート状の外骨格が重なった質感で、節ごとに甲板の縁取りが強調されます。

タマヤスデは均質で連続的な環節の積み重ねに見え、光沢が高く、つやっとした外観になりやすい傾向があります。

触角はダンゴムシがやや長めで前方に伸ばすのに対し、タマヤスデは短めで太さの変化が少なく、先端の動きも控えめに見えます。

防御姿勢の違いも確かな決め手です。

軽い刺激を与えると、タマヤスデは尾節を回し込み、頭部まで完全に覆った球形に近づきます。

ダンゴムシも球状になりますが、観察角度によっては頭部や前胸部がわずかに外からうかがえることがあり、接合部の段差も残りやすいです。

球の滑らかさと閉じ方の徹底度が、両者の適応戦略の違いを反映しています。

識別の精度をさらに上げるため、腹側の確認が可能なら安全を確保したうえで次の順でチェックすると効率的です。

最初に一節あたりの脚の対数、次に尾端の輪郭、最後に丸まり方の完全性を見ます。

この三段階で、多くの個体が迷いなく分類できます。(出典:カリフォルニア大学統合害虫管理プログラム Pillbugs and Sowbugs)

3ステップ識別フロー(屋外での手順)

- 腹側を斜めから観察し、一節に一対か二対かを確認する

- 尾端の形を横から見て、単純か複雑かを見分ける

- 軽い刺激で丸まり方を見て、頭部が完全に覆われるか確かめる

主要特徴の早見表

| 観察ポイント | タマヤスデ | ダンゴムシ |

|---|---|---|

| 一節あたりの脚 | 二対(多くの節で四本並ぶ) | 一対(胸部七節に一対ずつ) |

| 尾端の輪郭 | 単純な尾節で終わる | 小片が組み合わさる複雑形 |

| 体表の質感 | 連続的で高い光沢 | 甲板が重なるプレート状 |

| 丸まり方 | 頭部まで完全に覆う球形 | 頭部が外から見える場合あり |

| 触角の印象 | 短めで均一太さ | やや長めで前方に伸びやすい |

なお、タマヤスデには頭部直後や尾部近くの数節のみ脚が一対となる例外が知られます。

一方のダンゴムシでも脚の損耗で本数が欠けて見える場合があります。

観察時には単一の指標に依存せず、上記の三要素を組み合わせて総合的に判断すると、誤認のリスクを下げられます。

丸まり方と体の構造差

どちらも防御姿勢として丸まりますが、形は微妙に違います。

タマヤスデは球に近い完全な球形を作りやすく、前胸部が目立つバランスになります。

ダンゴムシはほぼ球形ですが、腹部側の隙間や頭部の位置がわずかに確認できることがあります。

体節構造も影響しており、ダンゴムシは胸部と腹部の区別が明瞭、タマヤスデは胴体の連続性が高く、尾節で切れるように終わります。

主要ポイント比較表

| 観点 | タマヤスデ | ダンゴムシ |

|---|---|---|

| 系統 | 多足類(倍脚綱) | 甲殻類(ワラジムシ目) |

| 脚の配置 | 一節に二対(前後数節は一対) | 一節に一対 |

| 尾端 | 単純な尾節で終わる | 複雑に分かれた尾部 |

| 丸まり方 | 頭部まで完全に覆う球形 | 頭部が外から見えることがある |

| 生息 | 森林の落ち葉層・朽木下など | 森林〜都市部の地表・石下など |

タマヤスデとダンゴムシの違いを深掘り

タマヤスデとダンゴムシの生息環境の違いは?

タマヤスデは何を食べる?

タマヤスデは害虫?

タマヤスデと普通のヤスデの違いは?

タマヤスデとダンゴムシの生息環境の違いは?

両者とも湿り気のある落ち葉層や朽木の裏などでよく見つかります。

ただし分布の濃さには差が出やすく、ダンゴムシは公園や庭、コンクリート縁のすき間など人の生活圏にも普通に見られます。

タマヤスデは森林性がやや強く、倒木や厚いリター層のある場所で出会う機会が増えますが、都市部でも樹木が多い神社や緑地で観察されることがあります。

夜間や雨上がりに活動が増える点は共通し、観察のタイミングを選ぶと見つけやすくなります。

タマヤスデは何を食べる?

タマヤスデは腐食食性で、落ち葉や朽木に付いた微生物や菌類、分解が進んだ植物質を主に食べます。

地表の栄養循環に関わり、落ち葉を細かく砕く役割を担うと考えられます。

飼育下では乾燥落ち葉や柔らかい朽木、きのこの一部を口にする例が知られ、強い肉食性は示しません。

新鮮な生葉よりも、分解の進んだ植物片を選ぶ傾向があり、自然下での清掃係という位置づけで理解すると、生息環境での役割がイメージしやすくなります。

タマヤスデは害虫?

屋外で集中的に発生して人の生活に影響するケースは一部に限られます。

多くのタマヤスデは森の地表で静かに暮らし、人や作物に直接の被害を与える例は一般的ではありません。

刺激を受けると体表の腺から刺激物を出す種類があり、昆虫学の解説書ではシアン化合物やヨード様物質を含む分泌液があるとされています。

この液が皮膚や目につくと痛みや炎症を生じることがあるという情報がありますので、素手で強く握らない、目を触らない、水で洗い流すなどの基本的な扱い方が無難です。

住宅周辺での侵入が気になる場合は、落ち葉をためない、基礎周りの隙間を減らすといった環境整備が対策になります。

タマヤスデと普通のヤスデの違いは?

丸くなるという同じ防御行動でも、仕組みと体づくりは大きく異なります。

ここで扱うタマヤスデは、短い胴体と少ない体節数、球状に閉じ切るための専用のロック機構(背板の縁や頭部・前胸部の被甲構造)をもつグループです。

これに対し、一般的なヤスデ(ここでは渦巻き状や弓なりに丸まるタイプの総称)は胴が細長く体節数が多く、腹面を内側に巻き込んで柔らかい部分を守る方式で、完全な球にはなりません。

どちらも倍脚綱で多くの体節に二対の脚を備えますが、防御戦略に合わせて体の比率や外骨格の形状が最適化されています。

タマヤスデは、体節ごとの背板(背面の硬いプレート)が外縁でせり出し、閉じた際に隙間をほぼ消す設計になっています。

尾側の節(尾節)は頭部側と噛み合う形で面をつくり、頭部を完全に覆い隠せます。

結果として、捕食者に掴まれてもこじ開けにくい、滑らかな球体になります。

一方、普通のヤスデは背板の縁がそれほど張り出さず、体全体が円筒形に近いため、主にコイル状に巻いて腹面や脚を内側に収めます。

ロックはせず、筋力と体節の重なりで形を保持するため、外形は楕円や渦巻き状にとどまります。

形態的な輪郭も見分けの糸口になります。タマヤスデは「短く太い」「断面が厚い」外観で、体長のわりに体高が高く、背面が滑らかに丸いのが一般的です。

普通のヤスデは「細長く均一」「環節が連なる」シルエットで、体長に対して体高は低めです。

腹側から見ると、どちらも多くの節に二対(四本)の脚が並びますが、タマヤスデのように球状防御へ特化した群では、前方の数節と後方の数節に構造的な特化(閉鎖時の噛み合わせや可動範囲の拡大)が見られます。

行動や生態の文脈でも差が出ます。

タマヤスデは落ち葉層や朽木の裏など、微気候が安定した場所で静的に生活し、危険が迫ると素早く球状になって化学防御(体表腺の分泌)と物理防御(硬い球)を組み合わせます。

普通のヤスデは同様に腐食食性ですが、細長い体を活かして落ち葉層の隙間や土壌中へ素早く潜り、コイル状防御と移動回避を併用します。

いずれの群でも刺激物質を分泌する種類がありますが、タマヤスデは球状で分泌液を保持しやすく、外敵の接触部位に効率よく作用させられる点が戦略上の違いです。

観察時には、次の順序で確認すると誤認を減らせます。

まず、体型が短く球形に近いか細長いかを俯瞰します。

次に、軽い刺激で完全な球に閉じ切るか(頭部まで見えなくなるか)を見ます。

最後に、背板の縁がかみ合うように閉じているか、渦巻き状の巻き込みで形を保っているかを横から確かめます。

これらがそろえば、写真がなくても安定して区別できます。

下表は、現場での識別ポイントを要約したものです。

| 観点 | タマヤスデ | 普通のヤスデ |

|---|---|---|

| 防御姿勢 | 完全な球状に閉じる(頭部を覆う) | 渦巻き・弓なりで腹面を内側へ |

| 体型 | 短く太い、体高が高い | 細長い円筒形、体高が低い |

| 背板形状 | 外縁が張り出しロック機構を形成 | 縁の張り出しは控えめでロックなし |

| 脚の基本 | 多くの節で二対(四本) | 多くの節で二対(四本) |

| 主要戦略 | 物理的密閉+化学防御の併用 | コイル防御+潜り込みによる回避 |

球状防御に特化した群(タマヤスデや巨大タマヤスデ類)は世界的にも独立して進化しており、渦巻き型の一般的なヤスデとは異なる適応路線をとってきました。

基礎的な形態と防御様式の違いを押さえることで、フィールドでも落ち着いて識別できます。

参考として、学術館の概説では、球状になるグループ(タマヤスデ類)が完全な球を形成できるのに対し、多くのヤスデはコイル状の防御にとどまると解説されています。

タマヤスデとダンゴムシの違いはここ!脚の数や体の構造の見分け方:まとめ

この記事のまとめです。

- 分類は多足類と甲殻類で系統が異なることを理解する

- 一節あたりの脚数がタマヤスデは二対で識別に有効

- ダンゴムシは一節に一対の脚で腹部が明瞭に区別できる

- タマヤスデは尾節で頭部まで覆い完全な球に近づく

- ダンゴムシは丸まっても頭部が外から見えることがある

- 尾端の形が単純ならタマヤスデ複雑ならダンゴムシに近い

- 生息はタマヤスデが森林寄りダンゴムシは都市にも多い

- タマヤスデの食性は腐食食性で落ち葉や朽木を選びやすい

- タマヤスデの分泌液は刺激性があり扱いは丁寧に行う

- 普通のヤスデは渦巻き状に丸まり球形にはならない傾向

- 丸まり方と体節構造を合わせて観察すると誤認が減る

- 観察は雨上がりや夜間が見つけやすく安全な範囲で行う

- 住宅周りでの予防は落ち葉管理と隙間対策が効果的

- 比較表の要点を現場で思い出せば識別が安定する

- タマヤスデとダンゴムシの違いは脚と尾端を見るのが近道