「ネズミは本当にチーズが好きなのか?」という疑問を抱いた方は少なくありません。

多くの映画や漫画では、ネズミがチーズを追いかける描写が当たり前のように登場します。

そのため、「ネズミ=チーズ」の組み合わせを、なぜ?と思うこともなく自然と定番のイメージとして定着しているのです。

しかし実際には、ネズミの食性や嗜好は私たちが思っているよりも複雑で、チーズが特別な好物であるとは限りません。

本記事では、「ネズミ=チーズ好きのイメージが定着したのはなぜ?」という疑問の答えとなる文化的な影響や過去の保存環境、ネズミの嗅覚や行動の特徴、さらに実験データに基づいた事実をもとに、その関係性を詳しく紐解いていきます。

ネズミの種類ごとの違いや、日本人が抱く印象とのギャップについても丁寧に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ネズミがチーズを好むというイメージの由来

- 実際のネズミの食性とチーズへの嗜好の違い

- ネズミの種類ごとの食べ物の好みの違い

- アニメや文化的演出による誤解の広がり方

ネズミはチーズをなぜ好むとされるのか?

映画や漫画の影響による誤解

ネズミの嗅覚とチーズの匂い

実際の好物はチーズとは限らない

種類によって好みが異なる理由

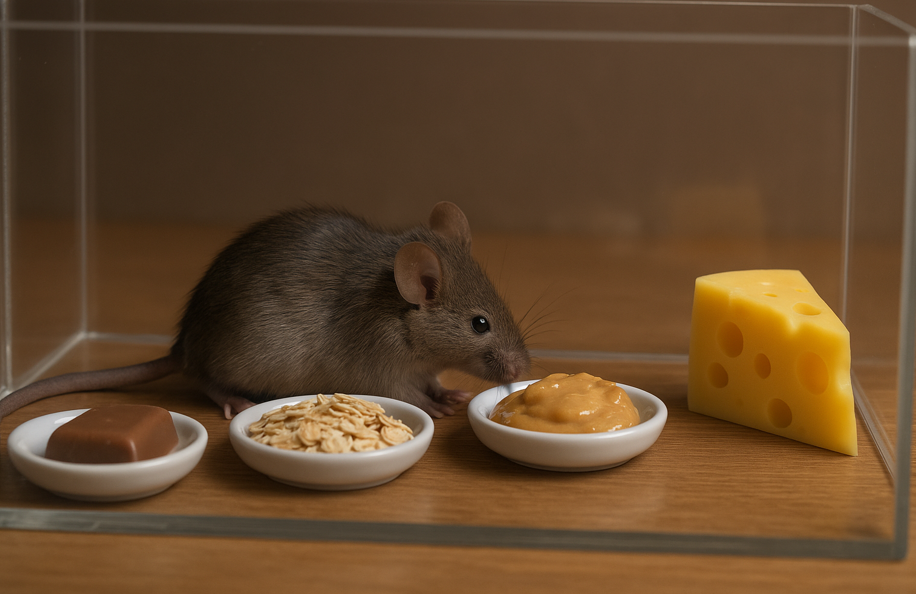

実験データで見るネズミの食性

映画や漫画の影響による誤解

ネズミがチーズを好むというイメージは、多くの映画や漫画によって定着したものです。古くから描かれてきたアニメや絵本では、ネズミが穴の中から顔を出してチーズをくわえるシーンが頻繁に登場します。これにより、ネズミ=チーズ好きという認識が人々の中に根強く残るようになりました。

しかし、これはあくまでフィクションの中での描写であり、実際のネズミの食生活を正確に表しているわけではありません。視覚的にインパクトのあるチーズを用いることで、キャラクターの行動がより印象に残りやすくなるという演出上の都合が背景にあります。黄色いチーズの形状や色味は、アニメーションの中でも映えるため、ネズミと組み合わせることで視覚的な分かりやすさが生まれるのです。

つまり、チーズを狙うネズミの描写はストーリー性や面白さを強調するための表現であり、現実とは異なる部分が多く含まれているという点を理解しておく必要があります。

ネズミの嗅覚とチーズの匂い

ネズミは嗅覚が非常に発達しており、食べ物の匂いにはとても敏感です。人間よりもはるかに強い嗅覚を持つため、わずかな匂いの変化にもすぐに反応します。これにより、食べ物を効率よく見つけ出す能力に長けているのです。

では、チーズの強い匂いがネズミを引き寄せるのかというと、必ずしもそうとは限りません。確かに発酵食品であるチーズは独特の匂いを発していますが、それがネズミにとって「好ましい匂い」であるとは断定できません。むしろ種類によっては、匂いが強すぎて避けるケースすらあります。

一方で、ネズミはピーナッツバターや穀物、果物などの甘い香りにも強く引き寄せられることがわかっています。このことから、ネズミがチーズの匂いを特別に好むというより、嗅覚を頼りにさまざまな匂いの中から食べ物を選んでいるというのが実態です。

実際の好物はチーズとは限らない

ネズミの好物は必ずしもチーズとは限りません。実際には、ネズミの食性は非常に幅広く、雑食性であることが特徴です。野生のネズミは、穀物、果物、種子、昆虫などを食べて生活しています。

例えば、人家に出没するドブネズミやクマネズミは、人間の残した食べ物を狙ってやってきますが、その中でも特に糖分や脂質の高い食品を好む傾向があります。パンやお菓子、ナッツ類などがその代表例です。これらは高カロリーでエネルギー効率が良く、繁殖や活動のために必要な栄養を効率よく摂取できるからです。

また、チーズの中でも発酵が進んで匂いの強いものは、ネズミにとって逆に避けたい対象となることもあります。したがって、「ネズミがチーズを好む」というイメージは実際の食性とは一致しておらず、必ずしもチーズが一番の好物であるとは言えません。

種類によって好みが異なる理由

ネズミには複数の種類が存在し、それぞれの種類によって食べ物の好みや行動パターンが大きく異なります。代表的な種類としては、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミなどがあり、それぞれの生息環境や生活習慣に応じて異なる食性を持っています。

例えば、ドブネズミは下水やゴミ捨て場などの湿った場所に生息するため、動物性たんぱく質や油分の多い食品を好む傾向があります。これに対して、クマネズミは高い場所や屋根裏などに住むことが多く、果物や穀物など、植物由来の食べ物を好むことが知られています。

このように、種類ごとの生態の違いが食べ物の好みに直結しています。そのため、一括りに「ネズミがこれを食べる」と断定するのは適切ではなく、それぞれの種類や環境に応じて適切な対策を講じる必要があるのです。

実験データで見るネズミの食性

ネズミの食性については、複数の実験データによって客観的に分析されています。特に動物行動学や農業研究の分野では、ネズミの好む餌やその選び方についてさまざまな実験が行われています。

ある研究では、ネズミに複数の食品を与えて選ばせる実験が実施されました。その結果、ピーナッツバター、チョコレート、穀物系の餌がチーズよりも高い選択率を示したという報告があります。また、ネズミがチーズを選んだ場合でも、それは「ほかに選択肢がない」状況に限られていることが多く、選択肢が広がれば他の食品を選ぶ傾向が強まるという結果になっています。

これらの実験データから読み取れるのは、ネズミの食性は極めて柔軟であり、必ずしもチーズを好むわけではないという事実です。したがって、ネズミ対策や誘引には、チーズに固執するよりも、より効果的な餌を選定することが重要になります。

ネズミ チーズ なぜ定番イメージになった?

欧米文化におけるチーズの存在感

アニメーション作品の演出効果

昔の保存環境とネズミの行動

日本人が抱くネズミとチーズの印象

誤解から生まれた現代のキャラクター像

欧米文化におけるチーズの存在感

欧米では、チーズは日常生活に深く根付いた食品であり、多くの家庭で日常的に消費されています。フランスやイタリア、ドイツなどでは、チーズは単なる食材ではなく、食文化そのものを象徴する存在です。朝食や昼食の一部として食べられるだけでなく、ワインと共に楽しむ場面や、デザートとして提供されることもあります。

このような文化背景があるため、欧米ではチーズが豊富に家庭内に置かれていることが多く、保存の際にネズミに狙われる機会もあったと考えられます。特に冷蔵設備が発達する以前は、チーズのように保存性のある食材が常温で放置されることも多く、それをネズミが食べに来るという現象が実際に発生していました。

こうした実体験や生活の中での自然な接点が、ネズミ=チーズというイメージの形成に繋がっていった可能性は否定できません。つまり、欧米文化の中でのチーズの位置づけが、ネズミとチーズの関係性を象徴的に描く土壌をつくっていたとも言えるでしょう。

アニメーション作品の演出効果

アニメーション作品においては、キャラクターの特徴を視覚的に強調するための演出が多用されます。その中でも、ネズミがチーズを追いかけるシーンは、視聴者にわかりやすく、ユーモラスに見せるための典型的な手法です。特に子ども向けの作品では、キャラクターが何を好んでいるのかを明確に示すことが求められるため、黄色くて目立つチーズは非常に効果的な小道具となります。

また、チーズには穴が開いている種類もあり、それが「面白い見た目」としてアニメーションの中で印象に残りやすいのです。視覚的なインパクトに加えて、「ネズミ穴」と「チーズ穴」が対になって描かれることで、ストーリーとしての整合性や流れもつけやすくなります。

このように、ネズミがチーズを追いかける構図は、物語を簡潔に伝えるための記号的な演出にすぎず、必ずしも現実の行動や嗜好を反映しているわけではありません。視覚的なわかりやすさとストーリー展開のしやすさという点から、チーズはアニメーションの中で多用されてきたのです。

昔の保存環境とネズミの行動

冷蔵庫が普及する以前の時代には、食品の保存は現代よりもはるかに難しく、多くの食材が常温で保管されていました。このような状況では、食べ物の匂いが周囲に漏れやすく、ネズミなどの小動物にとっては簡単に見つけられる格好の餌となっていたのです。

中でも、チーズは発酵食品であるため、独特の匂いを発します。その匂いが室内に広がることで、ネズミに気づかれる可能性も高くなります。実際に、棚の上や台所の隅に置かれたチーズにネズミが集まるといった事例は、過去には日常的に起きていたとされます。

こうした過去の経験が「ネズミはチーズが好き」という認識に繋がったと考えられます。ただし、これはチーズに限った話ではなく、パンや穀物、果物なども同じように狙われていました。つまり、保存環境の不十分さが、ネズミの行動を誘発していたという点が重要であり、特定の食材が特別好まれていたとは限らないのです。

日本人が抱くネズミとチーズの印象

日本人にとって、ネズミとチーズの組み合わせは、どちらかというとアニメや海外映画などを通じて知るイメージに過ぎません。日常生活の中でネズミがチーズをかじっている様子を目にする機会はほとんどなく、多くはメディアやキャラクター表現による印象が先行しています。

特に昭和から平成にかけて放送されたアニメの影響は大きく、そこに登場するネズミのキャラクターが「チーズが好き」とされていることが、視聴者の記憶に強く残っています。日本の家庭では欧米ほどチーズが一般的ではなかったにもかかわらず、ネズミとチーズのセットが視覚的に面白いという理由で定着していったのです。

このように、日本人が抱くイメージはあくまで視覚情報や物語の演出から構成されており、実際のネズミの生態や好みとは一致していません。言い換えれば、文化的な刷り込みによって定着した印象に過ぎないとも言えるでしょう。

誤解から生まれた現代のキャラクター像

ネズミがチーズを好むという誤解は、やがて現代のキャラクター設定にも影響を与えるようになりました。たとえば、有名なアニメキャラクターやマスコットなどでは、チーズを片手に持つネズミが頻繁に描かれています。これは、キャラクターの「かわいらしさ」や「個性」を強調するための工夫として広まったものです。

また、チーズが黄色くて視認性が高いため、グッズやイラストなどのデザインにも使いやすく、ネズミのモチーフと組み合わせることで商品としての魅力も高まります。その結果、実際にはネズミがチーズを特別好むわけではないにもかかわらず、チーズを持ったネズミが「定番の姿」として多くの場面で定着してしまいました。

こうして作られたキャラクター像は、さらに新しい作品や商品に引用されることによって拡散され、イメージとしての信憑性が高まっていきます。このような循環によって、誤解が修正されるどころか、より強固なステレオタイプとして残っているのが現状です。

ネズミ=チーズ なぜ定番のイメージとなったのかを総括する

この記事のまとめです。

- ネズミがチーズ好きという印象は映画や漫画による演出の影響

- 黄色く目立つチーズはアニメでの視覚的効果に優れていた

- ネズミの嗅覚は優れているがチーズだけに引き寄せられるわけではない

- チーズの強い匂いを嫌うネズミも存在する

- ネズミはピーナッツバターや果物など甘い匂いにも強く反応する

- 実際のネズミの好物は糖分や脂質の多い食品である

- 野生のネズミは雑食性でありチーズに限定されない

- ネズミの種類によって食性や好みは異なる

- ドブネズミは動物性食品を好みクマネズミは植物性を好む傾向がある

- 実験ではネズミはチーズより他の食品を選ぶ傾向が強い

- 欧米ではチーズが一般家庭に多くネズミが近づく機会があった

- 冷蔵庫がなかった時代は常温のチーズがネズミに狙われやすかった

- 日本ではアニメや映画からネズミとチーズの印象が広まった

- チーズを持つネズミのキャラクターが視覚的に親しまれた

- 誤解が広まったことでネズミ=チーズのイメージが定着した

関連記事

- ネズミは屋根裏で何してる?放置する危険性と防止対策まとめ

- チンチラは猫?ネズミ? 見た目と歴史と混同しやすい理由とは

- ネズミを食べる動物はどんな種類?生態や人間との関係を徹底解説

- 野良猫・飼い猫がネズミを持ってくるのをやめさせる具体的方法

- ネズミに粘着シートから逃げられた時の対処法と効果的な設置法

- ネズミが食べ物ないのに住みつく家の特徴とリスクを徹底解説

- 新築でもネズミが出る原因と侵入経路と効果的な防鼠対策まとめ

- ネズミが出る家は終わり?見直すべき環境と再発防止の具体的方法

- ネズミが走り回る 理由から学ぶ 侵入経路の見つけ方・防ぎ方

- ネズミがかじった跡の袋の素材別の被害と効果的な再発防止方法

- 庭にネズミの死骸はなぜ見つかる?考えられる原因と注意点まとめ