冬の庭で姿を見かけなくなる生き物の代表として、思い浮かぶのがナメクジです。

ところが、ナメクジが冬眠する実態は想像より複雑で、ナメクジは冬眠するのかと疑問を抱く方もいれば、寒い時期でも動くのかと不安になる方も少なくありません。

本記事では、低温下で代謝を落として過ごす基本的なしくみから、地域や住環境によって行動が変わる理由までを丁寧に解説します。

特に、ナメクジは冬眠しないでも越冬できるのかというポイントについては、外気温と湿度、風当たりがつくる微気候の視点でわかりやすく整理し、暖かい日や雨上がりに一時的に活動するケースも含めて理解を深めていただきます。

あわせて、春の発生源になりやすい場所を見分けるコツとして、庭や鉢での隠れ場所を減らす方法を具体的な手順とともに紹介し、落ち葉や鉢皿、レンガの目地など日常管理で差がつくポイントを実践的に示します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ナメクジの冬季行動と越冬メカニズム

- 冬に見かける理由と主な隠れ場所の見分け方

- 自宅でできる非薬剤の予防と管理

- 見つけたときの安全な対処と衛生上の注意

ナメクジは冬眠するかの基礎知識

ナメクジは冬眠する?

ナメクジは冬眠しないでも越冬できる?

ナメクジが冬眠する場所の条件

ナメクジは夏眠もする?

ナメクジとカタツムリの違い

冬眠期の活動と食害の傾向

ナメクジは冬眠する?

低温期のナメクジは、体内の代謝を大幅に抑える低代謝状態へ移行し、行動が著しく鈍くなります。

この状態は完全な無反応というより、環境条件に応じて断続的に覚醒・摂食を繰り返す休眠に近い様相を示します。

特に日中でも地温が下がりにくい浅い土中や落ち葉層、鉢やレンガの下といった暗く湿った微小環境では、外気が低い日でも体表の乾燥を避けながら省エネで越冬しやすくなります。

冬期の出現頻度は地域差が大きく、温暖な沿岸部や都市部のヒートアイランド周辺、建物の基礎付近などでは、夜間の地表温がプラス域に保たれる時間帯が長いため、完全停止に至らずに不定期の活動を続ける個体が見られます。

雨上がりや放射冷却の弱い曇天の夜は、越冬中でも移動と摂食が再開されやすいタイミングです。

逆に、放置された落ち葉や苔に富む場所、鉢皿の裏などは「越冬温床」になりやすく、春先の発生源にも直結します。

行動学的には、越冬期でもナメクジは強い乾燥回避性を保ちます。

体表の粘液は水分保持と移動の両面を担うため、風が当たらず湿潤が維持される環境ほど長く留まりやすくなります。

園芸の現場では、表土1〜2cm程度の浅い層にある空隙や落ち葉下から個体や卵が見つかることが多く、冬の見回りや土ならしで露出した卵は鳥類などに捕食されやすくなるため、被害抑制につながることがあります。

越冬中でも被害が出る対象は限定的ではありません。

柔らかい新芽や葉、花弁、または外壁・階段などに生じた苔や地衣類も摂食対象になり得ます。

冬は生育が緩慢な植物が多く、ひと口の損傷でも見映えや生育に与える影響が相対的に大きくなるため、被害箇所が集中しやすい「隠れ場所の近傍」を優先的に点検するのが合理的です。

活動温度域や生理耐性は種や個体の状態によって幅がありますが、一般的には地表が結氷しにくい環境ほど行動が残存しやすく、地温・湿度・風当たりの三条件が休眠の深さを左右します。

要するに、冬期のナメクジ対策は「完全停止を前提にしない」「越冬に使われる微小環境を減らす」の二点が核になります。

夜間や雨上がり直後の短時間パトロール、落ち葉や不要な敷材の整理、鉢の底上げなど、環境側の調整を組み合わせることで、春の立ち上がり時の個体密度を現実的に下げられます。

なお、園芸害虫の管理指針では、寒冷時は多くの地域でナメクジやカタツムリが表土中で冬眠し、温暖地域では通年活動が続く場合があると解説されています(出典:University of California Statewide IPM Program「Snails and Slugs Management Guidelines)

ナメクジは冬眠しないでも越冬できる?

越冬のあり方は一様ではなく、周辺環境がつくる微気候に大きく依存します。

暗くて風が当たらず、常にしっとりした場所は、外気が低温でも極端に冷え込みにくく、ナメクジの体表からの水分蒸散を抑える効果があります。

典型例は、表土1〜2cmの浅い土中や落ち葉層、鉢やレンガ・敷石の下、建物の基礎や階段のすき間などです。

これらは保温・保湿性の高いマイクロハビタットとして機能し、深い休眠に入らずとも代謝を落とした省エネ状態を保ちながら、条件が緩むタイミングだけ短時間活動するという越冬パターンを可能にします。

屋外でも、地温が外気温より遅れて変化する熱慣性や、地面近くの境界層で風が弱まる影響により、体表の乾燥と冷却が同時に進みにくい場面があります。

都市部のヒートアイランド、基礎コンクリートやブロック塀の蓄熱、屋外機器の下の微妙な暖かさなども相まって、夜間にプラスの地表温が維持される時間帯が生じやすくなります。

このような環境では、完全停止の冬眠ではなく、断続的に移動や摂食を繰り返す「休眠に近い越冬」が成立しやすくなります。

半屋内空間も見逃せません。勝手口周辺、屋根付きのポーチ、物置の床下、ベランダの鉢皿裏などは、屋外より乾燥と低温のストレスが弱く、外気温が低くても粘液による体表保護が保ちやすい場所です。

特に鉢と地面が密着しているケースは、底面のわずかな空隙が年間を通じてねぐら化しやすく、冬でも活動再開の起点となります。

鉢はポットフィートで底上げし、鉢皿はこまめに乾燥させると、マイクロハビタットとしての魅力が低下します。

越冬の可否を左右するのは温度だけではありません。

ナメクジは乾燥に極めて弱いため、湿度が高い環境であれば低温下でも体水分を保てる一方、風が強く乾く場所では温度がやや高くても活動が続きにくくなります。

つまり、温度・湿度・風当たりの三条件が、休眠の深さと活動の断続性を決める鍵になります。

雨上がりや曇天で放射冷却が弱い夜は、この三条件が同時にそろいやすく、真冬でも短時間の移動・摂食が観察されやすいタイミングになります。

地域差も考慮が必要です。温暖沿岸部や都市部では、地表が結氷する期間が短く、建造物や舗装体の蓄熱の影響も受けるため、冬期も散発的な活動が見られます。

内陸の寒冷地では、落ち葉や浅い土中などでより長い低代謝期を過ごす傾向が強くなりますが、それでも日中の気温上昇や降水直後に限って出現する個体は珍しくありません。

以上のように、越冬の形は「完全停止から断続活動までのグラデーション」であり、地域と住環境に応じて幅があると理解すると対策が立てやすくなります。

越冬の有無を二択で捉えるより、庭や鉢の中に潜む微気候をどう変えるかが効果に直結します。

落ち葉や敷材が厚く溜まる場所を薄くする、鉢底を浮かせて通気させる、レンガ目地やタイル下の堆積有機物を取り除いて乾きやすくする、といった環境調整で「深い休息と断続活動のどちらも成立しにくい場」を増やすことが、春の立ち上がりの個体密度を下げる近道になります。

なお、園芸害虫管理の一次情報でも、温暖地域では冬も活動が継続しうる一方、寒冷期は多くの個体が表土中などで冬を越すと整理されています。(出典:University of California Statewide IPM Program「Snails and Slugs Management Guidelines)

ナメクジが冬眠する場所の条件

休眠を支える条件は暗さ、湿り気、風の当たりにくさの三つです。

典型的には、落ち葉の下、鉢やレンガの下、タイル・敷石のすき間、朽木の内部、浅い土中などが挙げられます。

これらの場所は日中の乾燥と夜間の冷え込みを緩和し、体表の水分を保つのに適しています。

鉢皿の裏やプランター底面の溝、屋外機器の下のスノコなど、人為的な微小空間も好まれます。

冬に備えた見回りでは、これらの条件がそろうポイントから順に確認すると効率的です。

ナメクジは夏眠もする?

ナメクジは乾燥と高温にも弱く、夏には活動を抑える夏眠に入ることがあります。

乾燥を避けて粘液で体表を保護し、涼しく湿った物陰で過ごす傾向が強まります。

結果として、夏と冬で似た場所が休息地になりやすく、季節を問わず同じポイントの管理が対策の要になります。

夏眠と冬眠の比較表

| 項目 | 冬季(冬眠) | 夏季(夏眠) |

|---|---|---|

| 主因 | 低温 | 乾燥と高温 |

| よくいる場所 | 落ち葉下・浅い土中・鉢や石の下 | 同左+北側の日陰・散水設備周り |

| 行動 | 極端に鈍化し断続的に活動 | 昼間停止し夜間に限定的活動 |

| 管理の要点 | 隠れ場所の除去と点検 | 湿りがちポイントの乾燥化 |

ナメクジとカタツムリの違い

両者は陸生の腹足類で近縁ですが、最も大きな違いは外殻の有無です。

カタツムリは殻で乾燥と捕食者から身を守れる一方、殻の維持にカルシウムが必要です。

ナメクジは殻が退化して狭い隙間に侵入しやすい反面、乾燥により依存するため湿った環境を好みます。

いずれも夜行性が強く、粘液で移動と体表保護を行います。

比較表:ナメクジとカタツムリ

| 項目 | ナメクジ | カタツムリ |

|---|---|---|

| 殻 | なし(内在化・退化) | あり(外殻) |

| 乾燥耐性 | 低い | 殻で相対的に高い |

| 侵入性 | 高い(細隙へ侵入) | 低い |

| 休眠傾向 | 冬眠・夏眠ともにあり | 冬眠・夏眠ともにあり |

| 管理の焦点 | 隠れ場所と湿気管理 | 食痕と殻の残骸確認 |

冬眠期の活動と食害の傾向

寒冷期でも条件がそろえば活動は完全には止まりません。

夜間の放射冷却が弱い日や、建物の基礎・レンガ・敷石が蓄えた熱で周囲がわずかに暖まる場所では、短時間の摂食行動が再開されます。

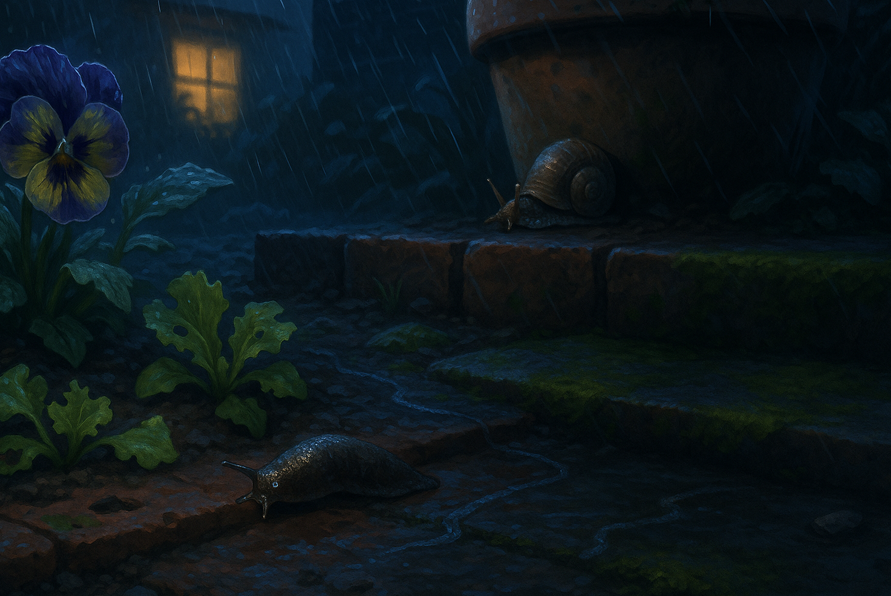

対象は柔らかい組織が中心で、芽出し中の宿根草や冬期に新葉を展開する草花、ビオラやパンジーなどの花弁、レタスやハーブの幼葉などに、欠けや孔あき、レース状の食痕が点状に現れるのが典型です。

外構では、外壁やポーチ階段、ブロックの目地に生えた苔や地衣類を舐め取ったような摩耗痕が連続して見られることもあります。

発生位置には偏りが生じやすく、落ち葉の下や鉢・レンガの下面、タイル下などの暗湿所から数十センチ以内に食害が集中する傾向があります。

これは越冬時の移動半径が小さく、体表の水分喪失を避けるために隠れ場所の近くで摂食を済ませようとする行動学的な性質に由来します。

粘液の乾きにくい導線を選ぶため、敷石の継ぎ目、立ち上がりの陰、縁石内側の土際といった「風が抜けにくい薄暗い筋」に沿って移動痕が残る点も特徴です。

活動のトリガーは、気温・湿度・風当たりの三条件の重なりです。

雨や霧で湿度が高く、風が弱く、地表温が外気よりわずかに高い状況では、冬でも粘液による体表保護が保持されやすく、短距離の移動と摂食が成立します。

特に雨上がりの夜間から明け方にかけては、粘液の乾燥リスクが小さく、足跡の銀筋も確認しやすいため、早朝の巡回は被害の早期発見に向いています。

反対に、乾いた強風や急激な放射冷却がある夜は、隠れ場所から出にくく、被害は抑えられます。

冬期特有の被害見え方にも留意が必要です。低温で植物の再生速度が落ちているため、小さな欠損が長く残って目立ちます。

さらに、日中の乾燥で食痕の縁が縮れ、虫害や生理障害と混同されることがあります。

判別の目安として、夜間や早朝に葉裏・株元に潜む個体や、滑らかな銀色の移動痕、点在する小孔の集合が確認できれば、ナメクジ関与の可能性が高まります。

対策は、加害の直近動線と越冬ねぐらの同時管理が効果的です。

具体的には、落ち葉層を薄く保ち、鉢底を数センチ浮かせて風を通し、レンガや敷石の目地に溜まった有機残渣を取り除きます。

夜間に集まりやすい板片や段ボールを湿った場所へ仮設し、翌朝に裏返して回収する方法は、冬期でも再現性が高い簡易手段です。

被害が続く場合は、障壁としての銅テープを清潔に保ちながら設置し、雨や泥で被覆された際は拭き取りや貼り替えを行うと機能が持続します。

園芸害虫管理の一次情報では、冷涼で湿った条件下で活動と摂食が促進され、隠れ場所近傍での被害が出やすいことが整理されています。

行動のピークが夜間から早朝に偏ることもあわせて示されており、点検の最適タイミングと被害分布の理解に役立ちます。

早朝点検のチェックリスト

- 夜露や雨上がりの翌朝に、株元と葉裏を優先的に確認する

- 落ち葉の縁と鉢・レンガの下面を順番にめくる

- 銀色の筋や小孔の集合を見つけたら近接範囲を重点探索する

- 見つけた個体は手袋やピンセットで回収し密封廃棄する

植物別の冬期リスク例

| 植物群 | 典型的な被害部位 | 傾向 |

|---|---|---|

| 冬咲き草花(ビオラ等) | 花弁の縁と中心部 | レース状の齧り跡が点在 |

| 冬野菜・ハーブ(レタス等) | 若葉・中心芽 | 丸い孔と縁の不整形欠損 |

| 地被・苔・地衣類 | 面状の削取痕 | 外構の階段・目地で顕著 |

以上のポイントを押さえると、冬でも発生しうるスポット被害を早期に見つけ、越冬個体の行動を先回りして抑え込みやすくなります。

ナメクジ 冬眠対策

冬眠中のナメクジを見つけた際の対処法

庭や鉢での隠れ場所を減らす方法

薬剤に頼らない管理と見回り

冬眠中のナメクジを見つけた際の対処法

休眠中の個体を動かす際は、素手で触れない配慮が求められます。

自治体の衛生情報では、粘液や体表に触れた後の手洗いの徹底が推奨されているとされています。

取り除く場合は使い捨て手袋やピンセットを用い、密封できる袋に入れて廃棄します。

屋外なら、日中乾燥する場所に出して自然乾燥させる方法もありますが、周辺に持ち出して再侵入の原因を作らないよう管理場所内で完結させる方が無難です。

休眠塊が複数見つかったときは、周辺の落ち葉や敷材の層を一時的に薄くし、通気を確保します。

これにより再集合を抑えられます。

誘因トラップを併用するなら、集まりやすい板片を置いて日中に裏返して回収する方法は再現性が高い手段です。

安全と衛生に関する補足

公的機関の注意喚起では、ナメクジやカタツムリを扱った後の飲食を避け、手洗いを済ませることが基本とされています。ペットや小児の手の届く場所に放置しないことも大切です。

庭や鉢での隠れ場所を減らす方法

隠れ場所の管理は、季節を問わない予防の土台です。

まず、落ち葉は植物の状態を見ながら定期的に除去し、低木の株元に厚く堆積させないようにします。

常に湿る株元は温床になりやすいため、枝葉が地面まで垂れ込む樹種では、通気を邪魔しない範囲の軽い枝整理が効きます。

鉢やプランターは、底面が地面に密着しないようにポットフィートやレンガで数センチ浮かせ、鉢皿は可能なら撤去または毎日乾かします。

レンガや敷石の目地は、堆積した土や苔をブラシで掻き出して乾きやすくしておきます。

屋外機器の下やスノコは点検頻度を上げ、溜まった落ち葉や藻類をこまめに取り除くと効果が持続します。

薬剤に頼らない管理と見回り

非薬剤の管理は、環境負荷を抑えつつ再発を減らすのに有効です。

基本は夜間または雨上がり直後の見回りで、動いている個体を確実に回収することです。

板や段ボールを湿った地面に一晩置くと集まりやすく、翌朝の回収効率が上がります。

銅テープは障壁として利用されますが、表面が汚れると効果が落ちるため、貼りっぱなしにせず定期清掃が前提です。

ビールを用いた誘引容器は身近な材料で作れますが、他の昆虫も誘う可能性があり、容器や内容物の処理に抵抗を感じる方には向きません。

木酢液やニームオイルは、園芸分野で忌避的な使い方が紹介されることがありますが、効果は環境条件に左右されるため、継続使用と希釈倍率の遵守が前提となります。

薬剤を選ぶ場合は、製品ラベルに従った用法・用量の厳守が求められると記載されているとされています。

ペットや野生動物への配慮表示の有無を確認し、散布場所やタイミングを管理すると安心です。

ナメクジは冬眠する?越冬の実態と庭鉢の隠れ場所対策ガイド:まとめ

この記事のまとめです。

- 冬は活動低下するが完全停止ではなく暖かい日には動く

- 落ち葉や鉢の下など暗湿所が越冬の主要ポイントになる

- 冬でも柔らかい新芽や苔などが食害対象になりやすい

- 深い休眠に入らず半ば活動しながら越冬する場合もある

- 夏も乾燥と高温で夏眠し同じ隠れ場所が使われやすい

- 殻の有無で乾燥耐性や侵入性に差が出ることを理解する

- 見つけた個体は手袋やピンセットで安全に回収する

- 取り扱い後は衛生面に配慮し手洗いを確実に行う

- 隠れ場所は落ち葉除去と通気確保で計画的に減らす

- 鉢やプランターは底上げし鉢皿は乾かして再集合を防ぐ

- 目地清掃やスノコ下の点検など微小空間を重点管理する

- 非薬剤の夜間回収と簡易トラップで個体数を削減する

- 銅テープは清掃を前提に障壁としてメンテして使う

- 忌避資材は希釈と継続が前提で環境条件の影響を受ける

- 薬剤を選ぶ場合は表示の用法用量と周辺環境に配慮する