庭づくりやガーデニング資材として人気のある「くるみの殻」。その自然な見た目や防草効果に魅力を感じて取り入れている方も多いのではないでしょうか。

しかし一方で、くるみの殻を使用することでシロアリの被害につながるのではないかと不安を感じている方も少なくありません。

本記事では、「シロアリはくるみの殻を食べるのか」という疑問をはじめ、「くるみの殻はシロアリの住処になる?」といった懸念点について、科学的な観点と現場の声をもとに解説します。

また、ウッドチップとくるみの違いを比較しながら、それぞれの資材がどのように害虫リスクに影響を及ぼすのかも丁寧に紹介していきます。

さらに、「くるみの殻の湿気が招くリスク」や、「専門家による見解と注意点」にも触れ、具体的な対策方法や安全に活用するためのポイントをお伝えします。安全に、そして長く使える庭づくりのために、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- くるみの殻はシロアリにとって好物ではないこと

- 敷き方や環境次第でシロアリ被害のリスクがあること

- ウッドチップとのリスクの違いと比較ポイント

- シロアリ対策に必要な具体的なメンテナンス方法

くるみの殻 シロアリ被害の可能性とは

シロアリはくるみの殻を食べるのか

くるみの殻はシロアリの住処になる?

ウッドチップとくるみの違いを比較

くるみの殻の湿気が招くリスク

専門家による見解と注意点

シロアリはくるみの殻を食べるのか

くるみの殻は非常に硬いため、シロアリが積極的に食べる素材とは言えません。そもそもシロアリは柔らかい木材を好む傾向があり、アカマツやヤナギなどの繊維が粗く湿気を含みやすい木材を主に食害の対象とします。これに対して、くるみの殻は木の実の外側を保護するために形成された極めて硬い構造をしており、シロアリの小さな顎ではほとんど歯が立たないのが現実です。

とはいえ、「食べない」と断言するのは正確ではありません。シロアリは、餌が乏しい環境に置かれた場合、通常は避けるような硬い素材に対しても食害行動を示すことがあります。特に日本に生息するアメリカカンザイシロアリのように、硬木材にも対応できる種であれば、わずかであってもくるみの殻をかじる可能性はゼロではありません。

ただし、現場での実例や駆除業者の報告において、くるみの殻そのものをシロアリが好んで食害したという事例は極めて少数です。多くの場合、くるみの殻自体が直接の被害対象になるのではなく、その周辺環境が湿気を保ちやすく、シロアリの活動を促進する要因となっているケースが多いようです。

つまり、くるみの殻があるからといって必ずしもシロアリの被害を受けるわけではありませんが、敷設場所の管理状態によっては間接的なリスクとなる点には注意が必要です。

くるみの殻はシロアリの住処になる?

くるみの殻自体がシロアリの住処になる可能性は、基本的に低いと考えられています。その理由は、シロアリが巣を作るためには、ある程度の体積と内部の空洞、そして湿気を維持できる構造が必要だからです。くるみの殻は硬く、密度も高いため、シロアリが内部に巣を形成するのに適した条件を備えていません。

一方で、くるみの殻を庭やプランターに敷き詰めた場合、その下の土壌に湿気がこもりやすくなります。この湿気はシロアリにとって非常に好ましい環境です。日光が遮られ、温度と湿度が安定する環境が生まれることで、シロアリがその下の土に巣を作る可能性が高まるのです。

また、くるみの殻を何層にも重ねて厚く敷いてしまうと、通気性が悪化し、土壌の表面温度が下がって湿度が高くなります。このような状況では、くるみの殻そのものが住処にならなくても、近接する地中にシロアリの活動が広がるリスクが無視できません。

つまり、くるみの殻自体はシロアリにとって住処とはなりにくいものの、その使い方次第でシロアリにとって快適な環境を作り出してしまうことがあるという点に注意すべきです。定期的に殻をかき混ぜたり、厚みを調整したりするなど、適切なメンテナンスが必要です。

ウッドチップとくるみの違いを比較

ウッドチップとくるみの殻は、見た目や使用目的こそ似ているものの、シロアリに対する影響には大きな違いがあります。特に注目すべきは、素材の構造と成分、そして耐久性です。

ウッドチップは主にスギやヒノキなどの木材を粉砕したもので、素材としては柔らかく、シロアリにとっては餌として適しています。ウッドチップの多くは一定の厚みを持ち、湿気を含みやすく、放置すればシロアリが集まりやすい環境になりがちです。また、種類によってはシロアリに好まれる針葉樹を使用していることもあります。

対して、くるみの殻は木材ではなく、木の実の外皮という非常に硬い殻が原材料です。表面が滑らかで水を吸い込みにくいため、シロアリの餌にはなりにくいという特性があります。加えて、くるみの殻は一般的にウッドチップよりも粒が大きく、通気性が高いため、湿度がこもりにくい傾向があります。

このように比較すると、シロアリ対策を重視するのであれば、ウッドチップよりもくるみの殻の方が相対的に安全性が高いと言えます。ただし、どちらも地面に敷く素材である以上、敷き方や環境によってはシロアリを招くリスクがあるため、完全な安全とは言い切れません。

くるみの殻の湿気が招くリスク

くるみの殻はその硬さと耐久性から、マルチング材として非常に優れていますが、使用環境によっては思わぬリスクを招くことがあります。特に湿気の管理が不十分な場合、シロアリやその他の害虫の温床になることがあるのです。

くるみの殻を庭の地面に直接敷くと、地表からの水分蒸発を抑えてしまいます。これにより、殻の下にある土壌が常に湿った状態になり、通気性も悪くなります。湿度が高く、暗くて温度が安定している環境は、シロアリが好む典型的な繁殖条件です。

さらに、くるみの殻にはまれに中身の残渣が付着している場合があり、この部分がカビの原因になったり、害虫を引き寄せたりする可能性もあります。特に梅雨時期や秋の長雨が続く時期には、定期的なメンテナンスを怠ると、殻の間にナメクジやゴキブリが繁殖するケースも報告されています。

対策としては、防草シートの上に敷く、厚く敷きすぎない、日当たりのよい場所を選ぶなどが挙げられます。さらに、時折かき混ぜて空気を通すことで湿度を逃がし、害虫の発生リスクを抑えることができます。

このように、くるみの殻は便利な資材ではあるものの、湿気対策をしっかり講じなければ、その便利さが裏目に出る可能性がある点を理解しておくことが大切です。

専門家による見解と注意点

シロアリ駆除の専門家によると、くるみの殻はウッドチップと比べてシロアリの被害リスクは低いものの、使い方を誤ればトラブルの元になるとのことです。素材の性質だけで安全か危険かを判断するのではなく、敷設環境や維持管理の有無がシロアリ被害のリスクに直結するというのが共通した意見です。

例えば、施工業者の現場経験によれば、くるみの殻を敷いた家庭の床下で実際にシロアリが確認されたケースも存在します。ただし、その大半は殻自体が原因ではなく、日陰や風通しの悪い場所に敷きっぱなしにされていたことで、地中の湿気が溜まり、シロアリが巣を作りやすい状態になっていたことが要因でした。

このようなリスクを避けるためには、使用前に殻を天日干しして十分に乾燥させる、敷く厚さを2~3cmにとどめる、防草シートを併用するなどの工夫が必要です。また、年に数回は状態を点検し、必要に応じて殻を交換したり、敷き直したりするメンテナンスを行うことも推奨されています。

加えて、シロアリの発生を疑う兆候があれば、専門業者に早めに相談するのが最も安全です。アリプロのように、無料の床下調査を行っている企業もあるため、不安がある場合には積極的に利用することが勧められます。

言い換えれば、くるみの殻は正しい方法で使えば非常に有効な資材ですが、過信せず、常に環境全体を見ながら慎重に管理することが求められるのです。

くるみの殻 シロアリ対策の基本知識

防草シートと併用するメリット

日当たり改善がシロアリ予防になる理由

くるみの殻を乾燥させて使うべき理由

庭への厚敷きがシロアリ誘因に?

クルミの殻のメンテナンス方法

シロアリ対策には定期点検も重要

防草シートと併用するメリット

くるみの殻を地面に敷く際には、防草シートと併用することで多くのメリットが得られます。防草シートは本来、雑草の発生を抑制するための資材ですが、シロアリの発生を予防する観点からも有効に機能します。

まず、防草シートを敷くことで、くるみの殻と地面との直接接触を避けられます。これにより、地中から上がってくる湿気が殻に溜まりにくくなり、シロアリが好む湿潤環境を作りにくくなります。くるみの殻だけを地面に直に敷いてしまうと、どうしても地表の通気性が損なわれ、土が常に湿った状態になりがちです。

また、防草シートには雑草の成長を抑える効果があるため、不要な植物が育つことによってできる日陰を減らすことができます。これにより、日当たりが改善され、シロアリの繁殖を抑制する間接的な効果も期待できます。雑草が生い茂ると、シートの下やくるみの殻の下に適度な湿度と暗がりが生まれ、害虫全般にとって好都合な環境となるため、あらかじめ抑えておくことが重要です。

そしてもう一つは、景観の維持です。防草シートを敷くことで殻が土に沈み込まず、きれいな見た目を長期間保ちやすくなります。施工も比較的簡単で、家庭用の防草シートであればDIYで敷設することも可能です。

つまり、防草シートを使うことで、くるみの殻の効果を最大限に活かしつつ、シロアリや雑草といった外部リスクを効果的に減らせるのです。

日当たり改善がシロアリ予防になる理由

シロアリ対策として意外と見落とされがちなのが、日当たりの改善です。日照条件はシロアリの生態に大きく影響を及ぼし、結果として住宅や庭の被害リスクを左右します。

シロアリは、暗くて湿った場所を好む性質があります。そのため、日当たりの悪い場所では地面が乾燥しにくく、長時間にわたって湿気がこもります。このような条件はシロアリにとって繁殖に最適な環境であり、家屋の基礎や庭の下部に巣を作る原因になります。

一方で、日当たりが良くなると、地面の表面温度が上昇し、自然と湿気が蒸発します。湿度が低下すると、シロアリが活動しにくい環境が形成され、侵入や巣作りのリスクが下がります。くるみの殻やウッドチップなどを敷く場合でも、日照がある場所に設置することで湿気の滞留を防ぎ、衛生的な状態を保ちやすくなるのです。

また、日当たりの改善はシロアリ以外の害虫やカビの抑制にもつながります。暗くじめじめした場所はナメクジやダンゴムシといった他の虫にも適しており、全体的な環境悪化を招きかねません。

こうした理由から、庭や敷地内にくるみの殻を使う際は、設置場所の日照条件をよく確認し、必要に応じて剪定や整地などで日当たりを改善する工夫が求められます。

くるみの殻を乾燥させて使うべき理由

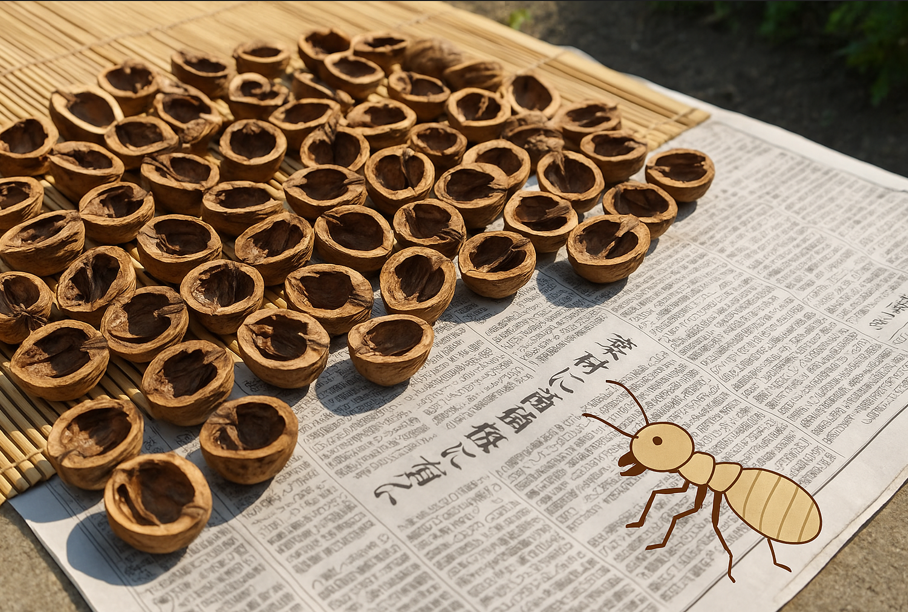

くるみの殻を使用する前に、しっかりと乾燥させることは非常に重要です。見た目には乾いているように見えても、内部にわずかに残った水分が、後にシロアリやカビの発生要因となる可能性があるからです。

くるみの殻は、その硬さと形状から水分を中に抱えやすい構造をしています。特に雨に濡れた状態や、湿度の高い倉庫などで保管されていた場合、表面が乾いていても内部が湿ったままになっていることが珍しくありません。これをそのまま庭に敷いてしまうと、地面との接触部分から湿気がこもり、シロアリが寄ってくる温床となるリスクが生じます。

このため、使用前には数日間天日干しを行い、完全に乾燥させることが推奨されます。新聞紙やすのこなどに広げて風通しの良い場所で干すことで、表面と内部の水分をしっかり飛ばすことができます。乾燥作業を怠ると、設置後に湿度がこもり、害虫が繁殖する原因になることもあります。

また、乾燥させることで殻の耐久性も向上し、劣化しにくくなるというメリットもあります。風化が遅くなれば、交換の頻度も減り、長期的なメンテナンスの手間も抑えることができます。

このように、くるみの殻を乾燥させる作業は、安全性と耐久性の両面から見て極めて重要な工程なのです。

庭への厚敷きがシロアリ誘因に?

くるみの殻を庭に敷く際、厚さには十分注意する必要があります。あまりに厚く敷き詰めると、かえってシロアリの活動を助長する結果になりかねません。

一般的に、くるみの殻を厚く敷けば、雑草が生えにくくなり、見た目も美しく保ちやすいといった利点があります。しかし、厚みが5cm以上になると、殻の間に空気が通りにくくなり、内部に湿気がたまりやすくなります。これがシロアリにとって好ましい環境を作り出してしまうのです。

また、厚く敷かれた殻の下は暗く、日が届かないため、湿度が高い状態が維持されやすくなります。この状態が長期間続けば、周囲の地中にシロアリの巣が作られるリスクが高まります。しかも、一度巣ができるとその被害は周囲の建物にまで及ぶ可能性があり、対応には費用も時間もかかってしまいます。

適切な敷設厚さは、おおむね2〜3cmが目安とされています。この程度であれば通気性を確保しつつ、雑草抑制や景観向上といった本来の目的も達成できます。

したがって、見た目を重視して厚く敷くよりも、安全性を考慮した適正量での使用が重要です。必要に応じて定期的にかき混ぜて通気性を確保する工夫も、効果的な対策の一つと言えるでしょう。

クルミの殻のメンテナンス方法

くるみの殻を庭やプランターに使用する場合、適切なメンテナンスを継続することが長期間の使用を可能にします。殻は自然素材であるため、環境によって劣化したり、虫が入り込んだりするリスクがあるからです。

まず基本となるのが「定期的なかき混ぜ」です。これは、殻の内部や下部に湿気がこもるのを防ぎ、通気性を保つために重要な作業です。放置すると、特に下の層が腐敗したり、カビが生えたりすることがあり、見た目にも衛生的にも好ましくありません。

次に、雨の多い季節や梅雨明け後などには、表面が乾いていても内部に湿気が残っている可能性があるため、必要に応じて一部を取り除いて乾燥させるとよいでしょう。このとき、汚れた殻や異臭がするものは新しいものと交換してください。

また、落ち葉やゴミなどが溜まると、殻の隙間に害虫が入り込む可能性があります。そのため、掃き掃除を定期的に行い、清潔な状態を維持することもメンテナンスの一環として有効です。

いずれにしても、年に1〜2回は全体を見直し、劣化や異常がないかチェックする習慣を持つことが望まれます。手間はかかりますが、きちんと管理すれば長く使え、景観と安全性を両立することができます。

シロアリ対策には定期点検も重要

どれだけ対策を講じても、シロアリの完全な侵入防止は困難です。そのため、くるみの殻やウッドチップなどを使っている場合には、定期点検を欠かさないことが最も確実な予防手段となります。

シロアリの被害は、目に見える形で現れるまでに時間がかかるため、気づいたときにはすでに内部に深刻な被害が広がっていることが多くあります。特に床下や土壌に直結している場所では、見た目だけでは判断がつかず、プロの目による点検が不可欠です。

点検の頻度は年に1回程度が目安ですが、湿度の高い地域や、過去にシロアリの被害があった家では半年に1回程度の確認が望まれます。最近では、無料で床下点検を行ってくれる専門業者も増えており、気軽に相談できる環境が整いつつあります。

点検では、シロアリの蟻道の有無、湿気の蓄積、木材の劣化具合などを総合的にチェックし、早期発見・早期対処が可能となります。発見が早ければ被害も最小限に抑えられ、費用的な負担も大幅に軽減できます。

つまり、予防策とあわせて、定期点検を実施することで、シロアリ被害を未然に防ぐ体制が整うのです。これは一時的な対策ではなく、長く住まいを守るための習慣として取り入れる価値があります。

くるみの殻 シロアリ対策として知っておくべき要点

この記事のまとめです。

- くるみの殻は非常に硬く、シロアリの主な餌にはなりにくい

- シロアリは餌が乏しい環境では硬い素材もかじる可能性がある

- くるみの殻を厚く敷きすぎると湿気がこもりやすくなる

- 湿気の多い場所ではシロアリが活動しやすくなる

- くるみの殻そのものが巣になることは稀である

- 地面との間に防草シートを敷くと湿気対策に効果的

- 日当たりの良い場所に敷設することで湿気を抑えやすくなる

- 使用前にしっかり乾燥させることで害虫リスクを減らせる

- くるみの殻はウッドチップよりもシロアリ被害の可能性が低い

- 一部の残渣がカビや害虫の原因になることがある

- 定期的に殻をかき混ぜて通気性を保つ必要がある

- 雑草や落ち葉の除去で害虫の発生を抑えやすくなる

- 施工時は2~3cmの厚さを目安に敷設するのが望ましい

- 年に1~2回の全体点検が安全維持に役立つ

- シロアリ被害が疑われる場合は早めに専門業者に相談する