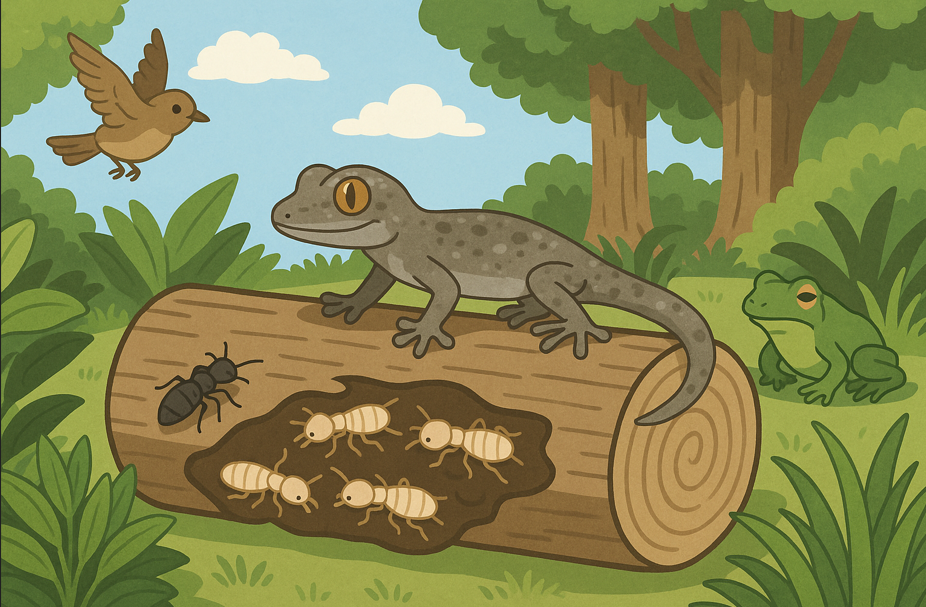

シロアリによる建物への被害は、気づかぬうちに進行し、深刻なトラブルへと発展することがあります。そのため、早期の対策が重要ですが、近年では自然の力を活用した方法にも注目が集まっています。中でも、ヤモリがシロアリの天敵として活躍するのではないかと考える人が増えています。

この記事では、シロアリの基本的な生態とはどのようなものかを解説しながら、ヤモリが持つ狩猟本能の特徴や、その行動パターンがシロアリに対してどのように作用するのかをご紹介します。また、ヤモリは本当にシロアリを食べるのか?という疑問にも触れ、実際の観察事例を踏まえてその可能性を考察していきます。

さらに、シロアリ駆除における自然の天敵の役割や、ヤモリ以外のシロアリの天敵とはどのような生き物なのかといった情報も取り上げ、総合的にシロアリ対策としての自然の力をどう活かせるのかを詳しく解説します。自然環境に配慮しながら、安心して暮らせる住まいを守るためのヒントとしてお役立てください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- シロアリとヤモリの関係や捕食の可能性

- ヤモリの狩猟本能と駆除への応用性

- 天敵を活用したシロアリ対策の利点と限界

- ヤモリ以外に存在するシロアリの天敵の種類

シロアリ 天敵 ヤモリの関係とは

シロアリの基本的な生態とは

ヤモリが持つ狩猟本能の特徴

ヤモリは本当にシロアリを食べるのか?

シロアリ駆除における自然の天敵の役割

ヤモリ以外のシロアリの天敵とは

シロアリの基本的な生態とは

シロアリは木材を主食とする社会性昆虫であり、地下や木の中など暗く湿った場所を好んで生活します。主に土壌や建物の構造内部など、人目につきにくいところに巣を作り、コロニーと呼ばれる社会集団を形成して暮らします。このコロニーには、女王・王・兵隊・働きアリといった役割分担が存在し、それぞれの個体が異なる機能を担っています。

シロアリの活動は非常に組織的で、特に働きアリは巣作りや餌の確保を担っており、木材などのセルロースを分解して栄養とします。そのため、木造住宅や家具などが被害に遭いやすく、気づいたときには内部がスカスカになっていることも少なくありません。また、シロアリは年中活動するため、季節を問わず注意が必要です。

彼らは地中を移動するために蟻道(ぎどう)と呼ばれる土のトンネルを作ります。これにより外気から身を守りつつ、安全に食料へとたどり着けるようになっているのです。さらに、シロアリは日光や乾燥に弱く、明るい場所に長時間さらされると命に関わるため、普段は目にする機会が少ない昆虫とも言えます。

このように、シロアリは一見すると目立たない存在ですが、環境に適応しながら建物や樹木を静かに蝕む、非常に厄介な害虫です。その生態を理解することは、効果的な駆除や予防策を講じるうえで欠かせません。

ヤモリが持つ狩猟本能の特徴

ヤモリは夜行性の爬虫類であり、小さな昆虫を捕食する高い狩猟能力を持っています。その狩猟本能の最大の特徴は、暗闇の中でも獲物の動きを正確に察知できる優れた視力と、獲物に気付かれず近づく静かな動きです。さらに、壁や天井を自在に移動できる特殊な足の構造を活かして、あらゆる角度から獲物を捕らえることができます。

多くのヤモリは待ち伏せ型の狩りを好み、動く対象を敏感に察知すると一気に飛びかかって捕食します。そのスピードと反射神経は非常に鋭く、一瞬の隙も逃さないほどです。この能力は、静かな場所でじっとしている昆虫に対しても有効に働きます。

また、ヤモリは捕食対象に応じて動きを変える柔軟性も備えています。たとえば素早く動く虫に対しては瞬発力を活かして飛びかかり、動きの少ない虫には接近する際に速度を落として気付かれないようにします。このように、状況に応じて戦術を変えられる点も、ヤモリの狩猟本能の優れた点と言えるでしょう。

このような性質から、ヤモリは住宅周辺に生息する害虫の天敵として自然な形で役立つ存在です。無差別に動く虫を狙うというよりは、明確に動きを捉えて効率的に捕まえる能力に長けているため、駆除対象としての有用性が高いのです。

ヤモリは本当にシロアリを食べるのか?

ヤモリがシロアリを捕食するかどうかについては、一部の研究や観察事例で確認されています。実際、ヤモリは小型の昆虫全般を食べる雑食性に近い食性を持っており、その中にはシロアリも含まれます。ただし、常にシロアリだけを好んで食べるわけではなく、あくまで手の届く範囲にいて動いている小さな昆虫がターゲットになります。

シロアリは多くの場合、地中や木の中など目につきにくい場所に隠れて生活しているため、ヤモリがそれを積極的に探し出して食べる機会は限られているのが実情です。しかし、シロアリが建物の外に現れたり、羽アリとなって群飛する季節には、ヤモリにとって格好の獲物となります。このとき、ヤモリがシロアリを捕食する様子が観察されることがあります。

つまり、ヤモリは状況によってシロアリを食べることはあっても、シロアリだけを狙った専門的な捕食者ではありません。これを理解したうえで、シロアリ駆除の一環としてヤモリに期待する場合には、補助的な存在として捉えることが現実的でしょう。

シロアリ駆除における自然の天敵の役割

シロアリ駆除の方法として、薬剤処理や物理的なバリア工法が一般的に知られていますが、それとは別に「自然の天敵」を利用する生態系を活かしたアプローチも存在します。この考え方は、農業における天敵導入による害虫防除と同じ原理で、シロアリの天敵を意図的に活用し、個体数の自然抑制を図る方法です。

天敵となる動物は、シロアリを直接捕食することでその数を減らす効果が期待されます。これにより、化学薬品に頼らない環境負荷の少ない対策が可能となります。特に、屋外での被害や森林地域では、このような自然の循環を利用する方法が効果を発揮する場面もあるのです。

ただし、すべての状況でこの方法が適しているとは限りません。たとえば、屋内のシロアリ被害には天敵の導入が現実的ではなく、また天敵の生態によっては、別の昆虫や動物に影響を与えてしまうリスクもあります。さらに、天敵だけに依存すると、十分な駆除効果を得られないケースも多いため、他の方法との併用が重要です。

このように、自然の天敵はシロアリ対策の一手段として有効ですが、その特性や限界を正しく理解した上で取り入れることが求められます。

ヤモリ以外のシロアリの天敵とは

シロアリには複数の天敵が存在し、それぞれの生態系に応じてシロアリの個体数を自然にコントロールしています。ヤモリ以外にも、アリやクモ、カエル、コウモリ、鳥類、さらには一部の哺乳類などが、シロアリを食べることで知られています。

特に注目されるのがアリの存在です。中でもクロオオアリやトビイロシワアリといった種類は、シロアリの巣に侵入して集団で捕食することがあり、自然界では強力な天敵として知られています。これらのアリは、シロアリの防衛機能を突破できるほどの攻撃性を持ち、巣ごと壊滅させるケースもあります。

一方、鳥やコウモリなどの小型動物は、主に羽アリが群飛する際にそれを餌とすることで個体数を抑制する役割を果たしています。これらの天敵は、季節ごとに活動範囲を変えるため、限定的ではあるものの一定の効果が見込まれます。

また、土壌中に生息する微生物や線虫なども、シロアリに寄生することで間接的にその繁殖を抑える存在として機能しています。これらは目に見えにくいものの、生態系の中で重要な役割を果たしているのです。

このように、ヤモリ以外にも多くの生物がシロアリの天敵として自然界に存在しています。それぞれの特性を理解し、駆除や予防の参考にすることで、より効果的な対策を立てることができます。

シロアリ 天敵 ヤモリは駆除に有効か

自然の生態系を活用したシロアリ対策

ヤモリを飼うことでのメリットと注意点

シロアリの被害が深刻な場所の特徴

ヤモリを家に呼び寄せる方法とは

天敵を活かした予防策とその限界

シロアリ駆除に適した他の対策との比較

自然の生態系を活用したシロアリ対策

自然の生態系を活用したシロアリ対策とは、化学薬品に頼るのではなく、シロアリを捕食する動物や昆虫などの天敵を用いて個体数の抑制を図る方法です。このような対策は、環境への影響を最小限にとどめながら長期的に害虫被害を防ぐ手段として注目されています。

例えば、アリやヤモリ、鳥類などの生き物は、シロアリを主な餌とすることがあり、自然のままに生息しているだけでもシロアリの発生を一定程度抑えてくれます。特にアリは、シロアリの巣に直接侵入して餌にするため、非常に高い駆除能力を持つ存在とされています。これにより、人的な手を加えずとも自然界のバランスの中でシロアリの個体数が制御されるのです。

ただし、この方法には限界もあります。天敵が十分に活動できる環境でなければ、その効果は期待できません。例えば住宅街や室内では、天敵となる動物が生息しにくく、自然の力だけでは不十分な場合が多く見られます。また、天敵がほかの虫や小動物にまで影響を及ぼす可能性があるため、地域の生態系への配慮も求められます。

このように、自然の生態系を利用する方法は持続可能で環境にも優しいですが、万能な手段ではありません。効果的に活用するには、他の対策と組み合わせることが現実的です。

ヤモリを飼うことでのメリットと注意点

ヤモリを飼育することには、虫の駆除という実利的な効果だけでなく、生態観察やペットとしての癒しといったさまざまなメリットがあります。特に、ヤモリは夜間に活動するため、家の中に入り込んできた小さな虫を見つけては捕食するという習性があります。これにより、蚊やゴキブリ、そして場合によってはシロアリの羽アリなど、家屋に害をもたらす昆虫の数を減らすことが可能です。

また、ヤモリは比較的飼いやすい爬虫類で、適切な温度と湿度を保てば、専用のケージで長く健康に飼育できます。餌もコオロギやミルワームといった昆虫が中心で、入手も難しくありません。さらに、ヤモリは攻撃性が低く、人に噛みついたりすることはめったにないため、初心者にも向いているペットと言えるでしょう。

一方で注意しなければならない点もあります。まず、ヤモリは脱走の名人とも呼ばれるほど隙間に強く、飼育ケージのフタが甘いと簡単に外へ逃げ出してしまいます。また、夜行性であるため、活動時間が深夜になることが多く、音や動きが気になる人には向かないかもしれません。さらに、温度や湿度管理が不十分だとすぐに体調を崩すため、環境の維持にも継続した注意が必要です。

このように、ヤモリを飼うことは害虫対策としても、癒しのペットとしても魅力的ですが、飼育環境と習性をよく理解し、適切に管理することが大切です。

シロアリの被害が深刻な場所の特徴

シロアリの被害が特に深刻になる場所には、いくつかの共通点があります。第一に、湿度が高い環境が挙げられます。シロアリは乾燥に弱いため、水回りや地下室、雨漏りのある天井裏など、常に湿気のある場所に集まりやすい傾向があります。これらのエリアはシロアリにとって快適な生活環境であり、繁殖や活動が活発になる条件が整っています。

次に、木材が豊富に使われている構造の建物も要注意です。特に築年数の古い木造住宅では、土台や柱などがシロアリの食害に遭いやすく、定期的な点検や補修を怠ると被害が進行してしまうことがあります。目に見えない場所から内部を食い荒らしていくため、気付いたときには建物の耐久性が大きく損なわれていることも珍しくありません。

さらに、床下の通気性が悪い場合もリスクが高まります。風通しの悪さは湿気を溜め込みやすく、それがシロアリの繁殖につながるのです。特に都市部では、隣接する建物との距離が近く、十分な換気ができない住宅も多いため、定期的な床下点検が必要です。

このように、湿気、木材の豊富さ、換気不良といった条件が重なる場所では、シロアリの被害が深刻になりやすいことを理解し、早めの対策を講じることが求められます。

ヤモリを家に呼び寄せる方法とは

ヤモリを意図的に家の周辺に呼び寄せるためには、彼らの好む環境を整えることがポイントです。ヤモリは主に夜行性で、外灯の下などに集まる小さな虫を狙ってやってきます。そのため、まずは家の外壁や玄関周りに外灯を設置し、虫が寄ってくる環境をつくることが効果的です。

また、ヤモリは隠れる場所があると安心して定着する習性があります。植木鉢の裏や石の隙間、壁のひびなど、小さな隠れ家をいくつか用意することで、住み着いてくれる可能性が高くなります。ただし、これらの場所は他の害虫の住処にもなりやすいため、定期的なチェックが必要です。

水場も彼らにとって重要な要素です。水気のある場所、たとえば水やりをする庭や湿った植栽などは、ヤモリにとって快適な環境といえるでしょう。ただし、水場が過剰になると蚊の発生源になってしまうため、バランスが大切です。

このように、光・隠れ家・水分という3つの条件を満たすことで、ヤモリが自然と集まりやすくなります。人工的に呼び寄せるというよりは、彼らが居心地よく感じる環境を提供することが基本です。

天敵を活かした予防策とその限界

天敵を利用したシロアリの予防策は、自然の力を借りて害虫の発生を抑える方法として、近年注目を集めています。アリやヤモリ、鳥などの天敵が周辺に生息していれば、それだけでシロアリの活動が制限されることもあります。特に羽アリが飛び立つ時期には、天敵がそれを捕食することで、次世代のコロニーの形成を未然に防ぐ効果が期待できます。

しかし、この方法にも明確な限界があります。第一に、天敵の活動は気候や環境条件に大きく左右されるため、安定した効果を期待するのは難しいという点です。たとえば冬場などは活動が鈍くなり、十分な予防効果が得られないこともあります。

さらに、天敵が他の無関係な生き物をも捕食してしまうリスクも無視できません。生態系のバランスが崩れることで、別の問題を引き起こす可能性があります。加えて、屋内のシロアリ被害に対しては、天敵が入り込めない場合が多いため、対策としては不十分です。

このような理由から、天敵を活用した予防策はあくまで補助的な役割にとどめ、必要に応じて他の防除方法と併用することが現実的です。環境にやさしいというメリットを活かしつつ、その限界も理解して使うことが重要です。

シロアリ駆除に適した他の対策との比較

シロアリ駆除にはさまざまな方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。代表的なものとしては、薬剤を使用する化学的処理、物理的なバリア設置、そして天敵を利用した自然派対策などが挙げられます。

薬剤による処理は即効性が高く、広範囲のシロアリに対して効果を発揮します。特にプロの業者による施工では、建物全体を覆うように処理が行われるため、再発リスクを大幅に下げることが可能です。一方で、薬剤が人体やペットに与える影響、そして環境負荷に対する懸念も根強く、長期的には不安が残ります。

物理的バリア工法は、シロアリの侵入経路を遮断するもので、例えば床下に防蟻シートを敷く方法などがあります。これは薬剤を使わずに効果が持続するメリットがありますが、設置費用や施工時間がかかることがネックとなります。

自然の天敵を使った方法は、前述の通り環境に優しく安全性が高いですが、安定した効果が得られにくく、単体での駆除には不向きです。そのため、予防的な役割にとどまることが多いです。

このように、各対策は目的や状況によって向き不向きがあります。確実な駆除を望む場合には、薬剤処理や物理的バリアとの併用が理想的であり、自然の天敵を活用する方法は補助的に取り入れることで、全体としてバランスのとれた対策が実現できます。

シロアリ 天敵 ヤモリの関係を総括するポイント

この記事のまとめです。

- シロアリは湿気のある暗所に巣を作る社会性昆虫である

- シロアリは木材中のセルロースを分解して栄養源とする

- ヤモリは夜行性で鋭い視力と静かな動きで獲物を捕らえる

- 壁や天井を自在に移動できる足の構造を持っている

- ヤモリは小型昆虫を食べるがシロアリのみを狙うわけではない

- 羽アリが群飛する時期にヤモリがシロアリを捕食することがある

- シロアリの天敵はアリやクモ、鳥、コウモリなど多岐にわたる

- アリはシロアリの巣に侵入し集団で捕食することがある

- 天敵を活用する方法は環境負荷が少なく持続可能性がある

- 天敵は屋内の被害には対応しづらく効果が限定的である

- ヤモリは害虫駆除と癒しのペットの両方でメリットがある

- ヤモリを飼うには逃走防止や温湿度管理などが必要となる

- 湿気・通気不良・木材の多い家屋はシロアリ被害が深刻になりやすい

- 外灯や隠れ家、水場の工夫でヤモリを家に呼び寄せやすくなる

- 自然の天敵だけでは駆除効果に限界があり他対策との併用が望ましい