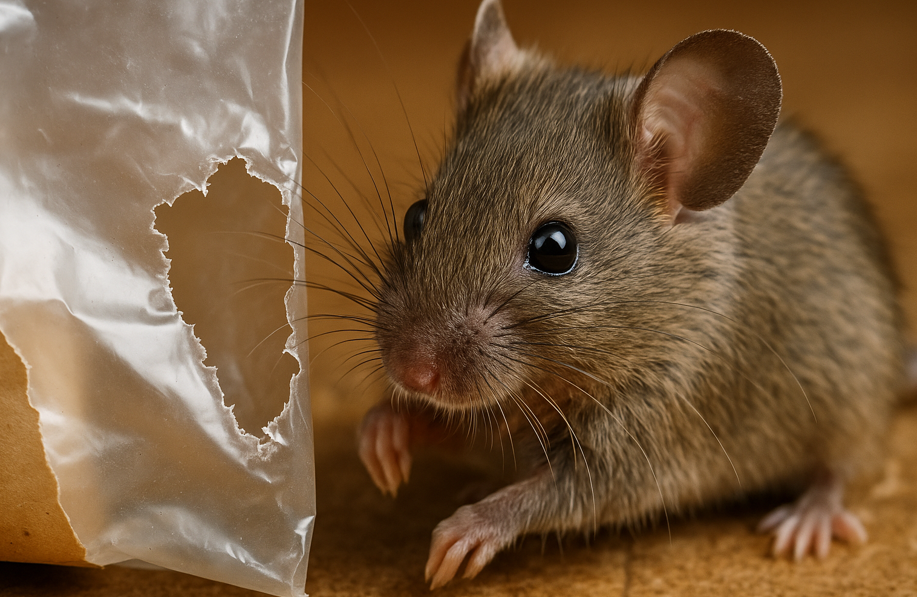

ネズミに袋をかじられてしまった形跡を見つけたとき、多くの人が「これは本当にネズミの仕業なのか?」と疑問に思うのではないでしょうか。特に食品や衣類が入った袋に穴や裂け目があると、衛生面の不安や再発への懸念が生まれます。ネズミのかじった跡の特徴を正しく知ることで、被害の原因を特定しやすくなりますし、適切な対策へとつなげることができます。

また、袋の素材によっても被害の様子には違いがあります。ビニール袋と紙袋では、かじられ方や残る痕跡に明確な違いがあるため、それを見分けることも大切です。加えて、食品や衣類が受ける影響についても無視できません。ネズミは衛生的に問題のある動物であるため、かじられたものは思わぬ健康リスクにつながる恐れもあります。

さらに、被害を発見したときにまず取るべき行動を知っておくことで、被害の拡大を防ぐことができます。このページでは、ネズミのかじった跡と袋の関係について詳しく解説し、素材ごとの違いや中身への影響、そして適切な初動対応までをわかりやすくまとめています。ネズミによる被害を防ぎたい方にとって、きっと役立つ情報になるはずです。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ネズミのかじった跡の具体的な特徴や見分け方

- ビニール袋と紙袋それぞれに見られる被害の違い

- 袋の中身(食品・衣類)への衛生的なリスク

- 被害発見後に取るべき基本的な対処法

ネズミがかじった跡の袋の確認方法

ネズミのかじった跡の特徴とは

ビニール袋と紙袋で違う被害状況

穴の大きさでネズミの種類を見分ける

食品や衣類に与える影響について

見つけたらまず取るべき行動は?

ネズミのかじった跡の特徴とは

家の袋や家具に小さな穴や削れを見つけたら、歯型と周りの手がかりを落ち着いて見てください。いくつかのポイントを押さえるだけで、ネズミ被害かどうかをかなり判断できます。ここでは、見分け方の目安をまとめます。

1) 歯型の基本(左右に並ぶ二本のスジ)

ネズミは上下1本ずつ、合計4本の前歯でかじります。そのため跡は**左右に並ぶ二本のスジ(平行の細い溝)**になりやすいです。

- スジの間隔の目安(個体差あり)

- ハツカネズミ(小型):約0.5~1.5mm

- ドブネズミ/クマネズミ(中~大型):約2~4mm

- 新しい跡かどうか:新しい跡は色が明るい(木は新しい木肌色、樹脂は白っぽい)。時間がたつと汚れで暗く見えます。

これはあくまで目安です。素材やかじる角度で見え方は変わります。

2) 素材ごとの見え方の違い

対象物の材質によって、穴の開き方や削れ方が変わります。

- 薄い袋・フィルム(ビニール袋、食品包装)

- 特徴:粗い破れ、穴の周りがギザギザ。二本のスジが穴の縁に残ることも。

- 理由:まず小さく突き破り、そこから裂け目が広がるため。

- 木材(巾木、家具)

- 特徴:浅い削り跡が何本も並ぶ。新しいと色が明るく、細い線がはっきり。細かい木くずが足元に落ちることが多い。

- 硬めの樹脂(PP/PEコンテナ、配線モール)

- 特徴:U字・半月形の欠けが段々大きくなる。角やフチに連続した歯痕。寒い時期は割れやすい。

- 電気コード(PVCの被覆)

- 特徴:斜めの切れこみや被覆だけが剥がれた跡。中の銅線が見えることも。

- 注意:感電・ショート・火災の危険あり。見つけたらすぐ交換してください。

3) 1か所だけで終わらないことが多い

ネズミは何度も場所を変えて試すため、1か所だけでなく近くに小さな欠けがいくつも並ぶことがよくあります。落下などの一度の衝撃と違い、同じ向きの跡が規則的に続くのが見分けのコツです。

4) 周りに出る「副サイン」も合わせて確認

かじり跡だけで決めつけず、周囲の手がかりも見ましょう。

- 削れカス:木くず/樹脂片/フィルムの細片などが点々と落ちている。

- 黒っぽいこすれ跡(ラビング):通り道にできる黒ずみの筋。体の油分とホコリが原因。

- 糞:大きさ・形は種類で違う(マウスは米粒大、ラットは指先大)。新しいか古いかも手がかり。

- 音・におい:夜のカリカリ音、尿臭など。

ビニール袋と紙袋で違う被害状況

ネズミにかじられた際、ビニール袋と紙袋では被害の様相が大きく異なります。素材の違いにより、かじられ方や穴の形状が変わってくるからです。

ビニール袋の場合、かじった部分が引き伸ばされることが多く、歯型の周囲に薄く伸びたような穴ができます。また、破れ方は不規則で、切れ目が裂けるように広がるため、指で広げるとさらに破損が広がってしまうのが特徴です。ネズミが中のニオイに引き寄せられてかじるケースが多く、特に食品を入れた袋は優先的に狙われやすくなります。

一方、紙袋の場合はビニールに比べて脆いため、かじった跡がより明確に残りやすくなります。縁がギザギザになり、ちぎったような痕跡が多く見られるほか、紙片が周囲に散乱することもよくあります。紙袋は通気性があるため、中身のニオイが外に漏れやすく、ネズミの嗅覚を刺激しやすいというデメリットもあります。

このように、素材によってネズミのかじり方や残る跡が異なるため、状況を把握する際には袋の種類に注目することが有効です。

穴の大きさでネズミの種類を見分ける

ネズミがかじって空けた穴の大きさや形状から、おおよその種類を見分けることができます。特に家庭内に出没しやすいのは、クマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミの3種類で、それぞれに特徴があります。

例えば、ハツカネズミは体が小さく、通り抜けるために空ける穴も直径1~2cm程度と非常に小さいのが特徴です。かじり跡も細かく、壁際や隙間に沿って浅く刻まれていることが多いです。次に、クマネズミはやや大きめで俊敏なため、3~4cmほどの穴を器用に空けることができます。天井裏や壁の高い位置にも穴を開ける傾向があり、垂直方向の被害が見られた場合はクマネズミを疑うべきです。

最も大きな種類であるドブネズミは、5~6cmほどの穴を空けることが可能で、地面に近い場所や湿気の多いところに穴を空ける習性があります。力も強いため、厚手の段ボールやプラスチック素材などでも食い破られてしまうことがあります。

このように、穴の大きさを確認することで、どのネズミが被害を与えているかの見当をつけることが可能となります。種類が特定できれば、それに合わせた駆除方法や対策も講じやすくなります。

食品や衣類に与える影響について

ネズミの被害は、単なる袋の破損にとどまりません。中に入っている食品や衣類に深刻なダメージを与えることもあります。これらの物品がかじられると、物理的な破損だけでなく、衛生面での問題が発生します。

食品については、かじられた箇所にネズミの唾液や体毛が付着することで、食中毒や病原菌の感染リスクが高まります。ネズミは雑食性で、汚染された場所でも平気で移動するため、見た目にはわからなくても衛生的には大きな問題があります。たとえ包装がわずかに破れただけでも、安全のためには処分を検討するべきです。

衣類への被害も軽視できません。ネズミは巣作りのために柔らかい布や繊維を好んでかじることがあります。特にウールやコットン素材の衣類は、見えにくい箇所に小さな穴を開けられることも多く、気づいたときには着られなくなっていることもあります。また、尿やフンによる汚染もあり、再利用が困難になることがあります。

このように、ネズミによる被害は袋の表面にとどまらず、中身の品質や衛生状態に大きな影響を及ぼします。被害を最小限に抑えるためには、密閉性の高い収納や早期のネズミ対策が重要です。

見つけたらまず取るべき行動は?

ネズミのかじり跡や被害を発見したとき、慌てることなく冷静に行動することが大切です。最初に行うべきことは「被害の範囲を確認すること」です。どの袋が、どの程度かじられているか、また周囲にフンや足跡などの痕跡がないかを調べることで、ネズミの活動状況や侵入経路を推定できます。

次に、かじられた袋やその中身を速やかに処分することが必要です。再利用可能な袋であっても、衛生面の観点からは一度廃棄する方が安全です。また、食品が含まれていた場合には、他の食品への二次被害を防ぐためにも、保管場所の清掃と消毒を忘れずに行いましょう。

そのうえで、出入口と思われる箇所(床と壁の隙間、配管周辺など)を塞ぐか、トラップや忌避剤などの対策を実施するのが効果的です。市販の粘着シートや超音波機器を使用することで、侵入を防げる場合もありますが、被害が広がっている場合や自力での対応が難しいと感じた場合は、専門業者への相談も検討するべきです。

つまり、被害を見つけたら「状況確認→被害物の処分→再発防止策の実施」という3段階で対応することが、二次被害を避けるための基本的な行動といえます。

ネズミがかじった跡の袋の対処と予防法

ネズミにかじられない袋の素材とは

市販のネズミ対策グッズを活用する

ネズミが袋をかじる理由と心理

家の中での侵入経路を塞ぐには

プロに依頼するべきケースとは

ネズミにかじられない袋の素材とは

ネズミ被害を防ぐには、まず「かじられにくい袋」を選ぶことが効果的です。一般的なビニール袋や紙袋は、ネズミにとってかじりやすい素材であり、簡単に穴を開けられてしまいます。こうした素材では中身を守るのは難しく、密閉していても安心とは言えません。

ネズミは前歯(切歯)が一生伸び続けるため、硬い物でも執拗にかじって突破しようとします。薄手のポリエチレン(レジ袋相当)やクラフト紙は、繊維や分子鎖の配向が単純で引き裂き強度・耐摩耗性が低く、咬合点に応力が集中すると短時間で破断しやすいのが弱点です。特に「におい」が外へ漏れていると、包装材そのものを目標として認識されやすく、かじり行動を誘発します。

推奨される素材と理由

- 厚手のポリエチレン(PE)

いわゆる「厚手ゴミ袋」「産業用ライナー」に使われる高密度PE(HDPE)や直鎖状低密度PE(LLDPE)は、薄肉の低密度PEよりも耐引裂き性・耐穿刺性に優れます。100–150μm(0.10–0.15mm)以上の厚みを目安にすると、単発の咬み込みでの貫通リスクを大きく下げられます。さらに多層(共押出)フィルムは層間でエネルギーを散逸させ、孔あき(ピンホール)伝播を抑制します。 - ポリプロピレン(PP)製のコンテナ型袋・ハードケース

PPはPEよりも剛性・耐熱性が高く、成形厚み1mm以上のコンテナ(ボックス型、フレキシブルコンテナの内袋など)は、咬合による初期貫通までに要する仕事量が増えます。密閉性の高いフタ一体型やガスケット付き製品を選ぶと、匂い漏れ抑制の点でも有利です。 - 金属繊維・金属メッシュを織り込んだ袋(メタルファブリック)

ステンレスやガルバナイズドスチールの繊維を織り込んだ袋は、切刃が滑り、歯が食い込まないため貫通に至りにくい設計です。工場・倉庫の防鼠資材として流通しており、家庭でも長期保存品や匂いの強い乾物・ペットフードの内袋+外袋(二重化)に使うと効果的です。金属はにおいバリア性にも優れ、探索行動自体を減らせます。 - ナイロン(PA)、ポリエステル(PET)などの高耐摩耗繊維

これらは繊維自体の耐摩耗性・耐引裂き性が高く、表面が滑りやすいため歯が掛かりにくい傾向があります。リップストップ織りや**高密度織物(≥200Dクラス)**のスタッフサックは、軽量性と耐久性のバランスが良好です。ただし、単層の薄手生地は完全ではないため、内容物・保管環境に応じて補強や二重化を行ってください。

素材別・耐咬性の目安(実務の選定基準)

| 用途の例 | 推奨素材 | 目安となる仕様 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 乾物・レトルトの仮置き | 厚手PE袋 | 厚み**≥100μm**、チャック付 | 匂いが強い物はさらに外袋で二重化 |

| ペットフード・穀類の長期保管 | 金属繊維入り袋+PE内袋 | 金属繊維混織物/外袋、内袋はLLDPE | においバリアと咬み止めの役割分担が有効 |

| 工具・衣類等の収納 | PPハードコンテナ | 肉厚**≥1mm**、フタはラッチ式 | 角のR形状・ガタつきの少ない個体を選ぶ |

| 非常食・医薬品の保護 | PET/PAラミ袋+外装 | 多層フィルム、外装に高密度布 | 乾燥剤・防湿も同時に管理 |

※上記の数値は選定の目安です。個体差(ネズミの種・体格・習性)や保管環境により結果は変動します。

市販のネズミ対策グッズを活用する

家庭でネズミ対策を行う場合、市販のグッズをうまく活用することが効果的です。現在では多くの便利な商品が販売されており、設置も簡単で、手軽に導入できる点が魅力です。

まず、ネズミの捕獲を目的とした「粘着シート」や「箱型のトラップ」は、被害の発生場所に応じて柔軟に設置できます。特に粘着シートは、動線が予測できる場合に有効で、台所や食品庫などに置くと高い効果が期待できます。一方、箱型トラップは捕獲した後にネズミの処理が必要ですが、繰り返し使えるものもあるため、経済的です。

次に、「超音波撃退器」や「忌避剤」も注目されています。超音波タイプはネズミの嫌がる音を発生させ、近づけないようにする仕組みです。設置後は手間がかからず、ペットや子どもにも安全な製品が多いため、家族がいる家庭にも向いています。また、忌避剤はスプレーや設置型のゲルタイプなどがあり、袋の周辺や侵入経路に置くことで、においによってネズミの接近を防ぎます。

このようなグッズを目的に応じて使い分けることで、ネズミの侵入や被害を未然に防ぐことが可能になります。ただし、効果には限界もあるため、あくまで「早期対策」として取り入れるのが望ましいでしょう。

ネズミが袋をかじる理由と心理

ネズミが袋をかじる行動には、複数の心理的・生理的な理由があります。単に「食べ物が入っているから」というだけでなく、彼らの習性や生活環境も大きく関係しています。

まず、ネズミは歯が一生伸び続ける動物であるため、硬いものをかじって歯を削る必要があります。このため、袋や段ボールなどがあると、それが歯のメンテナンスの対象になってしまうのです。中身に関係なく、素材そのものをかじっているケースも少なくありません。

また、ネズミの嗅覚は非常に優れており、袋の中にある食品のにおいをわずかにでも感知すると、そこに強く引き寄せられます。特にビニール袋や紙袋は密閉性が低いため、匂いが外に漏れやすく、結果としてターゲットになりやすいのです。

さらに、ネズミは警戒心が強い反面、好奇心も旺盛な動物です。新しいものを見つけると、それが何なのか確かめるためにまずはかじってみる、という行動を取ります。巣作りのための材料を集める目的で袋をかじっていることもあり、特に布袋や紙袋など柔らかい素材は巣材として好まれる傾向にあります。

このように、ネズミが袋をかじるのは単なる空腹だけが原因ではなく、生理的な習性や生活上の目的が絡んでいます。被害を防ぐには、においの漏れを防ぎ、巣材として魅力のない環境を整えることが重要です。

家の中での侵入経路を塞ぐには

ネズミの侵入を防ぐには、「どこから入ってくるか」を知ることが最も重要です。ネズミはわずか1.5cmの隙間でも通り抜けることができるため、一般的な家屋には多くの潜在的な侵入口があります。

よく見られるのが、床下通気口、換気扇のすき間、配管の隙間、サッシの下、さらには屋根裏の通気口などです。特に築年数が経っている住宅では、建材の劣化によって新たな隙間が生まれている可能性があり、注意が必要です。

これらの経路を塞ぐには、まず目視での確認と記録が効果的です。日中は見つけにくいため、フンやかじり跡、毛などの痕跡を頼りに侵入口を推定する方法もあります。見つけた隙間には、金属製のパテや金網などを使用して封鎖するのが望ましく、スポンジや布など柔らかい素材での仮封鎖は逆効果になることがあります。

また、給排水管まわりなどは防げないと思われがちですが、専用の「防鼠ブラシ」や「メッシュカバー」などを活用すれば、通気性を保ちながら侵入をブロックできます。

このように、物理的に侵入を遮断する対策を行うことで、ネズミが家の中に入り込むリスクを大幅に減らすことが可能です。地道な作業ではありますが、再発防止には欠かせないステップです。

プロに依頼するべきケースとは

ネズミ被害が深刻化したとき、あるいは自力での対処に限界を感じたときは、専門業者に依頼することを検討すべきです。市販の対策グッズだけでは手に負えないケースもあり、そのまま放置すれば被害は拡大する一方です。

例えば、家の中に複数のネズミが出没している、あるいは巣を作って繁殖している兆候がある場合は、すぐにでもプロの介入が必要です。天井裏から足音が聞こえる、電気配線をかじられるなどの被害が出ていれば、すでに根本的な駆除が求められる段階といえます。

また、小さな子どもや高齢者がいる家庭では、衛生面や安全面を考慮すると、早期に専門業者の手を借りた方が安心です。プロは専用の薬剤や機器を使うだけでなく、ネズミの習性に基づいた駆除計画を立て、再発防止のアドバイスもしてくれます。

料金面での不安もあるかもしれませんが、被害が拡大して建物全体の修繕が必要になる前に処理できれば、むしろ費用を抑えることにもつながります。こう考えると、「異変を感じた段階で相談する」ことが最善のタイミングと言えるでしょう。

ネズミがかじった跡の袋の被害と対策まとめ

この記事のまとめです。

- ネズミのかじり跡は左右対称の2本線が特徴

- 柔らかい素材には歯型の凹凸が残りやすい

- 硬い素材では浅い削り跡や削片が見られる

- ビニール袋は引き伸ばされた不規則な穴になる

- 紙袋はギザギザの縁と紙片の散乱が起きやすい

- 穴のサイズでネズミの種類をおおよそ見分けられる

- ハツカネズミは小さな穴を床際などに開ける

- クマネズミは高所に被害が出やすい

- ドブネズミは大きく強引に穴を開ける傾向がある

- 食品は衛生面でのリスクが高く処分が基本

- 衣類も穴あきや汚染で再利用が難しくなることが多い

- 被害を見つけたら状況確認と廃棄を優先する

- 強度の高い袋素材を使うことで被害を減らせる

- 市販の忌避剤やトラップは初期段階の対策に有効

- 複数の被害や音がする場合は専門業者への相談が望ましい

関連記事

- ネズミは屋根裏で何してる?放置する危険性と防止対策まとめ

- チンチラは猫?ネズミ? 見た目と歴史と混同しやすい理由とは

- ネズミを食べる動物はどんな種類?生態や人間との関係を徹底解説

- 野良猫・飼い猫がネズミを持ってくるのをやめさせる具体的方法

- ネズミに粘着シートから逃げられた時の対処法と効果的な設置法

- ネズミが食べ物ないのに住みつく家の特徴とリスクを徹底解説

- 新築でもネズミが出る原因と侵入経路と効果的な防鼠対策まとめ

- ネズミが出る家は終わり?見直すべき環境と再発防止の具体的方法

- ネズミが走り回る 理由から学ぶ 侵入経路の見つけ方・防ぎ方

- 庭にネズミの死骸はなぜ見つかる?考えられる原因と注意点まとめ

- ネズミはチーズが好きというイメージはなぜ?理由と実際の食性